You don’t know until you try (I write when I have occasion, and sometimes I have no occasion. ) Wuming@liker.social

書評《年代故事, 記住香港》

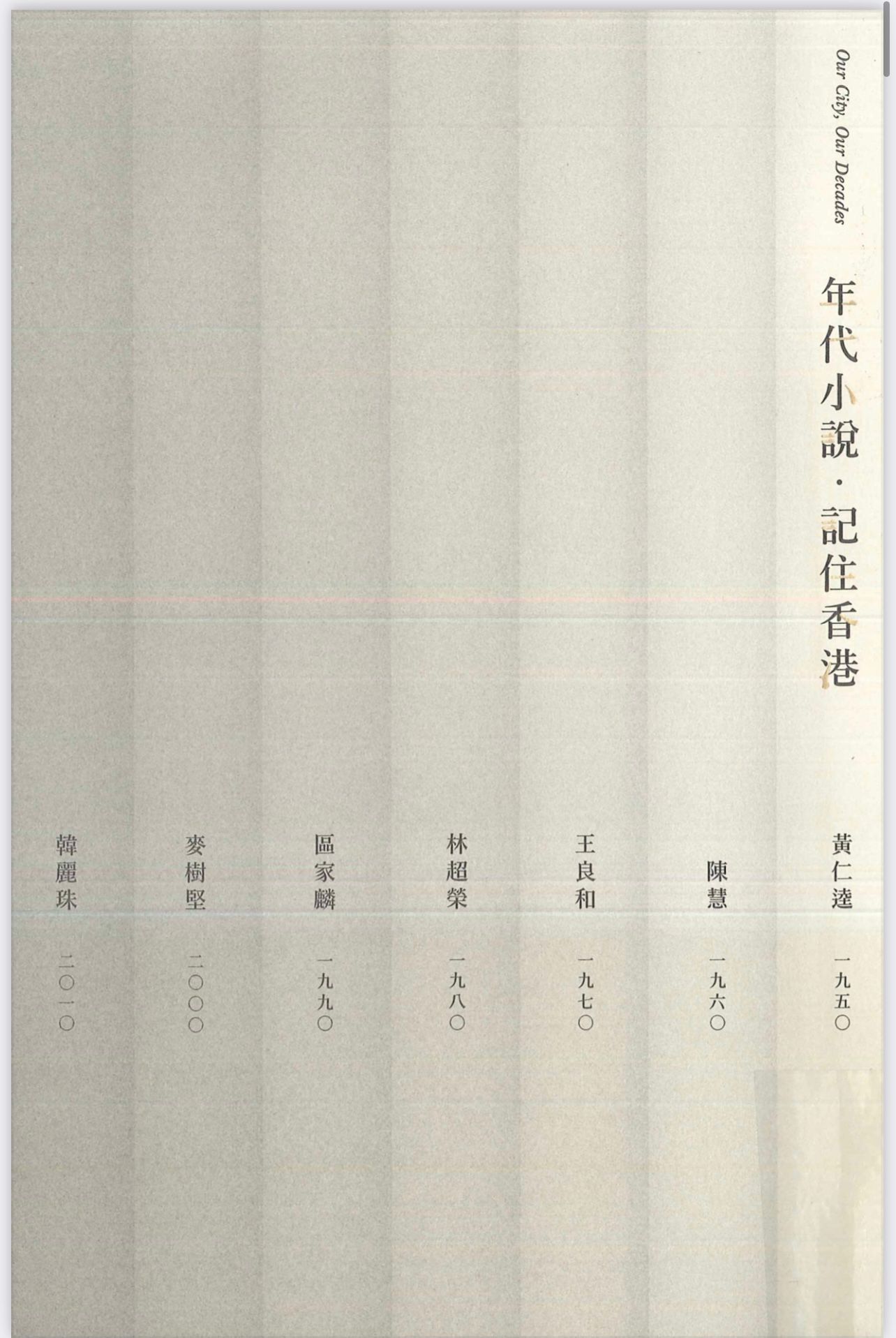

《年代故事, 記住香港》 由蕭文慧擔任策劃主編,邀請了七位香港作家,包括黃仁逵、陳慧、王良和、林超榮、區家麟、麥樹堅和韓麗珠。

以十年作一個年代,由1950年作起點,寫下每個年代的香港故事。 雖說是故事,在真實歷史襯托下,百姓的生活,有血有肉的點滴,我倒覺是一本致香港的情書。

此書的結構很特別,每篇的故事不同,但男主角的名字都叫程瑋,女主角都叫方希文。主編蕭文慧在一訪問中說,男女主角的相同名稱是連貫不同年代故事的方法。 程瑋和方希文是1979年電視劇 「網中人」 的故事主角。蕭文慧決定用發哥(周潤發)和Do 姐 (鄭裕玲)的角色名稱、作七篇故事的接龍,因為「網中人」可算是香港人的集體回憶,同叫程瑋,方希文的人可能有很多,我們就像他倆,在香港長大,陷於時代巨輪,每日努力為明天。書中正就是大時代,小故事。

(一) 1950年 《網中人 50‘s 》 黄仁逵

五十年代,一個媽媽一連喝下幾碗崩大碗,步履浮浮的離開。涼茶舖阿姐大聲笑說 「想落仔要喝單眼佬架⋯」 那媽媽的胃,忍不住,把剛才喝的涼茶,全吐出來。來到單眼佬涼茶,她想要幾碗崩大碗,單眼佬的阿姐說 「阿公講落,涼茶不賣大肚婆,阿師奶,你小心個胎呀。」 那媽媽問阿姐 「你叫什麼名字?」 「我叫阿玲」 媽媽撫摸肚子 「阿玲救了你,如果你是個女就叫阿玲吧」

1950年代,生活艱苦,媽媽想打掉胎兒, 可能未來令她怕了。 此篇的特別之處,就是敍述者是兩名胎兒。 以未被世俗二元思想支配的感官來感覺香港。 媽媽要去打石場爆石, 她摸摸肚子,喃喃道,「阿發,一陣記得揞住耳,知冇?」媽媽為了生活,什麼粗活也肯做,自己腰痠時就摸摸胎兒的脊背。

(二) 1960年 《日光之下》 陳慧

杜雲裳,報館主編的女兒,出身不差,她單戀着在港大唸書,寫工廠女工小說的程瑋, 面對着程瑋,她介紹自己,為自己小說的女角名稱,方希文。 奈何程瑋對方希文沒什麼熱情,一看她,已知她屬於另一世界的人。

杜雲裳的媽媽看見朋友在香港買了個小單位,她也想效法,但作為報館主編的丈夫,就不贊同,因為他一心盤算着,不知何時一家要移民美國,他也對於太太不時接濟留在國內的申叔叔感到納悶。

「⋯ 明明已在香港安頓好一切,他幹嘛又瞞着大家回上海呢?他自招的不能怪人⋯ 。 母親打斷父親,他侄兒病了好不好? 你知道他大哥去世時說得很清楚是把兒子交託給他的。 父親氣惱依然,誰都知道他收了美新處的錢,就不會避忌……。 母親頂回去,現在誰没有私下做些翻譯,抄寫工作?把我也抓了好不好?父親軟下來,你這是說什麼話?我們現在不是好好的嗎?這裏是香港,就算有人在這邊活動,也不能拿我們怎樣,現在他自己送羊入虎口,還談什麼照顧侄兒? 母親答得爽脆堅决,以後就由我們寄给生油米糧衣物給平安的家人。」(p43)

另一段是這樣

「我不是氣你母親要寄包裹,這不是接濟,這是我們的責任。留下離開,都是選擇吧。關於未來的,總跟運氣有關。」 「這是陰差陽錯的年代,這是將錯就錯的年代。」 (p44)

(三)1970年 《華富邨的日子》 王良知

作者王良知童年時,必定是住在華富邨,他的西邊街描述,一直至到他遷入華富邨,那年代是電視的年代,網中人, 歡樂今宵,程瑋在家中大唱小李飛刀等⋯ 都能引發共鳴。 後來他考上英皇書院,校服白衫白褲,不像白馬王子,家姐笑他倒像名淸道夫。 程瑋的爸爸非常慳錢,每天只坐天星小輪,連巴士也不多願搭,花生也不捨得買來吃,全部薪水拿來養妻活兒,這是他人生的唯一意義,沒有娛樂,不上茶樓,不看電影,更不會理會社會大事,除了妻兒,他爸爸只常想在大陸血濃於水的鄕情。

在英皇書院,開始接觸William Blake,張愛玲,魯迅等文學巨人的程瑋,常想着,如果一個人,可以不選擇爸爸這樣的人生嗎?最令我感慨是作者指華富邨的師奶閒時啫好打麻雀,一不小心染上賭癮,吳師奶在澳門賭輸了很多錢,賭債不能還,就引來一個扯皮條長住她家中,要她賭債肉償。吳太還不了,大女兒幫忙,賭數永無盡,還有個細女。 看到此段,捶心抌肺。

(四) 1980年《蔷薇謝後的八十年代》 林超榮

八十年代的頭頂大事,是四人幫受審,對香港人來說,是中英談判的開始,但對那年十七的程瑋來説最要緊是考上大學。程瑋一直校内成績不錯,在自修室認識了同是預科生的方希文。結果,程瑋考不上大學,方希文倒考上港大。由於大家的道路不同,漸行漸遠。其後程瑋進了電視台工作,方希文做了教師。

重遇時,希文每月賺四千,程瑋才一千多元。 程瑋不是不接受女的比較優越,不過接受不了自己太低。 1987 年,很多人在說移民,方希文的校長也决定移民,不久她當上副校,考了碩士。在沙田第一城置業了。電視台有很多人移民,程瑋得了很多上位機會,當他升到監制位置,他想向希文表白,希文又比他高些。他永遠也追不上她。

「1997年,像個圖騰,迫着香港市民以最短時間,賺最多的錢,大家的口頭禪是,借來的時間,借來的地方,人和小島上的一切都是暫借而來的。」 (p.158)

1989年,程瑋車了希文上山頂,他向她表白,但希文推開他,因為弟妹打算移民,而她未必為他留下,因為她接受不了他常有輸的感覺。1989年5月28日,很多人圍在新華社門外,叫口號,抗議。程瑋去了現場,全身濕透,雨水打在臉上,身上,水是冷,人是熱,但他人從未感到如此實在。

6月4日,程瑋在跑馬地馬場,急切的找希文,他是從未如此的想見到她,終於在黃泥涌道遇上她,大家大哭起來,緊緊的扭着對方。

尤感慨於作者林超榮以希文考入港大的試題 「六醜」作結尾。

「正單衣試酒,恨客裏、光陰虛擲。願春暫留,春歸如過翼。一去無跡。爲問花何在,夜來風雨,葬楚宮傾國。釵鈿墮處遺香澤。亂點桃蹊,輕翻柳陌。多情爲誰追惜。但蜂媒蝶使,時叩窗隔。」

正是換單衣的時節,只恨客居異地,光陰白白地,流逝。祈求春天暫留片刻,春天匆匆歸去就像鳥兒飛離,一去無痕跡。試問薔薇花兒今何在?夜裏一場急風驟雨,埋葬了南楚傾國的佳麗。花瓣兒像美人的釵鈿墮地,散發着殘留的香氣,凌亂地點綴着桃花小路,輕輕地在楊柳街巷翻飛。六醜,正是,那年,六月,那夜,那雨,寫落花之別情,與香港之絕戀。

(五) 1990年 《歸途》 – 區家麟

程瑋是名攝記,方希文是名記者。在北京,等了三天,為的是與國家領導人做訪問。條件是交出十條問題,不能加,不能改,不能跟進。 方希文問 「那有意思嗎,那豈不是和錄音機做訪問?」

社長再提醒不要多問其他問題喔!程瑋心想我只是攝影,不理太多。誰知就是照片出事,因為他拍出眾人合照,眾人握手,眾人的手很髒,眼神虛偽,他們其實被自己微笑出賣了自己。程瑋看到他曾經仰慕的記者,一路訪問,一路含笑,不追問,不尖銳,程瑋手心冒汗,全身冰冷,相機後的他淚流滿臉。1990 年的冬天,有選擇的餘地嗎?

「那些年,每年五萬人出逃,他們或連根拔起,或一家分離,閘門前,揮一揮手,眼神凝固,臉容僵硬,「過來吧」,「很快就見面」,「等你回來」,每次離別只有傷感,每次重逢都是無力。中國人,香港人,中國的香港人,香港的中國人,加拿大的香港人,香港的加拿大人,數十萬人的命途,在閘門前分叉,再不相疊,若有天重遇,也只是過客,或者,只是來電顯示的一個unknown 。」 (p.180)

程瑋和希文在北京出差,遇上公安要拿回菲林,他們倆作狀交出菲林,其實藏了起來。希文回途說 「其實公安知我們在做戲,他們也是一場戲,為了向上級交差,為了快點收工,沒有人盡責,沒有人守法,沒有人堅持原則。」

程瑋的上司哥頓哥在想,為慶回歸做個相片展,程瑋從小城大事出發,而上司的審美很簡單,最重要是政治正確。程瑋選的其中一輯相是「寶鼎折足」 ,1997年為慶祝回歸,在江西省南昌訂鑄了一個寳鼎,可惜在香港缷貨時,寶鼎從三米墜下,寶足斷了,原車需運上大陸修理。這相就更加不被選上。哥頓哥說 「你有病,我們開派對,這照片什麼意思?」 「遊戲規則不是這樣,有些堅持,放下吧,退一步,換些空間。」

「微光裏,相冊中,都是我們一同走過的年代,九七,如魔咒,似宿命,我們的墓碑上,只能留住寥寥數語,寫下我們的名字,生卒之年,眷戀之地。我們的命運,被框限在這年代的土地。我們的生命,不能擺脫這片絮的繚繞糾纏⋯⋯ 千禧年,大時代,每個人都以為自己活着的時代是大時代。日光起來,日光落下,有些故事將無人記起。」(p197)

(六) 2000年 《千年獸與千年詞》 麥樹堅

程緯是在港唸大學的港漂,方希文是長期在大陸工作的香港人,她做拍劇場務PA。 程瑋不同一般港漂,他一心來香港打算學好廣東話,溶入香港。可惜,無論他有多努力,都會被標籤為「大陸仔」。 最舒服還是和其他港漂一起喝康師博,擦維逹紙,用國貨,說國語。

雖然文化相同,但程瑋始終不想成為那種星期六,日上深圳吃喝玩樂,識女孩的港漂。 他的權力轉移和土地問題的論文,連教授也稱讚他比本地生還要好。 程諱時時迷茫,他爸爸希望他來港讀書,在香港認識個港女,拿個居港權,下一站纽約,倫敦,巴黎。 可惜他爸爸不知道在香港生活多艱難,居住又難,物價又高,以港漂身份,找工作就更難。

Edward Said 曾在《詞語》 中説,找到諸如永恆,存在感,像一個無車票的旅客從此獲得居主權。程瑋覺得在港居住不是,回國又有負寄望。希文在國内拍攝工作長期忍尿,又不喝水,忍出病來。她在03年,以低價買了個單位,長期不在港,她把單位給了唸高中的妹妹住。有晚,在國内,她下腹像針剌的加劇,她好想家,她想起那個僥倖以低價買來的安樂窩。

「許多人想走,有許多逃離的理由,然而現實是大門敞開也逃不出去,於是努力去找一個藉口,一個留下的原因,遍尋不獲,只好美其名曰: 愛,愛,所以留守,多動聽。 不是愛,是恐懼。 恐懼是所有情感的出發點,這是無名獸說的。當晩希文不住灌水,試圖沖洗自己的泌尿系統,於是睡,夢之間流連,她見到無名獸在密林中空處盤纏,宛若巨塔。 它全身黑色,像蛇卻有千萬足,每年只匍匐一次,然而每片鱗片都是憤怒。」(p218)

「喝水,如此基本的需要,為什麼要放棄呢?你以為自己能容忍到哪個程度?無名獸說,別放棄不該放棄的,你大抵知道我叫什麼名字了。」(p225)

(七)2010年 《死線》 韓麗珠

此篇帶點抽象,面貌模糊的緯扔掉電視,在城市裏不可抑制地奔跑,是每年一度的大奔跑。 城市內的馬拉松比賽自那年起,像煙花那樣,學生舉行的次數日益頻繁,以致人們輕易地誤以為是H地的標誌,有人以為是言不由衷的歡樂,其實是不能言喻的悲哀,要用腳的晃蕩來表達。

另一方面,方希文是個原為電視主播的母親,因癡呆陷入「心無旁騖的凝視」,讓鬱結的人們以為「她懂得,你所無法說出的一切」

在一篇訪問中,韓麗珠說,她不是要回應電視牌照大遊行的事。她覺得實際的事是一種表徵,如果城市患了病,那牌照事件都是一種表徵,而不是病的本身。她發現「城市塞住很久了」。在寫小說那段期間,她常讀到有關爆水渠的新聞,「這些很微不足道的事情,我覺得反映着整個城市的狀況,爆,就是因為塞住。」

李怡曾説 「歷史,除了人名和年代是真的,其他都是假的。但小說,除了人名和年代是假的,其他都是真的。」

從《年代故事,記住香港》 一書中,就是其中一個最好的例子。 香港由1950年到今日,彷彿就是尼采的永劫輪迴(Eternal Return), 即是整個宇宙運行的真理,曾經發生過的所有事情將會原原本本,鉅細無遺,一次又一次地重複發生,永不息止。

細想,香港又何嘗不是常遊走於出走和留下的命題上。然而每個時代都有其艱難,而艱難中又會發現絕處美麗的一面。我想起電影

《岡仁波齊》在朝聖旅途上,遇上什麼也好,都要磕下去,站起來,再磕,行什麼路也要向前。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…