🌫️✨🌠🗻🌊🍧🫧 It’s Frances. Feminist & Vegan blog channel: https://t.me/justFrances_Fu 「我也愛著無望的人生,愛悲喜交替裡,新生的秘密。」 保持覺知,保持清明,保持冷靜。 🥀

2022.08.26 我聽到她說:

那天下班早一些,於是就騎著單車朝紹興路飛馳而去。

來到書房門口後,敲門沒人開(是我敲得太輕啦)。但可以清晰地聽到裡面有人在聊天。

因為不確定是不是有私人聚會所以剛好不對外開放,於是我只好站在門口傻等著,躊躇著不知該走還是留下繼續等。在猶豫間,意外地聽到了裡面的人說他要離開了。

我期待著,因為這樣我就有機會進去了。

果然,打開門的一瞬間,我毫不意外地看到了屋裡的人被「屋外竟然站著一個人(我)」而小小驚嚇了一下的神情。

他離開,我進入。

時隔數月,我再次踏入了這間心心念念了許久的書房。

那天很巧,書房主人在,還多了一隻貓。貓是書房主人新收養的,叫多比。純白色的很小一隻,見到人就會勇敢且好奇地跑過來嗅嗅。它嗅嗅我,嗅嗅我的包,就像在檢測這個闖入它空間的生物,是否有足夠的靈性可以待在這裡。它也害怕生人的觸碰,活潑好動的性格很容易讓人聯想到Harry Potter裡那隻自由的小精靈Dobby.

書房裡還有一位女士。這位女士在2017年來過一次明室書房,而後便是五年後的8月26日再度前來。

我一邊翻閱和找尋書房裡的新玩意兒,一邊默默傾聽並偶爾加入書房主人與那位女士的閒聊。

女士記得,在這隻貓之前,書房主人養的是一隻兔子。

書房主人略帶驚訝地說,「啊,是啊。你還記得。對,是一隻兔子。兔子它已經老死了。」

五年裡,書房發生了很多的變化。外面的世界也是。

而我今天記錄下的這位女士,在這五年的時間裡,她的人生狀態也發生了很大的變化。

她結了婚,並生育了一個孩子。我是第一次見到她,書房主人也因為時隔太久而不再記得她。她來自河南濟源的一個非常小的村莊。

在與書房主人的聊天中,她分享了自己對於農村的感受。她對著我分享的第一句話是,「我感覺噢…現在(的人)對農村都有一種美化。我不喜歡這種對農村的美化。」

她說,「因為我出身農村,所以我知道,農村並不是這樣(不是被美化過後的樣子)的,完全不是的。」

(她說到這裡,我想起之前我看過的一篇「3號廳檢票員工」針對「二舅的故事」寫的weibo下,一位網友的評論:“人們喜歡贊美苦難只有一個原因,那就是因為那是別人的苦難。當這種苦難落在自己頭上時,它就不美了。”)

她說,「我為什麼要出來(要到上海來),就是因為,在農村啊,所有的、所有的資源,全部都是朝著男性傾斜的。是沒有、完全沒有,女性的份的。無論教育、錢還是別的什麼,什麼都沒有的。」

她說,「為什麼敵敵畏現在毒不死人了,毒性低了很多。雖然要喝也是喝得死的,但是相比以前,喝敵敵畏五分鐘後沒有搶救人基本就一定沒了。現在的農藥完全沒有那麼強的毒性了。為什麼?是在秋收割麥子的時候,有很多自殺喝敵敵畏的女性。為什麼有那麼多女性會這樣?我跟你們講,就是在農村結婚,不是一般需要男方給女方家一筆錢嘛,就是彩禮錢。這筆錢,在農村,女方家拿到了,(絕大部分)是不會留給女方(帶走)的。一分錢都不會。你就想想,你一個(女性)人,一分錢沒有,去到婆家,(婆家)他們會怎麼對你?你想想。你(的處境)會很(難)的。」

她說,「在農村,女性的所有錢,所有收入,都是要供給給、供養給你家裡的哥哥、弟弟(男性家庭成員)的。」

她說,「我還算好,我還算幸運的,我還是讀了大專,有一個大專文憑。我還考出了一個會計證,所以可以出來(逃離農村跑到上海來)工作。我的很多親戚姐妹,朋友,很多都只讀到小學、初中畢業,初中畢業了家裡就不讓讀了讓她們去工作。」

她說,「在農村,我身邊很多朋友親戚啊,生二胎三胎的很多很多。她們沒有得選。只有生育。」

她說,「在她老家的農村,去到外面打工的女性她們打工賺到的錢,很多都全部要供給給她們家的男性家庭成員,以供養他們。」

她說,「我家裡有三個哥哥,我是最小的(女兒)。但我的錢都要用來上交給,供養給哥哥們。他們幾個其實過得都不差的。大哥是開貨車的,二哥是做xx,三哥做一點生意的。都過得比我好其實,但我還是要供養他們。」

她說,「我一開始也是,在外面賺到的錢都要寄回去。除了吃穿之外,剩下全部、全部都要寄回去給三個哥哥。所以我(跑)出來了,不回去了,也(再也)不想回去了。」

她說,「我覺得不公平。我覺得… 這樣,對我是不公平的。」

她說,「我之所以來大城市、來上海,就是因為這裡相對公平一些。」

她說,「在這裡我可以擺脫老家的這些東西。我可以不再被迫去供養哥哥,可以看到更多的東西。」

她說,「我可以不用像在農村時那樣,什麼資源都沒有,什麼都要做。我在外面,我起碼不用再給哥哥和嫂子們洗衣服。我覺得(做這些對我來說是)不公平的。」

當書房主人說,「這種供養可能…說到底還是你自己的一種選擇,其實還是你自己選擇要去給他們錢的。」的時候,她小幅度地搖了搖頭,語氣非常堅定地說,「不,不是。在那種情況下,(女性是)沒有(選擇)的。沒有的。」

她說,「在那種(農村的)環境下,你是沒有選擇的。我是沒有選擇的,我是沒有選擇不給的權利的。」

她說,「我就是覺得,這樣不公平。憑什麼我的一切都要給他們呢,他們都過得比我好,為什麼要我去供養、奉養他們呢。」

在傾聽了這位女士的分享後,書房主人也分享了他的母親的一些經歷。

他的父母也是從農村跑出來了,但有一些從農村帶來的規矩就依然還在。改不掉,也沒有意識要去改。就好像已經變成了一種刻入肌肉與大腦的習慣,一種下意識的反應。

書房主人說,在他的農村,女性是不可以上桌吃飯的,女性要做飯,做給一大家子吃的飯。做完了(女性)自己是不能一起在桌子上跟男人一起吃飯的。她們有些在灶台邊上蹲著吃飯,有些家裡是要等男性們吃完了她們去收拾完了,才可以吃(她們的那頓)飯。

而後他的父母離開了農村,來到了城市裡。但父母的習慣依然沒有完全改掉。母親依然會在家裡來客人的時候,非常自覺地不上桌吃飯。而是在旁邊等待父親和他的客人們吃完了,招待完了客人再上桌吃飯。而父親,也默認著這種習俗與模式。書房主人在分享這些的時候,那位女士一直在點頭認同。

後來,書房又來了兩位客人。是一對夫妻。女方剛剛生育完孩子沒多久。女士在得知女方是剛剛做了母親後,立刻與女方進行了交流。女士問她,「你是母乳餵養還是用奶粉?」女方的回答我已經記不太清了,不是簡單的一句話的回答。大概是母乳和奶粉的混合餵養吧。但我對女士在聽完女方的分享後的話印象深刻。

她感慨地說,「是啊,是要奶粉餵養。奶粉餵養好啊,省力啊。我當時母乳餵養,根本離不開,兩個小時就要餵一次。兩個就要餵一次,我根本走不開。」

她說,「(我)根本離不開。我(當時)整整在家裡待了一年(沒有外出工作)啊。」

她說著,我聽著。我沒說話,心臟一下又一下,咚咚地在跳。就像有人用榔頭在門上釘釘子,而我正靠在門上。

榔頭敲在釘子上,釘子固定在門上。門板振動。榔頭敲擊釘子的聲音從釘子傳到門上,再通過門板傳導至我的身體,從後背傳至前胸。

我用心臟「聽」到了這一聲聲的震顫。

那是我的心被她的敘述打動。

我在這場面對面的閒談裡,被閒聊內容裡所展露的沈重事實與講述者輕鬆坦承的語氣之間所產生的反差而觸動,也激發了我要記錄下來的動力。

我並非初次知曉農村的樣貌。這些話不是第一次聽說,也並非第一次這樣面對面地傾聽一位出生農村的女性講述她的故事。

誠然我曾聽過、讀過、見過許多類似的故事、新聞、專訪,也曾接觸並聆聽過其他出生農村或來自農村的女性的講述和分享。

她們的故事內核相似,後續發展各不相同。相似的議題由不同的人講述,再由不同的人去記錄。不同的角度,不同的敘事風格,產生了相同的共振。

有時候在媒體的報導裡看多了這些敘述而同時又對她們的處境無能為力時,我會習慣、會看膩、會疲倦。會想逃避,共情力也會逐步減弱。

沒關係,我需要首先重視自己的感受和需求。這不是錯的,我在心裡對自己說。

可是,也請永遠不要停止記錄,停止分享。把自己從安全舒適的床上扒下來,打開電腦去記錄,去面對它。逃避不好。我越逃避,就會越愧疚,越無助。寫下來,寫點什麼。是見證,是發聲,是拯救自己。我又在心裡對自己說。

再一模一樣的故事,再平凡的女性,每一個、每一個都值得被記錄,值得被看到。這樣的女性敘述太少了,永遠都少。她們的話很難被聽到。她們歷經的苦難大多在一(苦)笑而過中消散,成為了一個個不為人知的故事。就像在明室書房裡的這個夜晚,這些內容如果我不寫,書房主人不寫,那位女士不寫,那麼它就只會是一次不算輕鬆的話家常,一場只有我們三人知曉,談過即了的閒聊。

所以,我想抓住一切可以去讓她們講述,我來傾聽的機會。我要聽,要寫,要發。

因為我不想讓那句「(我)根本走不開。我在家待了整整一年啊」的感慨,只在那晚兩位女士和我的腦海裡,停留過三秒。

因為我不想讓那句「我就是覺得,這樣不公平」的控訴,只在三個人的記憶裡淺淺留存。

那天的最後,我與那位女士一同離開。下樓後,我與她都需要騎單車回去。弄堂裡只停著一輛單車。我對她說「妳騎(這輛)吧,我去(弄堂)外面找(一輛騎)。」然後道別,我向弄堂外面走去。

她在我身後喊道,「要不妳騎這輛吧!」我一邊往外走一邊擺手回頭回答她,「沒關係的不用了!這邊外面這個(單)車很多的。沒事的。」

在那一瞬間我產生了一個奇異的聯想:我們在單車上的這場對話,就好像我們倆各自的人生一樣。我生在城市,她生在農村。我從出生就擁有很多輛「單車」可以選擇。而她沒有。「她們」都沒有。她只有一輛。甚至,能有這一輛就已經很好了。就已經是拼盡所有全力、花光所有運氣的最好結局了。

她們出生在農村的泥沼裡,她們抓住所有機會去學習、賺錢。她們跑去外地,逃離農村,逃離自己的出生地,逃到大城市裡,打工掙錢。為了能夠在大城市生存下去,她們要吃很多很多的苦,也依然要遭受很多我無論如何敘述都太過輕描淡寫,用文字無法真正觸及的為難與歧視。

可她們依然頭也不回地逃了出來,她們不想回頭,也再不願回去。

只因為「大城市相對公平一些」。

只因為「再不想再過那樣不公平的日子」。

我下意識地把單車給她,或許是我潛意識裡在羞愧,為自己擁有優渥的生活而不知上進羞愧。我在下意識地試圖彌補她。這種彌補很可笑,也很不平等。就像那條評論的前半段說的那樣,我依然是在「俯視」她,「俯視」她的苦難,並從下意識地讓給對方單車中挖掘自己的英雄主義。

我為自己的居高臨下,為自己的殘忍與自傲,為這種潛意識裡沒有平等地對待她而再次感到深深的羞愧。

也許,也正是由於這種羞愧,讓我得以有動力繼續前進。繼續強迫自己閱讀然後強迫自己去書寫和記錄。

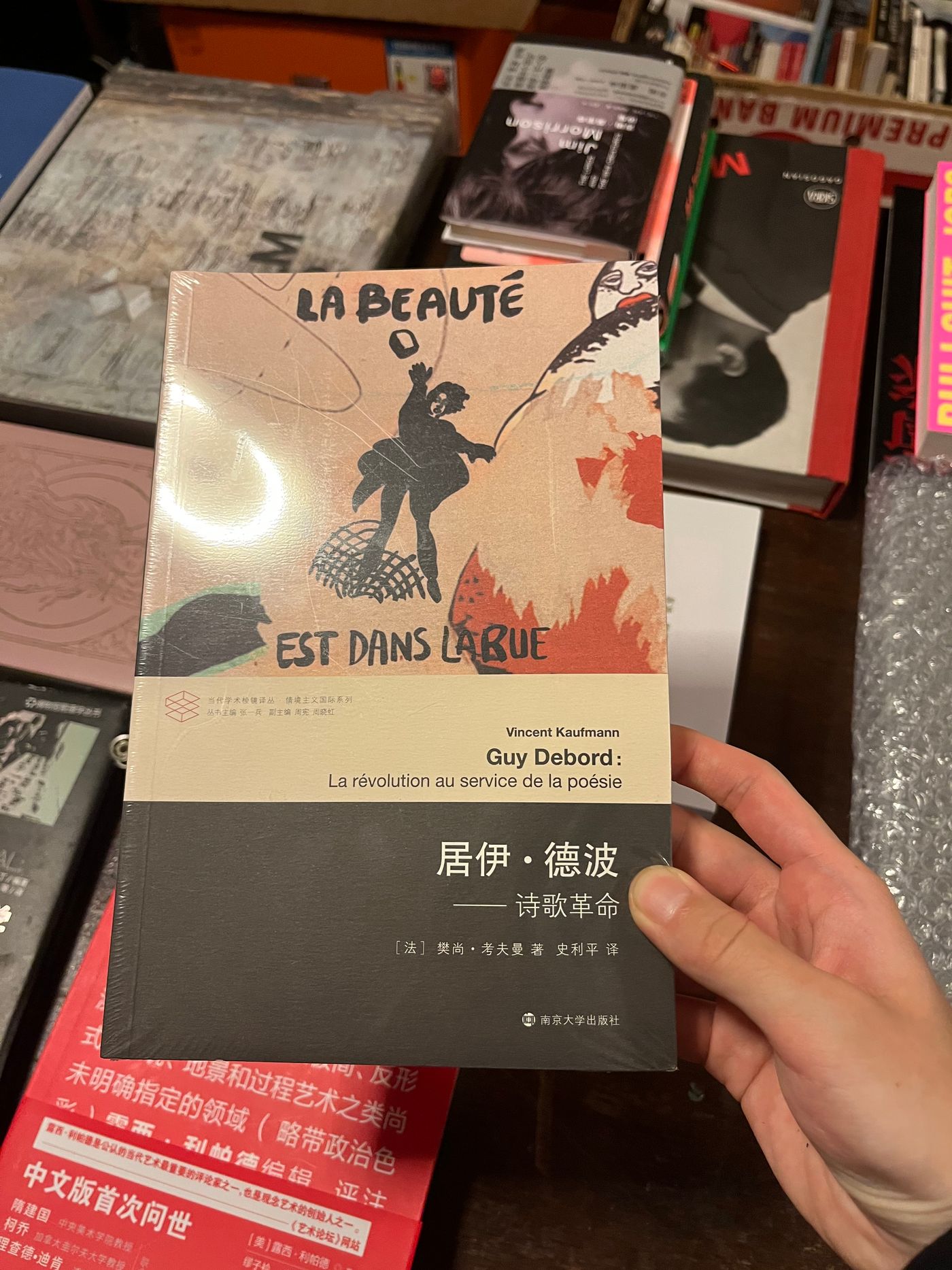

最後附上一些在明室書房裡拍攝的照片

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…