136 | 阿富汗-巴基斯坦边地中对“例外政权”的争夺

与将阿富汗视作“帝国坟场”一样,将阿富汗-巴基斯坦边境的普什图区域视作“极端主义温床”也是极具东方主义色彩,剥夺当地声音、反思、实践的简单话术。当我们感慨塔利班归来,也应当追问:阿塔与巴塔有着怎样兴起的历史,关系何为?退入巴阿边境的塔利班面对的是怎样的社群?当地社群里是否有革新的力量?巴基斯坦国在其中发挥怎样的作用?支尔格大会导向的是平等还是压迫?伊斯兰教法与普什图部落法之间是融合还是张力?巴阿边境的人民是如何处理社会议题的?

本文是对这些问题的回答。阿富汗-巴基斯坦边地的部落地区因为英国殖民时期间接治理的延续,始终是巴基斯坦境内的一个“例外政权”。其中支配性的政治结构是基于酋长制度的“部落文化”,但几股力量也在以对抗和融合的方式发挥力量,分别是:伊斯兰教,从普什图人民族主义的角度对“部落文化”的重新定义,以及现代性参照和“普世文明”的概念。理解这些,是讨论当地社群及其孕育的塔利班革新、保守、激进、恐怖主义与反恐话语的基础。

原文作者 / Oskar Verkaaik, Sarfraz Khan, Samina Rehman

原文标题 / Contesting the State of Exception in the Afghan- Pakistani Marchlands

原文出处 / Oskar Verkaaik, Sarfraz Khan and Samina Rehman. 2012. Contesting the State of Exception in the Afghan-Pakistani Marchlands. In Transnational Flows and Permissive Polities: Ethnographies of Human Mobilities in Asia. Barak Kalir and Mlini Sur eds. pp. 55-74 Amsterdam: Amsterdam University Press. 【1】

译者 / 海冉 王笛 刘玲

所谓的部落地区,位于巴基斯坦西北部,由于它对阿富汗和巴基斯坦的政治形势一直都持有重要意义,它总是公众关注的焦点。自从1978年阿富汗遭遇了苏联入侵以后,这些边境本身一直与阿富汗的战争相关联。数百万难民已经找到一个地方作为近三十年内的栖身之所。被称为穆斯林游击队的阿富汗抵抗力量主要从这些方面来采取军事行动——“基地”组织(伊斯兰极端恐怖组织)和塔利班(伊斯兰激进武装组织),以及鲜为人知的伊斯兰圣战组织。这些军事组织都是在这个地区形成并训练起来的,并且人们普遍认为“基地”组织的头领——包括奥萨马·本·穆罕默德·本·阿瓦德·本·拉登本人也藏在该山区中。如今,这一部落地区成为了巴基斯坦军队和激进组织的竞技场,如巴基斯坦的塔利班冲突。该部落地区已经证明所有这些冲突与战争的起因主要是因为它作为巴基斯坦的一部分有着独特的法律地位:在这里,国家已经将其正式权威让位给了所谓的部落习惯法。事实上,这一地带被我们将称之为的“例外政权”【2】所统治了。

本章关注的主要不是该部落地区作为国际政治的竞争场所,我们的兴趣在于独特的法律安排对当地居民的影响,特别是不同政治力量是用哪些方式来争夺对当地的法外控制权。很明显这和正在部落地区内所展开的国际政治有关,但它不可能仅仅是被减弱的。部落地区中越来越多的人不再满足于他们自己特殊的身份。因为所谓的“例外政权”是建立在“部落文化”的概念之上的,而这种思想基础已经受到了多边的攻击。目前有三种可替代性话语:伊斯兰教,从普什图人民族主义的角度对“部落文化”的重新定义,以及现代性参照和“普世文明”的概念。我们认为这些话语都没有真正合法的政权,在这个意义上,他们把现有的权力体系和文化机构描绘成了不道德的或是腐败的,但是他们也支持其他可替代的法律体系——它们分别是伊斯兰教法(对习惯法的一种新定义),普世人权和巴基斯坦宪法。这些体系中的任何一个只要形成了其自身的合法性和合理性,都会使某种权力地位合法化,并与其他两者相抗衡。

在本文中,我们想要进一步地指出,我们将要描述的这些分散的传统把合法性和合理性之间的分析性的差别横切了开来。它们中的每一个都是一种源自宗教、文化和文明传统的道德话语,但是它们也都促进了一种与众不同的法律体系的发展。“部落文化”的保守观念认可了习惯法;伊斯兰教促成了伊斯兰教法;普什图人民族主义希望能看到国家法律规则能够与各种形式的基层民主制度相结合(例如阿富汗大国民会议“支尔格大会”);现代主义则宣扬人权。部落地区情况的独特之处,也许是在话语较量中,合法性已经达到了也用法律用语来表达自己的程度。我们认为其原因是双重的。首先,它与巴基斯坦政府的更广泛的合理性危机相关联,这种危机也存在于部落地区之外。曾经,巴基斯坦经过时间的民主选举所产生的政府在军事命令上被置之不理,这一历史也严重损害了民主国家和军队的权威(Verkaaik,2004)。然而,部落地区的独特之处也正是该国家从未声称自己具有完整的主权。换句话说,这里从来不存在一个毫无争议的合法体系,能够使该地被接受为合法活动区。由于霸权法律体系的缺失,关于“什么是准许的和什么是不准许的”这些问题的讨论在法律制度的限度内并不被作为批判的表述,而是在研究一种授权了道德地位的法律体系时被讨论。部落地区并没有遭遇权力的危机,而是经受着不同权力话语在激增的挑战。

塔拉尔·阿萨德(Talal Asad)在其最近出版的一本书中指出,现代民族国家的权威是以基本的紧张局势为基础的。法律的官僚规定同时也是一个法律约定体系和这一体系的意识形态的根基(Asad,2007)。除此之外,正如克劳德·勒福尔(Claude Lefort,1988)之前所争论的那样,法律的官僚规定并不认可合法化的任何外界来源,即使它证明了其自身的存在。“它使其自身合法化;从这个意义上来说,它是‘后基础的’。”(Euben,1999)结果,现代官僚国家的力量只是被法律规定本身所限制。有人可能认为“部落政治”的概念已经被发明,以用来论及这极为紧张的局势。当然,这意味着要控制一个被视为神圣的延伸的国家元首的无限权力,但是废除神圣的合理性并不能解决专制政府自身的问题,如同20世纪的历史已经证明的那样。专制政府现在以自己国家的名义被合法化,而不是以神圣的名义。一些学家,特别是马克斯·韦伯,通过辩论“法治本身就充满魅力”来使这一紧张局势概念化,这一点已经被一些作者们进一步采用,如Philip Adams(1988)、Timothy Mitchell(1988,1999),George Steinmetz(1999)、Thomas Blom Hansen和Finn Stepputat(2001)。例外政权形成了现代国家的暴力支柱,对其他人来说法治掩饰了这一事实,而当法治被攻击的时候,这一事实就会被披露,如恐怖袭击事件。(Agamben,1998;Hansen & Stepputat,2005)。对俄罗斯无政府主义者及德国空军这些激进左派来说,例外政权显示了该国家的真面目。尽管这种说法本身当然是一种暴力本质主义,但近来对恐怖主义的反应表明了它所波及国家的范围——无论是美国、俄罗斯、以色列还是巴基斯坦,都在他们自己的法治之外采取了军事行动,因此,这立即使他们自己的意识形态合法化和提高权威的根源受到了损害。如果没有把例外政权定义为现代国家的核心,那么,我们就不能忽略这个意识形态的空白,只要我们想要理解那些兼具合理性与合法性的政权——那些包围或争夺着现代国家的政权。

换句话说,虽然现代国家从合法性和法治的角度界定了自己,它也积极地创造出了时间和空间让自己在法治之外被准许采取军事行动。正如戴安娜·王(Diana Wong) 和谭波宣(Tan Pok Suan)在此卷中所明确表达的那样,在创造清晰度的同时,现代国家也产生了“看不见的辽阔领域”——这些领域指的是从正式的政治权威的位置所无法看到和说明的各种角斗场和活动。现代国家没有从这些看不见的领域中缺席,而是作为一个活跃的代理机构在其中运转。正如巴拉克·卡里(Barak Kalir)在此卷中的献文所说,在“合法性”概念的基础上,“合法”因此不仅仅是正在挑战或者越过正式法律体系的一种社会团体的道德话语。该国家自己同样能够以非法的方式行动,尽管如此,它还是被政府官员或其他人看作是“合法的”。

巴基斯坦西北部的这些部落地区成了一个与此相关的有趣的例子,因为它们可以被看做“例外政权”的地理性的化身。自殖民时期以来,阿富汗和南亚之间的边境一直被定义为被部落习惯法所支配的区域,巴基斯坦政府自独立之后采用并支持部落习惯法。寇松勋爵(Lord Curzon)在1899年第一次提出把部落领域的情形看作是“边陲”,此后的很长一段时间里人们也是这么认为。换句话说,“部落文化”的概念产生了一个边境地带,在这里政府将其正式权威大部分地委托给了部落习惯法,因此政府在同当地居民或外部势力交涉时并不受到其自身法治的约束。“部落文化”的概念赋予该政府在阿富汗-巴基斯坦边境上放手干的权利。结果,部落地区变成了一个持续发动战争的地带,特别是在1978年阿富汗战争开始以后,巴基斯坦政府在一个“霍布斯世界”里采取行动——那里有大量的武装力量和民兵组织在工作,他们中大部分由国外赞助。这就是阿富汗和巴基斯坦的穆斯林游击队、基地组织和塔利班的地盘,各种活跃在喀什米尔的军事组织都找到了它们的基地。不只是巴基斯坦政府,还有它的赞助方,特别是美国,它们都把该地区用作某些军事组织的训练场地和与之打仗的战场。这种安排的效益是相当可观的:例如,通过在部落地区内控制这些战争活动,巴基斯坦政府迄今已成功阻止了其主要城市的内战爆发;外国军队和援助组织已经利用边境的多孔性非法地进入了阿富汗;民兵组织和当地军民也已从大规模的走私活动中谋取利益。但是这种安排的不利影响也非常明显:该区域一直处于极度贫穷的状态;像清水或教育这样的基本服务都是稀缺的;对于身体虐待,女人没有任何合法或不合法的防卫手段保护自己;人们普遍缺乏政府的保护,反而成了政府参与腐败和暴力的受害者;部落风俗和伊斯兰道德体系的主要读物变得越来越保守;等等(Hyder,2008)。始于殖民时期并延续至今的“例外政权”,明显已经基本改变了这一区域。在全体居民已被官方确认的情况下,要谈什么传统部落文化或者自由部落显然是不恰当的。

部落地区

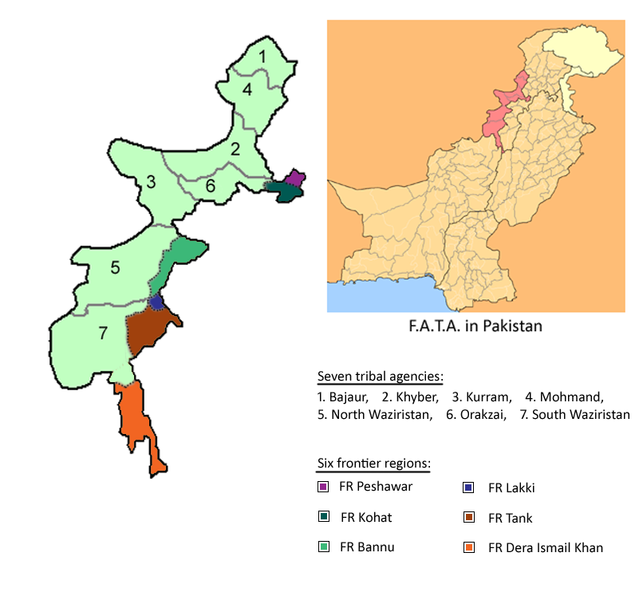

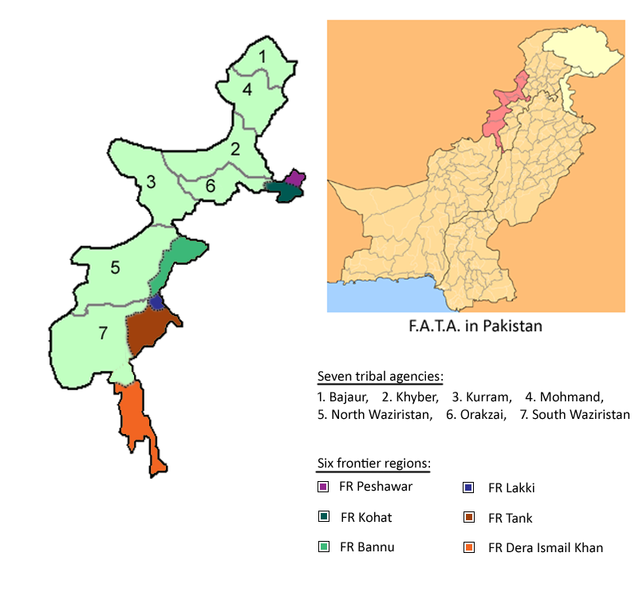

所谓的部落地区被官方确认为“联邦直辖部落地区”(FATA),并被分为七个特区,它们都位于印度河流域的平原和阿富汗之间的多山边境上。这几个政府机构是古勒姆、开伯尔、北瓦济里斯坦、南瓦济里斯坦、巴焦尔、莫赫曼德和奥拉克兹。除了奥拉克兹以外,其他几个都毗邻阿富汗。除了这七个特区以外,还有六个所谓的边境地区,也享有同等特殊的地位:它们是白沙瓦边疆区、科哈特、本努、勒吉、德拉伊斯梅尔汗和坦克边境地区。1998年,部落地区的总人口超过了300万。它们几乎都属于普什图人(一个民族),该民族包括像阿夫里迪一样的许多部落。

根据宪法,联邦直辖部落地区正式被巴基斯坦总统直接控制,然而,他已经将自己的权力委派给了西北边疆省的管理者。虽然国民议会和参议院都正式声明该地区成为“联邦直辖部落地区”,联邦政府和西北边疆省的省级参议院都不能够为部落地区立法。来自部落地区的议会成员能够为全国立法,但不能为他们自己的地区立法(Sial & Yousufzai,2008)。真正的权力掌握在所谓的“政治代理人”手中,他们要负责诸如治安、开发项目管理以及部落法律系统的监管等此类事宜。部落法律体系的监管在1901年由英国殖民政府正式任命,它的工作要根据“边疆犯罪规则”来进行。该条例授权给“政治代理人”把刑事案件委托给地方领导人的集会(如支尔格大会),特别是那些被认为是族仇或与荣誉问题相关的事件。原则上,任何居住在部落地区的人都可以向支尔格大会提要求,并把自己的事例展示给部落长老这一群体。支尔格大会查明他们有罪或者无辜并汇报给政治代理人,该代理人再通过判决且不能被质疑其结果。而且边疆犯罪规则是基于集体而不是个人责任,如果其区域内发生犯罪,那这就意味着整个海勒都被认为是有责任的。如果一个人被判罪,整个家族都有义务把他交出来。如果做不到可能就会受到集体罚款、没收或解除财产这样的惩罚。高等法院和最高法院都不能在部落地区内行驶任何司法权。

这种特殊的地位是一种殖民地建构(Bangash,1996)。当英国殖民军队在连接南亚和阿富汗的主要通道中寻求控制时——主要是开伯尔、古勒姆和博兰——他们发现很难在这些地区建立并维持自己的政权。英国人控制了政府财产和主干道,但是他们明确表示自己并非有意干涉当地居民的内部事务。相反,他们成立了我们今天所知的部落特区,每一个特区任命一个政治代理人并赋予他在该地区的充分的权力和责任;他们还建立了今天的支尔格体系(被称为sarkari支尔格或政府支尔格),在英属殖民地印度和阿富汗之间形成了国际边界,该边界被称为“杜兰德线”,它也仍然是阿富汗和巴基斯坦的边界。1899年以后,正规部队被撤回了,取而代之的是特种部队,当政府财产被侵袭的时候,他们通过家族集体惩罚来保持对法治的职责。间接规则体系,也被称为“酋长制度”,因为它依赖于所谓的传统领导人——酋长。酋长作为中间人来为政府工作,并获得津贴和特权作为回报。这一称谓变成了一个世袭的机构,充斥着传统的气氛。Sarkari支尔格的大部分成员都曾经是酋长。在殖民时期,权力被正式掌握在政治代理人的手中,他们通过特种部队的游击战术和由酋长控制的殖民部落族长会议系统来实行自己的统治。

其实,巴基斯坦政府一直保持着这样的安排。1947年,确实存在这样一种忧虑:部落酋长将会反对将部落地区纳入巴基斯坦,并选择普什图斯坦以独立的形式来代替它。这些分裂主义者的野心在20世纪70年代就出现了,至今仍然存在。这一表态将不会改变部落地区的特殊地位,巴基斯坦政府试图防止部落领导者加入普什图人的民族主义运动。FATA的特殊地位的持续进一步被现代派的观念合理化,特别是在穆罕默德·阿尤布·汗(1958-1968)的政权的盛行下,部落居民对民主法治既不感兴趣,也没有能力去实施。

最近出现了一些要改革联邦直辖部落地区特殊地位的尝试。各种改革委员会提出改变支尔格体系,从而使它的程序更为正式,纳入证据法,并使它更加独立。也有人提出,那些习惯法体系中的传统违反了个人权利,特别是那些被开除或重新规划的女人。这些将在下文阐释得更为清晰。“边疆犯罪规则”(FCR)尤其受到多边批评,扎尔达里总统已宣布他将废除这个在1901年成立的法律。一些迈向民主化的措施已经被采取:1997年起部落居民开始被允许在国家选举中参与投票,虽然议会还未被授权为联邦直辖部落地区立法。穆沙拉夫将军政府在2002年提出采用地方政府,并在各种地方委员会中为女性提供专席。然而,这些改革的成功实现被酋长们和同他们一起工作的国家官僚们所反对和蓄意破坏。此外,所谓的“反恐战争”逆转了这个过程,而政府目前的兴趣在于通过政治代理人的公职的方式来加强它的权威,而不是用在民主化和地方政治体系中引进问责制的方式。同时,反恐战争只是部落地区近代史的最新趋势,它和阿富汗邻国的发展密切相关。来自阿富汗的300多万难民被安置在这些地区。该地区被大规模地军事化了,政府干扰在扩大,外援和情报机构干涉其中,一些圣战组织也在增加。其中一些趋势从联邦直辖部落地区的“例外政权”中获利并维持它的存在,而另外一些则支持变革的需要。

关于对联邦直辖部落地区的特殊地位的普遍不满的研究,我们主要关注两个部落地区:开伯尔和古勒姆。开伯尔是以开伯尔山口命名的,该山口使喀布尔与拉合尔和德里相连接,主要由带有一些肥沃山谷的贫瘠地形所组成。它坐落在白沙瓦的西部,是西北边疆省的首都城市,人口将近50万。古勒姆以其主要河流而命名,位于开伯尔的西南部,且更加偏远。它也有近50万的人口,其中包括相当多的什叶派少数民族。在这两个特区的研究被安排进行的方式是:同男性和女性进行小组对话和个人访谈。小组对话实际上更正式一些,而访谈的特点是更为私密。对话和访谈都由萨尔夫拉兹・可汗(针对男性调查)和萨米娜・拉赫曼(针对女性调查)来主持。

马利基体系(酋长制度)

在这一部分我们要分析酋长制度的更多细节——它所树立的“部落文化”的概念,被它合法化的社会政治不平等,以及因低效率和过度行为而催生的对其日益强烈的反对。在下面的章节中,我们将注意到,不断增长的反对呼声采用了合法性和合理性的各种话语,以及他们所认可的可替代权力安排。

众所周知,在19世纪和20世纪早期,英国殖民政府对部落文化和部落政治已经非常着迷了。社会人类学的英国传统的很大一部分得到了发展,正是由于与这一殖民地兴趣相关联。在阿富汗、当今的巴基斯坦以及中东或非洲这些地方研究部落社会的许多人类学家都对政治领导权的问题感兴趣,例如通常会被认为群龙无首的社会是什么样的。根据这个知识体系,部落社会是根据一个分割的系统所组织起来的(Evans-Pritchard,1940);每一个部分本质上是自治的,它们在平等的基础上形成了临时盟约,但又通过独立的意识形态与与其他部分相分离。同时,部落社会是高度的父权社会,这里的头领产生于家庭、氏族和亚部落,他们对于那些在他们保护之下的人扮演着赞助人的角色,对外来者而言就像潜在的军阀。当以前的英国社会人类学家和殖民地管理者谈起部落首领时,他们大体上都记得在这些部落分部中有这样的氏族代表。

一种假设认为部落社会基本上是无国籍的,这种观点曾受到了批评,之后被当做一个历史错误和英国殖民地企业等政治偏见的反映(Asad,1972;Gisenan,1996)。虽然部落可以作为一个团体的技术定义,通常这个团体的首领是同龄人中唯一最优秀的;在东方学者的努力下,殖民人类学话语轻而易举就把这种政治结构归因于许多不一定完全符合这一定义的社会团体。在这种分析中,特别是对皇室和宗教领导的关注特别少,因为这些政治机构与属于部落社会的分割的、群龙无首的特点并不吻合。对于部落社会的人类学描述趋向于忽略一个事实,即缺乏王国是殖民征服的结果。殖民征服已多次废黜国王,而不是部落社会的政治组织中本质的部分。联邦直辖部落地区的历史是一个恰当的例子,其大部分曾是通过间接统治的英国占领前的阿富汗酋长国的一部分。就部落社会的殖民地理解而言,宗教领导权的存在被承认了,但它被广泛地质疑为是无关紧要的和狂热的;从此就出现了“疯狂的毛拉”和“偏执的圣战”这样的殖民观念。例如,在弗雷德里克·巴特著名的关于斯瓦特巴坦人的专著中,他相对地很少注意像赛义德这样的宗教领袖(Barth,1959)。厄内斯·盖尔纳(Ernest Gellner)在他关于摩洛哥的书中确实区分了宗教领导人和部落领导人的区别,但是按照分割的逻辑,他提出这样的意见:宗教领导人只能在危机产生或者有外来者威胁的时候才能上台执政,而在一般情况下他们的地位和那些部落领导人相比之下是很边缘的(Gellner,1969)。罗伊(Olivier Roy)在他的书中重申了对阿富汗抵抗(穆斯林游击队)苏联占领的分析,解释了20世纪80年代阿富汗抵抗的分裂是由于各种军阀之间的部落竞争造成的,并被伊斯兰团结的微弱的意识形态所掩盖(Roy,1986)。如果从理论上说穆斯林部落社会可能有两种战争——对抗国外异教徒的宗教圣战和保卫自治的部落冲突——那么后者才被认为是部落政治文化中更为常见的和独特的。

虽然把西方关于部落文化的知识说成子虚乌有也许太过,但这种观点肯定是片面的。然而作为支持殖民政策的主要观点,它确实影响和改变了部落社会中的权力结构。部落首领被确认为主要的权力代理人,他们一般被看作是社会的自然代表,因此也是政治事务中所要应付的最明确的一方。在这个意义上,殖民占领显著地重构了部落社会的政治组织。在阿富汗边境的部落特区中,酋长的权力和地位在殖民时期之后大大地增加了。酋长代表sarkari支尔格大会中的氏族(海勒)。他要就开发项目与政治代理人和他的助手们交涉,例如灌溉、基础设施、教育和健康等项目。他来决定在部落地区逐步扩大的国家机构中的工作岗位(发展方案和地方官僚制),这种工作是高需求的因为在农业中谋生十分困难,虽然农业在部落地区是传统上最重要的雇主。基本不存在可供选择的其他法律,因为对于部落地区的居民来说很难得到建立私人企业的贷款,来自部落地区之外的商人不认为在该地区投资是足够安全的。因此政府工作在部落地区是极为稀缺的,甚至比巴基斯坦的其他地方还要稀缺,他们对于这些工作的垄断地位显著增加了酋长的权力、地位和财富。然而,对其腐败和贿赂的指控也在增加,这强化了酋长作为政治家和官僚的勤杂工的概念,以及他们身为走狗和外国殖民统治者的告密者的声誉。今天的许多酋长都是在外的地主,他们大量的时间都是在部落地区以外毗邻白沙瓦和伊斯兰堡的富裕城市里,这也给他们自己增加了人们对他们道德败坏的印象。

酋长在部落地区的法律制度中有着强大的地位:即sarkari支尔格。前缀sarkari(“政府的”)已经传达出对这一机构的含蓄的批评,因为它与ulasi(“人民的”)背道而驰。虽然如此,支格尔大会仍被联邦直辖部落地区内外的几乎每个人看作是传统部落文化中重要的成分,包括那些像现代主义者和伊斯兰教主义者那样对部落文化持批评态度的人。支尔格大会被用作习惯法关键的一部分,不承认一个像法官或陪审团那样的中立的仲裁者;这相当于一个各种各样的圆桌会议,一个在社会习俗基础上的平等对话。据说该机构表达了平等主义的部落形态,这有别于现代法律体系中的平等主义,后者不会把人民的权力委托给一个盲目的法庭。像部落文化一样,支格尔大会有时被称作是一种落后的形式——或许更加单纯的——民主政治。

然而现实情况要稍微更复杂些,sarkari支尔格大会被称为政府的支尔格是因为它的成员都有特区的政治代理人来任命。它的任务是裁决刑事案件,并将其判决结果报告给政治代理人。基本上,任何人都可以向政治代理人投诉,之后支尔格大会会在受害方的地方召开。会议期间应该是政治代理人来主持支尔格大会,这使它成为对投诉方来说花费很大的一件事(有时过于昂贵)。这个房子的主人应当准备大量的食物,否则就会被理解为缺乏部落接待的礼仪。这就使召集一场支尔格大会变成了不吸引人的,有时甚至是不可能的。另外,支尔格大会的成员据说是会很容易被贿赂的。人们也确信这些成员同政治代理人和官僚的关系有损其独立性。据说支尔格大会的成员和官僚还被卷入了例如走私、汽车运送、伪造文件或印刷假纸币等非法活动当中,既主动也被动地对非法组织的活动视而不见。部落地区的作用在相当程度上成了非法活动的避风港。例如,在白沙瓦或伊斯兰堡被偷的汽车被带到联邦直辖部落地区,然后换上假的车牌号再作为新车卖回去。人们相信这种事情是在酋长的保护下发生的,对于他们卷入犯罪活动的传闻损害了他们独立的声誉。结果,部落正义不仅超出了居民贫穷阶层的意义,它的公平也受到了严重的争议。

在这一背景下,sarkari这个前缀就不仅仅是它在联邦直辖部落地区法律体系的地位的一种指称。Sarkari现在被更好地译作“非人民的”和“不合理的”。相反,ulasi 或“人民支尔格大会”是一个村子或一个氏族要讨论当地事件的集会。这种会议没有正式的权威,但它们通常被认为用公正和有效的方式处理了纠纷和投诉。作为选择,穆斯林群体、伊玛目(领拜人)、伯克(管理者)、以及村里的家庭代表在这些集会中讨论集体问题。

联邦直辖部落地区的特殊地位,包括支尔格体系,是以部落文化的概念为基础的,这一概念一般被称作“普什图法典”(或是普什图人的法则)。无论怎样,对于究竟什么是普什图法存在着相当大的分歧。这是一个广泛到足够包括一系列文化观念的概念,如族人们在血仇事件中相互支持的集体责任(chagha),在诸如收获这样的经济事件中集体协保护作的责任(parga),接待礼仪(melmastia),就像保护自己的家庭成员一样保护来宾的责任(panah),团结(khegara),维护个人独立和尊重他人独立的责任(nang),对于攻击某人独立或荣誉的行为进行报复的责任(badal),在某些情况下的可敬、勇敢的行为(ghairat和tura),以及其他情况下的粗鄙行为(nanawati)。有时,普什图法据说包括了一个人携带武器的权力。在阿富汗战争后枪支被广泛利用的情况下,这确实已经成为了一个普遍的习惯和权力。对其他人来说,普什图法也包括了圣战或是对武器和毒品进行自由贸易的权力。有些人会提到羞耻(pat)和深闺制度(purdah)这样的概念,或甚至是童婚(swara)和聘礼。尤其是“深闺制度”,以及与它相联系的荣誉和独立的概念,据说通常用来证明联邦直辖部落地区的独特法律体系。现代法院制度将被判有罪的女子送进监狱,而purdah和badal的联合价值要求女人被自己的亲属所惩罚。允许一个女人去监狱会有损她的家族和宗族的名誉。但是,很少有所谓的部落风俗是超越了争议的,他们的解释总是在变化。

不必感到惊奇的是,巴基斯坦政府很大程度上支持酋长制度,并认可了普什图法实施其特殊地位的一种解释。然而正如以上已经表明的那样,它有时也对改革的呼声做出回应。此外,在过去的三十年里,它也给了伊斯兰民兵相当大的支持,先是在阿富汗反抗期间,后来是在塔利班或克什米尔的组织工作中。政府通过这么做给其意识形态提供支持,该意识形态通常是部落文化概念的基调。伊斯兰教主义寻求改革更正统的伊斯兰系普什图法。从某种程度来说,它是我们将要讨论的酋长制度中会被第一个也是强有力地批判的一部分。

圣战和改革

阿富汗巴基斯坦边境地区现在被认为是伊斯兰可幻想的最热心和激进的形式的温床,或许有必要指出那些与基地组织有关的伊斯兰教派——穆斯林游击队或是塔利班都是相当新的发明,它们与1978年开始的阿富汗战争直接相关。更加传统的、风俗满载的伊斯兰教在20世纪80年代以前极为普遍,并且至今也依然存在,它环绕着村里的清真寺和地方当地圣人的“达格”(伊斯兰教圣徒陵墓)。参观“达格”依然是开伯尔和古勒姆妇女们的主要娱乐形式,虽然看电视已经变成了强大的替代品。对很多男人来说,对乡村清真寺的日常参观是他们宗教生活中最稳固的一部分。正如马格努斯·马斯登(Magnus Marsden,2005)已经发现附近的奇特哈尔山谷一样,这种实践不仅仅意外地不受积极改革的影响,他们也对解读伊斯兰教高度政治化的隐性批判有种自我意识,许多人使用了“伊斯兰教主义”这一术语。

联邦直辖部落地区的伊斯兰教主义是南亚改革传统的混合,通常被指作迪欧班地派——伊斯兰原教主义和瓦哈比教派的教徒从国外受到的影响。他们都倾向于推动伊斯兰教内世俗的形式,被视为一种反对无知和道德败坏的永久性革命(巴基斯坦革命)。然而在那个领域内,一个人也可以发现很多争论和分歧。为了我们自己的讨论目标,需要重点区别穆斯林游击队和塔利班之间的不同,后者被分成了阿富汗和巴基斯坦两个分支。穆斯林游击队比这两个组织有更长的历史,它作为一批对抗苏联入侵的抵抗军在20世纪80年代起源。穆斯林游击队的历史已经被广泛地编写(Roy,1986),这里就不再复述了;我们的上下文关注的重点是他们对部落文化的观点。就穆斯林游击队是普什图人这一情况而言,他们倾向于改良而不是超越普什图法。他们在某种程度上被圣战的观念所鼓舞,但是他们把这种战争解释为普什图文化和历史的一部分,而不是对普什图法的一种选择和评论。正如早先已经提到的,这引导罗伊总结出他们的地位是可以同赛义德相比较的,虽然并不相似。往昔的赛义德能够召集伊斯兰圣战,联合圣战时期的所有部落首领,且基本不会损害到部落的政治结构。

与之相比,塔利班在对传统部落文化的拒绝中更加地激进和现代主义。他们倾向于把部落主义看做是对伊斯兰教的反对,并对如“非伊斯兰的”部落风俗加以排斥。或许最著名的是塔利班谴责同年轻的、无须的男孩的性关系,虽然这当然不被正式认可为部落文化的一部分。一些穆斯林游击队员相当公开地看到了他们作为军阀的能力与他们对年轻男子的力比多(性欲)之间的联系。于是,这又给已有的“淫乱的普什图人”这一流行观念增添了笔墨。对塔利班来说,作为一个男人和一个女人之间的婚外关系,这样的私通是道德腐坏的和“非伊斯兰的”。塔利班也试图废除部落风俗,人们会更容易将其认作普什图法的一部分,正如我们下面即将展示的那样。

而阿富汗塔利班的原初可被解释的其存在的原因在于它在20世纪90年代中期对穆斯林游击队的反对,巴基斯坦塔利班主要是对反恐战争的回应,以及巴基斯坦政府在如南瓦济里斯坦这样的部落特区对抗伊斯兰民兵组织的军事行动。被称为“巴基斯坦塔利班运动”(TTP)的保护组织在2007年12月时塔利班各部落地区的指挥官会议上成立,它已经成功的控制了巴焦尔和斯瓦特这些地区。在意识形态上,它关注的是在巴基斯坦引入伊斯兰教法,以更换部落地区的酋长制度为起点。在这么做的过程中,他们重申阿富汗塔利班的“反穆斯林游击队”意识形态。例如,在巴基斯坦塔利班对圣战的讨论中包括了这样的问题:与一个圣战者斗争是否能被认为是一种圣战的形式。他们对传统的部落领袖和巴基斯坦政府官员,及以前的穆斯林游击队员同样怀有敌意。众所周知,他们像阿富汗的塔利班一样,他们也是反什叶派的。

在部落地区,反恐战争是一种相当程度的战斗,除此之外还有其他伊斯兰教组织兴起的原因,他们往往吸引那些不想代表酋长制度的年轻人。在sarkari支尔格大会中没有他们的位置,在ulasi 支尔格中也是这样。伊斯兰教作为一种抗议的语言的重要性在提升,也是因为清真寺和宗教学校是人们被允许可以聚集和讨论政治或社会问题的唯一的地方。在这个意义上,伊斯兰教义可以被看作是对一种极度反民主形式的极端的回应。而这并不意味着当地居民大都支持伊斯兰教组织。例如在开伯尔,2004年后最强大的伊斯兰民兵组织是由曼加勒·巴格领导的“拉什卡伊斯兰”。由于山洞内反什叶派的敌意而被部落领袖流放出了古勒姆地区,作为一名他自己电台的记者和一名准军事领导人,在那之后他一直为促进开伯尔的伊斯兰教的迪欧班地派而战斗,这给他带来了同更多传统Barelwi派宗教领袖及政治管理的暴力冲突。对于当地居民来说,要把他的作为描述成流氓统治或恶棍的规则并不是异乎寻常的事了。

像曼加勒·巴格这样的伊斯兰领袖和其他人都是大力反对酋长的权力和他们认为的反伊斯兰的风俗。例如在开伯尔,“拉什卡伊斯兰”已在它控制的地区内废除并惩罚了童婚和聘礼风俗。这些行为被看做是某些人在卖自己的女儿,这在伊斯兰教里是不允许的。拉什卡也批判了阻止女人继承财产的部落风俗。因为女人有可能嫁入另一个氏族,他们所拥有的财产会自动转移到另一方,这就是为什么联邦直辖部落地区的女人通常没有自己的土地或物质财产。伊斯兰政党都提及神圣的古兰经来反对这一情况。荣誉谋杀因为同样的原因受到了批判。同时,伊斯兰政党极为反对他们认为不道德的行为,如赌博、看电视或听音乐。他们也支持在公共区域中对女性实行严格隔离(如,佩戴面纱)。

从政治角度来说,伊斯兰教组织往往由来自部落地区的批判酋长制度的年轻人组成,他们认为酋长制度是道德败坏和政治无信誉的(Abbas,2008)。对他们来说,废除例外政权是不解决问题的,在国民议会和省议会立法之下引进法治并带入该地区,因为他们不接受巴基斯坦政府的权威。他们倾向于把酋长制度看作伊斯兰堡腐败的政治体系的非法延伸。他们的解决办法是引进伊斯兰教法,它很可能会通过合法地参照部落平均主义来结束部落特权,也会在婚姻和财产方面赋予女人更多的权利,几乎可以肯定地认可在道德问题上采取的极端保守态度,以及可能把什叶派划分为非穆斯林。

不同种类的部落文化

酋长制度和各种各样的伊斯兰教是高度意识形态的,它们各自以部落文化的保守观念和改革派伊斯兰教为基础,它们都没有以任何持久的方法改善联邦直辖部落地区的经济上的贫穷状态。酋长制度正式负责发展计划,意味着提高当地经济和引进基础服务,但是被广泛地牵涉进任人唯亲、贿赂、走私等这些持续着社会经济不平等的非法活动。伊斯兰教组织主要关心的是道德问题,而我们在这一节及下一节要讨论的两个话语都把社会不平等和缺乏发展作为出发点。普什图民族主义和人权语言的重新制定都声称主要是被社会变革和进步的议程所驱动的。

部落的经济情况确实堪忧,其提供的服务有供应清水、电力、天然气、卫生保健、教育和基础设施,与邻国阿富汗的合法贸易遭受了几十年的战争。而部落地区在20世纪80年代时收容了300万名阿富汗难民,许多来自联邦直辖部落地区的年轻人现在跨越边境在阿富汗寻找工作,因为在家乡没有就业的机会。其他人在海湾地区做农民工这样的工作。正如已经提到的那样,银行非常不愿意给联邦直辖部落地区的居民提供信用透支,因为政府没有权力在失败的投资案中收回银行的钱。除非sarkari支尔格大会有两个成员能提供银行愿意给贷款的担保,酋长的权力地位才会提升。由于缺乏新的灌溉制度,农业方面也不能够雇佣大量的劳动力。事实上,家族有时把他们的土地卖给其他部落或氏族,放弃了农业。小额贸易和运输,以及走私之类的非法经济活动,成为了主要的经济资产。

社会议程上的另一个问题是妇女在部落地区的地位。反对的呼声越来越多——从NGO组织和当地妇女自身到女性在部落社会中所扮演的角色。女人象征着一个家庭或氏族的独立和声誉的脆弱性,因此她们在公众生活中就算真的有其地位,也只是扮演着渺小的角色。我们也已经看到了,她们通常不拥有也不会继承家族的财产。“聘礼”的习俗(volvor)指的是由新郎的家庭支付给新娘,这一风俗受到了谴责,不只是因为伊斯兰教的原因,也是因为它确立了新娘作为其丈夫的财产的地位。与之相反的习俗“嫁妆”——即新娘将大量的钱或资产带入婚姻,这种情况通常给新娘相对独立的地位,因为嫁妆理想地保留了她的财产,她会在离婚的情况下把嫁妆带走。虽然在最近的事例中,聘礼已经被嫁妆所替代,前者在部落地区仍然是最普遍的。对女人来说离婚几乎是不可能的,当她们的丈夫决定跟她离婚时,她的孩子就和丈夫的家庭待在一起。女人们抱怨家庭暴力,并且sarkari支尔格拒绝这样的问题,因为家庭暴力属于家庭内部事件,因此它超出了支尔格大会的管辖权。此外,与那些和经济、政治纠纷有关的使女人脆弱的凶杀案比起来,惩罚名誉犯罪的做法要温和得多。有时一个女人与一个经济竞争对手或政治对手一起被谋杀,看起来就像一场荣誉凶杀。在一些案例中,女人已经学会用枪械武器来保护她们自己,特别是当大量男性家庭成员在国外做农民工的时候。

开伯尔和古拉姆的一些女人也报道了一些积极的改变。虽然她们不在sarkari支尔格大会做代表,她们自1997年后确实有了选举的权利。2002年提议设立地方政府机构,政治代理人将负责这些机构,这些机构也将给女性保留一些位置。还有一个普遍的印象是,家庭暴力正在减少。女人们比以前更多地去学校接受教育,或是外出工作,虽然女性的就业和文化水平依然很低。一些女性认为,越来越来多的男性在白沙瓦或其他地方受到更高的教育,她们能够从这一改变中获得好处,因为这些男性回来以后会对性别角色抱有较开放的思想。她们说,有教养的男孩想要有教养的新娘。对女人来说,使用避孕药是相当普遍的,这使她们减少了作为母亲角色的烦累。

本尼迪克·格里马(Benedicte Grima,2005)已经指出了女人在仪式中同其他女人分享沮丧情绪(gham)的共同实践,这些实践使她们建立了社会关系,并确认了其身份为妇女的荣誉,莱拉·阿布·庐古德(Lila Abu Lughod)分析了与埃及的贝都因女人的诗歌相媲美的实践(1986)。然而在格里马的分析中,这些苦难的社会表现形式主要作用为男性荣誉的女性对等物,因此有助于维持现存的性别角色,女人的声音最近也变得更加政治化。特别是年轻女性对于酋长制度和伊斯兰追随者很是挑剔。她们觉得后者会把她们关禁闭,剥夺她们外出工作的可能性,拿走她们的电视机和卫星电视天线。但是她们也争夺酋长制度的权威,几乎放纵政治代理人的权力。正如在该项目中被采访的几位女性所说的那样:政治代理人就像一个国王,他们的一个评论都是至关重要的。她们也不赞同女性在sarkari支尔格中没有发言权的说法。然而可以肯定的是,有些妇女在表达意见时要保守得多。特别是年龄较大的妇女会抱怨年轻一代的女性缺乏谦逊稳重。

不仅仅是那些反对传统部落风俗的妇女对他们感到歧视。他们发现自己与这样一些人联盟:左倾的专业人士、新闻记者、学者、社会工作者、政治家以及其他那些要求以更加分散和基层的部落民主形式取代酋长制度的人们。他们重构部落文化和普什图法,更多地谈及团结(khegara)和相互责任(pagar)。他们用民族主义的术语把部落独立的概念翻译为“普什图人自治”。这事实上是一种旧语,它在阿富汗战争和穆斯林游击队的崛起之前相当强大。人民民族党(ANP)原本是一个左翼的普什图民族主义党派,在西北边境省和国家政治的政治范围内代表这个位置。无可否认,普什图自治的观念不一定会导致一个分裂主义者对独立的普什图尼斯坦的需求,这可以更好的理解为是在巴基斯坦其他地方的民族主义的一种形式,在那些地方,像穆哈吉尔民族运动(MQM)的民族党派或一些信德族、俾路支人党派需要为其所代表的种族分享更多的国家资源。例如ANP,不需要普什图的完全自治。相反地,他们为了一个更强大的普什图行政区而工作,将被更名为普赫图赫瓦省——这是现在众所周知的西北边疆省的首选名,这显然是一个殖民地名称,它也包括了部落地区。换句话说,普什图民族主义立场支持废除联邦直辖部落地区的例外政府。从历史的角度上,普什图民族主义看到它自己正站在嘉化·可汗(Ghaffar Khan)的传统之中,他是西北边疆省的非暴力独立运动的领导者。

文明和人权

最后,我们将讨论另一个传统话语体系,那就是对部落文化传统观念的反对,这在一定程度上与我们刚才提到的普什图民族主义相类似。它主要涉及的是发展问题、社会平等、经济改善、进步问题、妇女解放还有像什叶派这样的少数民族地位等问题。然而不同的是,此话语体系强调的是普世文明和人权,而不是种族和普什图法。换句话说,联邦直辖部落地区的例外政权目前是备受谴责的,因为它违反了一些基本人权、对于女性自治意识的根本解释、民主参与的权利还有进入高等法院的权利。人权被看作是一种基于人类文明的表达,它不是任何特别的社会和宗教所独有的。在这种意识形态下使用文明这个词,和像西方的、伊斯兰的或南亚的这些前缀是无关的。然而,普世主义特别强调现代主义的影响,就好比聚焦于教育事业的清晰表述。我们坚信正规教育带来的是一种有关于文明的态度,例如这种文明的态度反对部落性别意识形态、荣誉谋杀或是习惯法。这其中的原因在一定程度上是文明主义论述的重点,即女性受教育的重要性,教育创造了更完美的母亲,并且更有教养的母亲们将会是一切积极转变的开端。

比起上述普什图法的地位,那些更为激进地批判部落性别意识形态和家庭组织的人更多的关注文明主义的论述。特别是荣誉谋杀和涉及部落习俗的童婚的合法化都被看作是落后的,就像戴面纱和一夫多妻制的实践一般。民族主义论述的不同之处是民族主义者没有考虑诸如普什图人本身的现实意义。取而代之的是,他们根据平均主义和团结主义来定义普什图法。然而,对于文明主义和现代主义,从本质上讲这种”落后”的实践本质上是部落文化的一部分。举个例子,一个在古勒姆的女性,把普什图法描述为本质上严格遵守传统和部落长老文化的制度。她说,这些传统的一部分是积极的,另一部分是消极的,但是毫无判断力地一味遵守传统的观念使得人们无法区分积极与消极。甚至为了保留积极的部落习俗,基本的部落意识形态不得不被改变。另一位居住在开伯尔特区的女性,她认为旁遮普的一个省是保持进步和兴盛的理想之地,而现实的主要结果是旁遮普早已远离了他们的部落习俗。

联邦直辖部落地区特别的地位和要求把现代主义放在了一个批判的位置之上,它融入了巴基斯坦文化,以及全民性参与的国家级和省级政策的部落地区。它主要强调在部落地区废除边界犯罪管理和最高法院司法权限扩展的需求,它同时也提倡现代教育系统的引进。这就要求不仅仅是对伊斯兰和部落文化称呼上的进步,而且是文明和人权的命名。

结论

在这篇文章中,我们已经描述了在部落地区关于政治合法性的四种传统话语体系:1.一个保守的部落文化的大规模殖民观念;2.伊斯兰教式评论;3.在进步主义和民族主义语境里对部落文化的重新定义;4.现代主义者对人类文明的强调。我们确实想要强调这四种话语体系的区别,并不是社会学分类。这就意味着,这些论述中没有任何一个可以被归类于特别的社会或政治团体,即使他们的确挑战了某一权利地位并且合法化了其余的权利组织。他们应该被视为来源于从政领域的可能性和地位。这也意味着某个或某些参与者可以从一个地位到另一个地位进行转换,或者结合某些要素从一些论述到最初争论的解决。要建构一个多重话语能力(Baumann,1996)的高度,就必须用一种有意义的方式来创建一些传统话语的机制。

然而,这并不意味着所有传统可以轻易地结合,有些合作比起另一些更为普遍。我们有案例可以证实,尽管有明显的不同,伊斯兰教的论述要素通常混合了现代主义论述的要素。这种现象很常见,当然,这是对部落文化本身一种激进的批判。引人关注的是,年轻男子更容易从激进的伊斯兰教徒转变为激进的现代主义者。比如,我们其中的一位受访者,他的身份是学生、私立学校的老师及乌尔都报纸的在地记者。作为一个离开伯尔关口很近的兰迪科塔尔地区宗教学校的被监护人,他成为了激进的孟加拉伊斯兰圣战组织成员,他在克什米尔接受了艰苦的军事训练。一段时间过后,他离开了这个组织,现在他反对那些无论是基于宗教还是部落文化的任何形式的政治运动或激进主义运动,并在男性和女性当中推进教育和健康的设施,像对酋长制度的批判一样批评激进的伊斯兰组织,并且他想让部落文化成为巴基斯坦联邦而不是普什图瓦省的一部分。另一个例子涉及来自白沙瓦(巴基斯坦北部的城市)西部贾姆鲁德大学的一名以前的学生,他拥有一间药店,并时常写诗歌、玩排球。他过去是劝教党的一名积极成员、伊斯兰教复兴运动组织的宣传者,因为他认为部落地区的居民正附属于部落文化而不是伊斯兰教。但是他也谴责伊斯兰教组织在道德问题上的保守主义还有巴基斯坦的道德败坏,他相信只有强大的、专制的、世俗的现代化可以使部落地区进步。

我们还发现其他的话语也融合其中。在上述描述中已经暗示了一种明显的融合,即进步的普什图民族主义和现代主义相结合,因为两者都是对保守的部落主义和激进的伊斯兰主义的批判,并且两者都赞成发展的问题。对于一些人来说,把他们自己放置在保守主义和部落文化进步的定义中间并不罕见。举个例子来说,有些人想要改革而不是废除酋长制度。现代主义争论的焦点也时常批判国家的现状,这也可以适用于例外政权的合法化问题上,比如争论当地人因未受到足够的教育而导致无法完全实施自己的政治参与权利。伊斯兰教和保守的部落主义与从前在阿富汗战场上的中东穆斯林游击队员,已经相当广泛地融合了,对于他们来说,圣战是部落习俗。然而,更珍贵的是伊斯兰主义和进步的民族主义的融合。

最后,我们想强调的是,尽管这些冲突常常是暴力和极端的,并且有很多国外势力卷入其中,但他们往往发生在相互了解彼此争论焦点的群体之间。换句话说,战争不会发生在不在同一话语体系的外国人中。部落地区与其他被例外政权所统治的地区有所区别,举最近的例子:加沙或关塔那摩湾属于国内领土;尽管在国家的管辖范围外,部落地区则不被认为是国外的领土。这样使得部落地区当地人的身份含混不清。对于一个在巴基斯坦土地上的出生、长大的人来说,他们应该被认为是巴基斯坦公民;作为部落地区的人口来说,他们被认为是自由部落,因此没有”公民”一说。他们也是普什图人,可以被解释为“在巴基斯坦的族群成员”,就像库尔德人一样,是“没有国家的民族成员”。此外,他们还是穆斯林,这也可以包含不同的含义:从“一个普什图人”或“一个巴基斯坦公民”到“被包围的社群的成员”。作为一个穆斯林也同样有更多的世俗的或私人的含义。没有一个认同术语有固定的含义,但对于这些冲突的关键术语有一些共识,而冲突正是围绕诸如伊斯兰、普什图民族、巴基斯坦、现代性等关键术语展开的。

注释:

【1】原译文收录于2017年12月第1版《环喜马拉雅区域研究编译文集2——佐米亚、边疆与跨界》,此文对个别地方做了一些修正。

【2】本文结合上下文用法,将State of Exception译为例外政权。

最新文章(持续更新)

127. 社科画集

128. 哲学人类学 | 马克思的「欧洲中心主义」:后殖民研究与马克思学(下)

129. 你的奥运队可能是个幻象

130. 弗格森 | 今日无产者政治:历史类比中的危险与机遇(上)

131. 弗格森 | 今日无产者政治:历史类比中的危险与机遇(下)

134. 阿富汗人类学书单

135. 运动员为什么要谈政治:赛场内外的行动主义

136. 阿富汗-巴基斯坦边地中对“例外政权”的争夺

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!