017 | 「修车大水,就是我想要的生活」——自我去稳定化(self-precaritizing)的「三和大神」

原文发布时间 / 2020年4月21日

作者/ 李勃良

编辑/ 曾毓坤

全身放松

把自己抛回给命运

把谎言当成是真理

解剖城市的脏器

重复景观的垒集

无法表达的感情

大清国的GDP

无所适从的人群

西方极乐的回应

消费市场的雏形

魂飞魄散的香气

——AV大久保 《鸦片》

01.

非正式工作与三和大神

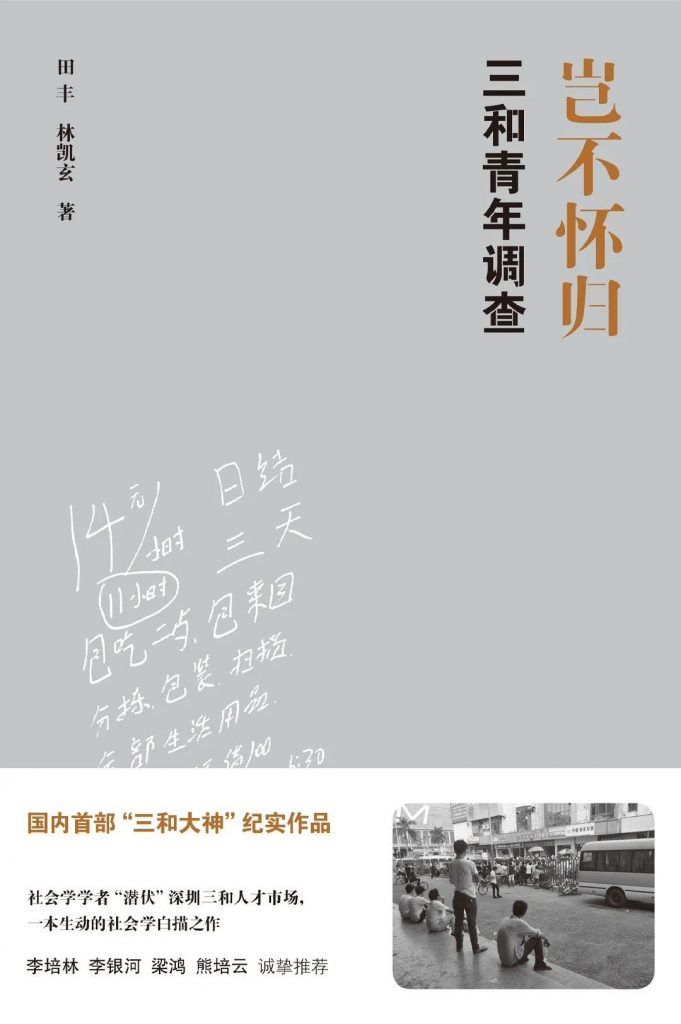

2020年7月,中国第一部有关「三和大神」的著作——《岂不怀归:三和青年调查》由海豚出版社出版。这本书在资料方面颇为扎实,详实细致地描绘了三和青年在三和人力资源市场周边的生活状态,以及他们与二房东、劳动中介、商贩、店铺老板之间的互动,并且提出了一些或许能使他们回归社会与家庭的出路。不过正如作者在前言中所说的,关于三和青年还有很多其他的解释视角和思路。本文将试图呈现两个在书(《岂不怀归》)中不曾出现的非典型三和大神形象,提出并尝试解答一些书中没有的问题,希望激发读者更进一步的思考和讨论:如何把貌似少数特殊群体的「三和大神」置于更普遍的脉络和意义之中?回归社会和家庭真的就是他们的出路吗?稳定的工作是他们真正的愿望吗?或者说,有了稳定的收入来源就不再是「三和大神」了吗?到底什么是三和大神?

社会学家苏之慧(Sarah Swider)指出,过往研究中国劳工的学者着重于产业工人,而忽视了从事非正式工作的工人,如街头小贩、服务业人员、家政人员等等(Swider 2017)。然而,以「三和大神」作为劳动者案例的话,不只是具体的职业群体分类无法适用,正式/非正式这一在中国劳工研究中一向行之有效的经典分类同样变得极度模糊。

我在田野过程中慢慢发现,三和这里本来就有着各种各样的人和故事:的确有的人为了逃避赌债或者卡债才逃离家乡躲进三和,但也有人只是在三和住上两天为的是找到一份合适的长期工作,还有的人是在长期工作之后来到三和给自己放个长假,或者只是离职之后在三和便宜的床位凑合一晚,第二天就会踏上归乡的火车。而且,中国许多其他的大城市也有类似的临时工聚居地,包括北京、上海、广州、杭州、南京等等。分析到这里,讨论的对象其实已经超出了狭义的「三和大神」(无固定工作以日结为生的男性青年农民工)。「三和」并不局限在龙华,「三和大神」也不只存在于深圳的城中村。与其通过三和来框定大神,不如从三和的大神们出发,探讨更为普遍的中国底层劳动者的生命境况。本文接下来将先深描两位朋友的经历——我与他们结识于三和,他们却大于三和——勾勒出他们「自我去稳定化」(self- precaritizing)的生命脉络,捕捉他们聚拢也打散在三和的「自由」,和其中的 「慢死亡」(slow death)。

02.

混出个人样

社会学家苏之慧(Sarah Swider)指出,过往研究中国劳工的学者着重于产业工人,而忽视了从事非正式工作的工人,如街头小贩、服务业人员、家政人员等等(Swider 2017)。然而,以「三和大神」作为劳动者案例的话,不只是具体的职业群体分类无法适用,正式/非正式这一在中国劳工研究中一向行之有效的经典分类同样变得极度模糊。

我在田野过程中慢慢发现,三和这里本来就有着各种各样的人和故事:的确有的人为了逃避赌债或者卡债才逃离家乡躲进三和,但也有人只是在三和住上两天为的是找到一份合适的长期工作,还有的人是在长期工作之后来到三和给自己放个长假,或者只是离职之后在三和便宜的床位凑合一晚,第二天就会踏上归乡的火车。而且,中国许多其他的大城市也有类似的临时工聚居地,包括北京、上海、广州、杭州、南京等等。分析到这里,讨论的对象其实已经超出了狭义的「三和大神」(无固定工作以日结为生的男性青年农民工)。「三和」并不局限在龙华,「三和大神」也不只存在于深圳的城中村。与其通过三和来框定大神,不如从三和的大神们出发,探讨更为普遍的中国底层劳动者的生命境况。本文接下来将先深描两位朋友的经历——我与他们结识于三和,他们却大于三和——勾勒出他们「自我去稳定化」(self- precaritizing)的生命脉络,捕捉他们聚拢也打散在三和的「自由」,和其中的 「慢死亡」(slow death)。

辍学几年之后,16、17岁的捷哥又跑到省里面的宾馆当服务员,几个月之后他升成领班,每个月赚450元。之后再升到大堂经理,工资600块钱。可他还是觉得工资不够,19岁的时候决定去「下煤矿」。2000年之后,正是山西煤炭产业发展的黄金时期,民营煤矿遍地都是,也产生了著名的山西「煤老板」群体。那时候下煤矿一个月能挣几千块,但民营煤矿的安全措施不到位,矿难事故频发,下煤矿也意味着拿生命在冒险,捷哥不止一次目睹过死亡:

我们同事死了十几个了,我们村就死了十几个。有的是骑摩托车上班的时候被车撞死,有的是在井底下被石头砸死的,有的是被瓦斯爆炸炸死的,还有脑浆被砸出来的。……我在煤矿待了五年,我们村就死了差不多12个人,最后一次就是我们村一个男的跟我一起从煤矿下面走。那时候,刚好我说我想撒泡尿,我就停下来尿,他往前面走,我一泡尿还没撒完呢,他的前面那个石头掉下来就把他砸死了,就死在我面前。刚开始我好几天反应不过来,当时好几天,好像没感觉一样,什么都不知道,后来就慢慢缓过来,从那以后我就再没有去过煤矿上。

现在回想起来,捷哥不禁感叹:

真是一辈子的阴影,为什么我现在经常老是做噩梦我估计就是那时候的原因。一个人活生生死在你面前,而且那个人跟你从小长到大。就死在你面前,知道吧,那石头下来砸着人都不是样子了。好几天都缓不过来,人好难受,那种感觉……现在那个安全管得好了,不像我们那时候,谁管安全啊,那时候煤矿老板只要你出煤就行,他不管你安全。死掉才陪你几十万块钱,无所谓。现在就不行。

捷哥亲历了山西煤矿最野蛮生长的年代,并在此期间亲眼目睹了生命无常的转瞬即逝,或许这样巨大的精神冲击也对他面对人生的态度产生了深远的影响。

之后家里给23岁的捷哥订了婚,对象也是村里的姑娘。5万块的彩礼已经送了出去,谁承想结婚之前,他逃掉了,因为爱上了另一个县城里的姑娘。捷哥深爱着她,也在物质上力所能及的范围为她提供最好的条件,但是最后这段感情还是因为经济原因结束了,因为她向往更好的生活。捷哥说自己现在依然爱着她,还拿出现在手机里她的照片给我看。他并不恨她,只是再也不想结婚了:「谈恋爱可以就是不能提结婚两个字,一想到结婚我就有出不上气的感觉、快死的感觉。」这场失败的恋爱经历几乎是当代中国青年人之中——不论城市与农村——最常见的悲剧爱情桥段:一对原本相爱的人,其中一方为寻求更好的物质生活而选择了离开。相对的,在改革开放之前贫富差距相对平缓、地域间流动性几乎不存在的社会状况下,那样的分手理由十分少见。

从家乡逃出来逃到江西想要闯出一番事业的捷哥稀里糊涂地陷入了传销,被骗走了几乎在煤矿的全部积蓄,他清楚地记得那个数字,三万六千八。90年代中国曾掀起一阵传销的狂热,直至1998年国务院颁布《关于禁止传销经营活动的通知》,一部分传销活动转为直销获得合法资质,另一部分则转入地下成为非法组织。然而,即便传销丧失了在合法框架内公开活动的空间,却没有丧失其在基层社会中土壤和吸引力(袁长庚 2018)。可想而知,在经历因为物质匮乏而导致的情变打击之后,这种宣称可以令人「重新来过」,获得丰厚物质回报并拥抱崭新人生的希望对那时候的捷哥来说具有多么巨大的诱惑力。当父亲把他从传销组织里带出来想让他回家时,捷哥倔强地说「我不回去,非要混个人样才回去。婚也没结成我怎么面对人家?」

03.

越混越不如以前

之后的几年,他跟随家庭的迁移轨迹,从安徽可口可乐的物流再到内蒙古的建筑工人,却还是没能「混出个人样」。2010那年,捷哥来到了深圳,一直待到现在。头4、5年,他一直在深圳龙华区观澜周边的众多工厂打工,每个月花200块自己租房住在城中村。这些年来,捷哥的底薪从900、1100、1300、1500一路涨到1700,工厂换了一个又一个:

做了几年,就累了,每天就上班下班、上班下班,没有什么活动的,一个礼拜6天都在上班,晚上加班中午连班。就每天流水线上那点活,每天干啊干,看到都想哭了。换一个厂还是那个样子,换个厂还是那个样子。……早上6、7点起来8点上班,就是认识人多、认识女的多,没有什么好的。

2015年7月,逃离了工厂的捷哥第一次跟着朋友来到了三和,那时他身上还有1万多块傍身,朋友和他在三和住68块一晚的的电脑房,吃穿用度都是从他口袋里出,1个多月这些钱就花光了。朋友自己离开了深圳跑回自己老家,捷哥留了下来,成为了所谓的「三和大神」:

那时我身上就剩下两百块钱了,电脑房也住不起了,就去住床位了。第一次住床位,就是我现在住的这个地方,就是现在那个老太婆把我招进去的。缴了房租吃了饭只剩一百多了,睡到一半早上6点钟起来上了个厕所,回来以后手机没了,就剩下充电器。我就说不住了!那时候我有个大行李箱,来深圳4、5年那么多的好东西全在里面放着,打火机、戒指、项链什么的。我把它拖去三和门口找工作,以前门口还有小商店,我就把包放在门口,进去买了瓶水,出来以后什么也没了。当时我一下傻了,手机手机没了,行李行李没了,身上只剩100多块。我不知道那边那么乱,之前也很少去那边。手机丢了之后,里面家里人的号码也没了,我这人不记号码的。大夏天只剩下身上这套衣服怎么办,手里100多块钱买了个裤子、衬衣花了70多,身上还剩20多。晚上也没地方住,床位都住不了,还有押金呢!(15+15)。就在海信门口睡了一个晚上,第二天就去找日结做了,从那时候就做到现在。

被偷走的行李里面保存着的捷哥来到深圳以后在工厂打工的回忆,更是那段岁月存在过的证明。再加上这几年的积蓄也被花光,这一切既是现实也是隐喻:捷哥在工厂付出的劳动和时间最终什么也没给他留下,仿佛从没有存在过。

可以说我从23岁出来到现在,10几年了,回老家次数很少,4、5次吧。去年(2016)6月份又回去一次,手上拿了15000块钱,就是从前年7月份到去年6月做日结、工厂存了15000。回去之后待了半个月,身上只有4000了,回老家回不起。我要请他们吃饭啊,抽的也得是好烟。回来之后就没怎么好好干过活,到现在也没存什么钱,有时候没活还要吃馒头。你千万不要像我们这样,这个地方……我以前也勤快啊,赚钱赚了不少钱,煤矿、物流、工地上,存了不少了,好几十万了,给了家里一点,自己也花了一点。

–

之前的结婚对象,人家也结婚了。彩礼也没退,白占5万块钱,我在村里面丢人丢大发了。我那些从小一起长大的朋友,孩子都有了,我现在啥都没有,我也不好意思回去,回去跟人家没聊的了,人家都是聊老婆孩子,孩子以后上什么学校。我还能聊我在三和的日子啊?我都不跟他们联系了……在三和这个地方,一定得把东西看好了。

最后这句话有些突兀,或许捷哥只是在提醒我别弄丢东西,但我也不知道他对我说「一定得把东西看好了」的时候,是不是又想起了他那包被偷走的行李和过去。

2018年除夕夜,我和捷哥还有出租房里的很多人一起度过。临近晚饭时,捷哥的妈妈在微信上给他打来了视频电话,捷哥接通之后便走到最里面的房间去并关上了门。过了一会他才走出来,他眼睛红红的。他有点勉强地笑着跟我说:「我妈担心我过年也吃不好,我都给她看我们买的肉了,她还是非给我转了200块。」

捷哥的故事或许听起来有点平淡,并不像媒体中出现的「三和大神」那样具有「奇观化(spectacular)」的形象:既没有「终日在网吧流连忘返」,也没有「身背巨额债务」,更没有「与家人断绝往来」。他的身份证没有被卖掉,只是已经过期。在《岂不怀归》和很多其他文章的分析中,「三和大神」往往是和留守儿童现象联系在一起的。然而从捷哥的经历来看,成为一个逃离工厂以日结工资零工为生的「三和大神」,可能并不一定源于原生家庭的缺陷:捷哥算不上一个留守儿童,也并不缺少父母的陪伴和关心,父母在他决定辍学、订婚逃婚、陷入传销的人生时刻里一直都是他的后盾。

此前剩下的最后一笔积蓄被传销掠夺了之后,捷哥重新开始打工生涯,辗转各地最终来到深圳。对婚姻失去希望的他同时也失失了生活的目的,几年之后便从循环往复看不到出路的工厂生活中逃离,偶然间来到三和,没想到一待就是几年。在捷哥的生命轨迹中,许多重大的、却看起来是偶然性与个人性的转折节点其实都镶嵌在中国社会改革开放以后的变迁之中,带着一些宿命感。回顾自己的人生,他对我说:

23岁我就说出去闯一下,有个几十万、几百万我再回来,结果越混越不如以前了。主要现在没动力,不知道自己是为了要什么。人家或者是为了老婆孩子,我啥都没有,为了啥?……要学历没学历,要啥没啥,只能做个保安、工厂。现在有些工厂都要学历的,华为、联想什么的。你以后就找个公司,做个白领比这边强多啦。

像捷哥这样游离于工厂与工厂之外的「三和大神」的身份是多变的:他可能周一只是酒店的服务人员,第二天就去工地做建筑工,后天又变成维持活动秩序保安,周四出现在另一个城区成为开罚单的交通协管员,周五夜里在分拣来自和去往全国各地的包裹中度过。周末休息两天,下周进厂成了一名临时或正式的产业工人。几个月后,又从厂里辞职,回到三和去做日结工资的零工。统计学中的职业群体分类在他们身上几乎丧失了意义。

04.

在哪里都一样

小八是我在三和的另一个关键报导人,17年夏天我在网吧里和他搭讪相识。他说自己是80后,老家在湖南,小时候父母主业是务农,并没有进城打工,所以他也算不上第一代的留守儿童。前些年母亲过世,哥哥也已经结婚。我刚认识小八的那段时间,他过得比三和大神更像「大神」,白天在网吧玩游戏或者看电影,晚上就回到自己的床位睡觉。他不去做日结是因为他身上还有之前打工赚来的存款。那时候我还调侃他玩了这么久是不是该找工作了,他笑了一下说他玩了有一个月了,花了大概3000块。等到我冬天再回到深圳,他进了中型一家电子厂。这份工作属于正式合同工,每个月都会从他收入里扣除个人所得税、社保还有公积金。因为他会操作CNC,所以算是最底层的技术工人。虽然每隔一个月会轮换到夜班,但仍旧比流水线轻松不少,而且薪水还不错——扣除各种税费之前可以达到6000人民币以上。根据2019年深圳市统计局公布的《2018年深圳市城镇单位就业人员年平均工资数据公报》 ,深圳市2018年城镇私营单位就业人员年平均工资为63635元,平均下来每月只有约5300元。所以,小八在这个厂里面做了很久,期间还享受过员工旅游。2018年末,我去找他见面时还去过他的宿舍,一间15平方米左右的房间里面只住了四个人,说起来比起三和日租床位的居住状况好多了。他那个花费了5300块新配的电脑的主机就放在床旁边的桌子下面,当初刚买回来这个电脑的时候他还高兴地把配置图发给我看。

19年4月的时候,小八在微信上跟我闲聊的时候,说自己可能打算换个工作。我还以为发生了什么意外状况,便继续追问。他淡淡地回复我:「没什么事,就是待不下去了……这一年多攒了3万块,没什么用啊。」我问他离职之后的打算,他说「回三和歇一段再换工作吧,不然去哪?」听起来好像换一个工作对他来说只是随性而为,在哪里都一样。

05.

当代中国劳动者的不稳定状态与三和大神的自我去稳定化

一度想要「混出个人样」的捷哥最终「越混越不如以前」,小八虽然在哪里都一样,但兜兜转转又总回到三和,「不然去哪」。他们的故事体现出了独特的生命历程反思和伦理选择,但最终「陷入」三和以前,他们的故事却看起来并不特别「神」,与当今中国的诸多劳动者面对类似的结构性问题。

黄宗智(2013; Huang 2013a, 2013b)通过对中国劳动法规演变的梳理和人口统计数据的解读论证了在当今中国,除了顶层的国家官员和大企业家之外,主要由两个差别悬殊的阶层组成:一边是人口约占六分之一、处在劳动法保护之下的正规经济(国有企业、事业单位、具有正规法人身份的民营企业和外资)从业人员,他们组成了在城市有房有车、消费上的要求和习惯已经越来越趋同国际大城市的中产阶级;另一边则是处于国家劳动法规和社会保障制度保护之外的非正规人员——主要由九亿农村户籍的「半工半农」家庭所组成的广大劳动人民。他们既非传统意义的「工人」,也不简单是传统意义的「农民」,而是亦工亦农的农村户籍人民(包括务农人员、乡镇企业从业人员、进城打工的私营企业员工、乡村个体户)。他的研究十分有力地指出中国现行的劳动法规事实上并不能保护占多数的真正需要被保护的「劳动人民」。

对于致使中国农民工陷入不稳定状况的客观结构性不平等,已经有许多研究讨论(Huang 2013a, 2013b; Jiang and Sánchez-Barricarte 2012; Lee 2016; Lee 2017; Lee and Zhang 2013; Pang 2019; Pun and Lu 2010a, 2010b; Smith and Pun 2018; Solinger 1999, 2018; Swider 2017)。尽管这些研究观点各异,但大多共享一个不证自明的前提:对劳动者来说,稳定的工作要比不稳定的工作更值得追求。然而这个看似不证自明的前提在作为底层劳动者的「三和大神」身上失效了:不论是签订合同从事正式工作还是一天一换地去做日结,「三和大神」都可以被定义为一个自我去稳定化(self-precarizing)的群体,他们主动选择了不稳定的工作与生活方式。

「三和大神」不是唯一一个自我去稳定化的案例。人类学家Kathleen Millar在巴西研究时发现(Millar 2014),里约热内卢郊外的拾荒者经常在找到正式的雇佣劳动(wage labor)之后,只能坚持一小段时间就会回到拾荒生活。原因是他们不想适应那种「朝九晚五」的僵硬工作时间制度。灵活的回收垃圾的时间节奏允许他们可以在缺钱的时候连续工作很多个小时不停,也可以在想休息的时候得到休息。更重要的是,这种灵活的工作与生活对于他们有极其重要的社会意义:他们可以花更多的时间照顾和陪伴家人,与邻居社交娱乐。这些才是他们生活的重心,而不是稳定的工作。

另一个案例有所不同:方怡洁在对沿海地区中国工厂里新生代农民工的研究(Fang 2018)中发现:不同于上一辈经历过集体经济时期的中年工人,年轻一代的工人——主要是从农村迁徙到城市里的农民——并不把不稳定的工作当成危险。相反,他们把认为不稳定的工作状态是一种解放:一方面是来到沿海地区打工意味着挣脱了农村封闭的社会环境,能够来到城市里见世面。另一方面在于,在他们看来进城打工只是手段,是通往更美好明天的中转站:如果其他的工作和机会能够拓展他们的关系网络或者带来更优渥的薪资,那这些年轻人会毫不犹豫的离开现在的岗位。因此对于这些有着白手起家的致富梦想、随时准备离职的青年农民工来说,长时间的稳定雇佣合同是一种束缚而不是保障,短期临时工才更符合他们的期待。基于此,方提出:如果要在中国的具体脉络下讨论不稳定,我们不仅要考察特定群体的客观状况,同时也不应忽视他们的主观认知。以这群处于不稳定工作中年轻的农民工为例:他们在客观意义上是不稳定的无产者(precariat),但在主体认知层面又不认为自己是不稳定的。而为了对抗不稳定所带来的风险,关系网络是他们最重要的抵抗机制。这不单单指农民工在城市里新获得的社会资本,也包括与故乡的联结,即家人和同乡。关系是情感的,也是算计的;是灵活自由的,也是任意武断的。它不仅能在他们追求欲望的过程中为他们提供帮助,也能在他们困顿落魄的时候庇护他们。(Fang 2018)

比较上述两个案例的话,我们能发现两点重要的相同之处:第一,不论是里约市郊的拾荒者,还是频繁换工作的农民工,他们都拥有一个发挥着正向作用的社会关系网络,尤其是在困难落魄的时候能给予他们帮助支持。更重要的是,对他们来说,未来仍然有意义和希望。拾荒者们会期待和自己的亲人、小孩和邻居一同享受珍贵的时光。年轻的第二代农民工相信自己能赚到比父辈更多的钱,改善家人的生活,甚至闯出一番事业自己当老板。正是「正向的社会关系网络」和「对美好未来的期盼」这两点,令他们在面对生活中那些被限定的选择时,相对主动地靠向不稳定的工作与生活状态,而这两方面可以说是不可分割且互为因果的。

接下来,如果我们把这两个案例与三和大神们对比,会发现「正向的社会关系网络」和「对美好未来的期盼」这两个互相关联的因素在「三和大神」这一群体中却有着相反的表现:

首先,社会关系网络绝不是一个永远发挥着正向作用的机制,很多时候「关系」带来的是负担和风险:故乡可能是生命的中心和温情的避风港,却也可能互相攀比的竞技场。而作为经济生活中的失败者的三和大神——尤其是作为一个一事无成的男性——回到故乡面对邻居和亲人往往意味着将会在自尊上受到打击。即便家人没有表达失望,邻居也无恶意,三和大神也要忍受自己对自己的厌恶和鄙视。因为家庭和乡村社群不仅仅是一个提供支持的社会关系网络,对个人来说更意味着责任:一个人需要去完成家庭与社群赋予他的角色期待,对农村女性来说通常是婚姻和生育,而男性则是传宗接代和养家糊口。无法达成期待的人或多或少地会被自己和他人认为是失败的 。就像捷哥说起自己为什么不回家:「我在村里面丢人丢大发了。我那些从小一起长大的朋友,孩子都有了,我现在啥都没有,我也不好意思回去,回去跟人家没聊的了,人家都是聊老婆孩子,孩子以后上什么学校。我还能聊我在三和的日子啊?」。正因如此,三和大神会刻意与家乡保持距离,哪怕遭受困难挫折也很少向家人和老朋友寻求帮助,如此一来他们的处境可能愈发恶化。每年冬天农历春节都是打工农民返乡过节团圆的日子,但这个时候三和的日租房里仍住着很多人,他们可能是没钱回家,也可能是不想回家,我无法辨认这其中不能和不想的区别,或许他们自己也分不清。

相类似地,除了友谊和帮助以外,离开故乡在都市新拓展的社会关系网络也可能带来预期之外的风险和打击。最明显的例子就是传销,从袁长庚的研究(2018)来看,传销往往依靠亲密的关系网络来吸引新的加入者,让还在犹豫的新人感受到其组织内部的「兄弟姐妹」一样的情谊,同时也加强了组织的凝聚力。尽管这些的感情不一定完全是虚伪的,但最终往往会对当事人的生活造成灾难性的后果,尤其是那些原本就处于社会底层、缺乏经济和社会资本的人。除此之外,赌博和诈骗也是通过关系网络进行自我增殖和传播的风险性活动。

当三和大神或主动或被动地不再期待从社会关系中获得支持,他们同时也对未来丧失了希望和动力:「不知道自己是为了要什么。人家或者是为了老婆孩子,我啥都没有,为了啥?」捷哥如是说。这里产生了一个亟待分析的矛盾:既然从分类和特征上来看,三和大神与方怡洁的研究(Fang 2018)中那群年轻的、频繁更换工作的农民工几乎是同一群体,为什么后者却对未来充满着希望?

06.

自由:或者慢死亡

我认为解答的关键在于时间性。方的资料基于2007~08年的田野调查,而正如她在结论中所总结的:对不稳定的主观认知很大程度上受到代际与生命历程的影响(Fang 2018: 285)。文章中提到,她在深圳进行田野的厂里,工人的平均年龄只有20岁,其中3/4未婚。而10年前,很多现在所谓的「三和大神」也是那个年纪,刚离开家乡不久的他们还对未来有着美好期望,23岁的捷哥那时心里想的是「混出个人样」。方怡洁(2016)在另一篇文章中,仔细地描绘了在中国市场化的进程中,「青春」的论述如何刺激了青年农民工离开故土的欲望,是他们想走进陌生的城市,想去见识更广阔的的世界,也想去追求更大的成就;另一方面,「青春梦」的过渡性特征成为了一种社会机制,「模糊了一整代农村青年在当代中国所经验到的动荡不安与流动模糊的社会现实,也让国家社会回避掉中国当前的发展政策对于新生代青年农民工的忽视与结构性歧视。」(方怡潔 2016: 134)

如今10年时间过去,深圳市新房均价从2008年的12794元/平方米涨到2017年的54445元/平方米 ,最低工资从每月1000元 涨到2130元 ,占房价的比例却从7.84%下降到3.91%。之所以选取最低工资标准作为比较对象,是因为根据人力资源公司贴出的招聘通知,一般制造业招收大量的普通正式工人,合同底薪很多都是以最低的工资和加班标准给付薪酬。换言之,劳动法规规定的最低工资标准虽然是最基本的劳动报酬,但其实很多在厂里签订正式劳动合同的农民工拿到的实际工资就真的只有这个水平。他们日复一日、年复一年在工厂进行着重复性劳动,最低标准的工资只能满足基本生活再生产开销,为了存下更多钱只能延长工作时间,每天的12个小时都用来工作,一周只有一天休息,几乎没有属于自己的空闲时间。「就每天流水线上那点活,每天干啊干,看到都想哭了」。或许这样「稳定而又正式」的工作和生活一年两年不算什么,三年五年也可以忍受,可当他们将属于自己20岁到30岁的绝大部分黄金时间都投入其中之后,被贩卖掉的青春时光却不能给生活带来质的改变:房价增长的速度远远高于工资增长的速度,这意味着他们永远无法留在这个自己奉献了青春、撒下了血汗的城市。成家也成了一个难以企及的目标——计划生育政策导致的人口性别比例失衡,持续推高着农村男性娶妻的彩礼成本(Jiang and Sánchez-Barricarte 2012)。回到家乡或者到其他城市用攒下的钱做生意也不见得一个有多好的选项,失败的例子并不少见(Pun and Lu 2010b)。

当一些只剩下一半青春的农民工或隐约或清楚地意识到自己大概永远也无法走完「成功之前的奋斗青春」仪式进入下一阶段以后,干脆不再盼望着脱离这看不到尽头的阈限状态(liminality):梦碎的他们逃出了工厂,放弃掉看似正式而稳定的工作和生活,换回了自由。然而,工厂之外的自由虽然给了他们更多空闲时间,代价却是收入的锐减。一份日结的报酬一般是100元,10个小时以上或累一点的工作可能会涨到120甚至150元,8小时以下的或轻松一点的就只有80块。而且往往这些工作都需要提前集合,在路上花费的时间也都要1、2两个小时。算下来时薪远低于深圳2017年对于非全日制就业劳动者小时最低工资标准的19.5元/小时(2020年涨到20.3元/小时),因为上游的劳务公司或工头会从中抽取人头费。从大劳务公司到小的,从小劳务公司再到工头,每多一层的分包,用人单位或企业原本支付的工资就剩下的越少。「为了自由的感觉,哪怕遭受更严酷的剥削也在所不惜」(Shah 2006 转引自Fang 2018)。这句话既适用于刚刚决定离开家乡的农民工,更适用于现在逃离了稳定的三和大神们。不同的是,前者是去主动选择一个看起来有美好可能性的未来,后者只是从众多没有未来的道路中选择最为轻松的一条。

一个初冬的清晨,我在海信东边遇到一群穿着联想工服的男工人。那时还不到6点钟,但是为了避开早高峰不至于迟到,他们必须要这个时间集合等待接他们去上工的班车。我和其中一位聊了起来,他高高瘦瘦的,年级只有23岁。他告诉我因为上下班都要花很多时间在路上,每天基本上回到龙华这边的宿舍就要准备睡觉了。当我感叹这样的生活实在太辛苦,他用理所当然地语气回复我:「但是赚得更多啊」。说罢,他把目光转向远方,那是班车将会驶来的方向。我从他的眼中看不到疲惫,看到的是对未来的渴望,还有去实现它的决心。我想,当初拖着行李离开家乡的时候,捷哥和小八的眼睛里或许也曾闪耀过同样的光彩。

在深圳进行田野的那两个冬天(2017、2018)里,我每年都能听到有三和大神被冻死的流言,没人知道死者的姓名,真假难辨的小道消息夹杂着担架和救护车的图片,在网络社区与聊天群组里被传播着。我难以证实这类消息,媒体上也找不到相关报道。从另一个角度看,事情的关键不在于是否真的有人死亡,而是发生在这个群体中的死亡被认为是正常的,哪怕是他们自己也是这样认为的:未来一片虚无,一眼就能望到死亡的归宿。不同于2010年富士康工人跳楼事件中那种激烈的自我终结生命的方式,这种死亡是平淡缓慢的、更具象征意味的——真相如何、具体死掉的又是谁,似乎没人在乎。

美国学者Lauren Berlant (2007)使用慢死亡(Slow Death)这一术语来概括一种结构性的对人的消耗,而令他们境况恶化的条件往往就是定义他们经验以及历史存在的条件。这里的死亡强调的不是社会大众经常被呈现的,也更熟悉、更感兴趣的那种危机与灾难状况,那样的灾难与危机修辞尽管可能更容易成为情感的符号并带来同情、关注与改变,但却掩饰了更关键的要素。慢性死亡的结构性动力来源于一群特定人口的身份(membership),不是指排除和对立的状态,而是陈腐平庸(banality)。Berlant的观点对于思考中国农民工,尤其是三和大神的处境很有启发:虽然他们的确因为城乡户籍制度而遭受不公待遇,但仅仅从户籍(排除和对立)去理解是不够的,还需要特别讨论加诸其上的「素质」论述(Anagnost 2004)。他们正因为被指认为「低素质」的人口,才获得了陈腐平庸的身份(banality membership),从而彻底陷入到慢死亡的生命境况中。而若是站在官方角度、从对中国经济的发展效用来看,三和大神又是这批平庸陈腐的「低素质」人口中堪称最平庸陈腐的一群人——他们既不愿意勤勤恳恳地出卖劳动力,又没有经济能力成为高端的消费主体(尽管从事的日结工作的大神,实际上是大城市多彩缤纷的都市活动必不可少的劳动力,灵活又驯顺,雇主还无须承担他们的劳动之外的再生产成本),为了换来100元的现金甚至连作为国民身份的法定证件都会考虑出卖。卖掉身份证一度曾是硬核三和大神的标准门槛,以至于官方在整治的过程中挂起了「卖出一张身份证,买入一条不归途」的标语。除此之外,官方还贴了不少其他规劝他们「回归正轨」的宣传标语,如:「给自己一个稳定工作,换社会一个有为青年」、「直面生活的不易,找回担当的勇气」。这其中当属「修车大水,不是你想要的生活」这一横幅最特别。「修车」是网络用语,原本是对女性性骚扰的用词,后来引申到和女性发生性关系,有将女性物化为汽车的意思,是一个极度冒犯性的用语。在三和的语境下,也有花钱和女性性工作者进行性交易满足性欲的意思。「大水」则代称三和地区便利店贩卖的清蓝牌瓶装水的其中一种包装,2公升的容量只卖2元钱,被认为是三和大神穷困潦倒时最实惠的日常水分摄取来源。官方的宣传语希望借由否定三和大神的生活状态,从而激发他们的动力(或许还有廉耻心),重新回到主流社会认可的那种「稳定」的生活方式。这种宣传的效果我还没发现,不过有一次我注意到小八在steam平台的昵称不知道什么时候被他改成了「修车大水,就是我想要的生活」。

【参考文献】 Anagnost, Ann. 2004. ‘The corporeal politics of quality (suzhi)’, Public culture, 16: 189-208. Bach, Jonathan. 2010. ‘“They come in peasants and leave citizens”: urban villages and the making of Shenzhen, China’, Cultural Anthropology, 25: 421-58. Berlant, Lauren. 2007. ‘Slow death (sovereignty, obesity, lateral agency)’, Critical Inquiry, 33: 754-80. Chan, Jenny. 2013. ‘A suicide survivor: the life of a Chinese worker’, New Technology, Work and Employment, 28: 84-99. ———. 2019. ‘Jasic workers fight for union rights’, New politics. Fang, I-Chieh. 2018. ‘Precarity, Guanxi, and the Informal Economy of Peasant Workers in Contemporary China’, Industrial Labor on the Margins of Capitalism: Precarity, Class, and the Neoliberal Subject, 4: 265-88. Huang, Philip CC. 2013a. ‘China’s informal economy revisited’, Rural China: An International Journal of History and Social Science, 10: 66-82. ———. 2013b. ‘Misleading Chinese legal and statistical categories: labor, individual entities, and private enterprises’, Modern China, 39: 347-79. Jiang, Quanbao, and Jesús J. Sánchez-Barricarte. 2012. ‘Bride price in China: the obstacle to ‘Bare Branches’ seeking marriage’, The History of the Family, 17: 2-15. Lee, Ching Kwan. 2007. Against the law: Labor protests in China’s rustbelt and sunbelt (Univ of California Press). ———. 2008. ‘Rights activism in China’, Contexts, 7: 14-19. ———. 2016. ‘Precarization or empowerment? Reflections on recent labor unrest in China’, The Journal of Asian Studies, 75: 317-33. Lee , Ching Kwan. 2017. ‘Mapping the Contested Terrains of Precarious Labor in China (勾勒中国不稳定劳工的论争图谱)’, Rural China, 14: 155-64. Lee, Ching Kwan, and Yonghong Zhang. 2013. ‘The power of instability: unraveling the microfoundations of bargained authoritarianism in China’, American Journal of Sociology, 118: 1475-508. Lin, Jake. 2019. ‘Precarity, Cognitive (Non-) Resistance and the Conservative Working Class in China’, Journal of Contemporary Asia: 1-18. Millar, Kathleen. 2014. ‘The precarious present: Wageless labor and disrupted life in Rio de Janeiro, Brazil’, Cultural Anthropology, 29: 32-53. NHK. 2018. “三和人材市場~中国・日給1500円の若者たち~.” In. Japan: NHK. Pang, Irene. 2019. ‘The legal construction of precarity: Lessons from the construction sectors in Beijing and Delhi’, Critical Sociology, 45: 549-64. Pun, Ngai, and Huilin Lu. 2010a. ‘A CULTURE OF VIOLENCE: THE LABOR SUBCONTRACTING SYSTEM AND COLLECTIVE ACTION BY CONSTRUCTION WORKERS IN POST-SOCIALIST CHINA’, The China Journal, 64: 143-58. ———. 2010b. ‘Unfinished Proletarianization: Self, Anger, and Class Action among the Second Generation of Peasant-Workers in Present-Day China’, Modern China, 36: 493-519. Shah, Alpa. 2006. ‘The labour of love: Seasonal migration from Jharkhand to the brick kilns of other states in India’, Contributions to Indian Sociology, 40: 91-118. Smith, Chris, and Ngai Pun. 2018. ‘Class and Precarity–an Unhappy Coupling in China’s Working Class Formation’, Work, Employment & Society. Solinger, Dorothy J. 1999. Contesting citizenship in urban China: Peasant migrants, the state, and the logic of the market (Univ of California Press). ———. 2018. Polarized cities: Portraits of rich and poor in urban China (Rowman & Littlefield). Swider, Sarah. 2017. ‘Informal and precarious work: the precariat and China’, Rural China: An International Journal of History and Social Science, 14: 19-41. 陈绪厚, and 李璟. 2017. ‘深圳大力整治“三和大神”乱象:刑拘54人,取缔黑中介’, 澎湃新闻, Accessed 20/08/2019. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1783679. 方怡潔. 2016. ‘市場化的青春: 青春作為中介移民打工的社會機制’, 考古人類學刊: 111-43. 黄宗智. 2013. ‘重新认识中国劳动人民——劳动法规的历史演变与当前的非正规经济’, 开放时代, 5: 56-73. 深圳三和人力资源集团. 2017. ‘三和人力资源集团联合澄清声明’, 简书, Accessed 20/08/2019. https://www.jianshu.com/p/7e7669c5f870. 深圳市三和人力资源集团. 2017. ‘郑重声明 ————驳斥网络文章有关“三和大神”的无稽谣传’, 网易, Accessed 20/08/2019. http://dy.163.com/v2/article/detail/CSM92BIT0518IFIH.html. 杨中依. 2017. ‘在三和玩游戏的人们’, 触乐, Accessed 20/08/2019. http://www.chuapp.com/?c=Article&a=index&id=282974. 袁浔杰, 罗强, and 张子怡. 2017. ‘【特写】脱轨的“三和大神”’, 界面新闻, Accessed 20/08/2019. https://www.jiemian.com/article/1703352.html#pll. 袁长庚. 2018. ‘时代的热症:对传销乱象的延伸思考’, 文化纵横: 124-33. 郑宇钧. 2018. ‘深圳“二线关”兴废史’, 南方周末, Accessed 20/08/2019. http://news.southcn.com/nfzm/content/2018-12/08/content_184391636.htm?COLLCC=2525415839&.

欢迎通过多种方式与我们保持联系。

独立网站:tyingknots.net

微信公众号ID:tying_knots

【倾情推荐】订阅 Newsletter

成为小结的微信好友:tyingknots2020

我们来信、投稿与合作的联系地址是:tyingknots2020@gmail.com

目次(持续更新)

- About us | 一起来结绳吧!

- 进口、洄游与误归:三文鱼的驯养经济与后新冠时代的多物种认识论

- 口罩为何引起热议

- 结绳系疫 | 错过新冠革命:后见之明与民族志知识

- 结绳系疫 | 后疫情时代的后见之明与具体研究

- Corona读书会第23期 | 医疗基建 Medical Infrastructure

- 新冠疫情会长久地改变洗手习惯吗?

- Corona读书会第6期 | 动物、病毒与人类世

- 非男即女?:生物学家有话说

- Graeber | 中文里的格雷伯

- David Graeber | 萨林斯悼念格雷伯

- David Graeber | 论飞行汽车和利润下降

- Graeber+Piketty | 劫富:关于资本,债务和未来的交流

- David Graeber | 傻屌:解开“领带悖论”

- David Graeber | 过于关怀是工人阶级的诅咒

- Graeber | 互助也是一种激进:恢复“冲突与和平之真正比例”

- 国际聋人周的礼物:一份人类学书单

- 「修车大水,就是我想要的生活」——自我去稳定化(self-precaritizing)的「三和大神」

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐