喜愛讀書,喜愛詩,更喜歡哪個? [大家不用困惑,我關注和拍手都是很隨性的,不用一定回拍,也不用一定回關。因為我是把追蹤作為一個個人閲讀器,不定期梳理,隨着自己的關注變化,關注再取關,取關又關注。所以不要困擾,都好,都好,大家一切都好。^_^]

肥遁

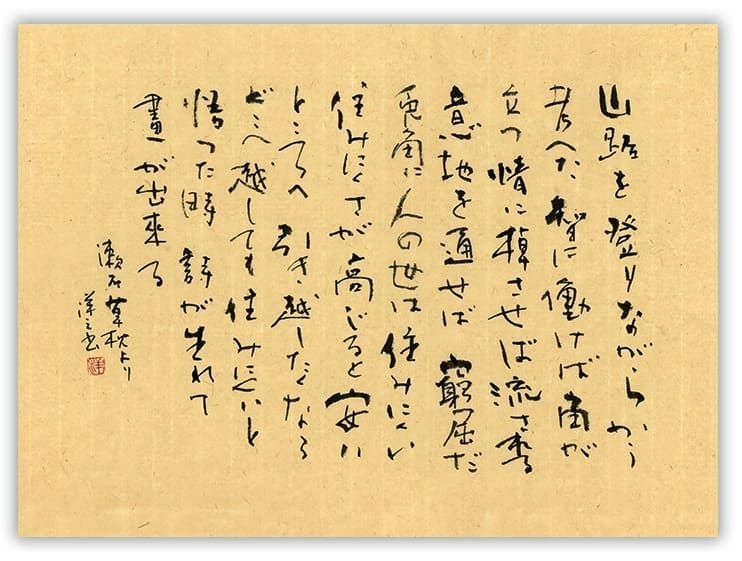

「一邊在山路攀登,一邊這樣思忖。

發揮才智,則鋒芒畢露;憑藉感情,則流於世俗;堅持己見,則多方掣肘。總之,人世難居。」

這是夏目漱石在《草枕》開頭所說的話。

日文原著是這樣的:

雖然我不大懂日文,但總覺得這樣的譯文,有些遺憾。

或許是因為這些轉譯而來的話,就足以傳遞異域作者的一番心意吧,所以,當我的心中有意為此加上修飾的時候,便會覺得這翻譯,顯得過於簡單。

翻譯原本就是遺憾的藝術。

人生也是如此。

「人世難居而又不可遷離,那就只好于此難居之處儘量求得寬舒,以便使短暫的生命在短暫的時光里過得順暢些。」(《草枕》)

有此感覺的人,往往不必多談什麽,只要一個眼神,就足夠明白彼此所要面對的處境。

這大概就是人們需要香菸,需要啤酒,需要一處音樂密集,遮蔽所有羞臊所在的原因。

村上春樹生活伊始,同樣不得不在一處酒吧里謀生,這不是他所能決定的,但又不得不如此。正如後來所說,這種與人打交道的生活並不是其真心喜歡的,但既然是為了生活,則一切的適應,都將順理成章。

當然,如今的他早已不再為此煩惱,更不會因為過去的生活,有什麽埋怨。事實上,我讀他的散文和訪談,好像也并沒有什麽太多抱怨。畢竟生活不是總停留在一處,而不向前,只要我們還活着,生活就是在變化的。誰能用今天來確定今天,然後就此自怨自艾,再不想着未來的可能呢?

有人做了一部私人化的「五月天」樂隊的紀録片,講述他們幾個人是怎麽喜歡音樂,而又在家庭、學業和自己愛好之間,不停拉扯,最終才在第一張唱片發行成功後,獲得解脫。其實,看這部片子,我個人并未覺得有多勵志,或者被激動得熱血飛揚。因為從未來的成功,去回顧過去的種種失敗,往往很容易接受那些灰暗,因為理想的光不僅沒有熄滅,反而照回了現實。就像一座破爛古老的舊屋,一切佈滿灰塵,卻在清晨陽光透入窗戶的時候,讓一切都顯得清楚而瑰麗。但這是因為光存在過,而不是舊有的一切發生了什麽改變。

臺灣的樂隊和其他地方的樂隊是一樣的,生活在地下,或是掙扎在堅持和失敗的路上,永遠都是樂隊的主流。

存在,在這種時候,往往是一種偶然,而不是必然;所以,說到成功,也是如此。

這就是人間的真實。

能夠永遠堅持理想的人,當然值得重視,但只憑着「理想」二字,就想爭取什麽,這總是讓人覺得過于輕飄。

「我每當看到火車猛烈地、不分彼此地把所有的人像貨物一般載着奔跑,再把封閉在客車裏的個人同毫不顧忌個人的個性的鐵車加以比較,就覺得危險,危險。一不留意就要發生危險!現在的文明,時時處處都充滿這樣的危險。頂着黑暗貿然前進的火車便是這種危險的一個標本。」(《草枕》)

我看完了書,聽完了歌,往往都要有一種恍然的感覺。也許是因為閲讀陪伴得足夠久的緣故,一旦忽然放下,自然有一種不知何處可去,卻又不知道這已分開的,到底發生了什麽?

自然一本書看下去,就一定有結束的時候,但明明預料到的事情,卻不一定意味着我們懂得怎麽處理,如何應對,乃至到底該用什麽姿態去接受。

命運本身並不顧及每個人的身體強不強壯,也不會在意那些靈魂上的各種微小差異,果然是一輛比喻中的鐵車,只憑藉着蠻力,就把所有同與不同壓縮到一處,然後只管轟隆隆地開去。

事實上,它有任何方向嗎?還是它有什麽目的?

仔細想來,這竟是一種莫須有的回應。

與生活糾纏者,便感受惡意;與生活背離者,則感受淒涼;能夠與生活還手,且戰且走的,也往往遍體鱗傷,僥倖逃免。

這原本就是一場非我所願,卻必被捲入的戰鬥。

記得從前有位僧人,本是某寺的方丈。一天,一隻狐狸忽然來到寺廟,眾人要趕走它,方丈卻允許這狐狸留在寺中。某日,眾人焦急上殿,狐狸卻不知犯了什麽癡,偏偏不肯離開。方丈一時忙慌,用棍子趕它,卻失手打死了狐狸。

從此,方丈便在懊悔中看到有一狐狸出沒在自己身邊,但其他弟子,卻什麽也看不到。

這樣恐懼悔恨的日子過了三年,終於有一天,方丈不再反抗,只是唸佛,并把一切遭受的恐懼,當作自己本應經受的事情。

他坐在院中樹下,聽到一片一片葉子落下,有的敲打他的頭,有的敲打他的膝蓋,每一片都仿彿是那過去的後悔,今日的痛苦。

這樣的日子過去很久,終於有一天,他不再有什麽恐懼了。

但他也沒有因為多了什麽神通,他只是又回到了原本的生活之中,後來也只是很平常的死去。

人世确然難以居住。

但我們本就生活于其中,便不得不給予其意義。

我們終不能因為喪失了意義,便喪失了自我,而這也讓活着變得沒有了存在的可能。

當我們不能活的時候,活着就寄予了全部。

這也是村上因為房租無處可尋,常常陷入缺錢的困窘時,便不會再所謂的意義上,有更多踟躇。

寫小說固然是一種意義,但沒寫小說時,同樣並不缺乏意義。

這或許就是處女作的開頭,充滿着人生自我痕跡的一個緣故吧。

「誠然,難題一個也未得到解決,並且在我傾吐完之後事態怕也依然如故。說到底,寫文章並非自我診療的手段,充其量不過是自我療養的一種小小的嘗試。

問題是,直言不諱是件極為困難的事,甚至越是想直言不諱,直率的言語越是遁入黑暗的深處。」(村上春樹《風の歌を聴け》)

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…