喜愛讀書,喜愛詩,更喜歡哪個? [大家不用困惑,我關注和拍手都是很隨性的,不用一定回拍,也不用一定回關。因為我是把追蹤作為一個個人閲讀器,不定期梳理,隨着自己的關注變化,關注再取關,取關又關注。所以不要困擾,都好,都好,大家一切都好。^_^]

歲華正似阮孚屐

(一)

這段故事出自東晉。祖約和阮孚兩個人,各有所好。一個喜歡積存錢幣,一個喜歡整理木屐,都癡迷得不行。人們對此雖然都知道,但也不能分出誰高誰低,誰好誰壞。注意啊,當時人並不認為積存錢財是什麽葛朗台,這只是從「愛好」角度去觀察兩個人。

有一天,一人去看望祖約,他正在數錢,忽然聽說有人進來,慌慌忙忙,手足無措地收拾這些錢幣,卻沒辦法一下子收進竹鄉子里,只好掩耳盜鈴一般用身子擋住,看起來既可笑,又令人尷尬不已。

而去看望阮孚的人,走進去卻只見他自自然然,不慌不忙,並不因為來客而改變日常的從容,還吹着火,融着蠟,打算給木屐做個保養。

他說:未知一生當着幾兩屐。

來客所見的阮孚,神色間,悠閒自在,順應生命,仿彿在時間長河旁自得其樂。

記録的人說從此以後,兩個人便分出了高下。不是因為一個人看起來貪財,一個人則用心于無用。而在於那種得失之間的把握,忘懷于世間,寄心在高遠。

(二)

後來,蘇東坡在《次韻答舒教授觀余所藏墨》中便用到這個典故:

異時長笑王會稽,野鶩膻腥汙刀几。暮年卻得庾安西,自厭家雞題六紙。

二子風流冠當代,顧與兒童爭慍喜。秦王十八已龍飛,嗜好晚將蛇蚓比。

我生百事不掛眼,時人謬說雲工此。世間有癖念誰無,傾身障簏尤堪鄙。

人生當著幾兩屐,定心肯為微物起。此墨足支三十年,但恐風霜侵髮齒。

非人磨墨墨磨人,瓶應未罄罍先恥。逝將振衣歸故國,數畝荒園自鋤理。

作書寄君君莫笑,但覓來禽與青李。一螺點漆便有餘,萬竈燒松何處使。

君不見永寧第中搗龍麝,列屋閑居清且美。

倒暈連眉秀嶺浮,雙鴉畫鬢香雲委。時聞五斛賜蛾綠,不惜千金求獺髓。

聞君此詩當大笑,寒窗冷硯冰生水。

我之前雖然不知,但知道了也不覺得奇怪,反而認為這其實是一種必然。

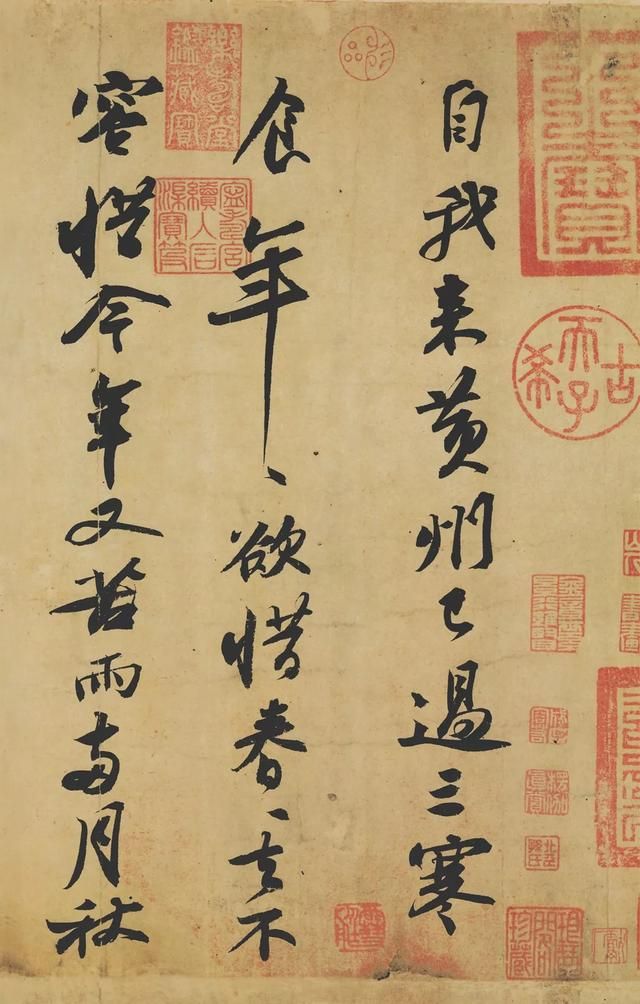

大凡多歷艱難的人,都會有這樣的感嘆,並非其人天資超凡,才有這樣的眼光。東坡先生寫寒食帖,後人稱之為天下第三行書,看過的人,大概都對那長長的「竪」印象深刻。

人生到此,生生死死,這首詩仿彿久驚暫安的一聲長噓。

自我來黃州。已過三寒食。年年欲惜春。春去不容惜。

今年又苦雨。兩月秋蕭瑟。臥聞海棠花。泥污燕支雪。

闇中偷負去。夜半真有力。何殊病少年。病起頭已白。

春江欲入戶。雨勢來不已。小屋如漁舟。濛濛水雲裡。

空庖煮寒菜。破竈燒濕葦。那知是寒食。但見烏銜帋。

君門深九重。墳墓在万里。也擬哭塗窮。死灰吹不起。

人們都說周作人寫文章只是抄寫古人,自己的便多是簡散枯淡,他的集子也有一部命名為《夜讀抄》,而在《苦竹雜記》中還發了一段議論:

不佞只能寫雜文,又大半抄書,則是文抄公也,二者相去豈不已遠哉。但是不佞之抄卻亦不易,夫天下之書多矣,不能一一抄之,則自然只能選取其一二,又從而錄取其一二而已,此乃甚難事也。

而其所用心又在於下面這段話:

唯凡奉行文藝政策以文學作政治的手段,無論新派舊派,都是一類,則于我為隔教,其所說無論是揚是抑,不佞皆不介意焉。

只是可以嘆息的,或許也在於此。

正如阮孚之神情閒雅,卻不是唯一之故事,其人其名,都在那個時代格格不入。這又是《世說新語》所描繪的那個時代,不得不如此,卻又無可奈何的事實。正如在飢餓的人面前吃東西,無論你自己餓不餓,苦不苦,總是讓人心裏有根刺。

(三)

典故、成語,乃至一個寫在書中的歷史名人,總是給我們一個側面。正如紀傳體的史書,往往會在正傳中,有意詳略增減,而又告訴你他的這段故事,在另一個人的傳記之中。我們看《世說新語》很容易發古人之幽情,但歷史總不會給誰留下那麽單一的人生。

人生想要得到一點美好的餘暇,原本就是格外困難。

這確實讓人無奈。為了清閒,便需要更加堅強。

記得年少時做工,曾經遇到了一次格外繁忙緊急的活兒,可以說是耐着性子熬下來的。在那熬磨的時間中,度日如年,焦心似焚,最大的渴望就是閒下來一定到某地去好好玩上一場。可待到慶功酒喝完,酩酊大醉,躺倒在工房中,只覺得天昏地轉,再也不想起來。什麽玩不玩,都不如睡上一覺更合意。

這樣的日子過了三天,便被主管揪起來,幾個人去了某地。

野外爐火,人聲遠近。而這個時候,就像下了沙場的士兵,遙遙看去,平沙如雪,山色染墨。我身邊的人說話,似乎聽得到,但好半天也不知道他們說什麽。只記得主管又問了句:下次有這樣的,還接不接?

我怎麽回答,忘記了;其他人的回答,我是記得的。

似乎每個人都很滿意這次的報酬,於是就不在意那剛剛過去的暴風狂雨,說:

好,好啊,接!

這段日子過去不久,我就離開了。

如今想來,還是很不捨這些同事。人生多艱,誰能輕易得到一點讓人投入其中,而又可以神閒氣淡的美好呢?像阮孚那般,全身心投入到手中的一隻木屐,這是關於他自我的映射。在那些翻翻繞繞,世事陰晴莫測之中,天崩地裂,唯有一種不得不承受,而又需要脫離其中的情緒,渴望掙出頭來,呼吸一口自在自由的空氣。

也許這便是藝術。也就是抄書可以得來的那種無所求無所助。人生是能穿幾雙鞋子呢?生年不滿百,常懷千歲憂。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…