千辛万险终于开了公众号@吃猪翻译 即使是猪也有学习的权力 全是个人翻译 基于创作共同协议(BY-NC)

大生意,卖虾:后毛中国的市场想象

Jane DeBevoise

最近几十年来,批评家们已经发表了不少否定市场和艺术关系的文章。70年代专业评论在《艺术论坛》上写过金钱降级艺术的影响。80年代,罗伯特-休斯(《新的冲击》的作者和《蒙娜丽莎的诅咒》的导演)拿市场对艺术的恶劣影响来类比过度挖矿对自然的坏处。之后,是哈尔-福斯特(Hal Foster)贬低一些市场上最炙手可热的艺术明星——村上隆、达米安-赫斯特(Damien Hirst)和杰夫-昆斯(Jeff Koons)的作品——宣称他们的波普作品缺乏张力、批判性距离和讽刺性,提供的只是 "欣喜若狂的喜悦、疲惫不堪的绝望,或者是包含前面两者的狂躁抑郁的鸡尾酒"。而沃尔特-罗宾逊也曾谈到,市场有能力充当一种死灵法师的角色,使中世纪中期的抽象绘画风格重新复活,以达到像房地产一样翻转画布的目的——他称之为 "僵尸形式主义 "的现象。

对市场降级艺术的影响进行道德攻击并不是美国的批评家所独有的。文革结束后不久,当没几个人会考虑中国存不存在艺术市场的时候,全国知名的艺术报刊已经经常出现措辞平淡的对商业主义的攻击了。早在1979年,中国美术家协会主席江丰就曾撰文,担心水墨画家为了追求物质利益而制造劣质作品。【《美术》12(1979):10-11】。1983年,保守的批评家海源写道:"由于有机会获得高额的利润空间,许多从事油画或其他媒介创作的画家都转而从事水墨画创作"。但更糟糕的是,为了使自己的收益最大化,这些艺术家 "试图通过像行走的复印机一样来提高自己的生产力"【《美学》no. 1 (1983): 42. 海源可能是笔名,可能是钱海源的简称】。90年代,实验油画的支持者也受到了抨击。据报道,前卫艺术评论家栗宪庭在参观了1992年广州双年展后,被商业主义的潜在危险所震慑,以至于流泪【编者:《中国美术家》。王林(香港艺术潮流杂志社,1997),92-93】。还有一些参观者为商业化的污染感伤不安,用除菌喷雾喷洒展览大厅去消灭其臭气。几个月后,还有人组织了一场假葬礼,哀悼那些死于屈服在市场交易的致命诱惑下的艺术家。

但对于中国的批评家来说,与西方的不同,当代艺术买家的外国身份更增加了刺痛感。几十年来,这场争辩已经感染上了民族主义,甚至是排外主义。朱其在1999年抱怨西方人不了解中国艺术,并指出艺术家迎合西方人口味不仅会损害他们的人品,还可能损害他们的创作能力。很多80年代的批评家会同意他的观点,来到今天他们仍然会同意。

这些重要的批评家们的担忧固然是有道理的,但反过来说也是可能的:在80年代的中国,经济的自由化和市场的引入将艺术家从国家的束缚中解放出来,并创造了一个新的空间,初生而又真实,不稳定而又有保护作用,在这个空间里,出现了极具想象力和力量的艺术实验。吴山专是认识到市场的潜力和陷阱的艺术家之一,他的早期作品是我将要试图描述的过程的最好的证明。

1 大生意

从1949年毛泽东宣布中华人民共和国成立到1979年邓小平和他的政府盟友赶走极左的 "四人帮 "并开始改革经济,这三十年间,中国艺术的主要和唯一的支持和控制体系是国家。艺术家不仅在国家控制的学校里接受教育和就业,而且他们住在国有的房屋里,在国有的工作室里用国有的艺术用品创作作品,然后在国家控制的场所举办的国家组织的展览上展出。如果幸运的话,他们的作品可能会获得国家组织的奖项,并在国家控制的媒体上发表。

但从1970年代末开始,中国开始了一系列影响深远的经济改革。从农业部门开始,这些改革的目的是为了重振停滞不前的经济,其特点是市场的出现,从农村开始,不久之后到城镇,农民和村民都以供求关系而非国家政策决定的价格出售农产品和手工制品。到1980年代中期,这些经济指令已扩大到包括一些大型国有企业,从媒体公司到制造商,鼓励他们负责自己的财务,鼓励赚钱。

负责文化项目的国家机构也纷纷效仿,先是举办水墨画展,后来又为送往日本和西方的油画举办展览,以发展外交关系和创造商机。为了积累外汇,向逐渐增加的游客出售画作的商店在中国各地大量涌现。甚至连国家美术馆也扩大了其零售,租用画廊空间,举办销售展览,比如1986年至1989年由中国政府和日本房地产开发商合作的北京国际艺术宫举办的系列展览。由中国美术家协会的理事刘洵领头,艺术宫在国家美术馆举办了十五次销售展览,直到1991年在王府井皇冠假日酒店建立自己的画廊。创收的压力变得如此之大,国家美术馆开始以几乎前所未有的频率轮流举办展览。到1988年,国家美术馆每年举办两百场展览,其中95%的展览持续不到两周,许多展览只开放几天。【《中国美术年刊,1949-1989》] 。南宁:广西美术学院出版社,1993,1058-68】。这一时期最短的展览只持续了两天【见同上,1068】。博物馆开始变成一个商业画廊,这些短期展览中展出的作品中,水墨画所占比例最大。水墨画是当时最具商业价值的艺术形式,尽管少数油画作品被炒到六七位数的价格,但水墨画至今仍占中国国内艺术市场的最大部分。

这种对水墨偏爱的例外是"裸体油画展",这是国家美术馆历史上最受欢迎、最赚钱的展览之一,从1988年12月22日到1989年1月8日,仅仅进行了18天。"裸体艺术展",理查德-克劳斯在《中国的党与艺术》一书中写道,"在开幕前就引起了轰动。早在6月,就有47家中国报纸和7家外国新闻机构刊登了关于即将到来的展览的报道。这个空前的展览在十八天内吸引了大约25万名参观者"。"利用其巨大的人气,门票费用增加了十倍,从通常的两毛钱增加到两元钱,图文并茂的目录也以当时四十五元的高价出售(并销售一空)。

但是,除了那些饥渴的博物馆领导和具有明显商业目标的组织,实验主义的先行者也看到了国家和市场之间新出现的空间所蕴含的可能性。1985年,经过三年的努力,罗伯特-劳森伯格成功地从文化部下属的中国国际展览机构那里获得了国家美术馆的画廊空间,制作了一期劳森伯格海外文化交流展。高名潞,这位中国前卫艺术不屈不挠的倡导者,是据称前来观看劳森伯格展览的30万人之一。为了在1989年举办现在臭名昭著的 "中国/前卫展",他在向包括一位名叫宋炜的快餐企业家在内的几位赞助商筹集资金后,决定自己租用国家美术馆。而正是在这里,中国当代艺术家的市场想象终于走到了舞台中央。

2 卖虾

"那天重要的不是艺术,"艺术家张培力回忆说,"也不是展览本身"——无论怎么看,它 "更像一个农贸市场",而不是一个典型的艺术展览。"每个人都知道他们在创造历史。我们完全投入到自己作为演员的角色中,在这个舞台上,任何人都可能突然成为明星。" 这场盛大的艺术集市的明星之一是吴山专,他从家乡舟山(上海)带来了三十公斤的生虾,来到国家美术馆。在那里,他竖起了一块临时的招牌,在上面写下了以下信息:

尊敬的客户

在全国人民欢度蛇年之际,为了丰富国都人民的精神和物质生活,我从家乡舟山带来了最优质的出口虾(销往国内市场)。展示和销售地点。国家艺术馆。价格:9.5元/斤。购完即止。

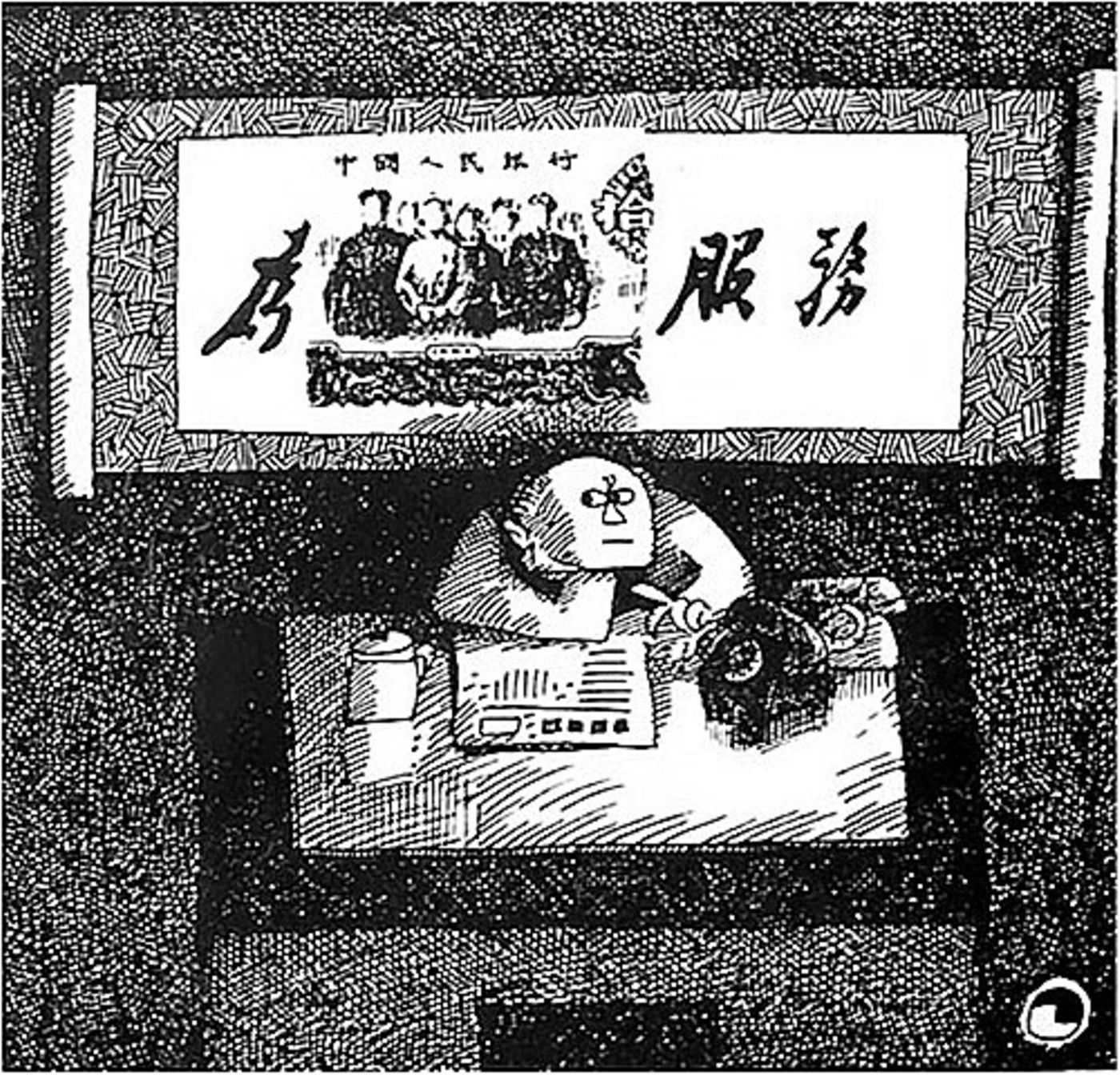

开馆当天,来馆参观的游客纷纷围着吴晓波的临时市场摊位,购买这些冻虾块。生意兴隆,国家博物馆馆长刘开渠是吴的第一批顾客之一。然而,展览才开了半个小时,两名便衣警察就命令吴晓波停下来,把他带走了。不一会儿,艺术家回到展厅,在黑板上写下:"暂时闭馆清点"【《中国美术》第11期(1989年):2.见 Acret 和 Lau 的译文,吴山专,《艺术家著作》/14。】

对于吴山专这种欺骗性的直白表现,人们有多种解读。高名潞写道,吴山专的行为是 "对美术馆和艺术批评家的反叛"。吴山专自己的一些著作也支持这种解释:

在国家[艺术]馆卖虾是反抗评判艺术作品的法院:艺术馆本身。美术馆的权威性让艺术——这只 "无辜的羔羊" ——受到了按照准法律程序进行的审判,也让艺术家成为了需要经受指证的目击者,造成了这样一个好空间的浪费。

卖虾也是对艺术批评家的抗议,因为他们对艺术批评的主导地位,终将导致艺术从无到有的悲剧,让艺术家变成兜售自己生产的 "商品 "的推销员,造成好钱的浪费(指支付给这些理论家的佣金费用)。

对国家控制艺术机构的不满在当时非常普遍,另一位表达不屑的艺术家是黄永砅,他进行了一系列挑衅性的表演,包括在博物馆内展示垃圾和在博物馆外焚烧艺术品。黄永砅将他对艺术机构的攻击延伸到了 "中国/前卫艺术展"上,他计划在国家美术馆外墙的六十处位置系上长达四千米的绳索,以将建筑拉离现场。通过像鲸鱼一样把它困在一张大渔网里,黄试图征服这个庞然大物,把博物馆从它的权威地位上解脱出来,暴露它结构支撑的深度,和它的脆弱性。

耿建翌给 "中国/前卫艺术展" 提交的材料中,有一份是针对官僚主义倾向的参与者的,包括有抱负的前卫艺术组织者。高名潞和他的团队发出的大量看似官方的通知和表格,让耿也派发起了自己伪造的登记表让不知情的来客填写。这些看似官方却毫无用处的表格不仅暴露了组织者急于适应官方协议的心态,也反映了有抱负的艺术家同样急于顺从任何权威以获得认可的冲动。然而,黄永砅看穿了这一诡计,吴山专同样轻描淡写地回应了。而其他许多人则认真地填了耿的表格。

对艺术体制的批判或许是许多中国本土艺术批评家看待前卫艺术作品,尤其是吴的作品的一个共同视角,但其他批评家(通常是外国批评家)则关注其政治和经济背景。例如,诺曼-布赖森(Norman Bryson)在后期写道,他把吴的表演看作是对国家的反叛。"《卖虾》是关于限制的" 揭示了 "在博物馆甚至是大企业的背后, 埋藏着国家的铁腕"。Geremie Barmé 则指出,吴将博物馆与市场混为一谈来揭示国家美术馆将其展厅向 "几乎所有自诩为前卫的同时付得起租金的人开放",与其说是受社会主义教条控制,不如说是受钞票控制。吴的著作——总是很玄乎——也可以支持这种解读:

1989年2月4日上午,美术馆完全成了建馆时的黑市,那里生产的理论可以在二级市场上转卖。

做大生意,你要卖东西但不能直接出去卖:你想买东西但不能直接出去买。中间总有个人拿着个黑色的公文包,控制着我们的造谣的传统。

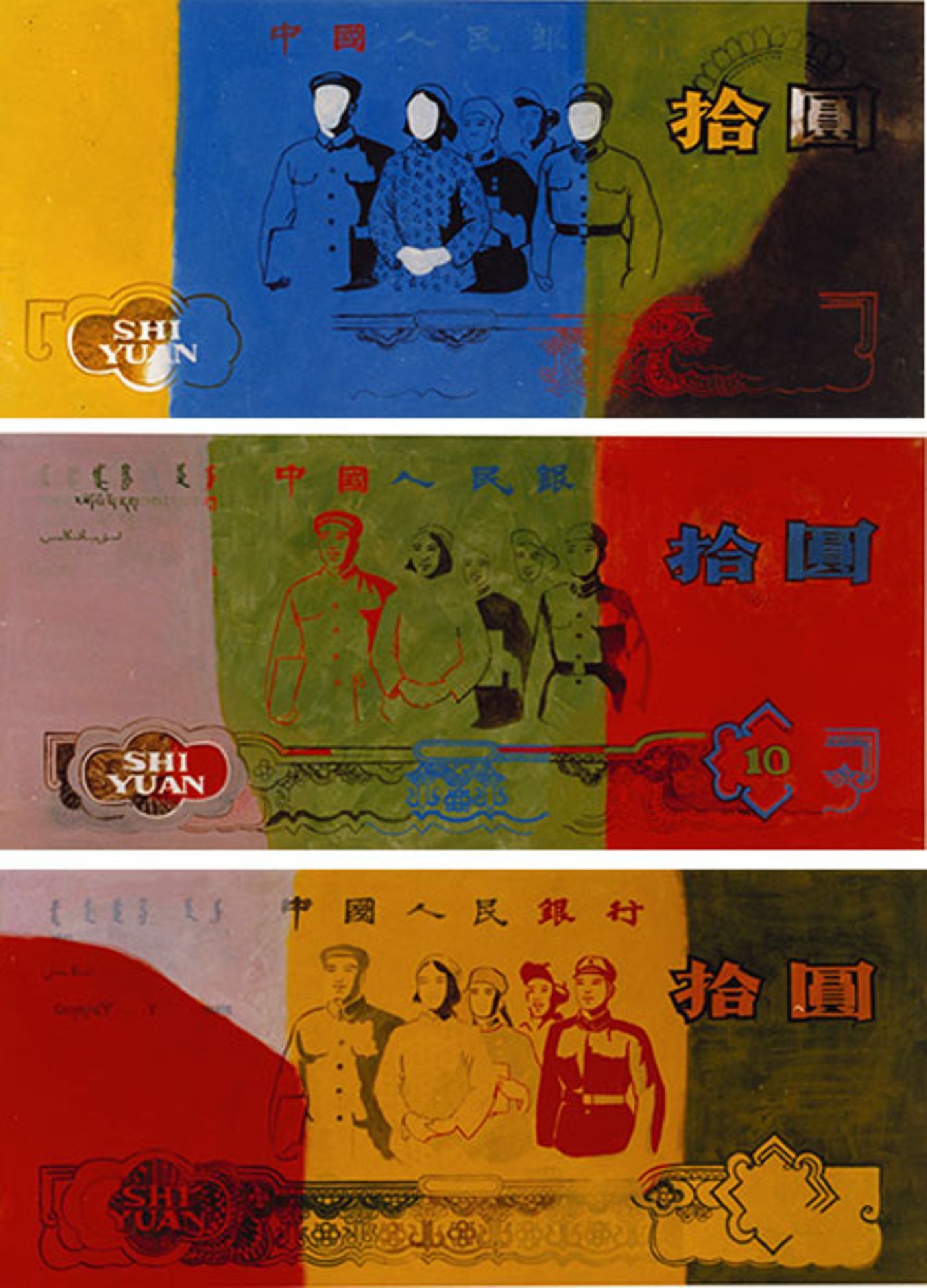

吴会极力抵抗自己的评论变得过于言之有物。他更像是一个哲学家,而不是政治经济学家,他很可能不想自己的言论被关联到当下某个具体事件或者历史时刻上。虽然如此,吴把艺术系统的生态与大企业画上等号还是很有先见之明的。早在1987年,吴就认定中国大众,包括艺术家所在的知识阶层,接受了商业作为他们新生活方式的组成部分。而在1988年,在一次重要的世界艺术会议上,他宣称:"虽然一些中国知识分子试图摆脱这种商业主义,但大生意已经成为所有中国公民的事。" 上海艺术家余友涵一定也注意到了类似的倾向,他也在1988年画了一组波普风格的人民币。

和他同时代的许多人一样,吴的作品也是关于揭露边界和打破禁忌的,而什么才是“生意”的确切构成则提供了一个诱人的概念探究的新领域。吴和他的亲近的家庭成员长期以来一直以这样或那样的形式参与企业生意。吴的父亲是一个业余的发明家,他不断地想出新的方法来尝试赚钱。吴也曾在他的家乡舟山卖鱼,尝试自己做生意。他解释说:"上世纪80年代是中间商的时代,我就卖鱼。" 事实上,《卖虾》的灵感来自于中间人的概念——中间人是谈判、调停和促进交换的经纪人,而中间人的灵活性和实用主义为直到最近还完全是中央计划经济的沉闷束缚提供了一个令人耳目一新的选择。吴回忆说,当时人们什么都卖,从虾和鱼到锅和钢琴,所以他开始以这种方式思考艺术,尽管当时的艺术并不是这样的。虽然吴的行为表演涉及到 "以艺术的名义卖虾",但正如他后来在《格言》中所写的那样,他行为表演的目的完全就是以艺术的名义赚钱。“他是一个欠了广大卖虾人的债的艺术家”。吴还记得,如果没有被警察拦住,他就能赚到200元。但因为虾被毁了,没有赚成。吴 "以艺术之名的生意" 以失败告终,最后他只能向朋友借钱才能买到回家的火车票。

3 购买就是创造

在当代关于市场和国家的争论中,吴是艺术和商业的中间人。通过利用它们的交集并将其作为作品的中心,他建立了一个特殊的 "艺术领域",正如诺曼-布赖森所写的,那个地方国家和资本主义市场的规则都不完全适用。"那是一个灰色收入的时代,"吴说。虽然在80年代早期,所有人的工资都大同小异,但到了中期,赚取 "灰色" 收入的能力变得越来越重要,吴最终称这是天安门事件发生的原因之一。"当时经济很繁荣。到处都是灰色收入。" 但是,正如吴所解释的,灰色的收入导致灰色的思维,人们要求民主,事情做得太过火了,这时政府就开始打压了。

然而就是在这种变化的环境中,赚钱成为一种新的意识形态。吴甚至庆祝钱的诱惑力把它放在纪念框中。吴把动态的中间(灰色)地带作为他调查的对象,揭露了国家和市场之间出现的混合空间中新的曝光和支持模式。博物馆已经成为一个市场,市场也因此具有了博物馆的神圣性。正如吴后来所说:"购买就是创造。"吴跨越了政治文化和经济文化之间的断层,跨越了意识形态和物质主义之间的断层,赋予了一种新的想象,暴露了艺术最新的能量来源。

在 "中国/前卫展" 结束四个月后,政府的坦克和军用卡车驶过北京的街道,冲进天安门广场,造成参加大规模反腐倡廉示威的手无寸铁的市民死伤无数。这一事件对艺术的影响是迅速的。在接下来的6个月里,国家美术馆举办的展览数量比前一年减少了约40%。艺术出版物被审查或关闭。策展人和编辑被降职或重新分配。艺术实验主义的拥护者,包括他们在政治体制内的右翼保护者,在争取更大的社会和文化自由的斗争中失败了。由国家博物馆、国家展览、国家奖项和国家媒体平台组成的国家资助的机构系统,被再次禁止试探边缘地带。保守的左翼已经赢了。

但是,吴和他的同胞们所发现的市场改革被赋予的潜力并没有被动摇。如果说80年代为艺术家和他们的倡导者提供合法和被支持的新空间的艺术市场成为一种想象,那么在天安门危机之后,市场不仅仅是一种想象。至少对一些人来说,它已经成为一种必须。体制针对90年代实验性艺术的限制,让某些想赚钱的艺术家和他们的企业支持开始拥抱艺术市场,将其作为解决艺术专业限制的方法。吕澎在1992年举办的广州双年展和艺术家王广义早期的艺术生涯就是这一趋势的例证。張頌仁的策展项目进一步见证了商业的促进作用,他的画廊 Hanart 在1993年组织了开创性的展览 "1989年后:中国新艺术"。

4 在国家和市场之间

今天的情况可能又变了。考虑到过去二十年中国经济发展的加速,80年代和90年代初的艺术家们能否预见到,他们从国家工具主义中寻求独立的手段本身会成为一个陷阱?他们能否想到,市场将他们从政府控制机构的令人窒息的权威中解救出来的承诺,会成为一种新的、同样具有规定性的权威?

人们很容易将某些有害的趋势归咎于艺术市场的引入。这些趋势在西方和在中国都很普遍,包括标志性风格的建立和刻板形象的不断重复。我们也很容易责怪市场鼓励艺术家们牺牲危险的实验精神,停留在成功的公式的安全范围内。但在80年代末90年代初,中国的市场不仅有腐败的潜力,也有解放的潜力,帮助艺术家重新定位自己,重新定义自己的可能性。尼古拉斯-何塞在评论80年代北京私人资助的艺术展览泛滥时指出,"企业家精神的背后隐藏着实现新的自决和自我认同的愿望"。

然而,自2000年以来,中国当代艺术在国际艺术市场上的价格急剧上升,再加上中国缺乏能看到的可以长期维持独立的辩论平台,问题十分紧迫。Martina Köppel-Yang 在评论目前质量似乎已经成为时尚的同义词,而价值主要由金钱结果决定的情况时问道:"如何避免同义词?个人和地方立场如何表达而不被国家和全球思想以及文化产业所吞噬、复制和同化?艺术能否拒绝市场提供的意识形态模式?" 毛泽东之后的中国,国家对艺术的扶持体系既不是单一的,也不是一成不变的,今天的艺术市场也不是。相反,它是复杂而不断发展的。就像上世纪80年代和90年代初一样,今天仍然有艺术家和倡导者通过探索国家和市场之间的创作空间,来坚守自决的承诺,抵制两者的工具主义。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…