writer

昆德拉的《布拉格之恋》

1992年初,毕业前的最后一学期,我和几位同学被挑到西安电影厂实习,我们第二专业是戏剧影视。之前已经上过一两门影视课(我等于没上),写过剧本。在西影,我们跟着一位导演实习,看别人寄来的剧本,还被拉去在一个武侠片《乱世瓢丐》(1992)里当实习演员。记得当时觉得那个女演员脸涂得惨白,摆着主角的做作样子,很是讨厌。我演一个市场上卖豆腐的,回去告诉妈妈,妈妈笑话我,头发多,老话说就是卖豆腐的命。我的好友高字民演一个店小二,在一家店门口和人一起搬假装死了或醉倒的瓢丐的尸体。高字民很入戏,而我们其他同学都是多余的。他倒是一直喜欢影视戏剧,后来教书也搞这。

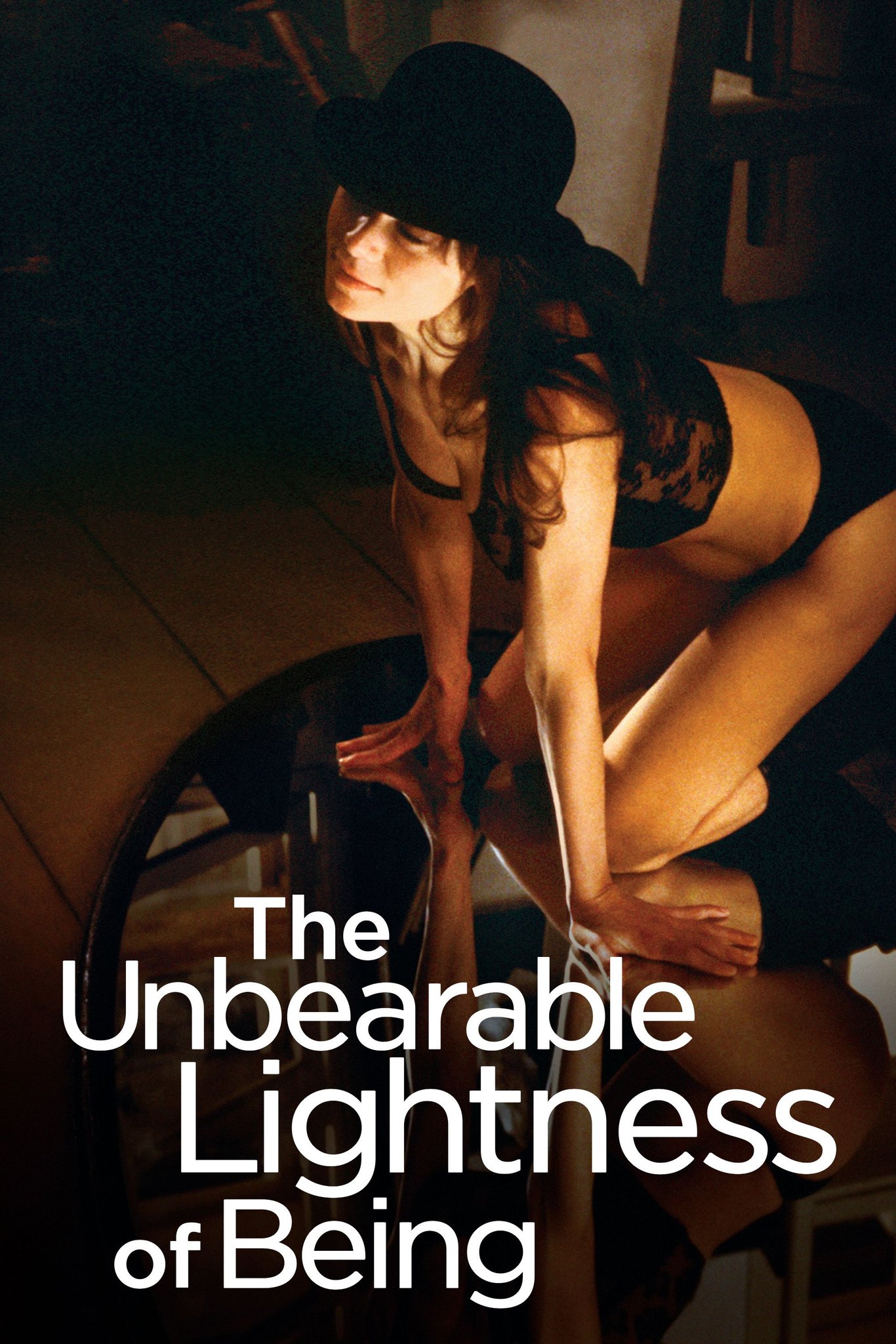

这些都是瞎扯。带我们实习的导演,和学生很亲近,有一天他请我们打他家看电影,外面看不到的电影,《布拉格之恋》,也就是小说《生命不能承受之轻》。导演家没有床,只有地铺。看电影前后,听他讲他的颓废和流浪故事,比如杨丽萍曾是她女朋友之类。

如果说我一生中有一部最难忘的电影,是啊,我一生中最难忘的电影就是它了。

托马斯、特瑞莎、萨宾娜,他们就是我,就是我们。就是那个时代的我们,和布拉格相隔20多年而重叠的我们。

游泳池、安娜•卡列尼娜。一个异样的人、命运显现。

抓住那一闪而现的命运。行李箱有没有?一本书。高烧。

草篮里漂来的孩子。摩西。命运。

医生。谎言和表演的不可忍受。擦玻璃。偷情还是不可抑制的让自己去寻找一个个人?短暂的、无言的、肉身的撞击和逃脱。

人脸,机械的手臂,声音被淹没。摄影。无法动情的西方。

回到命运中。镜子、帽子。两只海螺壳内大海的回音。

理解嫉妒,通过拉肚子,通过特瑞莎和萨宾娜身体的触摸。

而爱不可忍受。

最终,乡村舞会、狗,接受爱也迎来死亡。

看——30多年后我还清楚地记得这些当年的印象。如果说当年我们集体陷入失语和无言,在《布拉格之恋》中,我们看到了自己。

后来,《生命中不能承受之轻》这本书我又读过三遍。仍然不时会想其中的人物和那些轻与重。

其实在80年代,在爸爸订阅的什么文学杂志上,已经读过昆德拉的《告别圆舞曲》。

他其他的小说和著作,也大都看过。我总觉得,他后来基本消失在公众视线之外是件好事。就像在《布拉格之恋》中,他到底在日内瓦还是布拉格?无非是一个双重的游魂。

他是“无乡可归”之人。

昆德拉的小说《无意义的盛宴》

他从盘子上拿了一杯威士忌,一口咽下,放下杯子,又拿了一杯握在手里:“查理和你发明这种巴基斯坦语的胡闹,好在这些时尚的鸡尾酒会上娱乐你们自己,而你们在这里不过是一堆势利眼的男仆。恶作剧的乐处是要保护你们。事实上,那一直都是我们的计谋。我们早都知道不再有可能颠覆这个世界,不能再塑造它,也不能把它罔顾一切的前冲转向。只有一种可能的抵抗:别把它当真。可是我想我们的玩笑已经失去它们的力量。你强迫自己说巴基斯坦语让自己高兴。徒劳啊。你得到的无非是疲惫和无聊。

在他关于喜剧性的文章中,黑格尔说真正的幽默如果没有一种无限的好心情是不可想象的——听着,他原话是这样说的:”无限的好心情,unendliche Wohlgemutheit。”不是逗乐,不是讽刺,不是挖苦。只有在无限的好心情的顶峰,你可以观察在你下面的人永恒的愚蠢,并且笑它。

好看!好看!好看!永恒的人类的愚蠢,如果你能把这一切都不当真,就可以从中得到无限的乐趣,这是一种喜剧;或者把从肚脐眼的联系-从夏娃这无性别诞生的延续人类之树的根源上把人类的一切痕迹和将来都连根拔除,愚蠢就消失了,这也是一种喜剧;让某个可怜的人对着没有幽默的人类公然尿一泡,公众的鼓掌也是喜剧;可是如果没有儿童出现,没有他们对无意义的照亮,没有人突然心动装作善良,所有的喜剧都太苍白太虚无太残酷了。假的仁慈,仁慈必要的装!了不起的怪小说,结构安排和各个环节与层次的呈现都令人赞叹。语言似乎不太适合青少年和小资,不怎么显露姿色。

2015-07-13

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…