一本女性主义文艺独立读物。 分享女性共创的电影、文学、社会评论,挖掘历史与文化中被遮蔽的女性群体表达与体验,在批判中激发生命力与创造力。

我们要如何想象高山?

近期,根据张桂梅女士真实事迹改编的电影《我本是高山》登陆国内院线,首周票房不足6000万,截至目前累计票房约7700万。这部曾经被广泛看好的主旋律电影,如今在票房成绩上却铩羽而归,不能不提及舆论上的风波。点映期间,这部电影就深陷口碑的两极化——一方认为,这部电影虽然脱胎于现实,但是主创进行了一番艺术的加工,以期体现张桂梅挽救三代女性命运的主旨;另一方则认为,该电影多处与现实不符的剧情,显露出隐形的性别偏见,矮化了张桂梅办学的精神内核。

这场论战的纷争,在我看来,折射出观众期待与电影表达之间难以弥合的沟壑。就自身的类型而言,《我本是高山》属于中国主旋律电影中的“英模电影”。英模电影大多是传记电影,根据已逝者的真实故事进行艺术创作,而《我本是高山》的特殊性便在于人物原型是一位在世的、且享有共识性盛誉的人物。在张桂梅成为时代符号,被公众口耳相传、津津乐道的今天,在创办中国第一所女子高中、打破大山年轻女性命运循环的传奇事迹,被新闻、纪录片、访谈、文学等多种媒体形式百花齐放地报道的今天,作为触达同圈层受众的新主流电影,建立“他者思维”、让观众在观影过程中感受到(经艺术加工后的)“真实”,本是题中应有之义。另一方面,这部令公众翘首以盼的电影,能否对“我本是高山”,这一石破天惊的女高校训,做出独到、深刻、精彩的解读,也不免被纳入考量主创团队艺术表达能力的重要标准。

那么,电影《我本是高山》究竟在艺术表达上做到了几分?

《我本是高山》在宣传上打出的是“逆天改命”的标语,影片突出张桂梅“一个受教育女性可以改变三代人命运”的教育理念,因此在叙事上将张桂梅和山区妇女呈现为“拯救——被拯救”的关系。

须承认,不乏有令人落泪的高光情节。影片刻画了一群年轻懵懂的山区女孩,山月、山英姐妹是其中的代表。她们的原生家庭贫穷狭隘,认为女孩读书没有用,养女儿到了一定年纪,就通过“卖女儿”给家庭换来经济收入。姐妹俩的学业刚迈入上学的正轨,就被掳回了家,待到张桂梅去家访的时候,得知姐姐山月已经被嫁出去了。

张桂梅扑空之时,发现了山月在门楣上留下了“我本是高山”的字迹,那组稚拙的字迹,具象化了山月高悬在泥潭般命运之上的美好志向。再后来,传出来山月被丈夫家暴致死的消息,夜晚河边,山英为不幸离世的姐姐赤裸的双足穿上鞋子,姐姐悲惨的命运也在这一刻映照在了妹妹身上。当张桂梅把山英带回女高,以祖母为首、男性亲戚为众的家庭再一次要将山英领回去嫁人,张桂梅和其他师生齐心协力把山英留在了女高,才终于改写了山英与山月原本同构的命运。

这条剧情线,尽管表达出了张桂梅通过办学、拯救以山英为代表的山区女孩们的主题,然而一个关键问题也随之浮出水面——张桂梅是从“谁”的手里拯救和解放出了山区妇女?令山区妇女缺乏外力支持、只能坠落的现实困境究竟是什么?仅仅是贫穷而缺乏远见的“家庭”环境吗?

电影在这方面含糊其辞。除了拯救年轻一代的女性,电影借学生妈妈的支线,试图表达张桂梅也拯救了年长一辈的女性。但是电影表现的方法令人大跌眼镜:这位妈妈被描画为一位酗酒,家暴女儿的农村妇女。这称得上是中国电影历史上最小众的人设之一,却吊诡地出现在了以刻画典型人物、典型环境为方法的主旋律电影中。

作家陈岚曾发文辩称,山区饮酒是当地风俗,喝的多是廉价的自酿酒,因此当地妇女不乏酗酒的,只是大部分观众并不知情。在众多为电影辩护的声音中,这个论述显得较有说服力,但漏洞依然是显而易见的:电影并没有事先铺垫当地饮酒的风俗,将酗酒农妇表现为“个例”,因此不能傲慢地将锅甩回给没有亲临一线进行饮酒文化调研的观众们。目前,互联网上已经有无数论证这个角色脱离现实生活的讨论了,如“喝农药的农村妇女都比酗酒的多”。此前我们也曾用云南师范大学周大鸣教授人类学研究中的观点“饮酒作为山地民族的一种生活方式,已经内化到民族文化之中、超脱了‘物’的属性,是一种彰显权力的方式,而并不归属于普通妇女”作为反驳,在此不过多赘述。

在这篇文章中,我想要说明的是这个角色的失败之处,这个角色不仅与现实情形存在着明显的脱节,而且还将山区妇女的“结构性”困境彻底模糊化了。如果说山月、山英的剧情尚且隐隐约约揭示出了一部分不可言明的现实困境,那么酗酒母亲这一情节,使得女性的困境,掉头指向了女性群体的自身。

在电影中,老一辈女性成为新一代女性读书的阻碍。农村母亲酗酒家暴的成因未有详细展开,仅仅借由张桂梅的呵斥“你怎么喝酒打女儿”,归结为其“自身的堕落”。至于山月、山英的愚昧家庭,电影借长幼有序的道理,将祖母刻画成一个沉默而有势力的角色,暗示她在山月的悲惨命运中承担着核心的作用。而对于新一代的女性,电影多次渲染她们的厌学情结:这些要冲破束缚、跋山涉水才能上学的女孩,在学校里却要么每天沉迷打扮,要么多动顽劣,甚至要旷课去网吧打游戏,在夜市吃喝玩乐。

电影里,“拯救——被拯救”的双方,被创作者以二元对立的特征塑造出来。酗酒家暴的母亲、强迫孙女嫁人的祖母、厌学逃学的少女,这一连串的女性群像,将电影中山区妇女困境被表现为群体内部的愚昧无知与互害循环,和外界环境因素“各打八十大板”。仿佛只有突出表现山区妇女的愚昧、顽劣,才能衬托出张桂梅的智慧、无私,和“教育”的“逆天改命”效果。

为什么电影要这么做呢?因为电影力图避开“房间里的大象”。山英退学外出打工前,只留下一句“这个世界对于我们太不友好了”,无法说出更多;张桂梅在高考前,意欲激励女学生,脱口而出却是“不要跟我抱怨这个世界不公平,有本事就去改变它”。这些剧情,嫁接成一个看似流畅的逻辑闭环,“现实的困境”被“抽象的世界”替代了。山区妇女的贫困、失学等种种“困难”,本是结构性不平等造成的,却被推导回“被拯救者”自身的“个人选择和个人品德”问题,这种叙事,不啻于将穷人自身归因为贫困的“祸首”,彰显出精英主义的傲慢。

这种西方学院派的精英思维,不仅削弱了山区妇女的主体能动性,还通过对张桂梅不近人情形象的刻画和其私人情感上的小资化,试图通过“启蒙”与“拯救”来达到开化“愚昧”女性的目的,存在着将山区妇女“他者化”的倾向,忽略了山区女性自身所具有的主观能动性。

事实上,她们不是不想读书,是不敢读书。真实的家访视频里,一位女孩的母亲“做梦都想上学”,说自己梦到在学校里头读书去了。有老人因为孩子父母在外打工,家里没钱而为女孩读不了书难过到哭泣。还有新闻报道过张桂梅挨家挨户劝失学女孩返校,其中一个女孩从“不能上学”改口称“不想上学”的委屈画面,触动了很多网友。读书,是她们人生中让她们感到恐惧的选项,她们害怕沦为家庭的经济负担,而张桂梅正是那一个把她们从恐惧的山谷里拉出来的人,她说“来了女高,啥事没有”,赋予了她们直面生活和改变现状的勇气。所以,现实中,拯救与被拯救,并不是单向度的,而其实是一个双方互相发力,互相奔赴的过程。

在建国后的十七年电影时期里,英模电影的主人公往往被塑造成一种“高大全”的形象,于是,将英雄重新落回“普通人”,塑造普罗大众能够共情的浪漫情爱,或是人物性格上的弱点、缺点,是80年代中国电影向娱乐化转型之后,英模电影类型自身向人本主义理念方向上的改革和创新。

这样的创作方法虽好,但并不是所有的创作者都能将这一方法运用得当。

在《我本是高山》中,由胡歌饰演的张桂梅的丈夫角色,不仅不能立体化张桂梅作为一个普通人的人性,还造成了风格和主题的断裂。银幕上,外形极力接到地气里的海清,身旁时不时出现帅气高大温柔的胡歌,对她说着“疼不疼”“骗我,疼就说出来”等台词,或是拉着她跳起华尔兹,都在观感上造成了一种浪漫言情偶像剧入侵现实主义农村世界的错置感。本片导演是在美国攻读电影硕士,归国后执导的教育传记类电影,文化上难以忽视的“水土不服”,不由得令人联想到曾经孙瑜导演的《武训传》。只不过,仅论艺术成就,《我本是高山》却遗憾地还要比《武训传》略逊一筹。

更被诟病的是,丈夫角色还承担着诠释张桂梅办学动力的作用。电影中,每次张桂梅陷入深层次的失落,丈夫的灵魂都会出现,开导、鼓励她继续前行。一次,张桂梅和付春盈产生争执,付春盈说,“你当初把时间精力花在我们身上,就是因为你想逃避失去丈夫的痛苦。”张桂梅说,“对,我是不知道该怎样活下去。”可见,通过反复出现、不断深化的丈夫角色,电影直接将张桂梅的一番扶贫事迹,归因为她对于丈夫个人的爱慕,连办学都是他人意志的延伸。一个大写的女人,一个彪炳千秋的共产党员,就这样呈现为实现丈夫遗愿的妻子,一个精神的延续和附属者。而正是这种诠释张桂梅精神的影像化方式,招致了最为汹涌的评价。

诚然,现实中任何一个决定,一桩事件,都是从无数相互联系的因缘际会中诞生。但是,一部主流类型电影,是需要有明确的主题传递至大众的。所以,电影如何选择一条叙事线索,及其匹配的价值理念,也就直接关联到影片的立意。以关锦鹏导演的经典传记电影《阮玲玉》为例,历史上的“阮玲玉之死”,可归因于阮玲玉的情爱纠纷,但是关锦鹏选择的是——“人言可畏”,将一个女人的自戕,归因到整个社会舆论对女性的恶意与偏见之重,连饰演“新女性”的一代默片皇后都不能幸免。

作为一部主旋律电影,《我本是高山》本可以如何抵达张桂梅的精神腹地呢?

一条路径是,将张桂梅的精神动力诠释为对于共产主义的信仰。这虽然似乎又回到了“高大全”的路线,但也是最符合现实中张桂梅在主流媒体上的回答。《人物》媒体写道,“她以一种天真、蛮横和近乎自我牺牲的方式,创办全国第一所免费的公办女子高中”。张桂梅身上的确有一种圣徒般的气质,假若不是一种纯粹的信仰驱动,你很难想象一个身患风湿、支气管炎、骨瘤、肺气肿等20多种疾病的孱弱身体里,能迸发出这么巨大的能量。张桂梅曾经和丈夫一起合唱红歌,怀抱着江姐的演员流泪,带领女高学生们歌唱《红梅赞》,这些不是所谓公式化的情节,而就是她坚持的一种具体的生活方式。

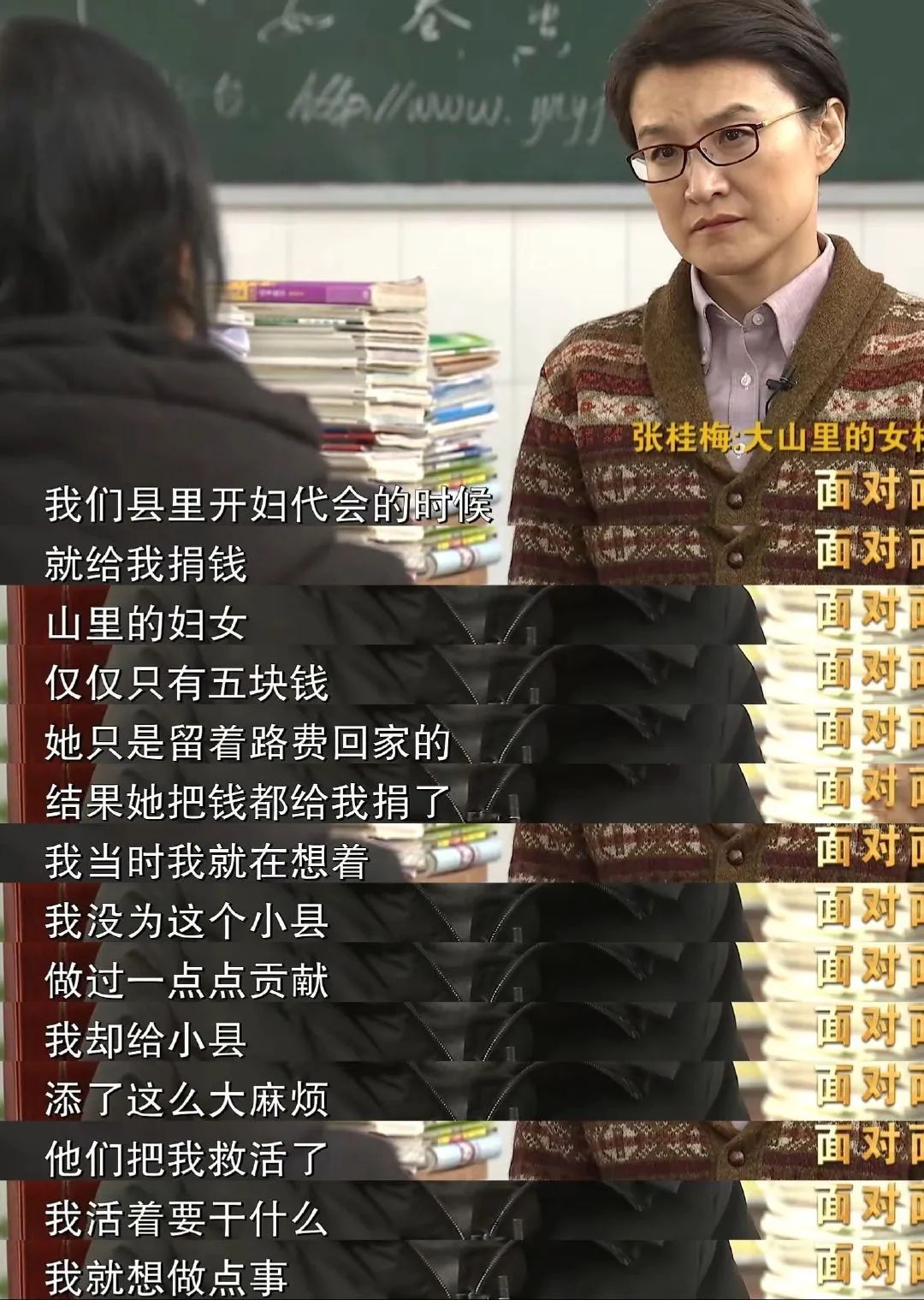

而诠释她的信仰来源,也并非不能落回到一个充满人性的事件上来。有报道记载,郁郁寡欢的张桂梅到华坪一年后,意外发现自己得了很严重的子宫肌瘤,当时丈夫得胃癌她花光了全部积蓄还欠了债,自己身上也没钱治病。当时,是华坪县里妇代会给她捐款,山里的妇女,兜里只有五块钱的路费,结果都把钱捐给了张桂梅。

张桂梅被救活了,就认为一定要做点事情回报当地。仅通过这个事件,我们便能够将张桂梅的共产主义信仰起源,理解为中国道德传统中以命换命的“义”,一种勇气、牺牲、义务环环相扣的“英雄志量”。

而从深度访谈的媒体人口中,我们也能发现另一条诠释张桂梅精神的路径,那就是她对于“家庭之爱”的渴望。@江酱 是一个纪录片导演,三年前,她有幸跟拍采访了张桂梅老师整整36个小时。她在自媒体中写张桂梅,“就像很多女孩会陷入的困境一样,她从出生开始就是没有家的。从属于父母、丈夫、孩子,觉得哪里不对,又挣脱不了。女性的家其实是后天建构的。和原生家庭切割或是保持联系都不重要,重要的是意识到,我们就是自己家的泥瓦匠,是有主动权的,是可以决定造怎样的家、进入哪种体系、以怎样的方式获得爱的。 ”

从江酱提供的角度出发,我们能刹时明白,为什么学生们会叫她“老妈”。一个在原生家庭中缺乏爱的女人,一个结婚后又失去丈夫的女人,她是一个孤独的人,需要在一个新的群体中锚定家庭的港湾。她在无数的山区女孩身上看到了相似的境遇,于是她把这些女孩从山里领出来、救出来。她不仅仅是一个老师,她也对学生倾注了一种超越血缘的母爱,身体力行筑造了一个风雨飘摇中的女性庇护所,无限拓宽“家庭”的定义。

《说文解字》曰:“山,宣也。宣气散,生万物,有石而高。”在最基本的定义中,山宣发地气,散布四方,促生万物,有石崖而高耸。而在中国的文化传统里,“山”每每被延展为形容一个人高尚的道德品行的喻体。司马迁《史记·孔子世家》在赞美孔子时云:“《诗》有之:‘高山仰止,景行行止。'虽不能至,然心向往之。”

在我的理解中,张桂梅将“我本是高山”列为校训,是在寄语学生,也是在寄语自己。女学生们高喊“我本是高山”,不是“逆天改命”,更不是精英对平凡的俯瞰,而是勉励自身,在艰苦的环境中能够不坠青云之志,从而一步步光复“我本是高山”的天赋权利。张桂梅高喊“我本是高山”,是因为她曾经身处悬崖绝境,却依凭自身的情操,创造了一座促生万物的高山。妇女的“妇”字,拆解开来,就是“女子翻山”。张桂梅和她的学生们,她们各自是高山,或早或晚,而她们连绵在一处,便是立起了改写无数女性原生境遇的重山万岭。

我们要如何想象高山?一千人眼中有一千个哈姆雷特,一千人眼中也有一千个张桂梅。只是,以矛盾的观点想象高山,是模糊了高山的;以平庸的姿态想象高山,是矮化了高山的;以精英的身份想象高山,是媚俗了高山的。也许,拍电影对于某些创作者来说,会遭遇多方力量的掣肘,在创作上难以施展。但是,不可否认的是,在资本逐渐抽离电影产业、人才上升渠道神秘化的当下,创作主旋律电影仍然是一种特定圈层才能拥有的权力。

那么,向广大群众讲清楚、讲好“我本是高山”的故事,从而使观众能够与人物精神共情共振,本是一项再基本不过的职业素养。不然,又何必执笔、导筒呢?

排版:阿咸、泼泼

Kongfu Girls是全网首个专注于服务女性影迷与艺术爱好者的文化社群。基于对当下流行影视作品的批评,我们致力于同女性观众建立起一套属于自己的,能抵御银幕歧视、纠正文化偏⻅的评价体系。

我们提供去中心化的讨论平台,组织写作活动和电子读物,以提高女性影人及其作品的可⻅度、提升女性在 评论界的话语权和参与度。我们鼓励女性发表自己的声音,分享真实的遭遇,在这里找到情感的共同体。我们要让被动的观看转化为主动的创造。我们要让女性与生俱来的勇气成为立场,要让行动与变革的信心诉诸文字。因为,每位女性读者和观众都是改善我们文化环境不可或缺的一份子。

公众号:Kongfu Girls

微博:她们的武术俱乐部

合作邮箱:kongfugirls@163.com

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…