一个自由主义者,一个摄影师,一个现代化起源研究者。关注政治学,政治哲学,历史学,历史社会学,政治社会学,经济学。

论制度与文化关系兼民主素质论

一、文化决定论与制度决定论

对于一个国家的现代化影响因素,或者说影响一个国家走向民主的因素,向来有两种论调。一种是文化决定论,一种是制度决定论。文化决定论相对来说非常古老,早在古代,很多人就已经有这样一种认识—两个地方经济发展和社会的不同是因为文化不一样。这种论调在我国五四新文化运动时期,有相当的影响力,尤其是在留日知识分子群体中间。鲁迅就是一个比较典型的代表,他曾经说过“最好是不要看中国书”。认为中国传统文化,都是一些糟粕,让我们总是重复专制政体。上世纪八十年代,中国国门初开时面对中外社会经济上的巨大差距,难免会产生文化上的自卑心理,那是一个动不动就谈文化的文化热时期。在文化热时期,文化决定论非常盛行,著名政论片《河殇》今天被当做文化自卑的代表性作品(我对这一看法持保留意见)。在当时把中国的落后归结到儒家文化(据我观察,直到今天依然有不少人持有这种观点),或者笼统的说传统文化,是非常流行的表述。

当时文化决定论的盛行除了上述原因外,还有一点现实因素的影响。秦晖就写过一首打油诗批评这一现象:荆轲刺孔子。

为了批驳文化决定论,秦晖在1994年写过一篇3万多字的长文《文化决定论的贫困》,引用了非常多的证据和案例材料批驳文化决定论。总体来说,秦晖的批评是非常成功的(虽然存在过度论证的问题)。但秦晖这篇文章其实并没有完全解决问题。

到了90年代,中国大陆新一代的自由主义者成长起来后,他们强调制度的重要性。其实关于制度的重要性,邓小平在八十年代就讲过一句话“好的制度能让坏人干好事,坏的制度让好人干坏事”。这批自由主义者或多或少对宪政民主持有一种功利主义的态度,既只有宪政民主制度才能带来幸福,带来经济发展。因此我们追求幸福和经济上的繁荣,就需要建立宪政民主制度。当时有一种批评他们的论调叫“民主素质论”,他们认为虽然民主值得追求,但是民主的运转需要良好的国民素质。现在中国的国民素质太差了,只有专制制度才适合他们。民主素质论于是就成了这些自由主义者集中批驳的一个论点。他们引用民国时期的自由主义者如胡适等人的文章指出,国民的政治素质其实只有在民主制度下才能得到训练,才能提高。民主制度本身就是民主政治最好的训练场所。这些批驳今天看来,依然是有道理的。但是完全驳倒了“民主素质论”吗?其实并没有。君不见大量实行民主政治的国家,其民主政治运转得一塌糊涂?大量宪法照搬美国的国家,贪腐横行,经济落后,政治动荡不安,选举时期屡屡发生暴力冲突。可见,如果不考虑一国国情,把民主制度和民主选举作为国民政治素质的训练场,有可能会导致比较严重的后果。在某些国家,实行了很久的民主制度既不能改善这个国家的国家治理状况,也没有提高选民的民主素质。

作为90年代成长起来的自由主义学者,秦晖不是任何意义上的决定论者,他明确反对决定论史观。但是由于他在文化与制度的关系论述里,对文化的定义极其狭窄,狭窄到文化仅仅只是“吃中餐和吃西餐的区别”,任何与强制相关的元素都被他当做制度。因此,在秦晖的思想里,说他近乎是一个制度决定论者没有问题。跟秦晖类似的一些自由主义者,对制度持有类似的或者说更为烂漫的看法,他们认为只要国家的制度能够得到转变,建立起宪政民主制度,那么社会中的很多弊病自然就能消除,权力会受到制约,贪污腐败会消失,科技创新获得突破,文化繁荣昌盛,社会公德也能得到提高等等。我们不能说这些说法全无道理,但现实社会是复杂的,制度仅仅只是一个层面的因素,要想取得上述成果,还需要其他因素的通力配合。就像托尔斯泰说的一句话,成功的婚姻都是类似的,而失败的婚姻则各有各的原因。

二、文化与制度的含义

我们通常意义上的文化,是一个涵盖范围比较广的词。《辞海》里对文化的释义是:人类在社会历史发展过程中所创适的物质财富和精神财富的总和,包含了物质文化、制度文化与精神文化。这个定义几乎等同于人类文明。英文牛津词典对文化(culture)的释义是:某一群体在某一时期普遍的风俗习惯和信仰。韦氏词典对文化的释义有四层:1.一个种族、宗教或社会群体的习惯信仰、社会形式和物质特征。2.一个机构或组织的共同态度、价值观、目标和做法3.与某一特定领域、活动或社会特征相关的一整套价值观、惯例或社会习俗4.人类知识、信仰和行为的综合模式,取决于学习和向后代传递知识的能力。前面三层释义符合本文讨论的范畴。第四层释义约等于知识,跟我们口语中的“没文化”含义相等。第一层的定义跟《辞海》的定义差不多。

我们这里对上述文化释义做一个总结,给一个比较确切的、覆盖面较小的定义:文化是指某个群体或组织所持有的价值观/信仰、风俗习惯和行为模式。

与文化相比,制度的定义则较为明确,本文就不做引述了。制度常常跟强制关联在一起。本文的制度主要是指国家和组织明确宣示的行为规范(包括法律和各种规章制度),通常是明文规定的(某些组织内部会存在非成文的非正式制度),违背这些规范则会受到相应的惩罚。国家法律是制度,企业章程也是制度;NBA的比赛程序与规定是制度,兴趣社团发布的守则也是制度。

前文已经提到,如果我们把制度的定义定得非常宽泛,那么文化的含义就会变得极其狭窄。同样的,如果我们把文化的定义定得非常宽泛,那制度的含义就会变得非常狭窄。可见,文化与制度其实是存在很大的重叠区域的,具体重叠情况取决于我们的定义。根据上述我们对文化与制度的定义,一些基于传统习俗和信仰而派生出来的行为规范可以既被看做文化,也能当做制度。穆斯林信徒不能吃猪肉这件事,我们可以既把它当做文化也可以当做制度。穆斯林不吃猪肉的信仰是文化,而由这种信仰制定的清真食品制作规范则是制度。儒家的孝敬父母这件事,我们也可以把它既当文化也当制度。我们对儒家理念孝的信仰是文化,国家或者家族根据孝的理念制定的法律和行为规范则是制度。

秦晖几年前在欧洲穆斯林问题的系列文章里谈到过两个他在欧洲考察期间发现的问题。以秦晖对制度与文化的定义,他把穆斯林的恐怖主义圣战与穆斯林社区里部分人对沙里亚法的追求当做制度。这样的定义其实也不算错。如果按照本文对文化的定义,穆斯林的信仰(包括圣战和沙里亚法)是文化,将圣战化为约定和行动,将沙里亚法定位必须遵守的规则和法律,那就是制度。所以这两件事我们可以认为是一个文化与制度的重叠区域。

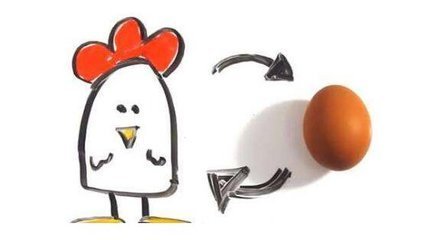

三、鸡生蛋还是蛋生鸡?

从文化决定论的观点来看,当然是什么样的文化决定什么样的制度,比如两希(希腊、希伯来)基督教文化诞生宪政民主制度,美国清教徒文化诞生美国政治制度。上文中反驳“民主素质论”的观点,则可以总结成相逆的一个观点,有什么样的制度则会塑造什么样的文化。拿我们中国的案例来说,在文歌中那种被要求相互揭发自己亲人的制度环境下,当然不可能有什么温良恭谦让的文化。而且不同的政治制度会选择不同的意识形态来为自己提供合法性,那么两个社会主导意识形态完全不一样的国家,那么他们的社会文化必然会有很大的差别。

如果我们把第一种观点当做鸡生蛋,那后面一种观点则可以认为是蛋生鸡。在生物进化史上究竟是先有鸡生蛋,还是先有蛋生鸡,我们并不能分辨清楚。此外,这两件事也并不矛盾,鸡生蛋和蛋生鸡其实可以同时存在。事实上,制度与文化之间的关系,就跟鸡生蛋和蛋生鸡差不多。文化对制度有巨大的影响,它会影响制度的建立与制度的运转;制度也同样对文化有巨大的影响,君不见清末民国时期以敢闯敢干知名的东北,今天给人留下印象的是“非体制内工作不是正经工作”的官本位文化。

四、制度的建立与维系有赖于某种文化

1.制度的建立

制度决定论者强调制度的重要性,这一点是没有任何问题的。但是制度从何而来呢?良好的制度可不是从天而降的啊,即使英美这类原生民主宪政国家,他们的宪政民主制度的建立过程中也是经历了一番斗争,甚至于革命。

那么这里就有一个问题了,某一制度的建立者为何要建立这样一个制度,而不是建立别的制度?很显然,不同文化群体、持有不同意识形态的人群,他们建立的制度是不一样的。秦晖在2024年初做的讲座《鞑靼蒙古人孵化下的莫斯科罗斯》里就讲过,受立陶宛波兰这些日耳曼文化影响的诺夫哥德罗建立了商人贵族共和国,而文化上受鞑靼蒙古人影响的莫斯科公国则建立了沙皇集权专制帝国。

如果是对宪政和美国历史有关注的朋友应该都听过“五月花号公约”的故事。一群来自英国的清教徒带着建立一个纯洁高尚的新世界的梦想,乘坐五月花号来到北美建立殖民地。在船还没有靠岸的时候,船上的成年男性共同签署了一份五月花号公约,宣布为了上帝的荣耀,他们自愿组成为一个公民政治团体,制定并颁布法律和宪法,任命官员,发誓遵守自己制定的法律并服从自己选举的官员。这部五月花号公约基本上确立了北美殖民地移民自治的原则。五月花号公约的签约者们,在普利茅斯上岸后建立议会,制定法律,选举总督和总督助理,1636年通过了具有宪法性质的《统一基本法》。此后移民新建的殖民点和市镇,几乎都是按照类似的原则创建的。正是在这样的政治理念下,北美殖民地的后人们创建了美利坚合众国。而这样的政治理念来源于英国的文化传统和清教徒的思想信念。很显然,换另一批人来北美殖民就不大可能建立这样的政治制度。

大家想一想,如果当年登录北美殖民地的不是英国清教徒,而是明末清初逃过来的明遗民或者永历帝的追随者,那么他们会建立一个什么样的社会呢?

几年前知乎上有一个很有名的提问,如果把一群中国硕士和博士扔到一个无人海岛上面,海岛上有足够维持大家生存的资源,那么这群中国高学历高素质的硕博们会建立一个什么样的社会呢?下面有一个高票回答说,这个海岛会成为鲁荣渔(2010年这艘渔船上的11人杀了22名同伴)。这个回答看似非常刻薄,但是谁也不能否认存在这样的可能性。因为中国高学历人群中的勾心斗角,尔虞我诈实在是稀疏平常。高学历和政治上的自治能力,显然是两回事。政治上的自治能力来源于你所持有的意识形态和在共同体内锻炼出来的自组织能力,用阿姨的话说来,“土豪”在这方面的能力最强,他们是共同体的凝结核。而这类人通常比较“土”,文化素质未必很高(美国基层选举常常能见到水管工之类的人当议员甚至当市长)。因此民主素质论里的素质,指的是选民参与民主政治的能力而不是指选民的文化素质。从选民的文化素质水平这个点上,是不能驳倒民主素质论的。

历史上永历帝跟其随从人员逃到了缅甸,其后大清让缅甸交出了永历帝,但跟随永历帝逃到滇缅边境的那批人留在了果敢,他们就是今天果敢人的祖先。这批人留在缅甸后,建立了杨家土司政权。杨家土司政权作为世袭土官政权,相比内地流官的统治要温和许多,但本质上依然是专制王权政治,距离民主宪政甚远。

在清末孙中山等人致力于建立民主的共和国之前,中国历代的夺取权力的各种政治势力,无论是农民军(或者说流民军),还是朝廷将军、贵族,还是入主中原的外族,他们建立的政权基本上都属于专制王权类型。如果不是清末中国国门大开,西方思想传入,中国社会的王朝更替可能会一直持续下去。

2.制度的执行与维系

前面我们讲了要想建立某种制度,首先要有相应的制度思想。这个制度思想它是由某种文化孕育出来的,而不是从天而降的。制度也不是上帝突然变出的。那么制度建立后,是不是就可以高枕无忧了?当然不是,这里面还有两个问题需要解决。1.制度的执行 2.制度的维系

大家都知道中国有句话叫做“法不责众”。如果绝大多数人都违背某个制度,那这个制度肯定就执行不下去了。大多数人都违背某个制度,可能是这个制度制定得有问题(不公平或者非常苛刻),但也有可能是文化的原因导致大部分人不能认同这种制度。民国初年,全国各省都制定了剪辫子和放小脚的政策,但是实际执行中发现相当大比例的民众非常抵触这两项政策。

徒法不能自行。法律要想能够得到忠实的执行,除了民众要服从法律外,更重要的是执法者要对法律有信仰。这里就涉及到合法性问题了。一个很经典的提问是为何美国没有军事政变。这个问题的关键在于合法性,因为美军忠于美国宪法和法律,军队将领根本不可能命令得了自己部下叛乱。美军将领在军队内的权力属于韦伯归纳的“法理性权威”,他的部下之所以遵守他的命令,实际上是在遵守法律,而不是遵守将领个人意志。如果换做中国清末民国时期的将领,比如袁世凯的新军,它就完全忠于袁世凯个人,朝廷都没法调动它。袁世凯在军队内部建立了忠于他个人的合法性意识形态。基督将军冯玉祥让自己的士兵受洗,根本目的也是想在军队内部建立自己的合法性意识形态,不过结果很不成功。可见制度要想能够得到良好的执行,建立与这种制度相应的文化是非常重要的。

历史上的民主制度建立后,又倒退回威权或者极权专制的案例其实不少。一战后新生的波兰、匈牙利一开始建立的政体都是民主制,后面就变成了右翼威权独裁制;德国更是从“最民主”的魏玛德国变成了纳粹极权。而第三波民主中建立的俄罗斯、白俄罗斯民主制度,在后面都变异成了专制独裁政权。二战后长期实施民主制的委内瑞拉,在查韦斯上台后也逐渐变成了专制政权。马来西亚、印度、非洲的一些国家,虽然建立了较为稳固的民主制,但是民主制度的运转并不顺畅,民治政治的治理水平也不高。可见,民主制度建立后要想维持民主制,提高民主政治的质量,并不是一件容易得事。

民主制度能否维持或者运转良好,相关的因素很多。就绝大部分第三世界民主国家而言,他们的民主制度运转不佳的最大原因是庇护主义,关于这个问题可以参考笔者此前写的《开明专制的悖论》一文。这里只讲文化对制度运转的影响。

苏联解体后俄罗斯的民主转型,今天看来几乎是完全失败了。跟绝大多数第三世界民主国家不一样,俄罗斯并不属于缺乏国家建构和国家认同的国家。恰恰相反,俄罗斯人的对自己国家认同度极高。俄罗斯民主转型的失败,这里面当然有很多偶然性的因素,比如石油价格长时间的暴跌让原本脆弱的民主俄罗斯经济状态雪上加霜,让民众对民主制度失去信心(1996年的议会选举俄共成为第一大党)。但是俄罗斯文化的一些特质显然对俄罗斯的民主转型不利,俄罗斯人的帝国情节非常严重,严重到即使沙俄时期的西化派/自由主义者也对俄国的对外战争表示支持。只要沙皇在国内的统治遇到危机,沙皇只需要发动一场对外战争又能重新获得所有人的支持。这种情况1991年后民主化的俄罗斯也同样存在,叶利钦虽然支持宪政民主,但他所在的政党却难说是自由主义的政党,而自由主义派系的政党在俄国杜马选举中得票率从来没有超过10%(俄罗斯自由派政党亚博卢联盟在1993年的杜马选举中得票率7.86%,是历次选举中最高数据)。事实上,1991年后的俄罗斯,几乎所有政党都在迅速的民族主义化,久加诺夫的俄共也不例外。民间的民族主义情绪高涨,俄国历史上的强大人物在民众心里纷纷成为英雄人物—不管他们持有什么样的意识形态,斯托雷平在俄国最伟大的政治家投票中位居前二,高尔察克成为殉难者。在这样的政治生态中,政治人物要想获得选票,就不得不把自己表现得像一个民族主义的斗士。普京的高支持率,很大程度就来源于其昂扬的民族主义姿态。而且普京的民族主义不止是口头说说而已,2014年他收回了克里米亚,让其声望在糟糕的经济环境下飙升。这样的民族文化,当然对民主制度的维系和改进是非常不利的。

我们再回过头来看看灯塔国-美国这几年的民主运行状况。对民主政治运转有一点了解的人应该都知道,民主政治要能正常运转,有一个前提条件非常重要,那就是各政治派别对民主制度本身的共识。也就是所有人都遵守民主政治的规则,承认代议制选举的结果,选举中不作弊,选举失败后恭贺对手当选。所谓忠诚的反对派,我反对对手的政治主张,但是我忠于民主制度。如果民主政治的参与者,都把推翻民主制度作为目标,那民主制度就难以维系。当年魏玛德国的民主制度就是这样倒下的,纳粹党与德共都以推翻魏玛民主作为自己的政治目标。类似的还有委内瑞拉的查韦斯,他是靠选举上台的,但是他上台后大搞突破底线的民粹主义,鼓动底层抢夺富人房产,修改宪法授予总统独裁权力和不受限制的连任权。这些都获得了当时多数委内瑞拉人的支持,结果当然是委内瑞拉民主制的崩溃。

美国在这方面也遇到了问题。美国最近这几年左右两极化对立严重,2021年川普竞选失败后拒绝承认选举结果,指控民主党计票作弊,川普支持者发动了国会山骚乱,冲击国会,试图以暴力行为扭转选举结果。如果这样的行为成为普遍现象,并获得成功,那美国的民主选举也就不复存在了。

影响美国民主制度稳定性的另一个因素是多元文化主义(Multiculturalism)。多元文化主义流行之后,对传统自由主义意识形态持反对立场的各种思想(包括传统马列毛思想和各种西马以及伊斯兰各教派主义、身份政治等)获得了道义上的支持,虽然这些思想目前未必公开反对民主宪政,但是他们的思想内核与民主宪政多有不和之处,很难让人相信这些思想的信奉者会保卫民主宪政制度。随着传统上持有与前面提到的五月花号船员类似思想的人在人口中占比越来越小,沦为少数派,而各种反自由主义的思想的信奉者占据多数,那美国的民主制度必然陷于危险之中。

第三个影响美国民主宪政的因素是国家认同。美国的国家建构原本是非常稳定的,全体公民对美国国家的认同是高度一致的,国家整合度非常高。但是身份政治兴起后,传统美国的国家建构叙事遭到了挑战,各种以印第安人和黑人为叙事主体的国家叙事进入课本。那么接受不同国家叙事教育的学生长大后,他们之间的国家认同就会出现差异,他们爱的美国不是同一个美国。国家认同不一致,会引发在第三世界民主国家非常常见的庇护主义,简单来说就是在民主选举中,双方只会投票给自己族群的人(或者认同自己国家建构叙事的人)。再严重一点,就会像肯尼亚一样,每次选举结束,某一族群的人当上总统,其他族群都不认可选举结果,发动示威游行和骚乱。

五、制度对文化影响

按照年鉴学派的理论,文化中有一部分属于长时间的历史现象,在短时段甚至中时段的时间尺度上都不大容易改变。但是也有很多文化是快速变化的,比如我们每天都在接触的流行文化。文化心理,意识形态这些东西都不是短期内,甚至几百年时间尺度内能够改变的。比如中国的儒教意识形态自从汉朝形成后,直到清末基本上没有太大的变化。而这么长时间的历史长河里,我们的服饰文化、餐饮文化、生活家居都发生了巨大变化。这些变化有些与制度无关,有些与制度有关。清王朝强迫汉人剃发易服,后脑留一条辫子,塑造了与前朝完全不一样的服饰文化,这是典型的制度导致的文化变化。

制度对文化的改变有几个途径:

1.不同的政治制度所依赖的意识形态合法性不一样。尤其是专制政权,为了获得不受限制的权力,它通常会自己制造意识形态来给自己提供合法性。当代最典型的案例就是朝鲜的主体思想(只有长白山血统才有统治权)。汉代董仲舒创设儒教,也是汉武帝主动选择的结果,从此儒教成为中国历代王朝官方意识形态。除了意识形态,不同制度的政权还会创造一系列符合其意识形态的“合法性叙事”,笔者在《合法性叙事对政府权力的制约》将合法性叙事的内容分为四类,覆盖范围则遍及教育文化和舆论的所有领域。那么这些符合官方意识形态的书籍、小说、电影、音乐、歌舞艺术等等都属于制度影响下创造的文化。

2.不同政治制度的政权对文化的管理政策不一样。在现代宪政民主国家,即使政府没有出资出政策鼓励多元文化的发展(实际上是有出资出政策扶持各种少数民族文化或者社会亚文化),多元文化的发展本身并不受限制。只要不违背法律,即使你鼓吹马克思列宁毛泽东思想,要推翻资本主义制度建立革命政权,也没有人管你。美国的多元文化主义能够发展起来,靠的是自由主义的制度环境,它容忍了很多反自由的思想存在,这是所谓的《资本主义文化矛盾》。而在很多国家,包括在古代,文化都是受管制的,比如大清的文字狱就严格到“清风不识字,何故乱翻书”都要杀头。

而在很多现代右翼威权国家,许多左派思想的书籍和左翼作家的书都是被查禁的。比如戒严前的台湾不允许出版鲁迅的著作,那左翼文化的发展就会受阻。不过威权国家的文化政策其实相对来说还是挺宽容的,所以在台湾戒严前的乡土文学能够正大光明的发表。但是极权主义国家对文化是高度控制的。在巴列维时代的伊朗,普通市民的生活跟同时期的西方社会没有太大区别,女性都穿着丝袜短裙在公园休憩,进出酒吧喝酒跳舞,信奉个人主义或者马克思主义,甚至皈依基督教。伊朗革命后建立的霍梅尼伊斯兰革命政权,严格实施沙里亚法,禁止女性在公共场所穿暴露服装,外出必须把遮挡头发,对同性恋判处绞刑。文歌期间的中国,全国只有八个样板戏可以看。在这样严格的控制下,文化当然是高度单一的、贫乏的,只有极少数宣扬官方意识形态的文化才能保留。

3.不同政治制度对待外来文化的态度不一样。专制政体通常来说对外来文化的引进存在某种程度的限制,而现代宪政民主国家则没有任何限制甚至于官方鼓励引进外来文化。大家都知道中国历史上的闭关锁国政策。明清时期大部分时间都实现闭关锁国政策,严格限制外国人来华、禁止外国人在中国传教和出版书籍报纸,也严格限制中国人出海出国,严厉的时候甚至“片板不许入海”。而1949年到1978年改革开放之前的中国,基本上也是处于一种闭关锁国的状态。在这种状态下,文化的发展受到了极大的限制,基本上很难产生什么新思想和新观念,不会诞生新文化。清末明初的中国诞生过一批杰出的反专制的思想家,但是由于他们所能接触到的东西实在太过有限,根本没有能力提出取代传统专制制度的可行方案。那时候还有一批对自然科学和物理现象感兴趣的士大夫,像方以智和徐光启等人,如果他们能够充分自由的接触到同时代西方的自然科学知识,他们在自然科学方面的成就或许不亚于清末的华蘅芳等人。

当然新思想、新观念、新文化的引入,不会一蹴而就。它有个扩散过程,有先知有后学。先知受到外来思想的影响,成为了民主主义者或者成为了马克思主义者。他们决心改变国家,发动民主革命或者共产革命,建立了民主共和国或者建立了列宁式的共产国家。这就完成了一个从制度到文化,再从文化到制度的一个循环。当然这里面的一个契机是外来因素打破了原有制度。

4.不同制度环境下,对人的激励机制不一样。不同的激励机制导致不同的行为模式和价值观、世界观。1949年后的东北建立起了苏式计划经济(这里需要强调一点,东北并没有学苏联的理性计划经济那套,但却学了苏联等级福利制),从国企(包括国有农场)工人到各级领导干部都是国家的特权阶层。无论国企经营如何,国企给于的福利都足够包办工人生活中的一切开销,至于领导干部的待遇则更上一层楼。由于国企经营好坏与国企工人的福利待遇无关,国企工人对于企业领导干部的贪污腐败行为并没太多反感,反正大家都是吃国家的大锅饭,有的人无非是多吃一点。工人基本上没有失业的风险,即使在工厂干得再差,国企也不大可能辞退工人。因为工人是一种身份,而不是职业。在这样的制度环境下,东北诞生了中国最强的官本位文化。一个人只要没有在国企和体制内就业,找的工作就不是正经工作。儿子在外地招了月薪上万的工作,父母大吵大闹硬要儿子回去国企工作,月薪3000。结婚找对象,首先看对方有无体制内工作。这种官本位文化就是这种等级身份制激励的结果。

中国人的勤奋文化向来为人所称道。但是这种勤奋文化有极大可能与秦制国家的高赋税与徭役有关系。中国的大一统王朝,如果不考虑王朝和平时期各地偶发的匪乱,对普通农民来说,它的制度稳定性和可预期性其实还挺高的。如果是像非洲那种部落层面反复冲突和偶然传染病发作,动不动意外死亡,秩序的可预期性很差,那人自然不可能勤劳。勤劳的结果很可能是人死了,钱没花。所以这种条件下形成的文化自然倾向于短期行为。如果秩序稳定,可预期很强,人们就会倾向于储蓄和积累,倾向于通过勤奋劳作多赚钱。不过如果不是高赋税的话,人们恐怕也不会太过劳累,但是加上赋税和徭役后,你就得非常勤奋来维持生存。

5.民主制下,政府要对选民负责,如果选民的文化发生了变化,那么可能就会要求政府修改政策鼓励或者允许某种文化生存发展。比如LGBT团体要求政府修改婚姻法,支持同性恋结婚。这是文化对制度的改变。但是制度改变之后,又会大大激励LGBT团体,给了这种亚文化更大的生存空间。这里就有一个文化到制度,制度再到文化的循环。

除此之外,制度对文化的影响还有很多方式和途径,本文限于篇幅,也就不再一一罗列了。

六、后发国家民主化的路径

最后这段标题看起来似乎与本文主题无关,其实这段内容是为了回应民主素质论。前文已经提到,胡适等老一辈自由派对民主素质论的批驳其实并没有完全解决问题。民主素质论者提出了一个很严肃的,值得所有人去思考的真问题。公民参与民主政治的能力,公民的民主意识是不是足够实行民主制度呢?

笔者曾经在《开明专制的悖论》里将现代化的路径分为三类,第一类是英美原生民主国家,他们的宪政民主是内生的。第二类是德日这种拥有悠久封建自治传统的国家,他们在近代建立起开明专制式的制度,地方上长期实现民主自治。最后在外来力量的干涉下建立起宪政民主制度。第三类是后发第三世界国家。他们中间有些国家出现了致力于国家现代化的威权政体,这些威权政体在地方上搞民主自治,实行“训政”,在中央搞专家治国发展经济。最后开放中央选举,交还权力建立宪政民主制度。民主素质论指的其实就是第三类国家的国民素质不行,他们不配搞民主制,或则他们注定搞不好民主制。

我当然是不能同意民主素质论的这种论断的。民主宪政是维护人类自由平等的基本制度条件,值得全人类去追求。第三世界国家当然也要追求宪政民主,而且事实上他们也能实现宪政民主。除前述胡适等人的“游泳论”之外,我的理由有以下几条:

1.民主有顶层和基层之分。我们一提到民主总是想到总统选举,议会选举,其实乡村选举、社区选举也是民主啊。一个人或许缺乏选择国家政策的能力,不能正确的选举总统,但是他一定知道他在村里,在社区里的他的利益是什么。谁对他好,他就可以选谁。比如村里修的一条路距离我家有50米的距离,这50米全是泥巴,村里如果出钱给我建成水泥路,我就选你。甚至于,仅仅因为过年过节你给我家送了礼,在家里缺劳力的时候帮我家干了活,我就选你。因此实行基层民主不需要多高的素质。事实上台湾早在1952年就开始实行县市选举,国民党官方从来没有说过台湾人素质低不配搞民主的话。

2.精英的过滤。现代民主不是古希腊那样的直接民主,而是代议制民主。代议制顾名思义,选民自身并不参与政治,而是委托议员/民意代表参与政治。如果一国的选民的政治参与能力,民主意识确实不够高,我们不妨让我们政治决策更精英化一些。我们不要求我们的选民那么懂民主,懂政治政策。我们只需要参与政治的精英非常懂就行了。在总统选举的制度设计上,可以实行间接选举制而不是直接选举。选民先是投票给一个总统选举委员会,总统选举委员会再投票选举总统。其次,国会实现两院制,参议院议员人数少但任期长,以制约众议院的汹涌民意。

3.训政。在民众的参政能力和民主意识都很有限的情况下,我们可以先冻结国家权力,在全国范围内实现“训政”,通过基层民主来逐步训练民众的参政能力,通过教育与宣传来提高民众的民主意识。

总之,素质论的观点值得重视,我们不能冒冒失失地在世界各国输出民主,不顾各国实际情况。但民主素质绝对不是阻碍实行民主宪政的理由。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…