马特是真名,历史文化探访者,个人网站www.tiexiuyugudao.com,微信公号:斗量之海。

伊斯坦布尔旧游记(二)流亡的革命先知、东方与更东方

按照我旅行的习惯,总是试图建立起目的地与我故乡之间的联系,顺着这样一条线索去挖掘探寻。然而在伊斯坦布尔,我一开始却并没有找到相关的线索,这座城市的历史虽然关于东西方的矛盾与接纳,但又隔绝了我这个真正的东方人。

其实用东西方做划分有点蠢,这本身就是一种漫不经心的随意定义,并没有所谓的东方这个概念,东方只是代指“泛希腊-罗马世界”之外的全部范围,这个范围中并没有什么相似性,也没有一致传承的历史心理,类似于给所有能吃的食物之外找一个“非食物”的概念。

汉朝人感叹罗马的强大,对罗马的疆域和制度充满好奇,用前朝国号秦称呼罗马以示赞美。一千多年后,我超过了甘英当年出使罗马的路线,也就超过了所有汉朝人的眼界,真正达到了罗马。在北京已经看不出什么东方的样子了,也看不出什么亚洲的样子,国际大都市的虚荣皮囊下面是脆弱的肌肉和空泛的灵魂。伊斯坦布尔与北京不属于同一个东方,伊斯坦布尔和喀什噶尔大概算是同一个东方,这个东方最远只能到陕甘为止,再往前就是截然不同的另一个东方。

夜晚我经常在路边的小茶摊喝茶,坐在这里的全是男人,大家在路边的小板凳上挤成一堆,当地人一杯茶可以坐一晚上,我就习惯一杯接一杯灌茶水。他们对中国也谈不上有多大兴趣,因为离他们的生活太遥远了,不过政治、体育和女人总是男人们的共同话题。

当地人看到东亚面孔很乐意搭讪聊天,除了问我来土耳其做什么,去哪些地方玩之类的游客话题之外,还会和我讨论一些关于中国穆斯林的话题。土耳其人对新疆的人道主义危机比较关注,这种关注也包含了土耳其政府的有意引导渲染,当地人通过欧美媒体了解新疆的信息,但对中国其他方面又不是很清楚。当地的电视台节目中除了土耳其国内新闻之外,主要是与美国的关系和中东尤其叙利亚局势,基本没有中国的内容。

伊斯坦布尔没有唐人街,但是有中国餐馆,尤其有不少新疆餐馆。本地朋友说,这里的中国人很多是维吾尔族或者回族,维吾尔族多一些,因为语言、饮食习惯和宗教文化与土耳其人更相近,更容易定居下来。

我在伊斯坦布尔街头遇到打招呼的人,对方总是先用日语问好,普通土耳其人对中国文化相对还是比较陌生,对日本和韩国的流行文化喜欢的人会更多一些,特别是韩剧和日漫,年轻人会比较喜欢。

历史上中国与奥斯曼之间没有直接来往,由于萨菲波斯的间隔,双方只是通过中间的各个汗国和商团间接来往,谈不上帝国之间的正面交流。我前面提到奥斯曼帝国在东南亚援助亚齐王国的时候,明朝处于海禁收缩战略范围,双方没有接触机会,不然有可能出现奥斯曼帝国支持的亚齐王国和明帝国支持的马六甲王国共同抵抗葡萄牙入侵。

直到清朝时期,随着康熙皇帝和乾隆皇帝对新疆地区的征服,同时由于俄国向东方扩张,大清国开始对奥斯曼帝国产生了兴趣。此时清政府统治新疆穆斯林地区,面对的很大问题是文化陌生,这片地区与满洲人相对熟悉的汉区和蒙藏地区不太一样,而奥斯曼苏丹是伊斯兰世界哈里发,清政府希望了解奥斯曼帝国到底对新疆穆斯林地区有多大的影响力。

1732年,大清国派遣使团前往俄国,确认俄国会在清军对准噶尔蒙古的军事行动中保持中立,借此机会大清国使团请求俄国帮忙联系奥斯曼帝国,希望前往奥斯曼帝国访问。但是俄国与奥斯曼帝国是敌对国家,当然不愿意帮助这个忙,清政府的决心也没那么大,这事就此算了。

在乾隆皇帝时期,蒙古土尔扈特部落曾经与奥斯曼帝国的保护国克里米亚汗国交战,在土尔扈特部落迁回大清国之后,乾隆皇帝询问关于奥斯曼帝国的情况,但双方也没有实际交往。奥斯曼帝国对中国产生关注要到19世纪60年代之后,由于欧洲强国的挤压,奥斯曼帝国需要向中亚拓展空间,这就是另一段故事了。

19世纪末,青年土耳其党的活动引起了大清国一些政治改革人士的注意,他们发现了奥斯曼与大清的相似处境,希望奥斯曼国内变革可以为大清国的救亡图存提供一些学习素材。其中最著名的就是康有为在1908年游历伊斯坦布尔之后写的《突厥游记》,康有为将奥斯曼帝国称为突厥,以此来建立土耳其和中国的历史关联。

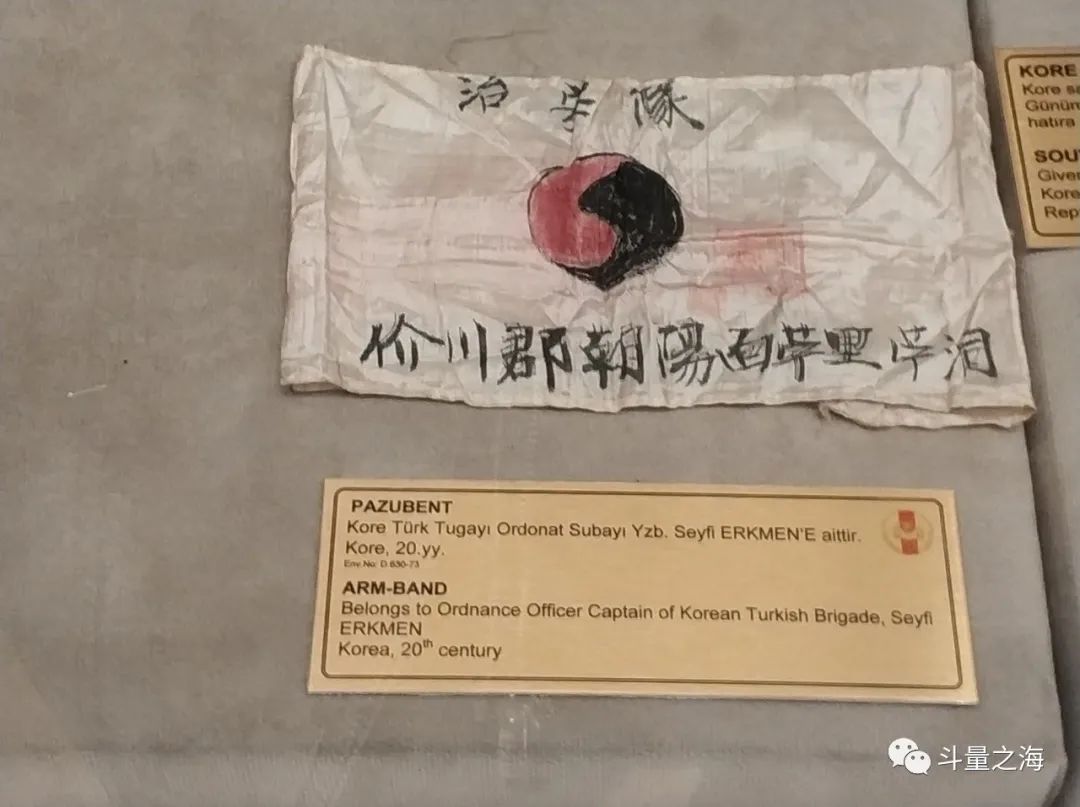

在土耳其军事博物馆,有一个展馆展示了中土之间现代一次陌生而又不太愉快的来往,就是朝鲜战争。朝鲜战争与二战后土耳其几场局部战争(比如塞浦路斯冲突)放在同一个展馆里,没有太多展品表现土军与朝鲜人民军和中国志愿军的直接战斗,侧重土军与朝鲜平民的友好相处,很多照片都是土军士兵与朝鲜儿童的合影。

为了加入北约,土耳其在朝鲜战争中投入很大,相比于出工不出力的加拿大和干脆不怎么出工的法国,土耳其军队派出的人数在联合国军中除南朝鲜外排在美英加之后的第四位,而阵亡人数则排在了美英之后的第三位。

在军事博物馆朝鲜战争展馆中,提到了土耳其旅与志愿军的三次交战。第一次是军隅里战役,土耳其军队掩护美军撤退,虽然在这次战斗中联合国军战败,但是土耳其旅的支援挽回了更大的损失,在展馆中提到麦克阿瑟对土耳其旅的评价:土耳其人的英勇战斗使联合国军有机会撤回安全地带。

第二次是著名的汉江战斗,在这次战斗中土耳其旅全线投入,也是志愿军面临的比较大的挑战。在中国的记载中确认了战斗的激烈与对手的实力,但没有格外突出土耳其旅。

在土耳其的展馆中,这部分作为土耳其旅的重大胜利进行讲述:土耳其旅有218人阵亡,455名士兵受伤,休整了20天之后,他们于1951年1月6日被重新送往前线。战后土耳其旅被美国国会授予“优秀联邦勋章”,并在战斗发生的山上建造了“土耳其胜利纪念碑”。

最后一场交火是1951年5月13-19日的汉城防御战,中国方面称为马踏里西山之战,展馆是这样描述的:北朝鲜军队于4月22日在中国军队支持下发动攻击,在很短的时间内就到达了汉城。土耳其旅采取防御,在5月18日至19日的战斗中击退了9次攻击,这些阵地被称为土耳其堡垒。

我在这个展馆时,正好有一群伊斯坦布尔当地中学生集体参观,一位馆员在做讲解,他看到我之后热情地打招呼,问我是不是韩国人,我说我是中国人,他尴尬地笑了笑。估计当着曾经“敌国人”的面讲述两国交战的历史,大概是令人尴尬的。

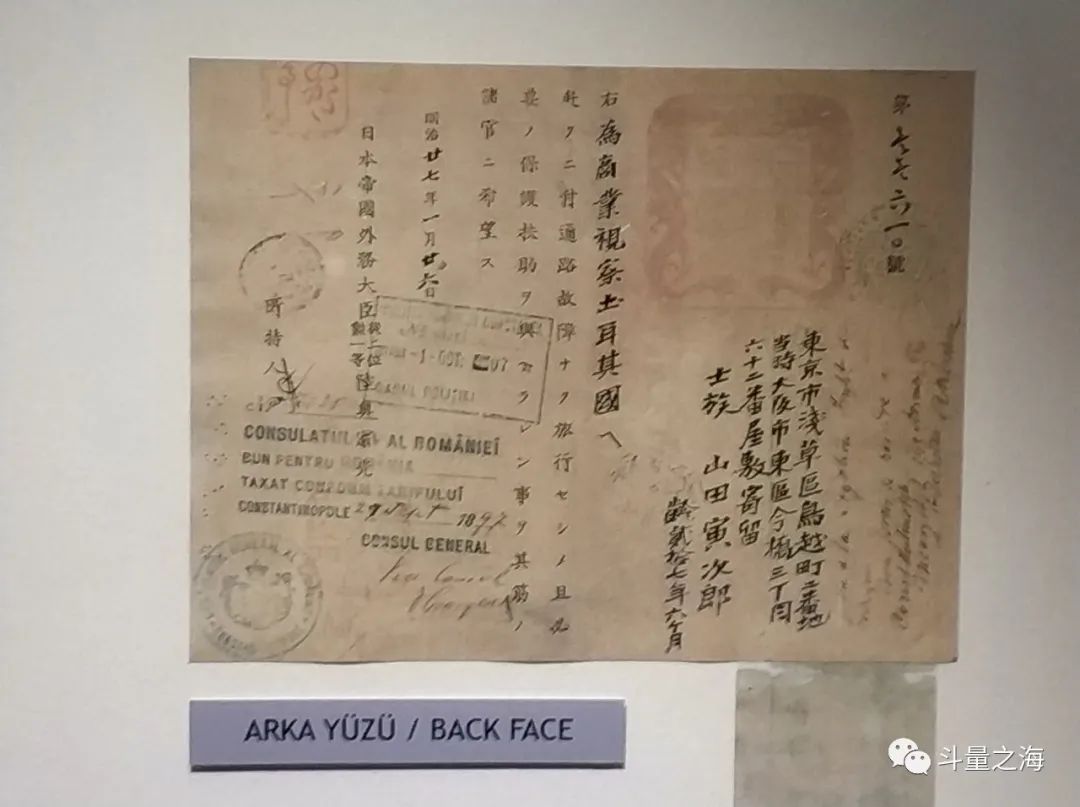

在土耳其海军博物馆中,我发现了几件日文的展品,包括日本海军军旗,几封汉字的书信和一张日本外务大臣签发的证件。书信和证件上面的人名叫山田寅次郎,日期是明治廿七年(1894年),还有一幅书法作品,落款署名也是山田寅次郎,这几件展品是日本与奥斯曼的外交见证。

1871年,日本政治家福地源一郎出访欧洲,顺路访问奥斯曼帝国,这是日本与奥斯曼第一次正式接触。1890年,奥斯曼帝国派出了650人的大型使节团出访日本,在日本停留三个月后准备返航,结果在从东京驶往神户途中遭遇台风,船队在和歌山县附近触礁,整个使节团只有69人幸存。

日本政府非常重视海难善后,救助伤者、打捞遇难者遗体遗物、整理船只残骸,派出两艘军舰护送遇难者遗体和幸存者回到伊斯坦布尔。在回去的船上有一位新闻特派员,叫野田正太郎,他在奥斯曼皈依了伊斯兰教,成为第一个日本穆斯林。

同行还有另一个日本穆斯林,就是山田寅次郎,他是一位日本企业家,在海难之后筹集了一笔捐款亲自送到伊斯坦布尔,奥斯曼苏丹接见了他,在奥斯曼期间他主要负责沟通两国的通商事宜。

19世纪到20世纪交界之际,各国知识分子和社会活动人士都在探索本国的民族主义方向,一些鞑靼和土耳其学者提出了图兰主义的概念。图兰是波斯语中对中亚的称呼,图兰主义者把阿姆河以北的乌拉尔-阿尔泰民族称为图兰人,涵盖范围从匈牙利到日本,这是日本和土耳其在民族层面的一次连接尝试。

说起伊斯坦布尔对中国的影响,有一个隐藏的彩蛋在马尔马拉海上的王子群岛。拜占庭皇帝查士丁尼二世在王子群岛建造了宫殿和修道院,群岛的名字源于很多贵族和宫廷女眷都被流放到这里,岛上的圣乔治修道院希腊教堂可以追溯到公元6世纪。

乘坐渡轮半个小时,我来到王子群岛中最大的比于卡达岛(Buyukada)。90年前的1929年3月7日,有一个人来到比于卡达岛上,他在一个月前与妻子和儿子被苏联政府驱逐,从敖德萨流亡到了伊斯坦布尔,他就是共产运动的先知:列昂·托洛茨基。

这就让这趟旅行有了一点朝圣的味道,虽然我并非完全认同托派思想,但不断革命的号召是如此动人。革命的魅力和作用就在于革命的过程而非结果,一旦革命成功就难免开始陷入反噬,革命党的合法性和执政动力来自不断折腾,而且只能由革命党自己主导折腾,这种反噬的失控是可怕的,如果不能把革命的方向指向外部,革命就会在内部爆发,就像一个被扣在罐头下面的鞭炮。

所以革命唯一的出路就是不断进行下去,扩散到新的地区,才能把这种力量控制住。在列宁式革命党小而精干的先锋队模式下,职业革命者的作用就是引导革命的扩散方向,这个方向不只是思想上的,还包括地理上的,让已经完成革命的地区趋于平缓恢复建设,同时开辟新的革命地区。但如果革命的力量被困在某个地区内,会失去地理上的自由活跃而开始陷入内耗,就像越烧越干的水壶。

从这个角度上讲,革命没有真正的结果成功,革命的成功就是革命过程本身不断延续。在钢铁慈父驱逐了先知之后,甚至在20世纪20年代德国革命失败之后,国家主义取代了国际主义,革命就变成了拉锯和消耗。

我上岛沿着住宅区往西走,经过几座废弃的大房子,走到一个岔路口发现一条向海岸延伸的小路,小路一直走到头可以看到一个被围住的院子,这里就是国际共运领袖、革命先知托洛茨基的故居。

现在这座楼已经是废弃半倒塌的危房,只能翻墙进入,里面满是杂草和灌木,房子已经破损得只剩下墙壁残垣,地面还有很多凹陷,顶棚几乎完全没有了。

托洛茨基住在这栋房子里直到1933年7月离开,在他到这里的第一年,中共早期领导人之一的刘仁静来到岛上拜访,从这里带回了托洛茨基对中国革命的纲领性指示文件——《中国革命现状和中国反对派(列宁主义布尔什维克)的任务》。

之后的故事,刘仁静回国后不久因为组织托派活动被开除出党,之后投靠了国民党,新国家建立后刘仁静悔过,平静活到了1987年,托洛茨基则于1940年在墨西哥被刺杀。

我穿过这栋房子仅剩的断壁残垣走到阳台,坐在托洛茨基已然变成废墟的故居中,想象90年前他和刘仁静在这栋屋子里聊了什么。

彼得大帝建起了圣彼得堡,俄国被有意识地引导成为一个欧洲国家,但是当俄国贵族们有机会前往欧洲旅行之后,他们反过来开始怀疑这一点。拿破仑战争爆发后,一直学习法国的俄国贵族们开始意识到,欧洲不是神圣的,俄罗斯才是神圣的。在战争中,沃尔孔斯基等贵族青年们与农奴一起为祖国战斗,他们逐渐发现农奴身上有俄罗斯民族很宝贵的品质,那种根植于俄罗斯大地的、具有朴素人格的、虔诚信仰东正教的农民的品质。被流放到西伯利亚的十二月党人把西伯利亚当成新的俄罗斯,他们认为在西伯利亚保留了最纯正的俄罗斯农民的品质。

在十二月党人被流放之后,陀思妥耶夫斯基等一批知识分子发现俄罗斯农民并不像他们期待的那样,这些知识分子理想中的俄罗斯神圣精神实际上是不存在的,但这并不妨碍那些知识分子在他们的作品中试图塑造这样的神圣精神,并且将其视为俄罗斯文化的一部分。在这个过程中,君主即国家变成了一个想象的民族文化共同体。

对于后来的布尔什维克们来说,共产党人是没有祖国的,全世界无产阶级不该受到国家和民族的界限,不该给自己限定一个祖国的范围,反动派统治的国家不是祖国,是不值得热爱的。

接下来,先知被放逐,苏联的建立既是革命转为低潮,自称没有祖国的共产党人建立了一个新的帝国和若干个附庸国,接下来的半个多世纪只是在边缘小修小补,始终没能突破传统俄罗斯帝国的界限。

虽然托洛茨基曾经流亡到伊斯坦布尔,但这仅仅意味着伊斯坦布尔对流亡人士的宽容,而不是对共产运动的宽容。早在1920年土耳其共产党就已经在巴库建立,但一直处于非法状态,被禁止公开组织活动,人员也遭到凯末尔政府的抓捕。

在这样的背景下,土耳其左翼人士与中国一直保持着联系。诗人纳齐姆·希克梅特(Nazim·Hikmet)在土耳其独立战争期间因为创办左派刊物被捕,1926年流亡苏联之后一直进行文学创作,纳齐姆有一首诗叫做《蒙娜丽莎与Si-Ya-U》,这个Si-Ya-U指的是中国诗人萧三。两人在莫斯科相遇,1927年上海工人起义被镇压,纳齐姆以为萧三牺牲,写下了这首诗。但萧三没有死,他们后来再次相逢,在1951年授予纳齐姆“国际和平奖”的典礼上,萧三还进行了发言。

离开托洛茨基故居,我在岛上散步,在两座山丘之间发现了一座巨大的木制废弃建筑,这座建筑是希腊东正教孤儿院,是欧洲最大、世界第二大木结构建筑,1898年修建初始是一座豪华酒店和赌场,但苏丹没有批准执照,后来一位希腊慈善家买下来送给东正教普世牧首教会,1903年作为孤儿院使用。1964年塞浦路斯局势恶化,土耳其政府压制东正教会,关闭了这座孤儿院,80年代一场大火毁坏了这里。2012年土耳其政府把孤儿院还给希腊社区,但一直没有钱修复。

从山丘上下来的时候,我遇到一对郊游的情侣,我下山他们上山擦身而过,男人好像讲了个笑话,女人一边笑一边推他,那个女人包着头巾,睫毛特别长,她笑的时候一开始牙齿都露出来了,然后又不好意思地抿嘴,低头眼睛向上看着男人,那个表情太动人了,凝固空气的爱意眼神。

我常常觉得自己在北京过的是一种精神上流放的生活,北京是我的西伯利亚,也是我的王子群岛。我曾经认为在北京能够有很多心灵相通的人,就像十二月党人认为他们在西伯利亚可以挖掘到真正的俄罗斯灵魂。但这是徒劳的,我的生活依然如荒原一样。

我和我的朋友们从各自的故乡流放到北京,北京就是我们的劳改营,我们把一生中最美好的时间花在这座城市,用辛苦的劳动换取一些微不足道的薪水养活自己,耗费着我们崇高的生命。

在我回到伊斯坦布尔城区的时候,一连半个月的冬雨天难得出了太阳。塔克西姆广场上,一群老人来给革命纪念像献花,在这座象征着当年独立与世俗革命的广场旁边,一座高大的清真寺被建起,俯视着纪念像。

这对中国人来说是很熟悉的一幕,全世界的民族主义情绪高涨,大家在集体右转,中国与土耳其都在相近的年代以民族主义的方式完成了帝国向共和国的转变。康有为在游记中将伊斯兰教与儒教对比,试图探讨两国的相似处境,如何在保留自身文化核心与信仰的前提下接纳现代化。

有人说年轻人改变世界,后面还有半句,不久再被改回来。

我每到一座城市总喜欢打开短视频,看一下当地人喜欢拍什么看什么,这也是了解当地生活的一种现代方式。在中国人输出的TIKTOK上面,土耳其人很喜欢发表他们对祖国、国旗和国父凯末尔的热爱,这些视频总会点击很高,评论中人们纷纷称赞,和中国很像,在这个角度两个国家建立了新的关联。

在太阳落山前,我前往博斯普鲁斯海峡最北面的一座小山丘上,我的面前是黑海,对面是克里米亚半岛。黑海的名字和海水颜色并没有关系,而是用黑色指代方位,中国也有这样的习惯,北方玄武东方青龙南方朱雀西方白虎。从这一点来讲,黑海在伊斯坦布尔的北方,玄指黑色,和中国文化是符合的,伊斯坦布尔的南方是红海,也符合南方朱雀。

海边有一座建于18世纪的火药城堡遗址,在克里米亚战争时期,城堡旁边法国人修建的如鲁梅利·费内里(Rumeli Feneri)灯塔用来给英法船只指路,同时提防俄国入侵。

城堡有两座高塔,东面的塔楼已经损坏,我努力攀登到西面塔楼的最高处走上城墙,看到城堡的全貌。城堡的拱门已经毁坏,只剩下一个石头半圈,如果忽略遍地的垃圾和涂鸦,这里是很美的一处海滨风光。

黑海的浪很冰冷,让我想起东北故乡的海也是如此冰冷,城堡下面是一片黑色的礁石,有点像大连的黑石礁。伊斯坦布尔是俄国想要却得不到的凯撒格勒,大连是俄国得到又失去的达里尼。

我坐在傍晚冰冷海滨的废墟上,吸收着夜晚到来前最后一丝阳光的热量,恍然意识到这里离我的故乡只隔着一个国家。

诸多移民来到伊斯坦布尔,带来了他们各自故乡的神,这些神夜晚在每条小巷子里发出低沉的呓语,他们的信仰子民也许已经离开这座城市,这些神成了孤独的流浪者。白天城市中的清真寺与教堂聚集了茂盛的生命力,旧神们无处显现,只有夜晚才能露出身影,从那些落单的人身上汲取养分,伊斯坦布尔每年要失踪很多人,成了旧神们的祭品。

我不知道有没有东方人带来东方的神,我每个夜晚穿梭在巷子中,试图召唤来自故乡的旧神,但是没有任何回应。也许东方的神从没来过,也许他们在异国吸收不到人的精神力量,早已凋零了。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

铁锈与孤岛

多数人愿意跟随时代,甚至期待自己能引领时代,但总要有人负责落后于时代,成为人群中最无趣的那个人,郁郁寡欢地跟在时代后面捡拾被碾过的碎片。有的人就是永远都高兴不起来,总会在狂欢中嗅出苦难的味道,在歌舞升平里挖掘那些希望被永远遗忘的过往,那些令一小部分人感觉尴尬,同时令大部分人感觉扫兴的记忆。

发布评论…