騰訊大家已在2020年2月被中國網信辦勒令關閉,故希望在這裡把部分文章救回來。歡迎各位留言交流。【2024年起此處不只備份騰訊大家文章,唯會註明。】如備份文章作者想撤下稿件,請留言通知。

冉雲飛:不整人為何值得表揚?

雜文家、編輯出版家曾彥修先生辭世,看到很多人表達敬意,亦有人寫《平生六記》的書評,但我卻並沒有要寫篇文章的打算。直到兩件與我有點關聯的事,觸動了我的寫作興趣。

雜文家黃一龍、曾伯炎二位前輩在曾先生辭世不久就發來一信一聯,信中對曾先生有極好的概括,因為他們三人都畢業於今石室中學,故他們說「我們以他為榮,力求配作他的學弟」。其輓聯為:「堅拒整人自劃右派入苦海 不倦誨世甘為孺子做老牛」。

以我與黃、曾二先生的多年往來和了解,知道他們當然配作曾彥修先生的學弟,且聯文是對曾先生一生很好的註釋。

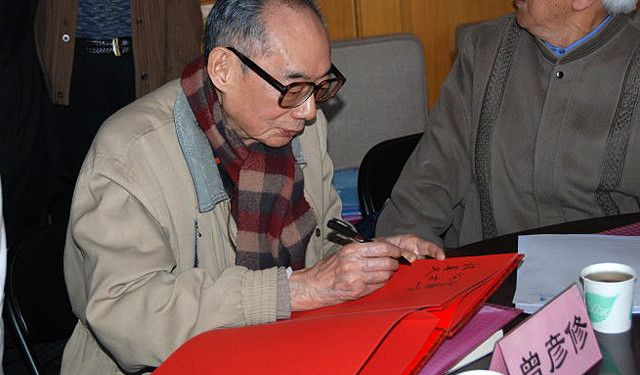

(曾彥修先生)

因曾彥修先生是名雜文家,且對後輩多有提攜,故他與寫雜文的人交往尤多。曾先生世去兩天後的2015年3月5日,雜文家楊學武在一篇名為《難得有個曾彥修》的文章里,寫曾彥修先生2001年回到他的家鄉四川參加一次雜文筆會:「在筆會期間,《四川文學》編輯冉雲飛先生發言時言辭激烈,加之他年輕氣盛,又剃著光頭,儼然一副‘憤青’形象,曾老不免有點‘憂心忡忡’,幾次問我對其他與會者的情況是否了解?還‘緊張兮兮’地擔心會議室有無竊聽器?我還納悶鐵骨錚錚的曾老何以如此‘膽小如鼠’?可他的一番悄悄話讓我恍然大悟了,他對我附耳低言:‘雜文家們要學會保存自己,消滅敵人,我們這些老傢伙無所謂了,可你們年輕人路還長,不能圖一時痛快而招惹麻煩。’」

若不是楊學武先生回憶曾老時齒及在下,我幾乎把這次與會的事給忘記了。我不是個善於與名家打交道的人,因為自己不知與他們說什麼好:一怕自己說得不得體開罪他們,二來不喜歡莫明其妙「久仰久仰」的無聊寒喧,更怕說違心話委屈自己,故至今還不曾主動結交任何一位名家。

這倒不是我要矯情到名家降尊紆貴來「教導」我,硬要裝出一副托大的、冷若冰霜的樣子,雖不至受寵若驚,但難免有吃了雞蛋見到了母雞的慶幸。這次會上我不曾記得是否與曾先生交談過,但其實我對他並不陌生,甚至比與會中的一些人更了解他,因為我早在上個世紀九十年代初就讀過他一些雜文及書。

那書是一本薄薄的小冊子,八十年代初群眾出版社出的,名之曰《審幹雜談》。當時記得最深的就是審幹中曾有那麼多栽贓陷害、無中生有的事——其實這還不最離譜的做法,當然前提是你讀過1944年康生在陝北領導編的《審查學》,以後我會花些篇幅來說一下這本稀有的奇書——而曾先生的能耐,就是秉乎良心與常識來做事,使得許多人免受無妄之災。

尤其令人感佩的是,在他自己都還遭受厄運與不公平對待之時,他卻施展手中僅有的一點權力去做善事。對四九年後身處厄運卻又想要自救的人來說,最實惠而方便的做法就是:只要自己手中有一點權力,有的人就會緊緊抓住這根稻草,把它變成一根打人的鐵棍,踩著那些被打趴下的人之脊背,以便上岸乃至高昇。

1986年,曾先生修訂《審幹雜談》並附錄與其主旨相同的三篇《人民日報》報道,由岳麓書社收入彼時著名的「駱駝叢書」(我記得其中有黃裳的《晚春的行旅》、舒蕪的《周作人的是非功過》等)再版。曾先生收入三篇與其主旨相同的《人民日報》的文章,以證其與主流合拍而不誣,這便是他教導楊學武先生要學會「保存自己,消滅敵人」的「老方子」。我無意指責這「老方子」高明的實用性,也許與曾先生有著相似看法的,特別是寫雜文的朋友們喜歡運用「打著紅旗反紅旗「的寫作方法,便是對此種「老方子」最為精煉性的概括。想給烈馬上絡頭,而給它撓癢癢的想法,無疑頗具實用性,但實際效果怎麼樣,恐怕不容樂觀。只要我們不忘記歷史,我們就會知道一句話不說,一個字不寫而被打成右派的也並非孤例。

但我的看法是,即便沒這麼倒霉,也別低估思想審查官「明察秋毫」的能力。你說點雲山霧罩的批評,雖然他一時半會兒不會讓災難降臨到你,但愛整人的機構和人似乎都有愛記仇的特性,且關於你的檔案繁復而健全,不表明他在想整你的時候不算你的總賬,因此不可對「保存自己,消滅敵人」的技巧過於自信。

再者「打著紅旗反紅旗」的話語模式,大陸人也許身處其間,見慣不怪,沒感覺到其間的彆扭和邏輯上不少扞格難通處。但龍應台一次在西安開《美文》雜誌的會,就批評這樣的言說方式。在她看來,如果不是出於婉詞運用的美學效果,而是因為發表時躲避審查的需要或是因為害怕,雖可理解,但無疑對文章的說服力與美學效果有相當的損傷。

但結合曾先生寧願自劃右派也不整人——我研究右派多年,有領導抵制劃某人為右派,但像曾先生這樣的人恐怕沒有第二位——在高壓下保護了著名編輯出版家戴文葆先生免受進一步打壓與傷害的「壯舉」,實在讓人感到他宅心仁厚,而心存大勇。看到我在雜文會上說得過於直白激烈,又不認識我,不能犯交淺言深之病,而將此點說給與他交情較深的楊學武,自是有深意藏焉。這說明他愛及晚輩,不願年輕人受無辜之災。我雖不免一直有點「一意孤行」,沒得著他這個教誨的恩惠與精髓,沒能很好地「保存自己」,更遑論「消滅敵人」?但曾先生的好意,我覺得還是不能拂逆的。公平地說,像曾先生這樣經歷不少磨難的老前輩,依舊有較為強旺的求真精神,實堪敬佩。

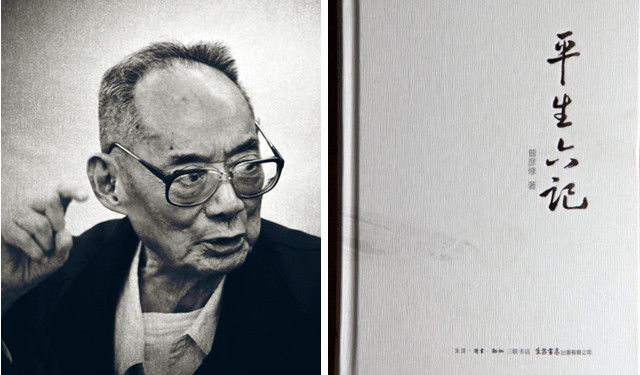

去年出版的《平生六記》把《審幹雜談》裡的內容移植了進來,雖然不無重覆之嫌,但我覺得這依舊是必要的。因為前兩版的《審幹雜談》銷量不大,且印行已久,不容易買到。《平生六記》一開篇便是「土改記異」,寫他在廣東雲浮縣參與土改的經歷。文中說到他反對翻烙餅、煮夾生飯的搞土改方法,字裡行間也比較平靜,但對比當年所寫的《鬥爭前應該做些什麼?》,無論在語氣還是在內容上都有些不同。

這篇文章是曾先生在中共西江地委聯席會上的發言報告,1952年4月15日得到中共中央華南分局的批示,於同年5月13日在《南方日報》刊發,緊接著印成12頁的小冊子由華南人民出版社5月出版。批示裡完全接受曾彥修的觀點,即不能將訪貧問苦靜態化,要密切聯繫群眾,要加強攻勢,大力宣傳鎮反,以震懾敵人。

顯然此前的做法更加教條且還可能稍顯溫和,他這做法更雷厲風行,於推進土改極見成效。多年後的回憶裡,曾彥修已經對土改有一定的反省性評價,而當時覺得所做是正確的,自然就會呈現出不同的面向。我的意思是說,我們讀一個人的回憶錄,應該盡量找到他當日所寫的東西來加以對比,這樣才能更立體更全面地看待一個人。

我聽有的朋友說曾先生晚歲所著自印的《天堂往事略》(上下),是對蘇聯垮台一個很好的反思。但我在孔夫子舊書網上去尋找,連複印本都騰貴逾百,卻已售罄無貨。因此翻出一冊以前買卻未曾讀的《京滬竹枝詞》(東方出版社2010年版)來,以便對他做更多的了解。他的詩詞參差不齊,多有打油色彩,和他的文章一樣,有不少官方意識形態浸淫的痕跡,而且他歌詠的一些人,也正是給他帶來苦難的人。

不必諱言,這說明曾先生在精神的解放上有相當的局限,與大家常看見的「兩頭真」人物中的大部分,有相似之處。其中《詠胡適》一首:「胡適先生胡所思,終身探索胡適之。至死不乾名與位,猶是紅樓考證痴」,不僅是持平之論,還充滿諧趣。《悼張學良將軍》一詩有句「閱讀古今中外史,何人曾有此奇勳」,放在歷史長河以及超越黨派意識形態的角度來看,張實在不配這樣的評價。雖然曾先生的人品令人欽佩,但人品與思考深度之間很有些時候是不能划等號的。

不過,曾先生所有詩作中流傳最廣的便是他的《九十自勵》:「碌碌庸庸度此生,八千里路月和雲。夜半捫心曾問否,微覺此生未整人」。四九年後一個人若是官員,卻沒有整過人,實屬稀罕,可謂鳳毛麟角。這才使得大家對沒有整過人的官員有格外的好感,曾彥修亦正是因此贏得了幾乎一致的好評。

從這個角度來看,曾先生的《九十自勵》不無自得且應該自得,堪作他自己的墓誌銘而無愧。但我們是否可以換個角度來思考,不整人,不是一個人包括官員做人的起碼底線麼?可是在我們這裡卻成了一個人人品的上,且只有非常少的人能承受得起這樣的表揚,這到底是哪裡出了問題?

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…