崇拜利维坦的国度

这篇文章比较长,分为如下章节:

- 被遗忘的抗争:GFW,我们不高兴

- 为什么要抗争:和平不好吗?

- 明知这墙推不倒,还要继续推吗?

- 崇拜利维坦的国度

- 活着,好好活着

被遗忘的抗争

某天清理老旧的 Google Groups,无意中发现我曾经加入一个叫「GFW, 我们不高兴」的群组——2010年正值中国网络防火墙将要投入使用、谷歌准备退出中国之际,曾经有人组织网聚百万人反审查。

这是2010年6月20日最早的群组消息:

这是2014年11月26日最后的群组消息:

群组消息从一开始组织抗议,到讨论怎么使用VPN,再到2014年最后的三条消息:六四穿黑衣出门、《血染广场》伴奏乐谱、辣眼睛的政治讽刺漫画,构成了一幅中国互联网从希望到凋零的画卷,让我心有戚戚。

这件事发生的时候我已经出国好几年,工作生活自顾不暇,对于谷歌退中和高墙竖立的消息只是隔岸观火,加上早期这个群组里许多发言都只有一两句漫骂或者抗议,不知道有什么具体行动,我就关闭了来信提醒,也从未在这个群组中发过言。若不是无意中翻出来,我已经忘记这件事了。

人是需要健忘的,就如计算机硬盘使用久了也得清理存储器,为新的任务腾出空间。再记起过去的事,通常是因为它对于现在的自己依然有意义。这就像在Hamilton音乐剧出来之前,也没多少美国人记得独立战争前后的各种人物细节,但音乐剧对历史事件的重新编排,使其有了当今社会里的意义,才又被提起。因此当这段完全失败的抗争再次浮现在我眼前,它突然生发了新的意义——让我重新思考抗争这件事。

在中国发生的事,很多都可以被磨灭到了无痕迹。要想再次想起曾经发生的事,常常没有存档可以查看。听说去年底香港大学的国殇之柱也被拆了,最后一个记得纪念六四的华人社群正在迅速地腐化。

为什么要抗争?

回到 Matters 来再次开启中文写作,是因为俄国入侵乌克兰之后,我与一位香港的笔友有几段很长的邮件对话。她说2014年乌克兰革命对香港人有很多鼓舞和启发;又说,“這次俄羅斯入侵烏克蘭,至少俄羅斯國內還有很多人走上街頭抗議這場不義的戰爭,但若是中國攻打台灣,我真不知道會有多少中國人拍手叫好”。

虽然我不愿承认,但看看国内的网络言论,我也无法反驳。我说我希望去个与世无争的地方静静过日子,不要被这些什么大帝什么霸主打扰。

她说,

人不能单是与世无争平凡幸福地活着,而是要切实地去改变世界。

我说,

我们改变世界的目的不就是为了让人能平凡幸福地活着吗?

我俩于是就 积极投身改变世界 和 让普通人过平凡生活 这两个话题展开了议论。在这场讨论中,我查阅了很多香港最近十年的资料,恶补了之前没有太关心的议题。我明白了她处在香港历史性动荡的漩涡中心,而我可能生活暂时比较舒坦,因此发出了不同的感慨。

我不是一个对时事政治冷感的人,只是世界上的问题实在太多,不可能每天对着新闻以泪洗面;暂时又没有烧到我身上的火,缺乏一个具体的抗争对象,因此我总觉得做个好邻居、好市民、不婚不育,就是我力所能及最大的贡献了。

……

呃?

不婚不育就是你最大的贡献了?

是这样吗?

你能做的就这样?

这是何等消极的世界观。如果消极成这样,那又何必还要当好邻居好市民?直接当个损人利己的小人不是更爽?

你这是在等别人帮你把世界上的问题都解决了吗?

我其实早就知道,只要这个世界上尚有苦难与不幸,我面对这些不幸也就是迟早的事。火没烧到我身上,不代表我感觉不到热气和浓烟。火没烧到我身上,说明我现在处在一个比较有 privilege 的境地。如果我看不到自己的 previlege,以为自己走在路上给流浪汉买份三明治、给垃圾做做分类回收就已经做到「力所能及」「最大贡献」了,未免太浪费自己今天拥有的一切,也未免高估了自己的侥幸。

拜这位笔友所赐,来到 Matters 上来写作变成了我的抗争:抗议中文发声的不自由;抗议中心化网络和资本主义逻辑对普罗大众的压迫。

明知这墙推不倒,还要继续推吗?

邮件往来、以及我学 新技术 新知识 的这一个多月又发生了许多事,看得人眼花缭乱。最近上海疫情爆发,不仅民生受到各种威胁,还出现了机器狗在无人街道上放喇叭这种 dystopia 的奇景。我有不少朋友在上海,发消息去问,他们都宽慰我说还行,能撑过去,不信谣不传谣。我听说现在聊天截屏举报再网暴这种一条龙服务在国内很流行,让大家都养成了不说心里话的习惯。况且人家水深火热的时候,我一个海外逍遥着的人又能跟人家感同身受么?于是我也不多问,只能心里默默祈祷。

很多朋友回国一些年份之后就不再睁眼看世界,突破防火墙代价太大,翻墙出来看又没什么好处,活得太清醒只会徒增痛苦。不是所有人都有条件移民,有条件的也不见得愿意在人生地不熟的异乡白手起家。回到国内立足干事业,我思忖,他们总免不了要去缔结国内的关系网,利益捆绑牢了也就更难跳脱出来反抗,可以说是被招安,也可以说是为了求生吧,我都理解,只是难过大家今后聊不到一块儿了。

不过,最近一位跟我关系很好的朋友突然在朋友圈里频繁发声。他太太是台湾人,早已在德国安家,思维自然和国内的朋友不一样;日子本来好好过着,工作、买房、晒娃、晒假期,跟国内井水不犯河水。但他为什么又突然要学鲁迅先生,在铁屋外面敲敲打打,想要唤醒屋里明明可以在麻木中死去的人呢?

根据他前后的发言,我猜想是因为他这大半年一直想找机会回国去看望母亲和外婆。但是德国和中国之间的签证已经互相取关,回国的核酸检测要求越来高,机票越来越贵,航班还随时取消或送返,对于上海的过度防控忍无可忍。在同学群里讨论,各种立场光谱,他耐着性子一句一句地理论,我看着都特别费力。

到头来有什么用呢? (@米米亚娜 抵抗不是为了有用)可能我朋友也自我怀疑。可是在同学群里试图团结那些与他曾经称兄道弟的人,也许是他目前唯一能发出的呐喊。

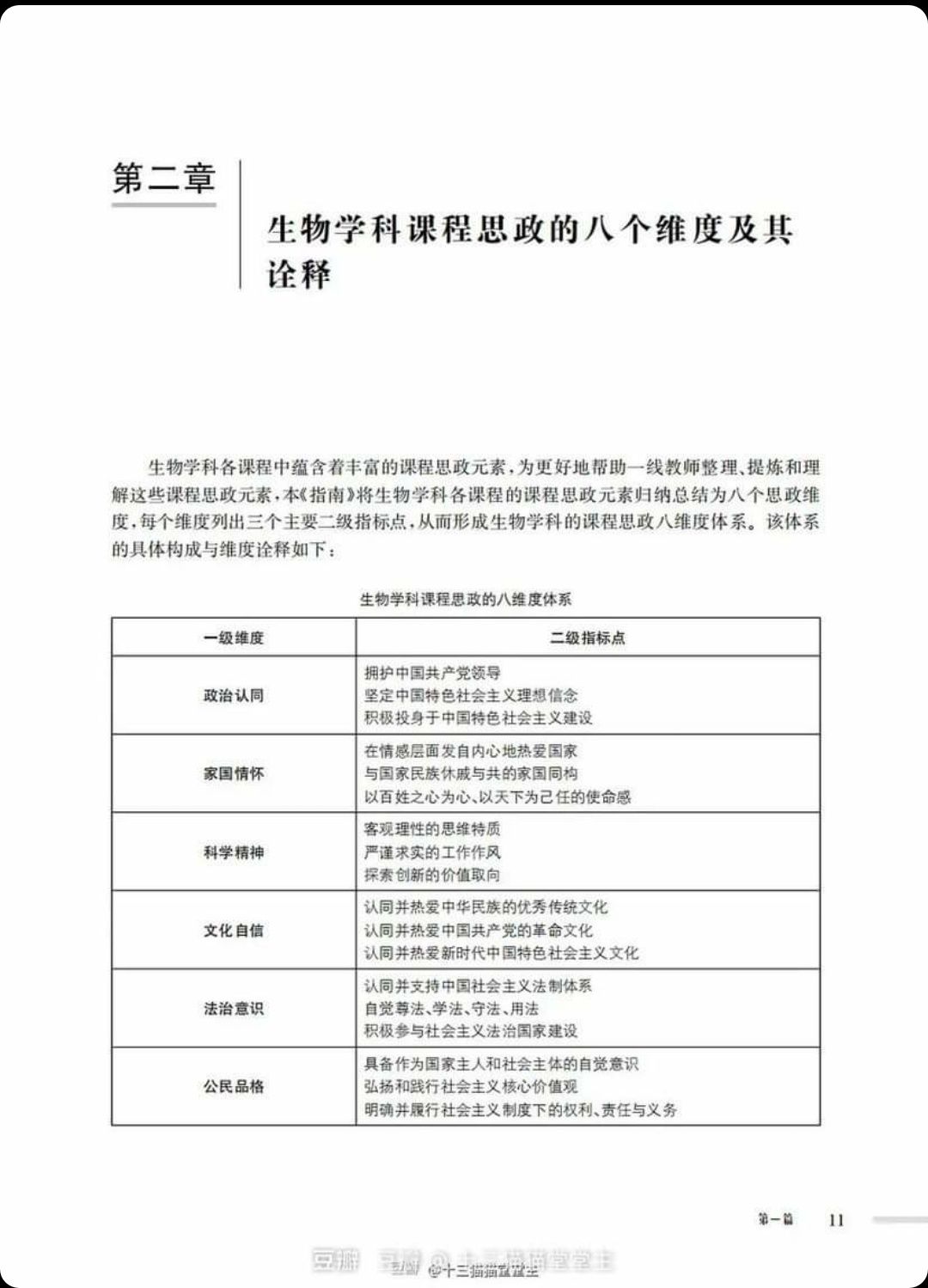

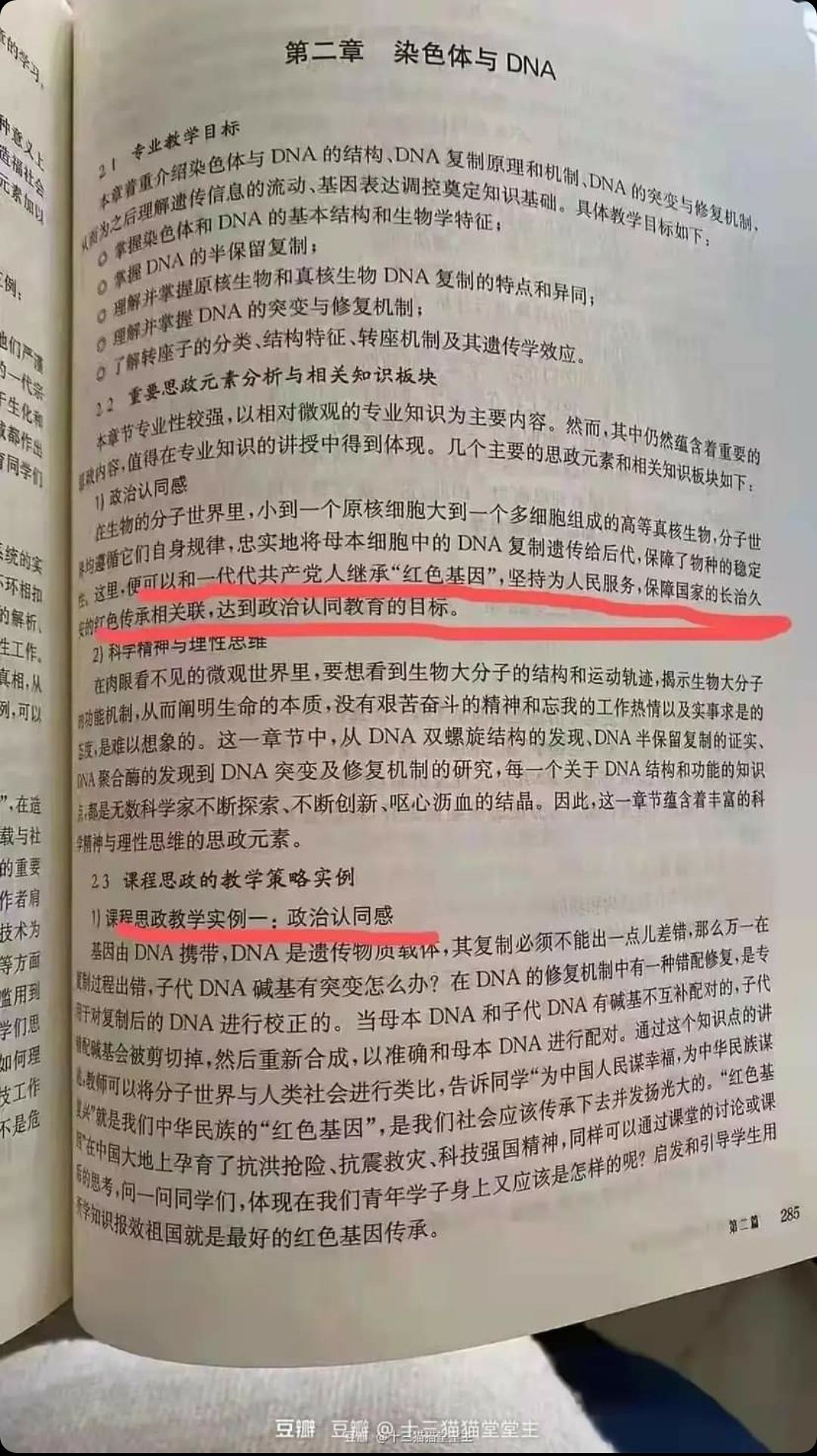

他跟我说,你看看中国国内现在是什么样子!这是高中《生物学科课程思政教学指南》:

我看了差点晕过去。我是真的跟国内太脱节了。

这必须存档钉上耻辱柱啊,放到 Matters 上示众一万年!

一代国家机器的炮灰就是这样制造出来的。

这套教学丛书的编撰者是华东师大生命科学院院士杜震宇。看了他编的这套理论,是不是觉得中国的什么院士是个天大的笑话?

对,这堵墙已经建成了,推它也没用。但或许,墙根本就不是我们敌人。

信奉利维坦的国家

有「中国防火墙之父」之称的前北邮校长方滨兴 也是个院士(中国工程院),他做报告被扔鞋扔鸡蛋、被骂到辞职、骂到没法出来做人。

不过我不认同这种「抗争」。这不算抗争,它只是发泄,跟喝水烫了舌头一怒把水杯砸了差不多。方滨兴、杜震宇们不做这事,中共自然能找到别人来做。

但是如果我们不把抗争的对象具体到某个人身上,我们又怎么去对抗那看不见摸不着的枷锁?

听了朋友圈中转发的这段录音,联想到上海防疫下的各种冤情,还包括中共统治下的其他冤案疑案,我突然有点明白。

这段录音大意是,业主打电话给小区区委书记抱怨自己楼里十户人家有六七户都检测阳性,但是却没有封楼。检测阳性的业主在外面活动,让这位未呈阳性的女士担心自家人安危,不敢开门出去。她希望区委书记来管管这些查出阳性的人,该封楼的封楼,该进方舱隔离的拉去隔离。区委书记推脱了一会儿后终于崩溃,说方舱全满员,已经到极限,封楼也没人手,除了统计她报上来的数字之外,别无他法。最后两人各自抹泪。

中国是一个信奉利维坦的国家。利维坦(又译 巨灵)国家,是17世纪中叶 Thomas Hobbes 提出来的概念,说人都是自私自利的,因此如果没有一个强权政府介入,我们就会互相抢夺生存资源,人人自危,陷入「所有人对所有人的战争」状态。这时候人们就会祈求一个国家机器来维持秩序,哪怕是让渡自己的人权与自由也在所不惜。

这段录音里就是这种情况,这位女士不信任自己的邻居,也无法与邻居业主协商和谈,只能求助区委书记:你们就不管管吗?!这楼你们不封吗?

才十户人家的居民楼就已经没法内部协商,你让那些动辄几百户的大楼怎么治理?

区委书记也只是底层干部,也只能听“上面的政策”。“上面”拿不出政策,就只好互相干瞪眼。利维坦失效,人陷入恐慌。

这种“人人都可能来害我”的恐慌,非常显著地表现在这位打电话的女士的声音中。人人自危的状态持续到某个临界点,武警就可以出面镇压了。这时候 人民 会夹道欢迎坦克开进小区街道。射杀几个检测阳性还到处乱窜的邻居算什么?重要的是利维坦终于回来管我们了,我们终于可以放心了!(参见陈冠中的《盛世》)

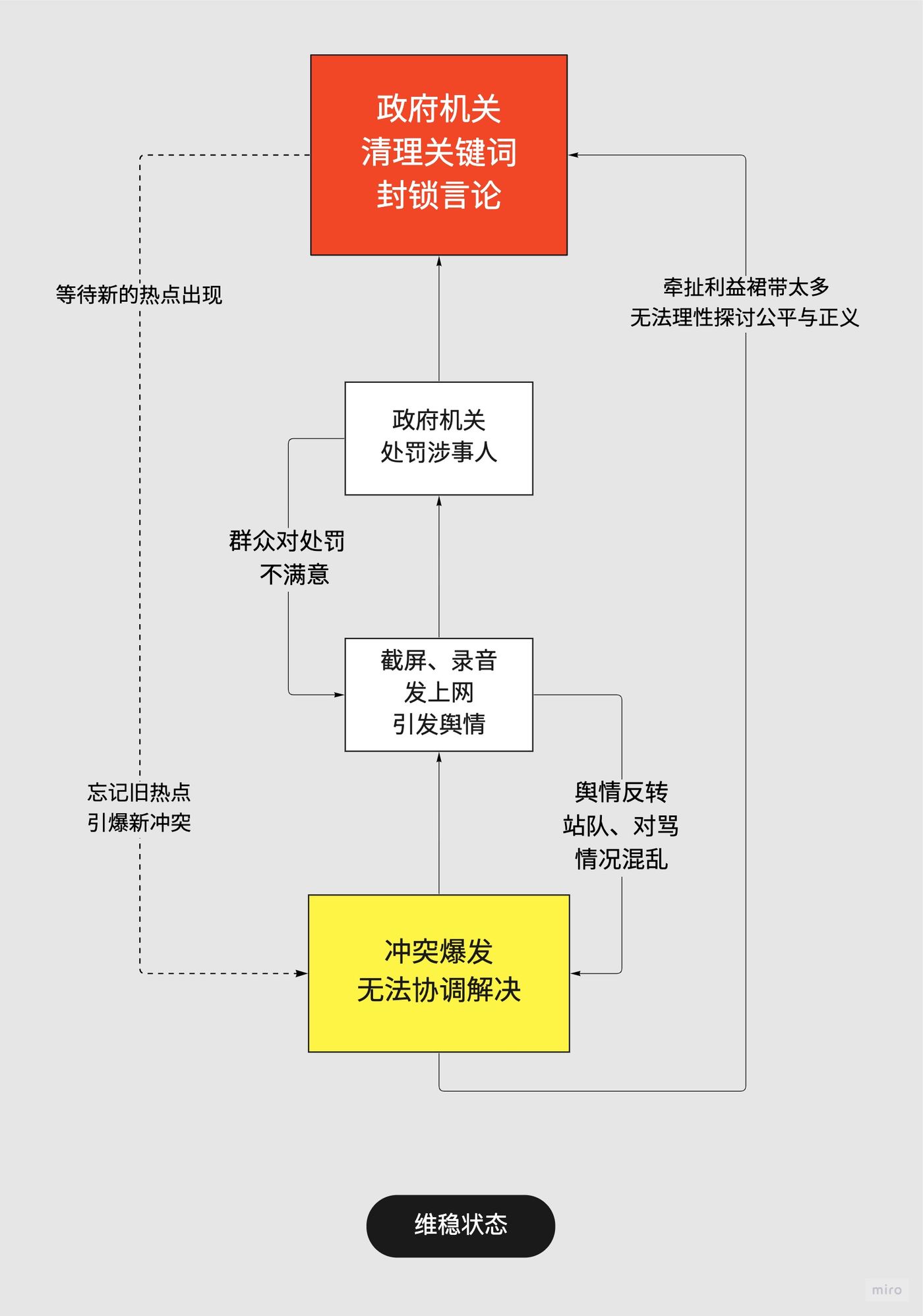

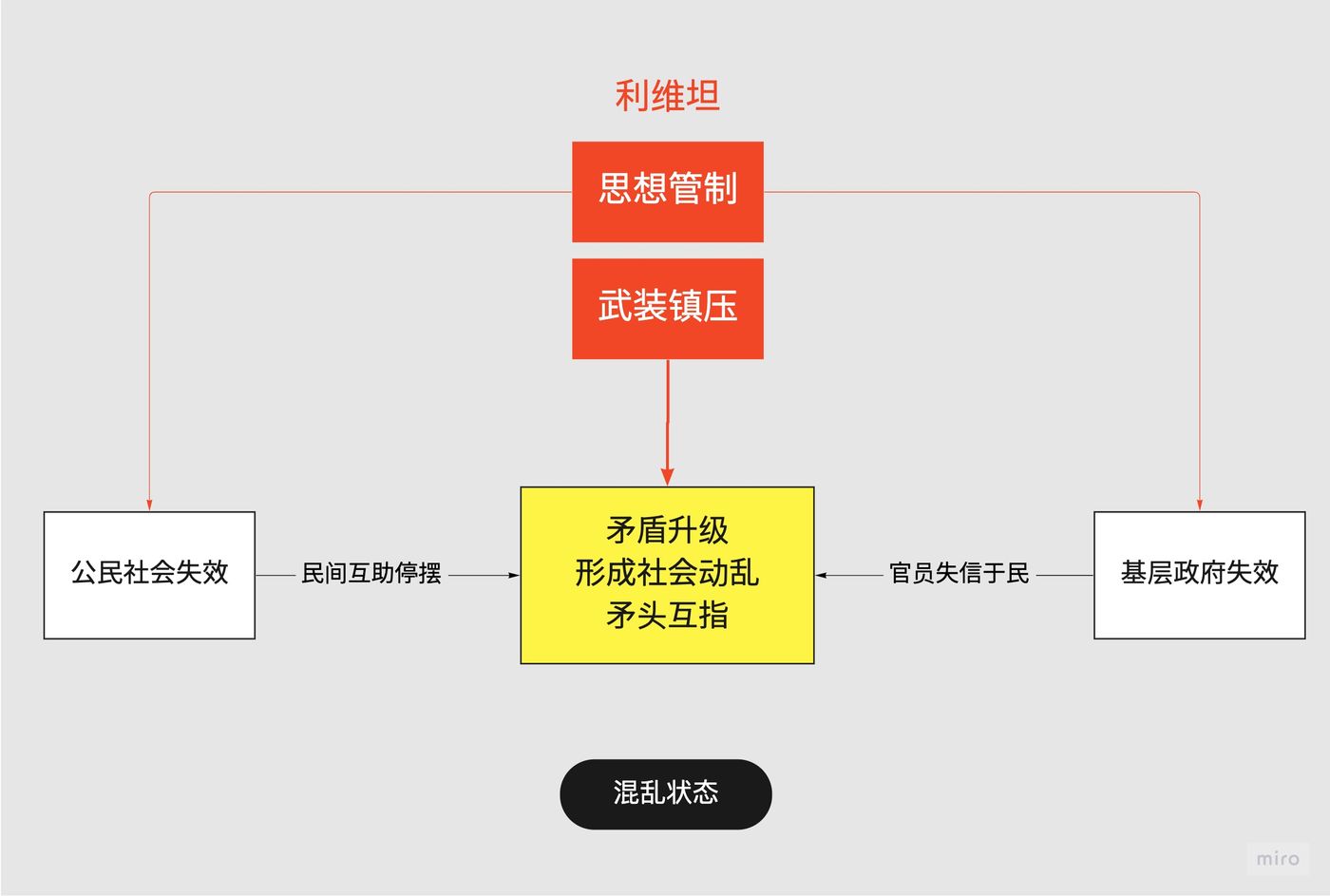

我画了一张流程来展示中国社会的舆情怪圈:

遇到问题,一般就是先基层找个替罪羊来开除了,处分了,看能不能压住口舌。压不住了,或者是需要处分的人位高权重碰不得,就开始删文、炸号、隐蔽关键词。

随着被压下去的矛盾越来越多,纸包不住火了,利维坦就会暂时隐身,让大家自己去讨论解决。但是被思想管制惯了的人群,缺乏思辨能力,容易信谣言、被煽动,于是各种群体矛头互指,互相压榨,形成恐慌。这时人民就开始集体召唤利维坦。“谁来管管呀!”

当你把公平的判定交给“上面”,还有“上面的上面”,你就主动让出了你身在“平面”上的主观能动性。“上面”心情好就赏你一个“公平”,要是你不满足,还要求更多,你就变成了“上面”眼中的不稳定因素,成为了需要维稳的对象。很多人对“上面”不满,但是不敢闹得太厉害,怕犯寻衅滋事罪,权衡利弊最后还是乖乖闭嘴,于是更进一步助长了“上面”的威权,我们最后进入 维稳→ 混乱→镇压 死循环。

可是利维坦国家是17世纪的概念,早就该淘汰了呀!

正常的人际关系难道不该是,你给邻居留条消息说,朋友,我们怕感染,能不能互相体谅一下,咱们轮流使用楼道?

人通常是自私的没错,但人也是社会性的,需要他人的接纳和认可。一个正常的社群里,大家彼此协商一下,体谅一下,互相行个方便,不是很常见的么?需要什么事儿都找利维坦来主持镇压吗?

请不要说我太天真,也不要说中国人素质不行做不到个体协商必须依赖利维坦。游戏设计师Nicky Case 设计了这个网页小游戏,The Evolution of Trust, 玩过之后你就会明白,不需要利维坦,单以博弈论为基础进行模型推衍,社区自治达到平衡状态是什么样子的。什么「所有人对所有人的战争」,真的太过时了!

为什么言论管制、思想管制、互联网管制让我如此愤怒?

因为它瓦解了人与人之间最基本的信任机制和人独立思考协商判断的能力,让人们陷入谣言,猜疑,恐慌,进而彼此攻击,等待某个权威的官方说法,全然忘记了这一切的始作俑者就是那个监控管制这一切的官方权威。

我们这段时间跟着 @Matty Matters 在线学习小组天天讲去中心化自治;然而如果一个社群的个体之间缺乏基本的信任和协商机制,一遇到分歧就找利维坦,搞再牛的区块链,发再有潜力的社区代币,设立再精密的投票机制,都他妈的没用啊!!

(@雨蒼 在 Web 3.0 的去中心化是未来吗? 里有更技术性的分析)

活着,好好活着,有韧性地活着

我2006年出国的时候,全球气氛还比较开明。中国加入WTO有五年,谷歌在中国落了脚,港澳通行证即将施行,中台开始也互派留学生,国家的边界和网络的边界似乎都在慢慢开放。我那时出国也没有觉得要移民,就只是单纯地想着,世界很大,想多看看。那时候流行一本书:The World Is Flat,我很受鼓舞。作为全球化进程中的受益者,我幻想着这些好处能够一直持续下去,我能够当一个世界游民,走遍天涯海角。

回到开头我与那位香港笔友的争论,我说我希望去个与世无争的地方静静过日子,不要被这些什么大帝什么霸主打扰。

她说,

人不能单是与世无争平凡幸福地活着,而是要切实地去改变世界。

我说,

我们改变世界的目的不就是为了让人能平凡幸福地活着吗?

说个故事:

一位我敬重的漫画老师,自己走过一些泥泞道路,有所觉醒,因而善于启迪人。她让多年不曾触碰画笔的我重新找到了绘画的乐趣与意义。除了教画画,她也会在教学中穿插对消费社会的批评,教大家注重创造,追求纯粹的精神体验,不要被买买买拖入空虚生活的死循环。她过着仿佛是世外高人般的生活,每天画画、打坐、学习、教学。

在一次课堂分享上,她用了香港漫画家小雷的画作当范例,聊天群里有个小粉红跳出来说:“这个小雷是个港独。大家还是不要跟她扯上什么关系。” 她没肯定也没反驳,继续讲课。我一下子想到她老公是香港人,也是艺术家,会讽刺现世的那种,她应该是同情香港运动的吧,至少不会被小粉红牵着走。

但她毕竟是体制内的教师,不会公开谈这些。她公众号上全是关于绘画学习和修身养性的文章。不知道她心里怎样想。不管是主动还是被动,她选择了沉默。我后来在 Wikipedia 她老公的条目里看到说,去年9月他们离婚了,老公已经回到香港。

虽然不能确定她是否仍然如同她公众号展示的那样,继续过着世外高人的生活,但我想到这些,还挺难过的。不知道她会不会像中国历史上大多数对现世不满而又无奈的文人那样,慢慢进入隐逸无争的修禅状态?又或者进入下一阶段的觉醒?

朋友,你后来说:

其實問題的核心從來都是ignorance和apathy,就像並不是白人against black people(很荒誕的是每當有人被指責爲racism的時候他們總是會說「我不種族歧視,我有黑人朋友」),他們只是對racism視而不見,這樣的視而不見集聚起來就形成了制度性、系統性的歧視。而apolitical簡而言之就是對不公義視而不見,當你對霸凌視而不見時那你就是站在霸凌者的一方,而你的視而不見也讓霸凌者可以更加爲所欲爲。

可能你这句话很适合送给我那位老师吧。你说得对。视而不见让霸凌者可以更加为所欲为,所以那些逃避时政、隐逸修禅的文人,以为自己出淤泥而不染,通常最后也只是香消玉殒回归淤泥。

抗争,活着。活着,抗争。也许我还没有走到上街游行示威的地步,但我仍然在以我的方式抗争着。我会用我活到今天所有的学识、才能、经验、热情,去拥抱这个时代带给我的矛盾感,去找下一个出口。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!