教師、評論人,也從事教師專業發展工作。

香港幼兒教育問責之二:專業問責

戚本盛

2022年1月

(《香港幼兒教育問責》四之二,之一、三、四見 戚本盛(Matters) 。

全文PDF下載:https://tinyurl.com/cpsmatters

本文封面插圖自 Pixabay 下載。

7. 專業問責匱乏

Kogan (1986)的「規範的問責模型」的主要分項,除以上市場問責和行政問責外,還有「專業問責」(Professional Accountability)。一般而言,專業成員若有表現及不上標準,特別是遭到投訴後,業內認許的組織可對其施加制裁,包括介入、接管其業務,例如香港律師會於2020及2021年底介入某些律師行暫管業務(《香港律師會》,2020,2021);或可說是極刑的取消專業成員的執業資格,例如醫務委員會裁定某醫生專業失當而懲處其暫除執業資格3-5個月(The Medical Council of Hong Kong, 2021)。

在香港,若有人認為教師行為失當,可向教育人員專業操守議會(簡稱「操守議會」,2018)自訂的程序投訴,該議會跟進處理,包括立案與否、收集資料、聆訊等,裁決結果向教育局報告。然而,操守議會只是教育局的一個諮詢組織,並不是具有獨立地位,制裁的權力仍然由教育局按《教育條例》行使,也就是說,即使把聆訊的過程視為專業問責,也是被置於行政問責之內的。

除操守議會外,教育局和學校也有責任接受投訴,教育局憑藉的仍然是來自《教育條例》的權力,學校處理的權力則通常是基於僱傭關係,二者的問責性質分別是行政和管理的。香港幼稚園參加幼稚園資助計劃的其中一個條件,便是要求幼稚園校董會的「加強問責性和透明度」,訂立校董會章程,成員須加入其他持分者或獨立校董,而明言「資助中、小學的法團校董會並不適用於幼稚園體系」,則幼稚園校董會的負責對象仍然是辦學團體(教育局,2018)。也可注意的是,以資助中、小學的法團校董會來說,雖然具有獨立的法人地位,但其職能之一已由法例訂明「為學校的表現而向常任秘書長及辦學團體負責」(《教育條例》第40AE條),可見學校即使由有獨立法人地位的校董會管治,仍然要接受教育局的行政問責。

行政問責當然也可以具有專業成份或符合專業原則,例如多年來通過課程指引要求幼稚園課程的「從遊戲中學習」原則,在專業上可謂並無異議。可是,行政與專業到底是不同的概念,特別是執行問責者的職責受其所得授權規範,在一些政治上重大爭議的課題,有過政策或觀點有違專業的例子,較遠的是2011年的《德育及國民教育科課程指引諮詢稿》,較近期的則有2021年國家安全議題「沒有爭辯空間」的說法(戚本盛,2021b,2021c)。

2021年教育局發表在幼稚園教學中推廣國家安全教育的《資料便覽》(教育局課程發展處,2021),指《課程指引》(2017)早有關於國民教育的情意元素,例如「民族感情」「國民身份認同」及「共同維護國家安全的意識和責任感」等,可是,證諸《課程指引》內容,對國家或國民身份僅為「初步認識」(頁21, 37-38, 59),更遑論維護國家安全的責任感等。如果說《課程指引》所述合乎幼兒階段的學習原理,不違專業原則,那麼《資料便覽》則只能是行政部門並不專業的又一例證。

另一事例也可看出行政機關與專業責任分離的現象。2021年11月教育局向各小學及中學發出通函,建議於12月13日悼念南京大屠殺的教育活動,包括播放戰爭紀錄片段,片中包括日本軍隊殺害中國平民的殘酷畫面。有小學教師向一年級約6-7歲的學生播放有關片段,有學生因而受驚,家長公開投訴。教育局事後指教師須選擇合適的教材,「因材施教亦是一貫教育專業的體現」;行政長官則指教育局「只提供教材,讓學校和老師決定如何教學」;但亦有小學校長指有關建議涵蓋小學一年級至中學六年級,沒有說明教材適用的學生年級(教育局,2021d;《教育局指》,2021;《教育局南京屠殺影片》,2021;Nanking massacre, 2021; 《小學播》,2021)。從問責的角度看,涉事學校和教師固然有課堂教學的第一責任,但教育局通函即使聲明「建議」「僅供參考」等,其實也有一定的指引功能,起碼並不意味不須為專業上考慮不周負責的。這一事例也正好說明,行政問責如果缺乏專業問責的制衡,是可以促進教育相違的。

第2節的個案也可以說明專業問責匱乏的現象。第一,已如上述,自由遊戲的理念含混,突出「加強自由探索的元素」一點以致專屬時間的安排等,在文件既未舉證或交代依據,也沒有在專業內得到充份討論和認受。幼稚園須作如此安排,如果是因為教育局的監管角色,則是行政問責使然;如果是為了得到資助,則可視為滿足作為服務買家的教育局的市場問責;兩種情況都不屬專業問責。

第二,事項22中校長叮囑不加深課程,也不要採用過份操練的學習策略,固然有相當教育研究支持(例如 Bransford, J.D. et al, 2000; Willingham, 2009; Kostelnik et al, 2014; Gestwicki, 2017; Committee on How People Learn II, 2018; Garcia-Nevarez & Gordon Biddle, 2021等),但校長沒有說明其意見的理據,是因為專業知識或按照教育局指示便大有不同。再引伸開去,假使有私營學校不遵行這些原則,甚至以此迎合家長,訴諸市場,加深課程,重操練、輕遊戲,由於沒有資助協議規限,只要沒有違反法例,教育局固然難以問責,專業問責也因為缺少得到認受的組織而無從談起,於是,市場問責主導學校選擇,可能不符專業知識,不利幼兒的教育。

簡言之,幼兒教育的專業問責,相對於行政及市場問責而言,可說是較為薄弱甚至是匱乏的。要改進這一點,無論是提升專業問責的意識,或者建立或鞏固相關的制度,都有其意義。

8. 專業的三種理解

香港教育缺乏專業問責的制度,也可以說,專業問責只能通過行政或市場問責實施。這現象顯然並不理想,一來,如上所述,行政與市場問責並不一定專業;二來,沒有區分不同的機制與量度,其實不利履行問責。要促成專業問責,前提是釐清對「專業」的理解。以本文提出的個案為例,事項2-5, 10-11, 13-14, 16, 18, 及21-22均涉及通過課程和教學等給學生的教育,都直接和專業相關,可以作為例子作出分析。

在事項16中,校長認為「最要緊是讓幼兒學得到,學得好」「即使在家長群組、Facebook中有人說三道四,不利學校聲譽,但也沒辦法」,由此表現了她的一種價值觀,把學生的學習視為重要的價值,置於家長意見或學校聲譽之上,家長意見或學校聲譽是可以引伸至市場機制的,則校長顯示的便是一種取專業捨市場的價值觀,通過某種價值觀表現出對專業的理解,可稱為「專業作為價值」(Profession as values),所謂「價值」,於問責而言,即可理解為量度,機制便是審定符合價值與否的專業判斷,專業價值的問責量度,在幼兒教育是仍可爭議還是已有共識,下文會再探討。

從學生學習或接受教育過程可看出對專業的另一種理解。上文的個案中,家長把學習與遊戲對立起來(事項2),被教師認為不懂得自由遊戲的教育功能(事項13),均涉及對遊戲的教育功能及作為學習策略的認知,包括甚麼遊戲讓幼兒學會哪些知識或能力、怎樣的遊戲可讓幼兒有較強的學習、遊戲有沒有限制以免有礙安全或接續的學習等等,學術界對這等問題已有大量的研究成果(例如:Sheridan, 2011; Tullis, 2012; Fuster, 2013; Open University, 2016a, 2016b, 2017; Resnick, 2017; Stixrud & Johnson, 2018),可以說,避免一律否定自由遊戲對學習的意義,正好說明需要有足夠的知識基礎來理解。

以遊戲作為學習手段為例,即使稱為「自由遊戲」,其實應理解為「安排的自由遊戲」,所謂「安排」,包括設定目標,預備遊戲,激發幼兒參與,觀察幼兒的表現之餘,也按情況決定是否或如何引導,如何給學生提問,遊戲後如何引導學生反思並給予回饋。同樣重要的,是因應而不是限制萌發或即興的情況。以上種種,在講求認知之餘也講求技巧,都屬於專業的範疇。至於專業考慮的學習效果,則是一個相對的概念:由不懂到懂,由少到多,由淺到深。在《課程指引》(2017)中即列明,對幼兒的「合理的期望」,既參照幼兒一般的發展(頁58,83-86),也基於對「班中每位幼兒的認識」而不作幼兒之間的比較(頁57,63),以評估的術語來說,屬並用「常模參照」及「標準參照」(Norm-referenced & Criterion-referenced)。考慮學習成效,可稱為「成效認知」:教育重視的是取得學生的學習成效,而不是教師走完教程所需的步驟,簡言之,是追求「學生學會」,而非「教師教過」。嚴格來說,「成效認知」也屬於專業知識,不過,就「成效」的重要性經常為「過程」掩蓋的現象來說(徐燦,1996;Scheerens, 2016; Twadell et al, 2019),值得特別標舉。

自由遊戲的安排,和其他環節的教學一樣,通過判斷決定有否知識基礎、有否技巧推行、有否教育成效,知識、技巧和成效認知,便可作為問責的量度,專業能力可視為問責機制,這便是統稱為「專業作為能力」(Profession as capabilities)的理解。這些能力具有專門(specialized)的性質,例如,醫生、社工、警察、教師都可以關注兒童的福祉,但教師有別於其他專業或職業的,在於運用以上例如「安排的自由遊戲」的課程、教學與評估的進行計劃、實施和檢討的能力。這些能力,如屬明顯的、形式的、能按一定系統編排的,則可經過正規的培訓學會,並往往可由一定的資歷佐證,例如某大學的學位或某課程的聽講證書等。至於須因時制宜,並非系統形式,沒有形成通則甚至難以言詮的能力,則只能通過經驗或直覺習得,常見的培訓途徑有師徒計劃或學習社群等。

如果說「專業價值」是基礎,「專業能力」便是在基礎上通過研究、驗證或詮釋建構起來的,至於在社會有否法定認許的地位,即「專業作為法定權力」(Profession as statutory powers),便屬於「專業」的第三種理解。法定權力為其機制也講求正當性,正當性是這種理解下的專業問責的量度。如上所述,目前香港教師不像醫生或律師具有法定的專業地位,教師行使職權,還沒有一種壟斷的合法權力,《教育條例》規管的是學校裏教師的資格而不是只賦予教師教學的權力,任何人未經註冊而自稱教師或教學也不屬違法。在香港,讓教學專業具備法定權力的「專業化」(professionalization),雖然已經近40年的討論歷史,而且曾經成為正式的政策,於教育界取得相當大的共識,卻一直還沒有完成,甚至可說已遭擱置(教學專業議會籌備委員會,1998;曾榮光,1998;余惠冰,2001,2002;Sweeting, 2009; 教育統籌委員會,2015;戚本盛,2021b)。

也值得強調的是,「專業化」既經法定,而法律又屬政權管治的有效工具,則如何確保政權與專業保持互相尊重的距離,便至為重要:專業既有權自主,服務於公眾利益,又不致於排他圈地(closures),政權也能接受專業制衡或自我約束而不作干預,可謂至為理想,與現實卻常有出入。在1997年後的香港,與專業及教育關係密切的學術自由,便受過政府官員兩次嚴峻的挑戰,一次是2000年的香港大學民意研究計劃被指受壓,一次是2007年香港教育學院管理層披露該學院內部運作包括人事任用受到官員干預,都說明了政權與專業之間的敏感而脆弱的關係(Currie, Petersen & Mok, 2006; 杜耀明、馬樹人、蔡寶瓊,2011)。

教師既被視為追求平等、消滅貧窮,甚至是傳承意識形態和提升公民素質等的重要因素(Teachers Matter, 2005; Education 2030, 2015; 《習近平出席》,2018;Béteille & Evans, 2019),則就着教師的管治權力,包括註冊、紀律及評鑑等,便難以自外於政治制度,甚至為政權覷覦。外國即使已法定專業自主的教師公會,也有被撤除法定權力的事例(Page, 2013; Glegg, 2013; Wermke & Höstfält, 2014)。在香港,已取得法定權力的會計、律師及西醫專業在職權、自治與資格的問題上受政權介入的事例,近年也接連發生(《財匯局通過》,2021;《香港律師會選舉》,2021;《立法會三讀》,2021),而香港公民社會更在瓦解(Lim, 2021; 何明修,2021;Ramzy, 2021),教師作為專業要取得法定權力作自我規管,通過這途徑取得的專業問責形同向政權要求放權,奏效與否便須視乎社會的民主或開放程度,以及上述的專業與政權之間的互動。

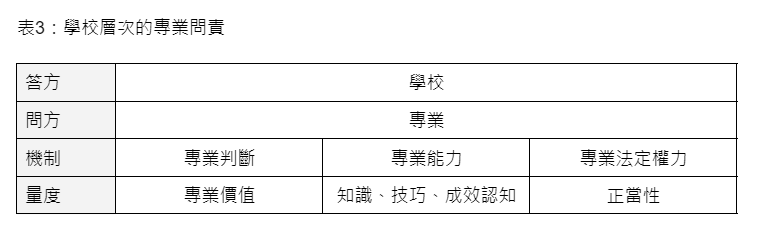

綜合而言,專業問責可從「專業價值」「專業能力(知識、技巧、成效認知」及「專業法定權力」來理解,問責的機制與量度也各有重點,下表列出這三種理解下的專業問責,並與行政及市場問責並列,以茲比較。

證諸香港幼兒教育,三種理解下的專業問責發展並不一致,下文再作分析。

9. 跨國或跨地區幼兒教師的專業問責

本節以9個國家或地區的幼兒教師專業倫理文件,按上述「專業的三種理解」加以比較,從中分析幼兒教師專業問責的關注。本節只選專屬幼兒教師專業倫理的文件作分析,就一般教師而訂的專業倫理文件,雖也有適用於幼兒教師的,並未包括在本節討論之列。

上述11份文件來看9個國家或地區,其中8份為專業組織自發撰寫,當地政權並無參與,第7、9、10三份則來自政府。第7份是考試標準,為中國教育部制定之教師職業國家標準及最基本要求,考查申請教師資格人員對必需的職業道德、專業知識與基本能力的認知,其「三級指標」具有指引的性質,值得包括在本節一併分析。第9份由台灣政府發表,按當地法例,幼兒教育機關的主管須協助其屬員成立相關組織及訂定工作倫理守則,該份文件即為此提供參考資料。第10份也由中國教育部發表,目標為「進一步加強師德師風建設」,受文者為國內各省、市、自治區的教育部門,以及部屬高等學校等。

下表分析該等文件中中涉及「專業價值」的內容。

該等文件中所列的價值,絕大部份都是幼兒的尊嚴和權利,以及作為個體的獨特性,同時確認兒童與家庭、社區、社會與文化的關係。其中NAEYC(2011, p.2)指「至高無上的責任是在給每一名幼兒安全、健康、培育及回應的情境下提供照顧與教育」;AECE(2015, p.6)更明言,如果在守則的不同價值或義務互有矛盾時,以「維護幼兒的心理、思想、身體和健康等安全」為凌駕性的義務。從問責的角度來看,以上均可以理解為要求幼兒教師以爭取或維護幼兒尊嚴和權利為專業的價值觀,或可說是以此等價值為專業問責的量度。唯一例外的是中國於2018年發表的《新時代幼兒園教師職業行為十項準則》(簡稱《十項準則》),該文件雖然仍有訂明「愛護幼兒」「尊重幼兒權益」,但首三項「堅定政治方向」「自覺愛國守法」「傳播優秀文化」均不專指幼兒教育而言,屬於政治上的或意識形態上的價值觀。《十項準則》跟其他文件禁制不當行為的內容幾佔逾一半的篇幅,也與其他文件不同,例如:

不得在保教活動中及其他場合有損害黨中央權威和違背黨的路線方針政策的言行。(第1條)

不得在工作期間玩忽職守、消極怠工。(第4條)

不得採用學校教育方式提前教授小學內容,不得組織有礙幼兒身心健康的活動。(第7條)

不得推銷幼兒讀物、社會保險或利用家長資源謀取私利。(第9條)

這些採用「不得」句式的寫法,既有像上述第1條般抽象得幾近讓問責關係上的問方任意演繹的,也有像第9條較具體像因應個別事例而寫的,這些都是其他倫理文件鮮見的。

至於「專業能力」的內容,筆者優先選取與幼兒遊戲有關的條文列出於下表,如文件中沒有直接與幼兒遊戲相關的,則選取內容相近或其他的作為例子。

上述美國NAEYC和新加坡AECE的文件中,提到幼兒遊戲的一句,都用了「支持」(support)的寫法,屬價值觀的表述,以這樣的形式述及幼兒遊戲,未見於其他倫理文件,為了利便比較,筆者置於上表。上表所列來自9個國家或地區的文件中,有5份明言重視遊戲,美國、新加坡、英國更視之為所有幼兒的需要、融合環境中的權利。何謂「需要」「融合環境」,怎樣安排無論能力障礙有無或大小的幼兒一起遊戲,在在都需要一定的知識與技巧。至於中國的文件表述「理解」,屬於認知範疇,也和該文件訂明考試範圍的性質有關。

至於表中非遊戲的例子,歐洲的IFEC提及「促進」,也需要對兒童成長和發展有所認知。其他例子中,台灣幼改會、日本保育會、台灣教育部、芬蘭ECETUF都提到創設環境,以及英國BAECE提到「倡議」,均可歸入技巧範疇。

再多舉二三例子以作說明。澳洲ECA的文件有以下兩句:

有效的學與教以依據專門知識及多重角度作專業決定為特徵。(第3條)*

研究、探詢和實作為本的憑證提供資訊予優質教育與照顧。(第8條)*

美國NAEYC的文件對家庭的責任一節,第一句即為「熟悉與家庭一起有效工作的知識基礎,並通過持續教育與培訓保持了解情況」(I.2.1)*;於台灣教育部的文件中,則有「我們應該主動向家長說明教保服務方式及內容,並提供服務成效的資料」(服務倫理.負責誠信.3);以上涉及專門的知識、技巧和成效認知,可視為「專業能力」的例子。

至於「專業法定權力」,則未見載列於上述各文件之中。

10. 學校教師「專業價值」的問責量度

香港沒有來自非政府的專為幼兒教師制訂的專業倫理文件,至於與專業相關、由政府諮詢組織提出、經政府認可、適用於所有學校教師包括幼兒教師的,則列出如下表。

上述文件中,較特別的是《能力架構》明確提出「基本專業價值觀」的說法,內容甚至涉及教師個人的品格,其論述是這樣的:

優秀的教師都關懷愛護孩子,熱衷追求任教科目的知識,支持和鼓勵學生各展所長。最重要的是:這些教師本身必須具備健全的品格。(頁8)

在這裏,教師個人的品格是作為履行專業職責的前提而提出的。該文件接着說:

教師有必要先建立高尚的基本信念、價值觀及態度,才能令有關教師專業能力的討論產生意義。教師最重要的信念是:每個學生均有接受良好教育的權利,以及他們人人都能學習,並且可以學有所成。憑著這些信念,教師自然會關懷愛護學生、尊重學生各有不同背景,以及對培育每個學童的全人發展有所承擔。(頁8)

該文件還分列以下6項基本價值觀(頁25):

關於專業價值觀,在《專業守則》和《專業標準》則有其他說法。《專業守則》第2章有對專業、學生、同事、僱主、家長及公眾的義務共74項義務,箇中的價值觀和《能力架構》所列有差異也有相近的,部份例子包括:《專業守則》列明對學生的期望依據為學生的興趣、需要和能力(2.2.6),不應因種族、信仰、家庭背景或身心缺陷等歧視學生(2.2.11),尊重家長背景的特殊性(2.5.6),都較接近上表的第3句;《專業守則》提及開拓專業內的溝通渠道(2.1.9)、與同事分享(2.3.4),則和上表中5b項接近;《專業守則》中培養學生民主精神或意識(2.2.18, 2.6.9)是《能力架構》沒有的;《能力架構》第1句「堅信學生人人能學」則不見於《專業守則》。

至於《專業標準》則有「關愛學生」「啟發學生」與「敬業樂群」三個角色的職能共10項標準,首兩項對象為學生,後一項對象為專業。10項標準中多屬專業能力的,例如與學生「結伴同行」(1.2)或啟發學生「建構知識」(2.2),下一節會再作分析;屬於價值觀的,則有如下數例:

培育學生品格,並以身作則,追求全人發展,展現良好品德、正面的價值觀和態度及對本地、國家和世界的認識,以助學生全人發展。(1.1)

秉持專業操守,遵守《香港教育專業守則》;理解《基本法》精神,尊重法治為香港的核心價值。(3.2)

在學校和社會彰顯追求教育公平、卓越及敬業樂群的專業精神。(3.3)

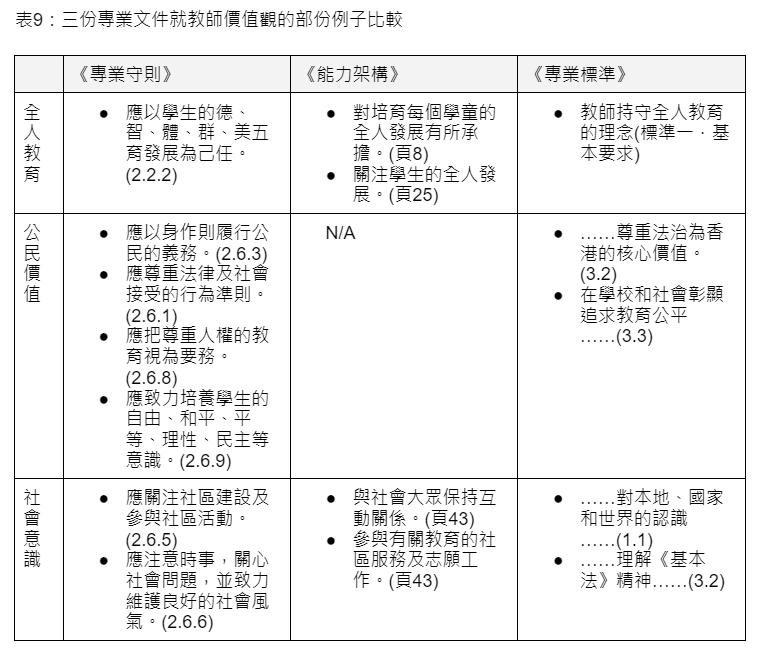

以下再選取全人教育、如自由、民主、公義等公民價值及社會意識的內容比較。

上表的價值觀既有直接體現在學生教育上的,也有屬教師個人而又專業相關的。前者可以全人教育數項為例,教師以發展學生全人教育為己任,或持守學生全人教育的理念,其價值觀於專業工作中得以貫徹,假設沒有其他負面因素的話,學生便能接受全人教育,反過來說,其他因素不變,如果教師不認同全人教育的價值觀,則由課程到教學,由正規的課堂到非正規的互動,學生的全人發展經歷與機會,在質量上便較可能有所折扣。

至於與教師個人關係較大的一類,也應理解為關乎教師專業,而不是一般公民的價值觀。以尊重法律與社會接受的行為準則為例,如果教師不認同甚至沒有履行這個價值觀而又讓學生知悉的話,則教師教授相關價值觀時,將較難取信於學生,教育成效以致教師的專業職責由是受到影響。簡言之,教師價值觀的仍然以教師專業工作為重點,而不是指不涉公務的、私領域的個人價值觀,視「專業價值」作為問責量度,也應尊重這條公、私的界線。這一點也和常見的要求教師「以身作則」尤其相關,下文會再討論。

就培育學生全面而均衡教育的價值觀而言,三份文件可謂並無二致,分別只在措詞。至於公民價值,《專業守則》列出了人權、自由等價值,是作為教育的內容或價值觀的,就教師個人,則只提及「公民義務」的概念。《專業標準》對公民價值着墨較少,但同時有列明「遵守《香港教育專業守則》」(3.2)一句,可理解為包含了《專業守則》的內容,而《能力架構》更完全沒有提及公民價值的內容。

就社會意識,三份文件差異較大:《專業守則》強調視為對公眾義務的關注與參與,《能力架構》可被視為着重功能,視為教育學生的策略多於價值觀,這當然也合理,是尊重上述的公私分界的,例如:

明白與社會大眾建立聯繫,對提升學生的學習成果及培養正面的社會價值觀很是重要。(頁43)

積極參與社區計畫、志願工作委員會或社區服務,以支持有關教育的服務 / 工作,並同時藉此協助學生培養正面的態度和社會價值觀。(頁43)

至於表中的《專業標準》就社會意識而言,只述及「認識」和「理解」,其實還不算是價值觀。值得留意的是,所謂「《基本法》精神」未見載列於任何正式條文或文件,而只能通過言說(discourse)來理解,便無可避免地模稜或多義,例如,終審法院首席法官曾論及公正、平等的法律保障所有人的權利和自由正是《基本法》的精神(《終審法院》,2016年),但也有論者認為,就國家安全事務明確規定中央政府的根本責任和香港政府的憲制責任,「充份體現了基本法的精神內涵」(屠海鳴,2020)。言人人殊的內容寫進專業標準中,或會較難執行,也有讓出空間予非專業例如政權或其他政治力量介入之虞。

概括而言,就泛指學校教師的、包括但並非只適用於幼兒教師的「專業價值」而言,三份文件既有重疊也有差異。可以說,「專業價值」是理解專業的基礎,是專業問責的首要量度:培育學生全人發展,是不同文件的共同價值,但在公民價值、社會意識方面,則不同文件所述則有程度之別。

即使就可達共識的學生全人發展接受問責,仍然可予爭議,這是教育作為社會、學校作為集體的體制使然。全人教育必然有人際、集體、社群的(interpersonal, collective, social)的面向,而不能自限於個人、個體、原子的(personal, individual, atomic)的一面。第一,在學校學習,固然受師生及學生之間的互動影響,但學生之間的發展、訴求或需要均不盡相同,則教師就不同學生之間的全人教育作為價值的問責,便難免存在內在的差異甚或矛盾,這種眾數或多元問責(Plural Accountability)的內涵是尚待釐清的。所謂「因材施教」的原則不難理解,表面上的均等(equality)或不難評定,但又可能與尊重學生的個別差異(diversity)相違[註10],再進一步要求教師秉承公平(equity)而同時就尊重差異接受問責,已不單單是微觀的專業能力可以解決的困難。其他講求問責的專業如何接受眾數問責是值得參考的,例如,在醫院體制裏,治療按病人而異,問責主要甚至完全按個別病人而異,教育要有所借鑑,則在政策、資源、專業知識以致法定權力運用等方面,非有足夠發展不可。

第二,學校教育既培育個人,也同時培育公民,學校教育也具有公民的、社群的、共同的(civic, social, common)的價值,教師因而也為培養公民接受問責,但怎樣的公民質素才屬教育特別是公營教育追求的,則存在很大爭議,例如,開放社會着重公共的論辯和爭議,便希望培育多一點批判(critical)的社會成員,但在極權主義政治下,強調服從、單一身份認同的成員才較易為政權動員(Arendt, 1951/2004; Sen, 2006)。對這問題,雖然幼兒教育所培養的公民質素屬整個發展過程的初階,但教育問責也必須面對政治的介入而須處理有關爭議,並難以「非政治的」(apolitical)自居。關於這一點,近年香港即有鮮活的例子可供討論,詳第12節。

(《香港幼兒教育問責》四之二)

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…