小鸟文学是个独立 App,它的表达在不停变化,认识它的人都有不同的机缘。此前你可能会从各种短篇小说、长篇访谈,人类学田野笔记或者和它的前身《好奇心日报》的联系认识到它,如今它还在持续作出调整。不过它的价值观一以贯之:和我们所处的世界保持距离,与此同时又不会袖手旁观。

“他们什么都做得到,什么都不会错”|接力访问 059 丸仔

文|杨樱

丸仔伸出一只手。

“我做一个动作,然后你再做一个,”看我愣神,他又补充一句,“随便什么动作。”

我也伸出一只手。

丸仔把伸出的手掌,蜷成拳头,再伸出食指。

我如法炮制,但我伸出食指和中指。

丸仔又伸出三个手指……然后,他表示很满意,觉得我终于上道了,“跟说话一样,有人跟你说话,你会有反应,动作也一样。可能是模仿,也可能不是,只要跟上就可以了,它就会自主发展出一些动作出来。”

丸仔是在给我做示范,他的工作坊里的工作大约是如何进行的。“人人皆可舞”。即兴舞蹈的意义所在,也可能是起源。身体做出的反应,就是一种即兴的舞蹈。“共生舞”的基础,或者更早一点,“舞动所能”的基础。

曲栋介绍丸仔,艺术家。这种称呼多半指向模糊。丸仔为人所知大多是因为舞蹈家的身份,丸仔自然认可这个身份。只是在丸仔眼里,所有人都是舞者,就跟我们前面伸出手来,你的身体语言、你对别人的动作做出的反应,这些都可以视为舞蹈一种,所以“舞蹈艺术家”对于丸仔到底有多少实际的标签意义,存疑。

丸仔介绍自己会说是行为艺术家。很久以前,他还是一个香港理工大学的学生的时候,看到有一场“多媒体装置艺术”的展览宣传,他以为是他学的计算机行业的新动向,结果发现是一堆神神叨叨的人在搞艺术,他觉得这东西好,他头脑当中跟艺术相关的那一部分被调动起来,就此进入了另外一个他可能更擅长的领域。

他开始琢磨、积累各种表演经验,把在香港能找到的展览都找来看,并进入了一个“东亚民众剧场网络”,感觉就像内地的各级群众艺术馆。他在这里做自己的创作。

香港有个大作家叫刘以鬯(这个字发“唱”的音,我每次看到它都要把它当成乱码),他有一本小说叫《对倒》,被王家卫改编拍成电影,就是大名鼎鼎的《花样年华》。还有部作品《酒徒》,更有名。有一次被改成舞台剧,丸仔也参与了,演其中一个酒徒。大家觉得他演得不错,但很快就有同行发现了问题:“你是真喝酒?”他说是啊,人家告诉他有一种东西叫“演”,不用上场给自己弄个烂醉的,这道理他当然懂,但他还是喜欢那个醉酒的状态。事隔多年丸仔总结:“他们上台是表演,我的不是,我是行为艺术,我是真喝酒,是真醉,不是表演。”

你看,艺术在他这里从一开始就不一样。

丸仔最终也没有在电脑上做什么事,浪费了香港理工大学的名分。他说他做过最正常的一份工作是考古,在香港。在香港还能考古?丸仔就很得意。好的时候一年有十个月开工,差的时候就只有三四个月,没有开工,就没有他考古的事,这也好,他有足够的时间去研究舞蹈。

舞蹈就是接触即兴。即兴的过程当中,就会有更多没有舞蹈基础的人来学习,再后来是各种有障碍的人,这倒也不意外,他们更需要肢体表达,然后就是一些理念的输出,在工作坊里把这些理念变成方法,做动作——所谓学习,这个时候它还是一个“教”的过程。接下来问题来了,“你跟一个盲人表达什么是红色的花,你知道会很难;你要让一个聋人理解音乐,一样很难。”所以,到最后,他发现动作的规范与节奏、身体韵律这些东西都是刻板理解,真正发生的只有交流。交流也并不是输入输出、接受的关系,而是交融。

就像上面丸仔拉着我比比划划,你伸出一只手,我伸出一只手,丸仔给自己的这套摸索命名为“共生舞”。

这个思路历程,大约从香港到广州,从 1998 年到 2006 年,再到 2018 年。丸仔的官方介绍和自己写的文章中都提及过。

1998 年“接触即兴”;2005 年认识了老师 Alito Alessi;2009 年在香港与人一起创办“共生舞团”,任艺术总监;2012 年跑到哥伦比亚跟着 Alessi 老师挣来了“舞动所能认证教师”资格;那一年,丸仔的世界开始深入内地腹地,跟北京瓷娃娃罕见病关爱中心合作;2015 年在美国又获得了一个“与肢障舞者共舞”的导师培训证;2016 年在美国参与“即兴教母”(原来每行每业都有教母)Nancy Stark Smith 的工作坊,据称深得“生活即是舞蹈”的真谛,大约在那个时候,他总结了他自己的舞蹈图谱,有了一套自己的“修齐治平”,可以在江湖上开门派了;2018 年,丸仔在广州搞了一个“共生不错”舞团,工作重心更偏向内地。

经过这个过程,丸仔把自己弄成一个完全异类——在我的理解范围内——的舞者。我看各种总结里,丸仔至少感谢了十几个人。

早年间丸仔在香港做公益,社会有很大的空间,艺术家当然很穷,但经常会有各种项目,政府的也有,更多来自于民间,或者政府也会把它们的项目交给民间来做,所以生活还好。

他香港出生,祖籍东莞,在 2000 年之前去内地最远也就是东莞,次数屈指可数。到 2006 年前后开始在广州做公益,发现各种人,练功的,搞声音艺术的,各种各样的有着各种思想和主张的小组织,经常搞些活动,很活跃。最初他以为广州没有这样的人。

丸仔在“共生不错”舞团做艺术总监,开始的时候还回香港,后来发现每周都要来几天,要住店,要来回路费,就长驻广州。因为这几年总是有风云莫测的肺炎隔离,所以他的生活节奏略显杂乱:2020 年一年的时间都在香港——他说他是困在香港;2021 年活很多,有个项目要去澳门,内地的项目也要跑来跑去,不过那一年总的来说至少自己的行程是可控的;2022 年大多数时间都困在广州,不过在广州的日子还好——那时候他住在曲先生的宿舍里,曲栋为手心咖啡员工租了房子,而且很幸运的是,几次封控他们都不在封控区里。

三年之后,他觉得论隔离,最好的是澳门,住在酒店里,服务也都不错;在深圳的一次隔离,管理人员就很凶,什么事也不管,也不会让你问,问了也不会有解答,不许抽烟,不许喝酒,有些人要抽烟怎么办!他替人鸣不平。他的不平不在抽烟,是在济南突然多出来的居家隔离,要抽血检测,他那会儿工夫至少说了四次他害怕抽血,说了三次他有心理阴影,我看了看身材有点发福的丸仔,脑补了一下这个惨烈局面,觉得还是不想为好。

除了这些,丸仔就是继续他的穷艺术家生活。曲先生说到他的时候,他最大的问题就是没钱。我问很没钱吗?跟香港比也算得上没钱吗?丸仔说也不是太大问题,还可以打车,准确说是拼车,费用跟在香港坐地铁差不多。曲先生的宿舍也可以省一笔钱,虽然广州租房也不是太贵。

“他们以为我来大陆会赚钱。很多人来大陆,就是赚钱。我没有啊,一年下来也就五六万,一个月合下来几千块钱。”

“这是一个生存问题,是一个一直会存在的问题。”

我突然想起那些视障员工,他们在管控最严格的时候生活怎样?丸仔说不知道,因为那时生意太差,大家都各自回了老家。

丸仔在广州的工作很有成就感。他说舞蹈团中有一个成员,类风湿关节炎,走起路来像干尸——边说边比划,丸仔的身体语言有天分——那人上下肢都没什么活动能力。他问丸仔自己能跳舞吗,他自己觉得不行。但丸仔一看就充满创作热情:能啊。

他说很奇妙,那时他每两个月来指导一次,很快就好了很多,能做越来越多的动作。我觉得这样说起来有点玄学的意味,丸仔也说不明白发生了什么样的变化。揣测是这个人身体的生物机能肯定有损失但还没到什么也不能做的地步,只是类风湿关节炎很重,退行性的变化会让他每个动作都不如从前完美,都更力不从心,久而久之,他的身体就没有信心去动起来了。后来有了信心就可以完成一些动作。

丸仔前一段还带着这位“奇迹”见证者跑到香港演出,以前这个人哪里能想到这样的事,除了老家和广州,根本不敢想去太多地方,而且还演出。当然了,丸仔虽然喜欢奇迹,但还算是冷静,不认为他是在做康复训练,也不是在做治疗,是那个人自己发生了变化。

丸仔说他是温水煮青蛙,不知不觉他就好了。“他开始就坐在那里不动的,我就说简单的自己动,这是自己很容易控制的事,他慢慢地在打开。不仅是自己动,还跟其他人去动。”

我是第一次听到有人反着用“温水煮青蛙”这个典故。

我说你跟他们打交道是要一点点总结如何跟他们交流,积累一些经验吗?丸仔说没有。有时候说话太累了,就让别人说,怎么说都可以。有一点,不要有“错”的概念,不要思考准确性。丸仔这个时候提到了尊严。尊严的关键是真实。舞者有各种障碍,视障人士理解的真实是什么?听障呢?没有障碍的人讲的真实与他们感知的真实是有差异的。

我觉得这又有点玄学了。我走了一下神,我们说的“真实”到底是什么,我们虽然没有什么显而易见的某种障碍,但认知上可不一定没有啊。

“所有的东西都不指定(的情况下),我要琢磨怎么跟大家找到一个共通的语言,”丸仔说,“比如和盲人说,‘我们看着对方的脸’,他可以按照他的理解来,你不用在意他懂没懂。提要求,比如大家都往前就可以了。它自己会向前发展,它自己的故事,它的方法,它自己的品位,对于他们来说,这是他们自己的一个发展过程。”

没有所谓对错,障碍人士就能对自己做的事情建立信心。“他们什么都做得到,什么都不会错。”丸仔又解释一遍他这个舞蹈团的名字,“共生不错”。

说到走神那一小会儿,是他说的话让我想起前一天在手心咖啡看到的:一个小胖子进得门来,很欢快地对着一团空气微笑着说你好。我们正茫然,柜台里视障咖啡师学通跟他打了招呼,小胖子这才找到说话的方向,他们开心寒暄,然后学通带着他到柜台另一边,小胖子闻过了咖啡豆的香气,学通为他做手冲,在摸索了一番咖啡机之后,小胖子又站起来摸着旁边的一扇门,大概纯粹是好奇心。我问,他是不是需要帮忙?曲栋不以为然,他们要是不求助的话,你不用主动做什么。

好像很有道理。这都是跟尊严有关的事。丸仔大名里有个“樑”字,和曲栋在一起时,丸仔开玩笑,说这叫“栋樑”组合。

丸仔说他的舞团叫“共生不错舞团”,就是“不会有错”的意思,每个人都按自己的理解跳舞,做动作。我们习惯于我们的世界,他们有他们的世界,里面有他们理解的真实。他们并不缺认识世界的能力,但来自另一个世界的尊重确实不多。

后来我们聊起丸仔的家人,他说他有一个弟弟一个妹妹。弟弟小两岁,妹妹小八岁,弟弟已经结婚了,还没有小孩,妹妹还没有结婚,我算了一下比他小八岁其实也不小了,他说他也不知道为什么妹妹没有结婚。他们家觉得他是一个怪人,本来可以很顺利地做事,但不做,也不结婚,也没有一个看起来正经的工作,还穷……在父母那里可能只是不理解,在弟弟那里,多少就有一点抱怨。弟弟说他没有资格做大哥,没有尽到兄长的责任,这是一个很严肃的批评,丸仔虚心接受。但他也会像一个烂仔那样替自己打圆场,“至少我还知道回家”啊,或者“至少能回家”。

他出生在 1975 年,大学毕业正是九七前后,他一直做社会活动,我隐约听说他做过不少事。

不过他开始就说了:我是香港人,今天不谈政治。

Q:你最近做了什么有趣的事?

A:最近在学怎么在水里跳舞。我 2020 年 3 月去泰国的时候,接触到这方面的东西。看起来像在学浮潜,实际上是琢磨在水里怎么动,怎么放松,和在空气中是不一样的,水怎么推动你,你怎么应付水。另外一个人碰你的时候,你的响应也是不一样的。

还有一个有趣的事,是绳缚。很多人会想到性,实际上它可以无关,要看你站在哪个角度。我发现我也很喜欢被人绑。他们有不同的小圈子,不同圈子有不同风格。比如有的会跟女性主义有关系。它们有专业的绳缚表演。一次四个人,三个都是专业的老师,只有我一个学习的。绳子不粗,8 到 10 米,有很多条。(拿出本子来给我看他为此画的画)

这是我在广州最神奇的发现。我四十多岁了,还能遇到这种表演,这种方式,挺有生命力。

Q:你还会画画?

A:会啊,还卖过。

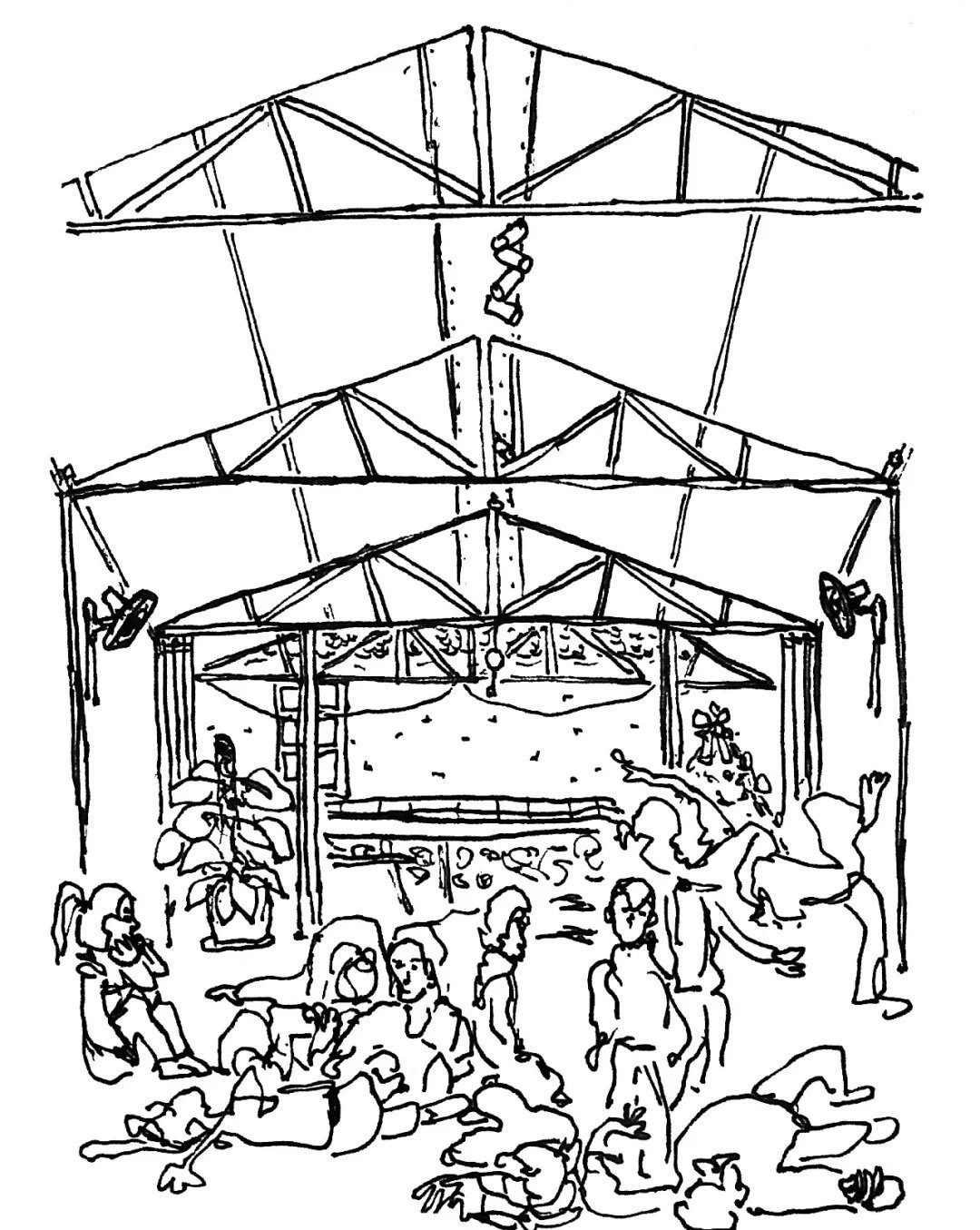

(在我们谈话间,丸仔不断地从他的包里翻出一些东西,比如一支笔,用来讲解他的港普,然后一本厚厚的大本子,里面是他画的画——画家这个身份,比他是一个舞者更让人确信。看他跳舞的视频,脑子里根深蒂固的那些偏见会不时跳出来——这也算跳舞?但画不会,线条准确,略有点夸张,更强调动作的意义,就跟看到的那些视频一样,各种人翻滚在一起,很准确。他入不敷出的时候,有人来买他的画,卖了几千块钱,解燃眉之急。)

Q:你最近想解决什么问题?

A:赚钱肯定是一个事,但想一想现在生活还是 OK 吧。你有一笔钱,然后生活几个月,我也没有什么太多的支出。

我有一个朋友,他最近有一个好消息。他是什么人呢,就是在公司里做,工作很辛苦,实际上很忙,压力很大。我就看着他,我说你的好消息是什么呢。他说他升职了。你看,我以为他说的好消息是他辞职了,终于可以不用这么忙、这么大压力了。我问他升职不是更忙了吗?他说是啊。我说这算什么好消息!

Q:你想推荐谁来接力?

A:甘杜夫,上海的,一个绳缚艺术家。

文内图片来自“共生不错”舞团欢迎你带着好奇心阅读小鸟文学

小鸟文学是个独立 App,它的表达在不停变化,认识它的人都有不同的机缘。此前你可能会从各种短篇小说、长篇访谈,人类学田野笔记或者和它的前身《好奇心日报》的联系认识到它,如今它还在持续作出调整。不过它的价值观一以贯之:和我们所处的世界保持距离,与此同时又不会袖手旁观。

你可以在这里找到我们:应用商店搜索“小鸟文学”,安卓手机也可以通过官方网站下载 APK

联系我们:info@aves.art 或新浪微博、豆瓣 @小鸟文学

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…