臺灣非營利專業書評媒體。Openbook編輯部將提供原生報導,文化觀察,人物採訪與國內外重大出版消息。 https://linktr.ee/openbooktaiwan

對談》三叉山上有什麼(好)?朱和之與甘耀明的小說登山 ft. 當太陽墜毀在哈因沙山、成為真正的人

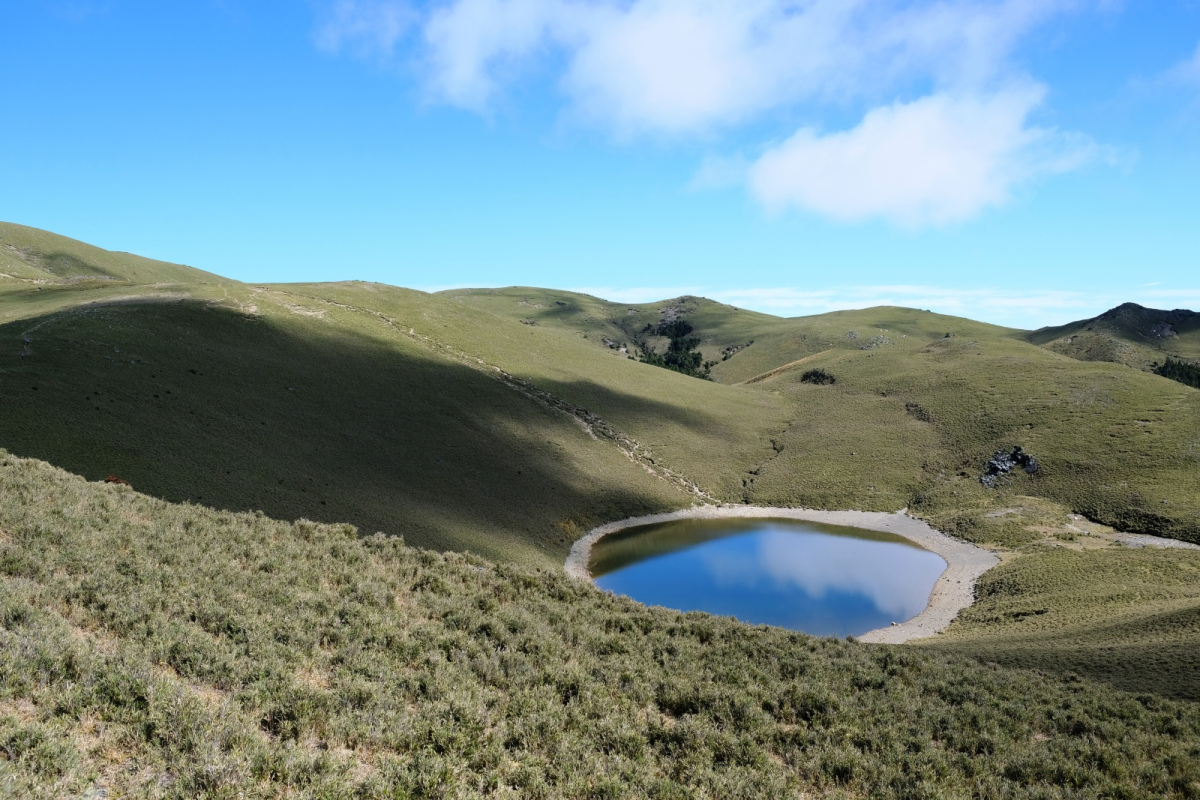

2020年11月,小說家甘耀明與朱和之偕同布農作家沙力浪循「戒茂斯山」路線,前往1945年美軍「清算者號」B-24的墜機地——三叉山(舊稱哈因沙山)。這一趟路程,見證了兩位臺灣當代重要小說家各自重要作品的誕生。彼時,甘耀明剛完成了以這次墜機歷史為背景的小說《成為真正的人》,而朱和之的《當太陽墜毀在哈因沙山》也正啟程。

時序往前,朱和之與甘耀明於2018年同時獲得國藝會「長篇小說創作發表專案」補助,直到公布後,兩人才發現竟同樣都以「三叉山事件」為小說主題。他們並未因此將小說的航道轉向,而是選擇一同走向三叉山、走向歷史山頭的光與暗面,將他們關注的各種庶人與時代之聲都放進小說中。

今年初,2024年臺北國際書展,朱和之的《當太陽墜毀在哈因沙山》正式出版,邀請了在2021年出版《成為真正的人》的甘耀明一同對談,細數在不同時間與空間裡的三叉山,如何成為一本自己的小說。

➤一座三叉山,兩個小說家的各自詮釋

在書展對談現場,朱和之與甘耀明由那趟五天四夜的踏查開始分享。甘耀明提及他與三叉山最早的接觸,是在2004年秋天,他在攀登嘉明湖時,聽聞登山教練歐陽台生說起當年曾有一架B-24轟炸機墜毀於不遠處的三叉山,機上當時的25名成員(包含各國戰俘)全數罹難。

1945年9月,正值二次大戰日本宣布投降的一個月內。在那段近乎真空的行政空窗期裡,卻有一隊由日本軍警、布農族、阿美族與漢族、平埔族各方人馬匯集成的救難隊上山搜救。這段故事留在了甘耀明的腦海裡,他憶及當時感受:「對我來講,它有一個嗅覺般的張力,我心想應該可以去寫寫看、更深入的去挖掘。可是下山之後,我只先把它放在腦海跟筆記裡面。」直到2018年前後,他才正式動筆。

朱和之則是在2018年,決定以三叉山為小說主題前,詳細瞭解到它的歷史。他有感或許當時才是一個最好的時機,「如果我自己還沒準備好,太年輕、讀的書太少、爬的山不夠……就算遇到這個素材,也不知道怎麼使用它。」當他在2018遇到「三叉山」的故事時,各方面正好處在一個可以挖掘它的狀態。

最早以歷史小說為創作起點的朱和之,對三叉山的注意也是源於它奇特的時間點。他說:「1945年,8月15號日本天皇玉音放送宣布日本投降(雖然沒有直接講出投降兩個字),而中華民國政府是在當年10月25號來接管臺灣,這一段真空期——或說空窗期——發生的事件吸引了我。」

在那個時間點上,很多被取消的事物、曾經被禁止的東西又開放了。朱和之引述當時人們曾說的一句話:「戰後是人自由了,神跟鬼也自由了。」這個概念也成為《當太陽墜毀在哈因沙山》的楔子。日本人很怕戰敗後他們留在臺灣的神社與神明被報復,於是自己先用宗教儀式把神請回天上,就是「升神儀式」。此後御靈代上不再有神,只是一片木頭了。而同時,過去臺灣被禁止的信仰,比如被藏在井裡、倉庫裡多年的媽祖、王爺,也都被重新請出來。

朱和之想像那時場景:「好像日本戰敗後,不只是政權的交換、身分的交換與文化的交換,甚至連神明都要換手。」這段時間的特殊性,成為最早吸引朱和之書寫的原因。而三叉山事件從墜機到搜難過程,參與者的多元性,也讓朱和之聯想到世界大戰與臺灣的族群縮影。斷裂的時間與族群,每個人不同的文化與精神信仰,都藉由一次空難發生交集……《當太陽墜毀在哈因沙山》就正處於這些斷裂交會之處。

甘耀明在《成為真正的人》裡,同樣觀察到二戰結束時,許多身分的轉換問題:「二次世界大戰的時候,臺灣人把美國(與他們的轟炸機)視為殺人兇手,所有對戰爭的恐懼跟害怕都將美國投射成一個惡魔的神話。我於是思考,如果在這樣的瞬間,兩個人突然得轉向、面對面,這對我就是小說的張力。」

而那一剎那的見面與交會,就發生在《成為真正的人》裡。書中情節安排空難並非全員罹難,其實有一個美國人生還,於是當救難隊上山後,日本人、臺灣人要怎麼去面對這樣一個傳說中的魔鬼?

甘耀明試圖用小說詮釋歷史的隱滅處,但他同時明白:「詮釋的過程會有死角,每一個人都只能看到自己近方處一小區塊的東西。」他說:「所以我讀《當太陽墜毀在哈因沙山》時,又重拾了自己寫《成為真正的人》時內在流動的情感,又回到寫作當下非常聖靈的時刻——原來這個故事另一個角度的詮釋處,有更豐富的地方。如果你曾聽聞過或對這段歷史有興趣,都可以來看我們兩個怎麼去詮釋同一個歷史的片段。」

➤站在不同立場展開的多方寫作

朱和之坦言《成為真正的人》出版時,因為自己的小說還沒完成,只先讀了一次就將甘耀明的小說收起,深怕受其影響。當時他初步讀完的感想是:「這本書很動人,但我終於放心了一點,因為耀明要寫的方向跟我企圖經營的方向不一樣,我可以放心的去發展我的故事了。」

直到《當太陽墜毀在哈因沙山》終於寫好與出版,朱和之在對談前夕,再次細讀了《成為真正的人》,於是發現:「第一方面,我是感到慚愧。很多我自己想不通的答案,就在那邊,當然也是因為我在寫小說時,就規定自己不可以偷看答案嘛。第二個發現是,我與耀明有一些共通的東西,比如我們對原住民的神話都有感應、都有想法。」

甘耀明談起《當太陽墜毀在哈因沙山》裡的許多人物,特別有感於其中對日本人的描寫。兩相對照,如此說起:「其實我在寫《成為真正的人》時,一開始也想要從日本人的觀點去寫,但對我來講難了一點。我覺得和之了不起的地方是,他用了一個日本警察『城戶八十八』的觀點去寫。他沒有把這個人寫得不好,也沒有把他寫得很好。他把那個日本人如何上山面對原住民,用一種忽而柔軟、忽然又堅硬高壓的方式,寫得非常深刻。」甘耀明認為這必然是積累了足夠多的歷史調查才能還原的視角,令人佩服。

朱和之在小說中分三線進行,日本人、布農人與漢人。他認為自己的寫作方式其實非常單純:「當我寫日本人的時候,我就認為我是日本人。這樣下去寫,當我在處理他們的衝突時,就能明白沒有絕對的善與惡、黑與白。」

朱和之從信仰與文化差異來看,譬如布農族認為人死了之後,要埋在家屋裡面,因為人要回歸到他出生的地方才會圓滿,他的靈魂才會回到祖先靈界。但是從現代社會來看,日本人認為這很不衛生、很不文明,於是日本才會禁止。同樣的,布農人也認為若是一個人橫死於外,屍體就不能移動、不能帶回家,只能在那裡放著,而那個地方就變成一個有惡靈的地方。

於是小說裡,日本警察只是想著把死去的親人送回家鄉,就把布農人都嚇壞了。一方覺得:「你怎麼把惡靈帶回來?」,另一方則是覺得:「我是在替你做好事啊!」朱和之藉由站在不同立場展開的多方寫作,試圖在小說裡呈現:「其實很多事,只是在不同文化氛圍下所造成的悲劇。」

➤「歷史」或「小說」的邊界與危險性

從書展離開,傍晚時分,朱和之與甘耀明轉進一旁的咖啡廳,談話持續。話題來到對歷史小說的定義,以及兩人認為自己的作品,是否位在「歷史小說」框架之下。

朱和之先從自己一路的書寫回應:「我這幾年,特別從《南光》開始,是有意識的想要探索歷史書寫的邊界。」朱和之的上一部作品是2021年出版的《南光》,以14萬餘字描寫攝影家鄧南光(1907-1971)的一生。

別於過往,朱和之自述《南光》使用了一套實驗性的筆法。這套語言最早是用在「三叉山事件」的試寫稿中,而後朱和之先擱置,跳出去完成《南光》。他說:「實驗算是成功,我把這套語言拿回來寫三叉山,有好有壞。好的部分是我有達到預設的目標,但在寫三叉山時又被歷史元素拉回去一些,那套書寫方法反而讓我有點撞牆。」

3年前,其實朱和之就已完成故事,但他並不滿意,於是他將整個結構拆掉、重寫,才成為我們現在所讀見的《當太陽墜毀在哈因沙山》。這段反覆打磨,磨合語言與歷史故事的過程,也讓他體認到:「我確實很習慣用歷史的眼光看事情,一個事情的脈絡性、結構性,我用這些建構我的敘事。乃至於我關心人跟人之間的關係、人群對人群的影響拉扯,都是相當歷史性的思考。」

而甘耀明一路從《殺鬼》、《邦查女孩》到《成為真正的人》,雖然不曾被定義為「歷史小說家」,他的故事卻從未遠離歷史。對此,他這麼說:「光是定義歷史兩個字就有一點難。我們所謂的傳統歷史小說,多半有一個中心脈絡的想法,而這個想法又回歸到所謂歷史學家的觀點。我覺得這個觀點,反而不是小說家想要走的道路。歷史有它自己的必然性,但是歷史小說完全是平行時空,它甚至是以無限的縫隙去穿越所謂歷史。」

甘耀明舉小說家王家祥的《倒風內海》為例,它當然也算歷史小說,但它描寫的許多西拉雅族故事,並沒有留下文字紀錄,無法被界定為傳統歷史。因此,甘耀明選擇如此思考:「我覺得越去解釋歷史小說是什麼,就反而局限了歷史小說的可能。從現代主義小說的方向,我們可以賦予歷史小說更多可能性。這也是我當時看《南光》最驚豔的地方,它不是傳統歷史小說的寫法,而是現代主義小說的寫法。」

對甘耀明而言,「歷史小說要有無限的可能,小說應該是極大的分母,而歷史只是它分子的一部分。」當然他也明白歷史有它的必然性,書寫的時候,往往會想要去建立更真實的歷史氛圍。他自述在寫《殺鬼》時,便已經體悟到一件事:「讀者未必會對你寫的歷史有很強大的興趣,因為歷史學者絕對會比小說家更加清楚歷史。小說家能夠發揮的就是,在小說的想像邊界裡,把歷史的空間拉大。」

所以甘耀明在《殺鬼》書中沒有任何加註,唯一註解只是用黑體字告訴讀者,若你有興趣就去Google一下吧。他認為歷史與小說的關係是:想了解就去看看,不了解也沒關係,對整部小說沒有任何影響。「我把所謂的歷史作為襯景,但是小說的歷史背景還是存在,我還是會把歷史生活的細節語言跟氣氛,完足的挖掘出來。」

朱和之對此同樣有感,他補充自己對「歷史小說」的看法:「我剛開始嘗試寫小說的時候,很確知什麼叫做歷史小說,也確定我要寫的就是歷史小說。可是到後來這兩三年、這兩部作品,我越來越不知道什麼是歷史小說。對我來說它的定義越來越模糊。」他坦言,如今他所能做的就是嘗試去拓展自己寫作的邊界,至於作品會否被定義為歷史小說,已不是他如今的功課,或者說,不是他能夠決定的。

朱和之說:「有一陣子,我很想擺脫『歷史小說』這個東西。但後來覺得,無論如何我就用自己的方法寫下去,不斷嘗試,評價就由別人來定。」如他所見,這15年來臺灣有一股歷史小說的爆發潮,其實背後是歷史意識滲透到非歷史類型寫作的現象。對朱和之來說,終歸都可以回歸到一個共同的、寫作者的關懷來看。

當然,寫歷史是有危險的。朱和之在寫《樂土》時,便曾收到「以一個漢人去想像原住民」的小說評價。這讓他開始反思自己太過依賴人類學的調查、日本留下的文獻,反而忽略了原住民自身的信仰生活方式。在寫《當太陽墜毀在哈因沙山》時,他對這點更加留心。「比如說,我直接去參加布農族的生活營隊,用身體感受。因為原住民本身的傳統,就不講求以現代知識體系方式學習,而是利用身體記憶實作,我就用我的身體跟著他們學習。」

回到創作初心,朱和之本就希望透過小說,讓歷史上曾經受苦而無法自己發聲的人被聽見。「他們的聲音都不見了,小說家的任務就是替他們代言、替他們把話講出來。」他嚴肅地說:「作為小說家,負責任的態度是,你要戰戰兢兢的去寫,不斷讓自己逼近那個核心,盡量把它寫得完整、寫得深刻。並且不斷的質疑自己、不斷問自己是不是越過了紅線?是否有誤解、過度詮釋?乃至於有錯誤的認知等等。」

對於歷史小說的危險性,甘耀明則更進一步分析,不只是歷史,而是所有寫作:「我寫完《成為真正的人》時,也請了布農族的朋友幫我看是否有什麼不妥。但對我來講,寫小說不只有觀點,寫小說本身就有風險,這個風險在於作者是不是有做好自己的寫作準備。」

甘耀明以他的作品《冬將軍來的夏天》為例,這本書他是以女性的視角書寫,所以女性會更仔細去看男性怎麼理解她們。他說:「我覺得所謂的跨族群、跨文化都充滿風險,但是在那充滿風險的旅程當中,寫作者是不是可以把風險降得更低一點?這是我們自己要去完成的工作。」

比如《成為真正的人》裡描述到同性情感的段落,有人認為怎麼可以把某些族群、人物寫成同性戀?甘耀明以自己的寫作理念回應:「我覺得可以這樣解釋,回到在小說裡我最喜歡的一件事情,就是我是在寫庶民的歷史。寫庶民如何生活在大歷史的氛圍裡面,我並不用真的貼附於大的歷史敘事。」

面對寫小說的風險,甘耀明分享自己的感受:「我覺得沒有風險就代表你寫小說沒有挑戰。寫作本身其實就得承受很多,它沒有一條安全的路線。」寫小說的人,就得領受它的殺傷力。甘耀明才說完,便打趣問朱和之,還挺得住嗎?朱和之一面笑答:「還是很怕被人罵!」一面卻坦然承接:「但它未必是一件壞事。當我們在不斷書寫時,其實也就在不斷確認縫隙在哪裡、邊界在哪裡,甚至於那個邊界被我們如何挪動了。」

➤小說家的退乩與散功

甘耀明與朱和之的對談從三叉山的踏查開始,也像是履行約定般,總要再談回那趟旅程。甘耀明坦言,當時他去了三叉山,才發現與他的想像不太一樣。「但是我已經完成小說了,我覺得有到三叉山去看一看,那就好了。我不希望再改動小說,回家以後只覺得像是去散步了一場,有散步到就好了。」

有沒有找到文獻中美軍遺留下的四挺機槍,或是能看到多少殘片,對甘耀明來說並沒有關係。但當時他想,若一同上山的朱和之沒有看到,一定會留下遺憾。沒想到,隔日他們竟然就靠著籠統的情報,憑藉運氣發現了藏槍的洞穴。

朱和之回憶當時景況:「那時我們走一走,似乎到了可能的藏槍範圍,我就停下來,半開玩笑的想說跟大自然感應——當然我沒有任何靈通的能力,當時誠心地跟山裡的靈說,我們來這裡,希望把你們的故事帶到山下跟大家分享,如果可以的話,請讓我們找到這四把槍吧。」

如同朱和之所說的「故事的脈搏」,或許就在此處開始與他連動。他回憶起那一趟旅程,當時甘耀明已寫完《成為真正的人》,處在他所說的一種小說「退乩」、朱和之稱為「散功」的狀態。「我們上山時,我還沒開始寫,算是去田調。但我感覺那時候耀明在山上,好像處在一個滿特別的心情裡。」朱和之從過往閱讀的經驗裡,推敲出那般心情:「因為我很喜歡耀明的《邦查女孩》,我讀到最後快結束的時候,有個很深刻的感覺,好像這個作者在跟他所創造出來的世界,進行一場漫長的告別。」

沒有思考太久,也沒有說是與不是,甘耀明只告訴我們:「那個寫完《邦查女孩》的時間點,我到現在都記得很清楚,是2014年12月19號,早上10點。」

如同朱和之所說的「不想把它完成」之感,甘耀明認為小說完成的那一刻,還有很多複雜感受:「我覺得那是完成,也是告別。小說應該有它的生命,但那個生命一開始跟你的身體這麼緊密的銜接,所以我才會說這種漫長的告別,很像退乩。」

朱和之也談及他撰寫第一部長篇小說《鄭森》(總計60萬字)時,因為習慣在驅車上班時構思小說內容,小說殺青的隔天,他竟忽然恐慌,好像自己不會開車了。他明白:「因為在寫小說的時候,全身心都在那個你創造出來的世界裡面。當小說完成,要從那個狀態退出來,需要一點時間。」在朱和之的寫作經驗裡,這就是一個「散功」的過程。散功順不順利,對小說家的身心健康影響很大,就像飛車得擺脫慣性、演員需要下戲。

如今,兩位作家終於都從三叉山頭緩步下山了,但他們也總在前往下一部小說的路上,面對小說,他們仍保有著最初的熱情與動能。甘耀明說:「為什麼會寫下去?很實際,除了它讓我有穩定的經濟基礎,更重要的是,寫小說讓我去解釋了整個世界。」

朱和之則以「神話」解答創作:「寫小說這件事,往外是我認識歷史的途徑,往內是一個向內的自我挖掘。雖然小說其實是西方現代性的產物,但弔詭的是,我們也用現代性在復魅。我們在小說裡面重新創造神話,來彼此支持、彼此寬慰。」●(原文於2024-03-20在Openbook官網)

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…