要是牛頓轉世會彈結他 他的名字就叫Brian May(無刪減完整版)

這才是原來的完整版文章。事緣數天前完成此篇後,進行了一次修改後就因事忙幾乎沒再進matters,更沒有重看文章。豈料今早赫然發現原來整篇竟硬生生消失了一半!估計是因修改時技術錯誤導致。幸好在某處找得部分底稿,再憑記憶將此篇重新寫成。故事教訓:要留底稿、要留底稿、要留底稿!

刻板印象這回事,我總認為限制了許多人的想像,有時甚至會令人自我設限。這種情形似乎在藝文界特別明顯,比如認為畫家就必然潦倒、音樂家就一定只懂埋首音符與外界脫節,乃至中文好就必定英文差或反之此等預設。

明明畢卡索很早就名利雙收;明明鋼琴之王李斯特才華洋溢之餘,也是個很懂得與聽眾互動、塑造個人形象的十九世紀歐洲萬人迷,也是當時許多音樂家的成名推手;明明不少著名華語作家都是讀外文系出身,例如白先勇。

另一常見預設是,文系與理系思維無法在同一人身上並存。若然舉出曠世通才達文西、劇作家兼植物學家歌德(Goethe)、作曲家兼化學家鮑羅定(Borodin),以至詩人兼建築師林徽因、日本漫畫之神兼醫學博士手塚治虫,這些文理俱佳的人為例,或許又會有人認為他們俱已作古、有點遙遠。「反正以前的人好像都比較厲害」,是吧?

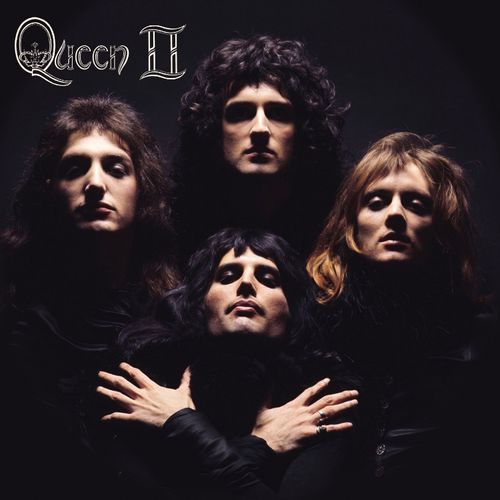

那麼就來舉一個算是近代的例子:英國殿堂級搖滾樂隊Queen。

Queen最亮眼的成員必然是Freddie Mercury,然而我想說的是結他手Brian May。他不僅結他造詣超凡,入選搖滾名人堂,又被多本音樂雜誌評為二十世紀十大結他手之一,他同時更是一位擁有博士學位的天體物理學家,是美國太空總署NASA也會找他開會那種級數。

其實Queen這隊組合於大學時代的樂隊,每位成員的學歷都相當不俗:Freddie Mercury是伊靈藝術學院的藝術與圖形設計學士(他設計了樂隊團徽)、John Deacon是切爾西學院的電子工程學士(Deacy Amp就是由他發明)、Roger Taylor則是東倫敦理工大學生物學士(本來在醫學院讀牙醫後來沒興趣所以轉系)。

至於Brian May,更是頂級學府倫敦帝國學院物理系的高材生,成績優異的他畢業後繼續修讀博士,一邊進行天體物理學研究,一邊參與Queen的各項表演和創作。然而隨著Queen越來越紅,他開始難以兩方兼顧,於是毅然於1974年終止研讀博士。翌年,就是樂隊推出經典名曲《Bohemian Rhapsody》之時。而在此期間,縱然退出了博士班,Brian May仍然參與完成了兩份學術研究論文。

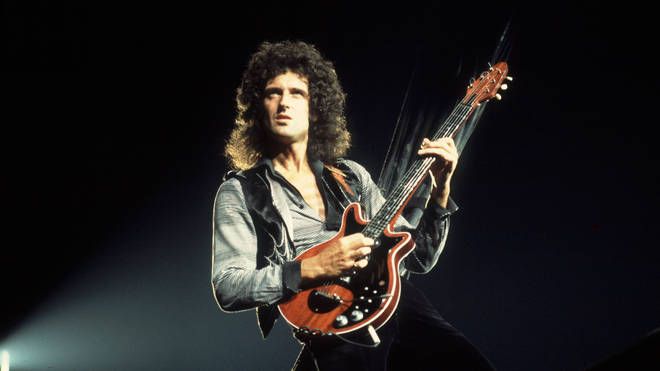

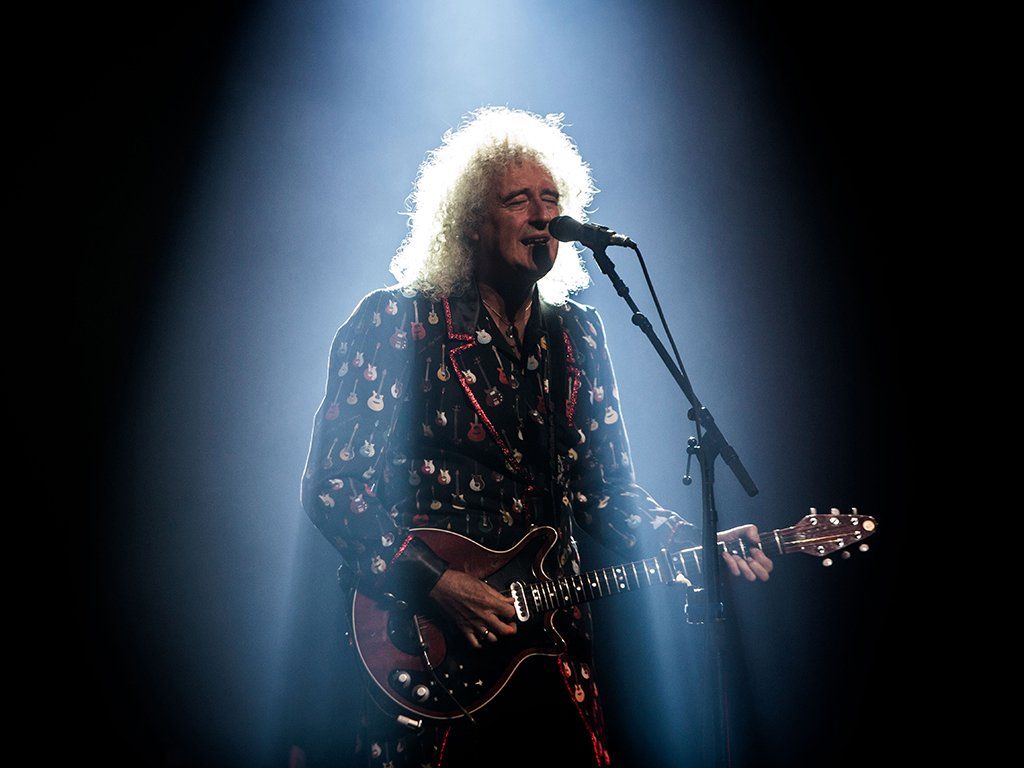

Queen自70年代中期起就紅得一發不可收拾,Brian May隨著樂隊到處巡迴演出,以他慣用的六便士硬幣作pick,彈奏16歲時和父親合作自製的「Red Special」電結他。相較Freddie舞台上魅力四射、舞台下放浪不羈的「典型」搖滾樂手形象,Brian May顯得一派沉著冷靜,頗有書生之姿。Freddie縱情聲色也吸毒,Brian May卻是連煙也不抽,他甚至極為討厭別人吸煙,在自己的音樂會室內範圍明文禁煙,在當時(甚至現在)的搖滾樂界極為罕見。

Freddie Mercury離世後,許多人都猜測Queen會不會就此解散,畢竟失去Freddie的Queen,比沒有了John Lennon的The Beatles或沒有了黃家駒的Beyond影響更大。然而Brian May和鼓手Roger Taylor卻充滿智慧地以「Queen+」的名義繼續活躍樂壇(一向低調的低音結他手John Deacon在1997年後已全面退休),邀請不同主音客串擔任Freddie的角色,一方面讓許多從小就久仰Queen大名的新一代音樂人,當中不少現已貴為天皇巨星例如Lady Gaga,得以一嚐「飾演」Freddie Mercury的滋味,另一方面既可維持「Queen」這個品牌的生命力,又可於適當時候以慧眼提攜新人,充份發揮樂壇老前輩的影響力。

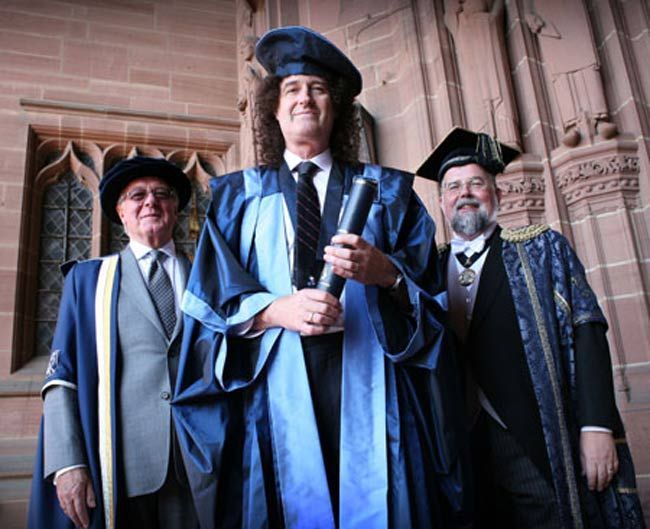

而Brian May自己也一直沒有忘記對天體物理學的濃厚興趣,當他發現自己當年著手研究的博士論文題目,數十年來竟然都沒多少人鑽研,便於2006年回到倫敦帝國學院重啟研究。他的博士論文題目是《黃道塵雲中的徑向速度研究》,反正就是NASA級數的天體物理學議題,而重啟研究意味著他不但要將三十多年前寫下的論文初稿重新審視,亦要將這些年間新發現的相關科研成果數據考慮在其中。Brian May在不足一年後交出論文完成稿,經過論文答辯,他的論文在一個月後獲得通過,而這位元老級搖滾巨星也終於在近37年後,以59歲之齡獲得博士學位。

無意中發現當年有倫敦帝國學院的華裔學生記錄了在學校裡意外遇到Brian May的情況和感受,挺有趣的。(還介紹了那些年初面世的臉書,青春……)

成為天體物理學博士後,Brian May成為帝國學院的訪問學者,未幾又被指任為利物浦John Moores大學的名譽校長。NASA在2015年為「新視野號」的冥王星天體探測飛行舉辦記者會時,亦是以「科研團隊合作成員」來介紹出席的Brian May。他參與大大小小的專業天文學術會議和論壇,與會人士都是界別內的資深科學家和學者,包括大名鼎鼎的霍金。

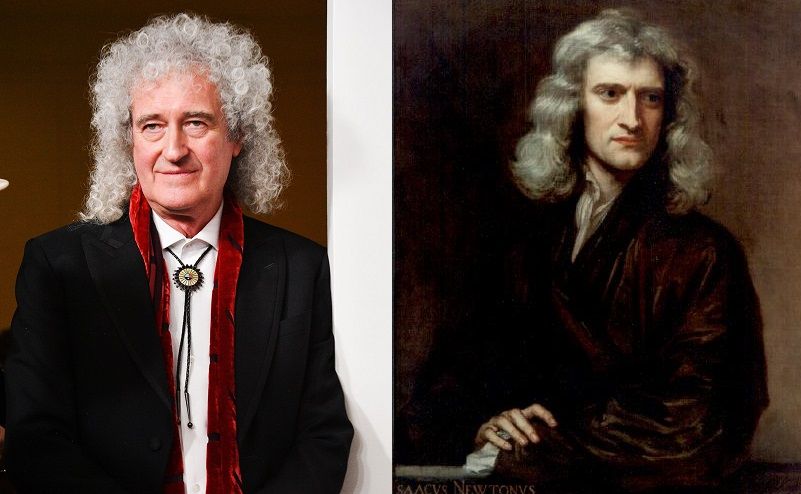

試想像一位搖滾樂界殿堂巨星,頂著一頭爆炸長髮(對,當年近70歲的他髮型跟年輕時一樣),坐在霍金旁邊大談黃道塵雲和大小行星之間的關係……凡人如我,實在很難不會有種牛頓轉世的既視感。

Brian May是參與訂定每年6月30日為「小行星日」的發起人,推動全球人類了解小行星以及如何保護地球,而作為「新視野號」的科研團隊成員,他也製作了首張冥王星立體圖像(他本人是立體照相的熱衷者,出版過相關著作,英國皇家攝影學會曾頒獎表揚其成就)。或許出於對宇宙的認識,以及對地球的熱愛,他也是一名活躍的環保份子,亦非常關注動物權益,而且極度身體力行。例如為了保護林地,索性買下整塊林地,推廣動物權益,就積極灌錄宣傳歌曲,同時又成立及管理許多相關的非牟利組織。

Brian May的存在,突破了大部分人對搖滾樂手的一般想像。既是音樂造詣高超的國際搖滾巨星,又是知識淵博的天體物理學家,還要積極投身參與社會運動,在經營Queen的品牌形象上更是頭頭是道、進退得宜。

如此「周身刀張張利」的Brian May,卻一直活得沉潛(他在推動環保和動物權益上的作風反而比音樂事業更高調),在生活態度上,顯然與Queen四人時期鋒芒畢露的Freddie Mercury形成強烈對比。若然Freddie的傳奇是讓人目眩的太陽光芒,Brian May的傳奇則如柔和月色,在宇宙的恆定與靜謐中,默默地繼續映照沉暮至世界另一端的陽光;以其過人的睿智與胸懷,延續已故隊友的光輝,無限續寫樂隊的篇章,並關注穹蒼之中的每顆星塵與生命。

既然剛好,也就在這裡回應 @fide 在新一篇文章中給我的說話。

Alexandre Dubach版本的帕格尼尼第四號小提琴協奏曲的確更靈動些,Salvatore Accardo似乎有點正經八百(也是完全錯誤的形容詞)——正經八百一定不會是帕格尼尼啊。

然後也太巧合了吧,《The Talented Mr. Ripley》也是我很喜愛的小說!我是先看電影的,那時被飾演Dickie Greenleaf的Jude Law迷得神魂顛倒,當了他好幾年的粉絲。Matt Damon的話,我還是喜歡在《Good Will Hunting》中的他。

接著又是另一個巧合了:我最近也開始聽Piazzolla,好像是在聽Spotify時系統推送給我的,聽了一首就上癮了(不過忘記記下歌名……)。以往比較少聽拉丁系音樂,聽著聽著感覺真勾魂。

說回Mr. Ripley雷普利。爵士樂應該就是Dickie出場的時候吧?這富家子就是因為玩爵士樂所以離家出走到意大利風流快活的。(怎麼暗暗呼應了此篇對「玩音樂的刻板印象」這點。)

古典樂我認為很適合讀這本時聽,然後我腦海裡就不期然浮現大鍵琴的聲音。也許大鍵琴莊嚴而又略帶暗黑(甚麼形容詞)的調調,微妙地演繹出雷普利道貌岸然的「上流身分」,實則齷齪不堪的內在?

我居然沒有聽過豎琴版的Chaconne!馬上跑去找來聽了,一整個嚴肅紳士變溫柔仕女啊。

Chet Baker的《My Funny Valentine》我也是當年看雷普利的電影版才認識的,畢竟Matt Damon不是歌手,戲中唱唱算不錯。Chet Baker唱的嘛,溫柔又sexy,聽了會起雞皮疙瘩,然後就融化了(至少我是)。

最後……想知道Englinese的故事,嘻嘻。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!