(言起教育) 理科噩夢

不考數學這麼多年了,可每到生活中的焦慮時刻,我總會夢見自己考數學。試卷發下來,一道道題目看下去,居然沒一道會的,有時還會夢見自己算錯了小數點,而且是在考試結束的那一刻發現的,於是掙扎著,哭喊著,渾身冷汗地從夢裏醒來,恍惚悵然好一陣子。

小時候暢想長大的事,最期盼的就是不再考數學。雖然我中學時曾拿過全國數學競賽的獎項,但數學考試一直是我學生時期最大的心理陰影。小學四年級開始,每次數學考試,不論單元測驗,期中期末還是競賽,考前我都會乾嘔,腹脹,手心出汗,去廁所數次,甚至還自己編排了一套數學考試前獨特的祈禱詞——當然,這在無神論教育中更像是神蹟。

那麼,這一切的噩夢又是如何開始的呢?

小學二年級,數學老師給我們出了一道編題的作業,給了幾個關鍵詞:“30畝”,“40畝”。

回到家,我想了好久也不知道怎麽編,最後想起了奶奶常講的土改時期如何鬥爭地主的故事,於是靈機一動:“王地主家有30畝地,張地主家有40畝地,請問兩個地主家一共有多少畝地。”

作業交上去,被數學老師拿到我媽跟前笑了好一陣。

我媽說:“你看看別的同學,人家都編農作物,為什麼你不能像他們一樣編題呢?”後來老師在班上念其他同學的作業我才知道,原來她喜歡的編法是:“生產隊今年種了30畝棉花,40畝小麥,請問一共種了多少畝農作物。”

我於是心裏很不爽。到了二年級下半學期,數學作業多得實在做不完,嚴重影響了我每天晚上與鄰居小孩的既定遊戲。於是我便畫了一幅漫畫,叫《小苗苗作業太多了》,就是一根小豆芽坐在桌前,旁邊堆著成山的數學作業。體育課上,我把兜裏的漫畫偷偷拿給同學看,課後還號召他們簽名,竟獲得了全班一半同學的支持。傳到副班長跟前,她看了一眼,然後竟搶走了我的漫畫,還把我組織同學簽名一事匯報到數學老師跟前,於是數學老師把我叫到辦公室,狠狠批評了一頓。

此後很長一段時間,每逢數學課,我心裡都不自在,總怕老師批評我。終於,三年級上學期期末考試,我算錯了小數點,本來覺得自己拿100分沒問題的我最後只拿了96分,被我媽和數學老師狠狠嘲笑,還因此失去了當年三好學生的資格,與我心儀的獎品失之交臂。此後,數學便成了我半生的噩夢。

數學既然成了噩夢,那麼,物理又是怎樣毀掉的呢?

這還得從初中說起。我的初中是一所市重點中學,物理老師是學校的名師,六十歲了,教完我們就要退休。他個子小,說話幽默,總能在回答問題中給我們這些青春期迷茫的學生開導和關懷,所以初三晚上,只要他看晚自習,大家就特別喜歡一直圍著他問問題,有時僅僅因為想聽他說說笑話, 直到夜色濃郁,星光滿天,然後一起推著自行車走出校園。一天,大家把老師問到八點多鐘,老師特意把最後一個提問機會給了我。那時的我在學校物理,數學和化學競賽中都是一等獎,深受理科老師的器重。可我卻問了個把他氣得半死的問題:“如果沒有神的安排,世間萬物怎麽會運動?” 聽到這個問題,同學中一陣騷動——在無神論教育的國度里,這樣的問題基本等同於大腦進水。我敬愛的白頭髮的物理老師,聽了這句話,臉都差點氣綠了,大聲呵斥道:“那是因為力的作用!我真沒想到妳學了一年物理竟然問出這個問題!悲哀啊,悲哀,我四十年教育生涯的悲哀!”他從來沒有發過這樣大的火,即使面對班上物理考零分的同學也沒有這樣生氣過。

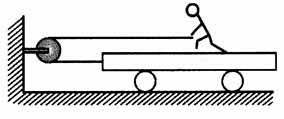

此後很久,每次見到他,我都臉紅心跳抱著歉意很久,好像我真的做了一件大逆不道的事情,毀掉了他最後一年的美好教學記憶。但內心卻一直有個倔強不屈的小人,覺得這回答並不能說服我。青春期叛逆的我,就默默和物理結下了一道梁子。到了高一,學習了牛頓幾大定理,總是做著相似的習題:一輛大卡車上,有一個滑板,滑板上安一個滑輪,滑輪一頭吊著一只箱子,請問,在大卡車行進過程中,這個箱子的受力情況如何?一次次面對這樣的題,一次次我都想摔筆大爆粗口:“NM就不能把箱子好好放在大卡車上嗎?”

之後又有生物的習題,總是這樣開始:”如果一個男孩,他的母親是白化病,他的父親是六指兒,請問,他得白化病的幾率是百分之幾?他是六指兒的幾率是百分之幾?他既是白化病又是六指兒的幾率是多少?“看到這樣的題,我每每忍不住要破口大罵揭竿而起:"如果出題人他媽少根筋,他爸少顆心,他既少根筋又少顆心的幾率是多少!?“

於是,就有一天,我拿回家的物理卷子上,赫然寫著一個大紅的35分。

據說,這是因為學校要消滅重點高中剛入學學生的囂張氣焰,拿了全國奧林匹克競賽的題來考大家,於是全班平均分31分,及格5人,最高分79。

這個35分,宣告了我和包括物理在內的所有理科的徹底決裂。

從此以後,我完全地放棄了理科,一心撲在文科的道路上,並且越走越遠,再也不回頭。

回首過往,其實,並不是因為我的理科成績差得一塌糊塗,走投無路,被迫選擇文科。而是因為我受到的理科教育让我不知道除了解答那些永無止境的混帳習題外,它的意義究竟何在。即使我了解卡車上一個糾結的箱子如何受力,即使我傲慢地預測一個白化病和六指兒的孩子有沒有異樣,可是,那又能怎樣?又與人類的心靈生活何干?又是否能減輕人心因為外物所受的一切奴役?是否能解決人類面對死亡的一切恐懼?而我身邊也並沒有出現一個正面的理科形象,讓我覺得理科是有趣的,可以期待的。有的更多是功利自大又猥瑣的男人,以為解了幾道題就可以雄窺宇宙奧秘,稱霸蟻類世界一樣。

而這一切,當我來到法國,第一次進入法國國家自然科學博物館,第一次參加科學節,第一次和那裏很多身懷理想的理科生聊天之後,有了動搖和改變。看到博物館裏生物從小到大的標本觸手可及,各種滅絕的動物,植物標本,大大小小的恐龍化石在燈光下呈現出歲月的質感,我第一次在經驗領域被自然科學的偉大和神奇震撼了,就像我初三時向老師提出的問題,我感到了“神”的力量。雖然“神”這個概念已經和我那時有很大不同,但是我突然從自己的心裏,而非從觀念和書本的推理中意識到,自然科學的研究和人文研究一樣是偉大的事業(這個說法,現在看來無比傲慢,但此前因為愚蠢的理科習題和與理科生尷尬的社交,自然科學在我這裡的地位一直比較低)。在科學節上,我看著一個個袖珍的儀器模擬如何用水發電,模擬古人如何灌溉,學生被老師帶著用化學制劑和生物原料配出香水,孩子們在地質學家的小收藏裏來認識各種石頭,以及學習如何鑒別化石;在自然公園裏,我和我的理科朋友們去近距離觀察各種鳥類以及遊覽與牠們生存環境相關的園林。那天我站在木橋上,看兩只企鵝從橋下一顛一跛向我走來,我突然有了種想學理科的沖動。

如果,十七歲那年,我的生物課,物理課,化學課也像這個一樣有趣,不再想著如何刁難和羞辱學生,如何調侃六指兒和白化病;如果,十五歲那年,我的物理老師能告訴我,世間萬物的運動裏也許有神的存在,祂是人類目前認知極限之外的東西,而科學就是不斷地擴大人類認知的極限,從而更好地認識世界和自己。

如果,八歲那年,我的數學老師能在全班面前誇獎我,告訴我用地主編題很有創意,然後順帶講一講共產黨用多少畝田地來劃定各級地主的問題。

再或者,如果,在我與理科決裂的十餘年裏,能出現一個帥帥的,人格健全的,對自然科學事業懷著無比興趣,而非簡單地註重科學所帶給他一切學位頭銜,只知道做題的理科男生,和我談一場美美的戀愛。

或許,我的人生便因了這種種機緣而改變,也許現在,我也在忙忙碌碌做著實驗,觀察著小動物,挖著化石,配著試劑。

然而這浪費了的前半生,我與理科分道揚鑣,留下的都是不愉快的記憶。

前一陣子和朋友聊天,得知她的朋友也是文科生,後來移民瑞典,四十歲那年突然對自然科學重燃了興趣,一路從頭開始,考過了瑞典高中畢業會考,申請了海洋科學專業,最終通過五六年學習獲得了碩士學位,實習時開船出海,人生好像又活了一邊。

我羨慕這樣的女孩,也期待著自己來自理科的心理噩夢終能停止,然後一身輕鬆重新出海。那時候看世界,看天上的雲彩,應該會很不一樣了。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!