隨筆|咖啡廳隨想:談狂野生命與自由

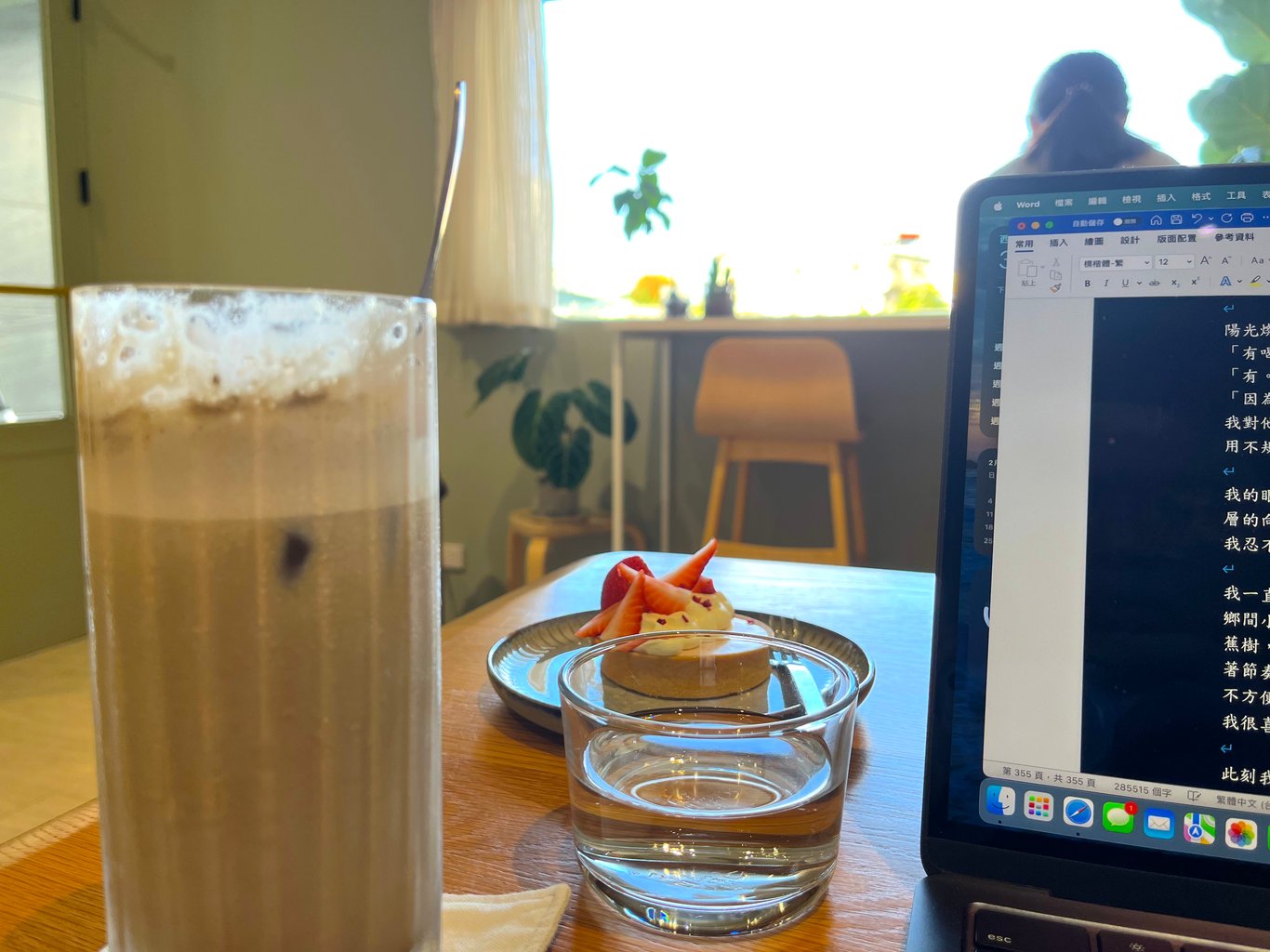

陽光燦爛,我坐在咖啡廳內,店主走過來用細緻的聲音對我說:

「有喝過鮮奶茶嗎?」

「有。」

「因為他會有沈澱,要請你再攪拌一下。」

我對他點頭微笑,桌上放著的是粉紅色的草莓塔,堆疊滿四分之一瓣的果瓣,用不規則的外型宣示自己的美好。

我的眼神穿過玻璃櫥窗,看著對街空地的三層樓水泥結構的房屋,在二樓那一層的向陽面漆著白色油漆,把耀眼的日光反射進我的視網膜中,有些刺眼卻讓我忍不住凝視。

我感覺到安全美好。

我一直都很希望住家附近有一間「可以走路抵達的咖啡廳」,原本住在小鄉鎮的鄉間小路邊,屋外景色同樣也有那樣裸露外牆的住家,院子還有迎風搖曳的香蕉樹,如同台灣夏日炙熱的代名詞,在微風吹拂下的葉片,如同綠色指頭在隨著節奏甩動、晃動著,隨著每一陣熱風吹過,婆娑地舞動摩擦出沙沙作響的聲音。

不方便的生活機能,但充滿詩意。

我很喜歡這樣的地方,雖不是熱鬧滾滾,卻也不至於裊無人煙。

此刻我跟著店主的叮囑,把金屬攪拌棒放進杯中攪動,冰塊與玻璃杯的直條紋摩擦,發出喀喀喀喀的聲響。看著窗外的香蕉樹,我也才發現我與那樣鄉村感的田野、樹木有了距離。

城市的鐵皮圍籬、咖啡廳的玻璃櫥窗、身邊播放著的悠閒音樂,這些東西把我跟鄉野土地的呼吸隔開,畫出清楚的界線,於是我身在城市中央,看著或近或遠,卻觸摸不到的樹木,我的生活改變了,再也不能說自己住在鄉下。雖然我並不是酷愛自然的那種人,但我總擅自把意念拋擲到院子裡的芒果樹上,拋擲到下雨天時在屋簷下躲雨的麻雀身上,感受他們的呼吸,偷偷觀察他們的改變,隨著四季節氣不同的畫面流轉。那些不受約束的,長在自由且無人控管的土地上的樹木,他們彷彿擁有自己的意志,會說話,也會交朋友。

我曾在夏天正午日正當中時跑到樹下乘涼,並不是因為我有需要,只是「想要」,院子門前的大樹好像在對我招手,用他翠綠的雙手對我發出邀請。我站在綠頂下感覺到安全美好,像是一頂巨大的帽子,把燠熱的空氣阻擋在外。我享受站在樹下望著天的感覺,穿越樹葉間隙的陽光輕輕地抖落在地面,抖落在我的肩上。看見小蟲子也在樹幹上走著,我不認識它,甚至大多數時候我是很不喜歡蟲子的,但在這個「共乘」的時光中,我卻感覺到來自生命之間的交流,我們彼此互相不懼怕,互相接受彼此的存在,無關乎姓名與物種。

那樣的空間是自由的,彷彿在亙古時光凝結下的琥珀,人與樹木、人與動物之間的安寧共存,即便在荒野中,我也感到安寧。

雖狂野自由,卻也同時讓人安心地好像可以就這樣坐在樹下似的。

我只知道,牠們是自由的,把樹下的一角與我分享。

而此刻,咖啡廳內的綠色植栽不少,黃金葛在牆上的木片上攀爬,櫥窗邊的桌上也放著盆栽,但我卻感覺不到他們「活著」。想起自己搬到市中心後,已經快過去半年,社區中庭的植栽與灌木隨著幾個月過去就被修剪一次,走過幾乎永遠不變的那些綠葉,像是被擺弄的裝飾品。

樹木不該是這樣子,我心底有個聲音這樣說著。

我懷念可以隨時走到屋外,觸摸樹皮的時光,我懷念可以跟著小動物一起呼吸、一起避雨、一起互相分享空間的過去。卻也知道而今這些欲想也只能留在心底,因為推開窗戶,抬頭一看除了藍天之外,也只剩水泥外牆與鐵皮屋頂。剩下的,就是偶然經過喜歡對著空地潑水的,隔壁巷口的阿婆。

我沒想過自己這麼喜歡那間在磚塊工廠旁的學生宿舍,只因為那裡的庭院無人管理,像是在荒地中的自然發展,我卻在其中看見那些美麗的景緻,雜亂卻充滿生命力。看見蜜蜂在鬼針草群間穿梭採蜜,聽見壁虎在窗櫺間的嘎嘎叫聲,以及門邊莫名被放在那邊的三顆石頭,被我取名為「阿呆、阿花跟阿明」,他們身上長滿苔蘚、覆滿灰塵,卻也因此有了獨特的樣貌。

牠們活著,在一個隱蔽地幾乎遭到棄置的空地上安靜卻自由地活著。

此刻的我已經把草莓塔吞下肚,新鮮草莓的鮮美稍稍彌補我內心的小小缺憾,但盯著櫥窗面對街道的巨大開口,鐵皮圍籬另一邊的竹子,以及那兩顆隨風搖曳的香蕉樹,我總難以平復心緒。牠們不斷地在我眼前提醒我,過去的那些美好已經距離我好遠好遠,那些荒野中的靈魂,對此刻的我而言,也變成「只可遠觀」的背景畫面。

至少,至少,我還有可以走路抵達的咖啡廳,窗外還可以看見自由的綠意,在遠方對我招手。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!