”失语荒原上的新闻实验“,独立校媒,创办于2015年。又一个发不了稿的惨兮兮的校园媒体,微信平台账号卒于2022年11月29日

口述|放开前后,武大的感染者们经历了些什么?

采访|边缘 蓝星 落落 竹言

撰文|边缘

编辑|kuno

2022年11月23日 武汉大学疫情防控指挥部发布了关于做好当前校园疫情防控工作的紧急通知,其中指出,11月22日校工学部老体育馆核酸检测点采样样本中有1支20人混管结果可疑,经复核其中1名学生检测结果为阳性。学校高度重视,立即启动疫情防控应急预案。将阳性感染者转运至定点医院接受治疗,排查出的密切接触者转运至政府集中隔离点。

王于洋 22级哲院本科生

11月底武大疫情风波阳性感染者

说到感染原因,大概是因为周二那天(11月22日)我去上了西方哲学史。当时比较热,我把口罩脱掉了。这门课其他学院的同学都可以选,所以我附近坐的不是我们班同学,是跨院的同学,而其中可能刚好有阳性的同学。

那节课是源头。周三晚,我们宿舍开始陆陆续续接到电话,被通知要作为密接转运隔离。我的舍友9点多接到电话离开,而我在11点多被转运到了医学部隔离。

周四上午开始有症状出现,早上洗澡之后就无缘无故地开始乏力,从下肢逐渐发展到全身。当天晚上非常渴,脸非常烫,开始发热了。起初还能吃点东西,到后来就一点东西都不想吃。我们班从入住(隔离)开始就有几个同学发热,但我一直认为可能是重感冒。毕竟隔离点每天都会做核酸,期间还有一次抗原检测。

直到周五下午我感觉到症状越来越严重,测了体温发现自己是38度。没过一会儿,下午六点,我就接到了防疫办的通知确诊阳性,要接受转运。此时我查阅健康码,发现依然是绿码显示阴性。到周日的时候我依然是绿码,但是下面已经写的是阳性了。

全班六十来个人,但就我突然阳了,那种感觉就好像,疫情三年突然一下子就跑到自己身上。

后来了解到同时被转运的包含我在内一共是六个人,我们当中三个人都上了同一节课。接到通知后,楼管阿姨就把防护服放在我们的门口,喊我们收拾东西,之后就在屋里坐着等车来,期间陆陆续续接到了社区和公安局的电话。一直到晚上十点左右,转运的司机才打电话来说可以下楼。

晚上十一点,我被救护车转运到了武汉市第七医院。医院划分了整栋楼作为隔离病区,到门口之后医生把我们领到隔离区,有空房间就入住。安顿好后有护士过来让我填表,要填包括名字、身份证、电话、家庭住址在内的一系列基本信息,还询问了有无病史,有无过敏反应等等。

我的症状是分批次出现的,不是同时。第一天的时候是没有力气,第二天是发热,第三天就开始咳嗽,然后流鼻涕。中间复发的不算很严重,体温会升高一点点,但是很快就降下去。来医院之后,渐渐地又有点咳嗽鼻塞。

病房是两人一间,有独卫,环境还可以。每天早晚都会有人过来询问我们的身体状况,然后带我们分两天做了彩超、核磁、抽血化验这样的检查,医生会每天过来告知我们检查和核酸的结果,平时会给我们发药。因为医院治疗新冠的药是新药,十八岁以上才能服用,我年龄不够,所以发到我手上很快被收回去了,我只在喝金银花口服液,然后多喝水。

感染者的人数是不少的。做检查的时候就发现不单单是有我们学校的人,还有很多社会面上的一些“阳性同胞”,能明显感受到医生那边有点人手短缺。也是因为这个情况,医生每天只有重要的时间段会过来查看一下,平常的话基本都是护士在这里进行一些物资的调配和一些状况的询问。

医院是不允许探视的。我们导员给我打过好几次电话,问缺些什么送过来给我们。后来学院给我们几个同学送物资,送来了方便面、牛奶、卫生纸还有暖贴,但都是放在医院的大门口,消杀之后由医生带进来分发的。

这次疫情风波中我们班应该是最特殊的一个集体,有的人密接有的人阳性,总之每个人都在隔离。为此辅导员和党委书记还给我们开了班会,大家简单聊了聊彼此的情况,共克时艰。

我们的课业依然在网上进行,老师们都很理解我们,也会时常安慰我们。我至今都记得教马原的盛福刚老师在课上说的一段话,“疫情就是整个世界客观化的一个过程,可能它在传播中要借用你们某一个人作为载体,进行完成它的对象化和它的统一,我们要做的就是在统一中把握自我。”当时他说着说着,突然就有点哽咽。他说,“能线上上课,能在一起能上课就已经很好了。”

其实在医院的这么多天,我最强烈的感受就是对自由的渴求。病房本身可活动的空间也比较小,而且最开始不知道是不是出于防止病毒传播的考虑,窗户是被钉子封上的,让人越发郁闷。后来过了几天,窗户被打开了,那一刻我就立即跑到窗户边大口地闻涌进来的新鲜空气,感觉能从中闻到自由的味道。

前前后后,我被隔离了拢共十五天,直到12月8日下午六点我被通知可以解除隔离。症状差不多都消失了,但还是会偶尔咳嗽。期间也了解到了政策放开,但没什么特别强烈的感受。这种病毒因人而异,可能还是需要更多的研究。

还是有希望吧,希望我们都能回到一个正常有序的生活,比如回到19年之前感觉就很不错。每天打打球散散步写写作业,和自己的两个好朋友去喝一点酒。当时不知道生活的好。现在把生活当一块宝。

2022年12月4日 武汉大学通知将于12月5日(周一)恢复线下教学。在此之前,武汉多所高校均发布了返乡通知与期末考试调整安排。尽管通知中提到了“可自愿返乡”,但也存在与之相矛盾的“恢复线下教学”的安排,此举引发了武大学生的不满。当日傍晚,大批学生聚集在行政楼前与校领导交涉,要求学校给予明确且合理的期末结课安排。 2022年12月6日 武大各学院开始组织返乡登记,学校开通机场与高铁、动车站专送巴士,协助学生返乡。与此同时,各授课老师均对各门课程的期末结课形式及要求做出了调整,未结课的课程继续按照教学计划进行,并采取线上与线下结合授课的模式(即在校的学生到堂上课,意愿返乡的学生通过网课系统参与课堂)。 2022年12月7日 《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》发布,防疫政策发生新转变。 2022年12月11日 随着校内感染人数不断增多,武汉大学校医院做出工作调整,将工学部一门诊转为发热门诊,通知发热、咳嗽、咽痛等新冠症状的人员一律到一门诊就诊。

芋阿 22级 新闻与传播学院本科生

12月初武大疫情风波阳性感染者 中旬返乡学生

十一月底武大疫情风波当中,我们宿舍所在楼栋因为存在阳性被封控了很长时间,中间我也被赋了黄码,在此之前我并没有想过会和阳性病例如此接近,但最后平安无事地顺利解封让我不由得有了侥幸心理,认为自己不会是那个“幸运儿”,开始抱着一种戏谑的态度面对“感染”这件事。可真正中招后,我才感到畏惧和慌张。

原本是打算十四号再离校的,但觉得太迟就选了个择中的时间,决定了十二号走。然而离开武汉的当天,病毒却开玩笑似的开始发作。

十二日凌晨,我处理一些琐事到很晚,有些心力交瘁。上床已是两点钟,最后检查了一遍闹铃,便赶紧抓住最后的几个小时休息。好友是早上的车,尽管只睡了四个小时,但因先前已经说好要送他一程,所以五点五十天还未亮,我便强打着精神去对面宿舍与好友打了照面,帮他拿了一些行李到茶港门作别,期间一切正常。

六点出头,在桂食吃过早餐后,我回到宿舍继续收拾行李,却感觉昏昏沉沉力不从心。“大概是昨晚没休息好”,我当时这样安慰自己。看了一眼时间,便匆匆回到床上,短暂的小憩20分钟后,愈发觉得浑身发冷,打开空调也还是不见好。

三下两下草草把东西归置好,我便坐上校车,前往武汉站。车上的同学都是全副武装n95,我也不例外。车程不算长,却让我感到煎熬,奇怪的体感让我说不上来是冷是热,还有心慌的感觉,耳机里的歌也让我觉得烦躁。

接下来在车站等车的三个小时,更加让我痛苦无比。身上厚厚的羽绒服让我感觉不到一丝温暖,浑身冻的发抖,直到这时,我还以为是我没穿秋裤的缘故,压根没往中招的方面想。后来我才意识到,那会儿病毒应该是和免疫系统开战了。

终于熬过了这三个小时,中午十一点,我坐上了回家的列车。这趟旅程,我不愿再回忆,仅有写下的一段话可以概括我的感受:“我就像是病入膏肓的弥留者在颠倒世界的写真,精神已经恍惚,本来打算看的电影也被我抛之脑后,只用睡醒和昏沉就能概括我的全部状态。在车上的每一分每一秒都好像在一片片地削我的肉,时冷时热的体感温度更是让我感觉在奥伊米亚康和吐鲁番盆地间反复横跳,脸上的N95口罩紧紧扼住我的呼吸,让我喘不上气。”

我大概能确定我中招了。历经七个小时抵达目的地时,早上还能轻松掂起的行李箱已变得千斤重,直到坐上爸爸的车,我还是感觉恍恍惚惚。

到家后用体温计量了一下,发现已经38.6度了,吃了两口粥便沉沉睡去。半夜一点醒来,浑身难受,睡不踏实,也无他法,不知过了多久再次睡着,睁眼时是早上七点,烧已经退了一些,这才觉得身体是自己的。

只能说是幸运的,家里刚好有够量的退烧药,并且我的症状并不严重,三天后就已经轻了不少,九天期满也重新转阴。并且可能因为我们所在省市感染人数较少,医疗压力没有那么大,政府/社区也及时地给每户发放了药物(两盒布洛芬),所以尽管爸妈在我之后先后中招,也依然有充足的药物应对。

但确实能明显感受到医疗资源的挤兑,同一家网店,我日常用于治疗鼻炎的药剂由四十两盒包邮涨为三十八一盒不包,这让我感到非常的不解,也只能希望在高峰过后这些药品都能回到正常的价格。

大家都说挺过去就好了,说这种话的无非是已经感染过的人和那些“备阳”的人,前者已释重负,后者“视阳如归”。确实我们都要学着去适应,在我们没法扭转的浪潮中,我们能做的只是设法让自己受的伤少一些。

“阳过”了的确放心不少,但回忆起那个黑色星期一,想到万一在路途上症状加重的可能,还是后怕。希望我们大家都能好好的。

岑瑗 21级 新闻与传播学院本科生

12月武大疫情风波阳性感染者 留校学生

从六号开始就可以看到学院每天都在转发回乡的登记。但考虑到十二月的作业和考试很多,同时还有一些课程需要提交纸质版结课作品,我决定在十二月中旬将大部分作业完成后再回家。

舍友在十号就已经全部离校返乡了,宿舍里只有我一个人。此时我了解到武大校内感染人数在不断增多的情况,所以我除了每天下楼拿外卖之外,再没有出过宿舍大门。尽管认为这样就不会被感染,我还是有所担忧。

我的手上除了一盒快克和感冒灵之外没有其他药物,我试图从其他渠道购买以作备用,但发现外卖软件上学校附近的药房全部歇业,购物软件上许多药物甚至查无其名,校内私人药店的退热药物全数售罄,而校医院的药品也陷入短缺,不再成盒销售,只按症状几片几片地发给学生。

与此同时,我同家里人联系,发现我家所在楼栋整栋感染,家里人全部都处于阳性的状态,回家和深入毒圈无疑。考虑到贸然前往发热门诊购药预备反而会增加感染几率,我决定在相对安全的宿舍躲过这几天。

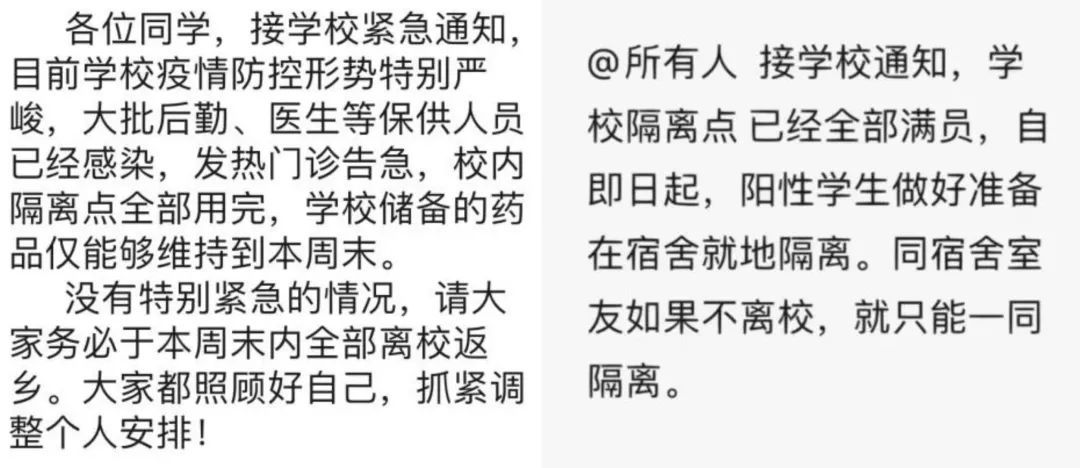

十六号(周五),辅导员将仍未回家的学生拉进了一个大群,告知了我们校医院药物储备已严重告罄仅能维持到周末、医疗后勤人员大量感染、隔离点爆满的情况,通知我们务必在周末全部返乡。家里人对此颇有微词,但还是同意配合学院的工作,无奈之下,我开始做返乡的准备。

期间,宿舍楼里有多位同学出现了感染的相关症状,并因缺乏退热药物在宿舍群里不断发消息求助。我便帮忙从已返乡朋友的寝室里拿到了她日常储备的布洛芬,剪成几粒几粒的小片,放置在了几个发热姐妹的楼层楼梯口,并帮同楼层发热的姐妹从一楼取到了温度计。

约莫是晚上八点多,我便回到宿舍继续完成我的作业。此时我感受到我的四肢开始逐渐瘫软,喉咙有发痒的症状。我给自己泡了包感冒药,可以明显感受到我的脸部在发烧。

凌晨收到了朋友送来的水银体温计,睡前测时发现体温有升高的迹象,但还在正常的范围内。感觉有些不适,约莫是两点半才入睡,而早上不到七点我便醒了,对于周围事物的认知开始混乱,浑身酸痛滚烫,烧的满脸通红。这样的情况持续了近三十个小时,我的体温一直稳定地保持在38度到39.8度之间,除了上厕所出门打水和强撑着吃两口饭,其他时间我都在床上无法动弹。

相比起从前的重感冒、扁桃体发炎带来的发烧,这次病症最难受的地方在于,我无法睡上一个整觉。首先是很难入睡,其次是很易醒。从凌晨两点到中午十二点,平均每隔两个小时就会惊醒一次,而每惊醒一次都要花更大的力气去思考该怎样入睡,所以也并不知道有多少有效的睡眠时间。

身体上的各类疼痛以及精神的异常活跃让我对于时间的感知不断地变化,尽管只是过了一天半,我却因为反复的入睡又惊醒觉得好似过了三四天一般。

我没有力气下楼拿外卖,七楼上下对于我来说是太艰巨的挑战。校园群里每天都有各式各样的求助求药信息,每每看到都真的很感恩帮我爬上爬下送吃的以及将储备的药送给我的朋友们。只能说算是幸运的,十八号我可求助到的朋友们全部离校时,我已能勉强下床走动。

新冠的康复期比以往任何一次生病都要长,最明显的就是退热后的那一周,爬上两层楼便觉得胸闷气短,而后便是长达十数天毫无征兆的咳嗽。期间能看见宿管阿姨一个接一个地感染,而后不得不换班,也是非常辛苦。

除了不得不强打着精神去完成各类密集的ddl之外,我更为医疗资源挤兑的现象表示担忧。善用网络的年轻人都尚且求药无门,上了年纪的老人又该何去何从呢?

Kikui

19级 遥感与信息工程学院院本科生

12月武大疫情风波阳性感染者 留校学生

在学校正式出了可以申请回乡的通知之后我就在想如何尽快回家,但因为考虑到毕设有一些准备工作需要在机房做好回去才方便远程工作,同时同实验室的同学也没离开的等等因素,我还是选择留下来了。

12月10日中午我被辅导员的电话叫醒,电话中她催促没回家的非考研学生尽快考虑离开,说是“学校连夜下达的任务,怕情况变得越来越糟,每天都确诊很多人”。虽然我嘴上说着“看情况吧,阳也没啥”,不过还是和同组同学交流了,决定买周四(12.15)的票回家,也和导师说好并申请了离校。

决定好后我就没有再长时间呆在实验室了,只是偶尔去取东西。12月12日我去图书馆完成一些工作,因为人并不多,在此期间我并没有始终佩戴口罩。当天晚上我感觉喉咙发痒,睡得很晚。后来才知道实验室也有阳性的同学,再后来听说实验室的人好几个都生病了。

周二,我的体温依然很正常,但是一直有种恶心感,且喉咙的不适一直在加剧,从痒变成疼痛。早晨开始咳嗽的舍友A在傍晚变成38度。

周三凌晨三点我因为难受醒来了,可以感觉到自己是发热的,接下来一直到七点体温都稳定在了38.2度。吃了药洗了个热水澡,再回床上躺着。十点的时候降温到37.5度,然而在十点半又恢复到38度。

这一天情况类似的学姐来劝说我,说早点上报说不定隔离点还有位置。考虑到我请过假要回家,决定和辅导员说明情况,结果辅导员说“发热不用隔离,只有阳性隔离”,并且隔离点不一定有位置,并说“可以考虑尽早回家,或者去校医院就诊后,如确诊会安排隔离”。

尽管手上除了日常备用的一盒布洛芬没有任何药物,也没有抗原,但我还是打算先不去校医院,因为彼时确实没有收拾行李去校医院的力气,也觉得无法获得额外的帮助。考虑到回家还要和老人和小孩同住,无论怎么小心我也担心,我不想传染任何人。于是我将第二天的车票退了,决定留在宿舍隔离。

下午一直持续高烧伴随着头痛,直到晚上七点多,体温达到了39.5度。这实在太难受了,我开始不断地尝试物理降温,先是用完了之前剩下的三片退烧贴,而后用洗脸巾沾水,不断擦拭额头、脸部、腋下、脖子、胸口,期间体温有下降但很快又回到了39.5度。

这一天最明显的就是喉咙的剧痛,感觉像被粗粒砂纸磨过一样。十一点我决定去洗一个热水澡,因为虽然头脖颈非常烫但是身子发冷。洗完澡之后不仅人精神了温度还到了38.7度。到了周四早上四点半,温度已经降至37.7度,可以感觉自己凉快和舒服很多。

傍晚我们班主任送来了抗原和其它常用药。而当晚我不幸在床上压坏了我的温度计,因为要收拾水银和通风,我的舍友B邀请我和她先一起睡一个晚上。因为她暂时没有症状所以我戴着口罩睡,但是四点起来感觉嘴里有一大摊东西,去厕所一吐发现是带着很多血的分泌物。总之吓了一大跳,同时也可以发现上呼吸道真的被攻击得很严重。

在周五这天我的体温已经恢复到正常,但是咳嗽却越来越严重,我和舍友A纷纷咳出血来,喉咙也越来越难受,非常疼痛。同时我的智齿也开始发炎,所以我开始吃消炎药。吃完一天之后感觉喉咙稍微有所缓解,但还是会咳出血。班主任又送了一次物资,包括连花清瘟、川贝枇杷膏、感冒灵、布洛芬等一系列药品,还有n95口罩、抗原检测试剂,这无疑是救人于水火。

这几天来一是由于不能走动很难消化,二是因为难以吞咽我并不怎么进食,周六才发现自己失去了味觉和嗅觉。可以感觉到精神已经好些了,只是不停地咳嗽,也可以走路,但爬三层楼就累,需要休息很久,同时疲倦的时候背部有灼热的冰凉感,很矛盾,可能只是在出汗,但明显觉得自己虚弱了很多。

个人感觉这样的症状是严重的,感冒并不会让我到这种境地,而且很多人都已经很久没有发这么高的烧了。在班级导师送来抗原之前我也没法确认自己是否是阳性,但确诊阳性也不是我评估身体状态的标准,只是变成很多事情的另一种“通行证”,比如能去隔离的通行证、暂时不回家的许可证。所以在病到根本没有精神和力气,更聚焦于如何对症下药或者对抗痛感的过程中,是否阳性对我已经不是很重要了。同时在宿舍能和舍友相互照应,分享药品与水果,轮流去打饭,还是比较自由和方便的。

算下来真正起效的药只有两粒布洛芬和两天的消炎药,消炎药还是我为了智齿发炎而吃,可能歪打正着同时缓解了喉咙的撕裂般疼痛,但也很感谢我们的班级导师给在校学生送药,还送了两次,在这种时期真的很不容易。日常备药够用也是很幸运的,感觉没有囤积的必要,也给隔壁宿舍送了布洛芬。

我没有想过会有什么后遗症,但我觉得一个很悲伤的事情是这几天生病了,我才能让全身心得到了一个被迫的彻底休息,不想再为任何一件事情焦虑,一点读书的事情也不想再想。

在终于可以下床甚至出门走动的这两天,我看到宿舍走廊上大多数是行走缓慢的带着口罩来打水的同学们,因为生病被延迟回家的肯定不在少数,剩下的就是考研的学生了。相比起她们我已经是幸运的,我不需要在这样的时刻继续备考。

可是我们的相似就是,感觉只是在这种放开的大潮中被狠狠冲了,然后大家不得不像走流程一样走过去一遍。总有人会说,你走过去就好了,可是这其中真的非常非常之痛苦,我觉得这不是任何人应该承受的。

2022年12月7日 教育部网站消息称,2023年全国硕士研究生招生考试将于2022年12月24日至26日举行,三部门经过研究决定,各地可以根据实际需要,增设阳性考场。在此之前,原计划于12月3日、4日举行的中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员笔试已官宣延期举行。

北北 19级新闻与传播学院本科生

12月武大疫情风波阳性感染者 应届考研学生

我是12号晚上10点钟在工学部校医院看了医生,测完抗原之后,医生就让我穿上了防护服,拿了开药的单子。与此同时,我联系了辅导员,辅导员帮我申请到了枫园留学生公寓二栋的隔离点,并告知了我隔离司机的相关信息,让我在校医院等车来接。

也许是因为我去医院时已经处在发烧状态,脑子发懵,全身上下除了手机和校园卡外什么都没有带,但医生不让我回宿舍收拾东西。我没有袋子,只能把刚开的药叠在怀里一直抱着,坐在医院门口冰凉的椅子上等车来。

但可能存在各方面的沟通调配延迟或者人手不足的情况,我在医院等待了近四十分钟,隔离司机一直没有来。打电话沟通,得到回复却只有让我接着等待。毫无止境的等待和接收到司机还未到达的讯息让我的身体开始强烈的不适,肌肉酸痛、头晕接踵而至。

我出门的时候手机还有40%的电,到晚上十点的时候,已经仅剩20%了。在这期间,我只告诉了爸妈和一些朋友我感染的事情,并发了一条朋友圈吐槽,意思是,如果大家有感染的,建议尽量在宿舍自己吃药痊愈,来校医院也许会耗费很多本不必要耗费的时间和精力。这可能就是大多数朋友知道我感染了的一个渠道。

无力感是最强烈的,我坐在那儿,除了防护服和一个几乎没电的手机之外,什么都没有。门口的冷风直朝我吹,司机抵达遥遥无期,没有任何一个人能帮我,我只能干等。而我的手机上还在不断地弹出“多喝热水”“好好休息”“看到消息记得回,挺一挺就过去了”诸如此类的消息。等到司机来接我的时候,我的手机只有3%的电了。

然而,漫长的等待后是继续等待。十几分钟后,我和另一个男生被送到隔离点的铁门外,铁门上了锁,需要打电话喊专人来开,同行的男生打了电话。而后他支着他的行李箱,我抱着我的药。他跟我说,他头特别晕,我跟他说,我发着烧。只有两个人精疲力竭地站在寒风中,站在铁门前,度秒如年。又一通电话之后又过了几分钟,才有人来开门。到房间时,我已经烧到了40.2度。

其实当晚我室友已经帮我打包好了衣物和包括充电线在内的一些日用品,但是11点之后隔离点就拒收别人送来的东西了。房间里只有床单被套和基本的洗漱用品,所以那天晚上我什么都没有,甚至是靠着向同行男生借的充电宝才打开了我的手机。

第二天,我便开始高烧不退。下午六点半左右达到38.9度,我决定睡觉,因为我不想让自己持续高烧,觉得吃了药睡觉一定会好。结果我根本就睡不着,全身发烫到半梦半醒的状态,一直在床上翻来覆去,靠着用自己冰凉的手掌摸自己的脸来降温。

八点时伸手拿体温针来测,发现烧得更厉害了,退烧药没有任何作用。不知道该怎么办,有点害怕,好像别人也没烧的这么厉害,而且第一次在生病时遇到了吃药没用的情况。

隔离楼的问诊群里面有一个医生,大家有症状就会艾特他,描述症状让他开药,或者问他该怎么办。我就在群里问,吃了布洛芬也没退烧怎么办。他说让我看群公告,公告说,如果高烧不退,就联系辅导员出校到校外的医院就诊。

其实我不太愿意麻烦辅导员,毕竟这很耗时间,而且整个学校阳性的学生已经很多了,他也不应该为我一个人去做这些。但是在状态昏沉的当下,我还是给辅导员发了信息,询问他说医生说可以到校外就诊,除此之外还有什么其他的办法吗。

发完之后我就开始思考当下该怎么办。发现也只能物理降温,就去厕所接了盆水,放在床头柜上,用湿毛巾往额头上敷温水甚至冷水。然后一直重复往水里放毛巾拧,放在头上,再放毛巾,再放到头上,这样非常机械化的一个步骤。

当时我的真实感受,比起发烧的痛苦,我更怕自己一个人烧死在这个隔离屋里没有人发现。虽然肯定不会这么恐怖,但我还是怕自己烧坏,就开始刷手机很没有意义地看一些视频,逼迫自己醒着,一直在换毛巾物理降温。就这样坚持了近两个小时,才终于把体温降下来。

后来便是持续的低烧,但经历过高烧,低烧不退已经没有什么感觉了。一直到隔离的第4天,我终于开始恢复正常的体温。

精神头有所恢复,也记起要归还那位男生他的充电宝。因为我也没有酒精,就用热水浸泡过的纸巾把充电宝和线擦了擦,放在了他门口用来发放餐食的凳子上,并附一张纸条,“谢谢你的救命充电宝,祝你早日康复。”写纸条是觉得手写字比微信消息更有人情味一点,也稍微隆重一点。我手上只有纸和笔,就只能这样表示我的感谢,

至于考研,就像准备上战场之前腿折了,这当然会有影响。考研常常会有人建议提前一两周到考点周围,租一个宾馆也好、民宿也好,去习惯环境,用平静的状态度过。

然而在还有12天考研的时候,你突然生了一场不算小的病,这个状态就被打断了,再要进入到那个状态里又要花费很多时间。而这个病的康复期是7天,减掉康复期之后,就只剩5天了。如果说两个月减去7天很少,那12天减去7天就是折半,这几乎是比较绝望的一个境界。

另一个很直观的,生病的时候背不了书。在发烧的3天里面,我不可能看得下任何一个字。而哪怕是退烧之后,我也依然存在持续的头痛,它像是神经在跳在烧的一种感觉,没法用药物去缓解或治疗,也许是短期内的一个副作用。

还有就是失眠,在病好了之后的这几天里,我几乎每天晚上没到四五点就都睡不着,这真的让我非常困扰,我不知道这个症状还会持续多久。可能一直到考研那一天,我都睡不着了。

我觉得在“放开”这个事情的时间选择上可能还是欠缺了些考虑,包括四六级考研选调在内的很多大型考试都在12月底,而现在有非常非常多的考研考生都感染了,或者说处于一个非常害怕、担心感染状态。这很像把某一个特殊群体抛弃了,但你就只能面对,几乎没有办法去规避这个事情。

其实这两三个月以来疫情给我的影响真的很大,感染算是最后一根稻草吧。原来以为考研只需要面对自己内心的孤独,结果除了内心的孤独外,身体上也很孤独。别人班也不上了,同学也全回家了,就一些零星考研的人在这儿,到最后一刻还分了阳性考场,无症状考场,阴性考场,跟吃鸳鸯锅似的。

对于我自己来说,我觉得就只能经历了。发生了就发生了吧。

(应受访者要求,文中王于洋、芋阿、岑瑗、Kikui、北北均为化名。)

(封面图为新冠抗原试剂,源自互联网。)

排版 | 不多

共赴一场新闻实验

发布评论…