【理解通证经济】通证篇 1:染色币,最早的 token

写在前面

从 15 年秋天起,我从知识产权的合理性问题出发,开始了一系列思考和研究,到 18 年 12 月,得到了一个有一定完整性的有趣框架,用于理解互联网经济下出现的新型产权问题,以及由此催生出的所谓「通证经济」。

这一系列关于通证经济的文章,我已经计划了半年多,迟迟难以动笔,因为写作是一种展演,具备公共性,而这个框架里私人的思考和逻辑推演的成分可能相对多些,我暂时没有自信也没有学术实力把它构造成一个具备与学术共同体充分对话的可能性的模型,而不具备这一可能性的写作实践,其公共性就会有问题。

但是,这个月我来到瑞典,攻读数字人文和信息研究专业,读到了一些探讨学术共同体和学科边缘的知识生产合法性的文章,让我大大增强了对于「具备公共性的半学术写作,就算不够完善,也具备充分的合法性」这个命题的信心。所以,现在可以动笔了。

但是,仍然需要事先声明:

1. 这一系列文章将要构造的,并非一个「通证经济学」的「理论」,而是一个可能有助于「理解通证经济」的「框架」;

2. 这一系列文章既不是学术写作,也不是商业写作。目的是帮助自己整理出思考成果的纲要,所以我并不会写得非常通俗,本文不帮助不了解加密货币基本概念的读者入门;同时,也希望结识交流的伙伴,故也不会写得非常专业。总之,会是对梳理思路、交流讨论「刚刚好」的写法;

3. 比起经验和现象,我希望自己的写作看起来更像是遵从所谓的「First principle thinking」,演绎大于归纳。我不希望事例和图表成为文本说服力的来源,但也建议每个人保持对下一只黑天鹅的担忧。

对「通证经济」的怀疑

「通证经济」(Token Economy)是近两三年来在加密货币和区块链行业里很流行的说法,一些圈内人认为它代表了未来,另一些人以及更多的圈外人认为它只是个时髦词,或许还是数字诈骗犯行骗的新花样。

如果你在谷歌学术上搜索 Token Economy,会发现这个概念在知识共同体内首先是指精神病学、应用心理学、儿童教育心理学、动物行为学以及行为经济学研究中发现的一种治疗方法/实验方法,中文的译法一般是「代币疗法」:建立一套基于代币(Token)的奖励系统,让精神病患、自闭障碍谱系人士、需要行为干预的儿童或者有较高智力水平的实验动物,出于对代币奖励的追逐,发生行为矫正。

近两三年来,学术圈内外才渐渐出现星星点点的声音,用 Token Economy 这个词探讨基于加密货币运行的经济系统。这些讨论并没有行为主义传统的传承,他们所使用的「Token Economy」可以望文生义,仅仅指基于加密货币的 token 运行的一种 economy。

如果我们想要就一个名词所指的事物进行客观冷静的探讨,首先,需要确定这个事物是不是真的存在,或者说,是不是真的构成有意义的社会事实。

历史上曾风靡一时又迅速烟消云散的新名词不可胜数。每个流行词出现时,都有大批智识水平高低不一的拥趸,以为看到了社会的方向、人类的未来。「通证经济」也可能是其中之一。

因此,这一系列文章将在深入所谓的「通证经济」的具体结构之前,首先讨论两个问题:

A. 出于对名词形式合法性的怀疑论:Token Economy 作为关于 token 的 economy,是否是一个有意义的名词?

B. 出于对名词历史合法性的怀疑论:能否从 Digital Economy 中推理出 Token Economy?

上面两个问题,分别在本系列的第一篇《通证》和第二篇《产权》中进行讨论。这样的讨论并非煞有介事,事实上,怀疑是发现知识的第一手段。综合对名词的两个怀疑,我将在第三篇《价值网络》中讨论作为有意义的社会事实的 Token Economy。

确认 Token Economy 有意义后,我希望分篇讨论通证经济下的劳动分工、商品交易、企业、贸易、政治、科学和人。写作的逻辑即把通证经济视作一系列普通的经济活动,那么,经济体内,人从事生产、消费、投资(第四篇《劳动》),进而发生商品交易(第五篇《交易》),进而出现组织生产和交易的企业(第六篇《企业》),企业间进行贸易(第七篇《贸易》),贸易影响政治(第八篇《主权实体》),政治权力影响知识生产(第九篇《社会科学》),最后,人是知识的对象,知识也锻造主体(第十篇《智能主体》)。

此外,还有另一条线索:

前三篇,我将通过探讨通证和产权,建构出「价值网络」这样一个概念,这个概念在这套理解通证经济的框架里处于核心的位置。当然,这个概念非我自创,它有点类似广义的「经济体」或「生态系统」的意思,用在分析通证经济上,你会发现它非常有解释力。

其余七篇,都是对价值网络的具体分析。《劳动》和《交易》是价值网络内部发生的微观层面的事情,《企业》和《贸易》讨论价值网络本身中观层面的行为,《主权实体》《社会科学》《智能主体》讨论价值网络之上宏观层面可能出现的现象。

本系列预计将由上述十篇组成,每篇篇幅约一万至两万字。每一篇会拆成 2~3 篇文章,在 Matters 上持续连载。祈祷自己可以填完这个深坑。

第一篇 通证

现在开始本系列的第一篇《通证》,将分成三篇文章释出,以讨论上面提到的第一个问题:通证经济是否是有意义的名词?

我的讨论策略是:每个人都会承认,economy 是一个合理的名词,所以,Token Economy 如果是无意义的,问题或者出在 token 上,或者处在 token 与 economy 的连接逻辑上。如果能排除这两个疑点,就可以确认 Token Economy 作为一个名词是有意义的形式。

所以很显然,这一篇的焦点在 token 的概念。

那么,token 是什么?是否是一个无意义的名词?token 会不会并非一种真正的新事物?token 是否只是一个流行词,一个被炒作出来的概念?

1 染色币:最早的 token

加密货币领域对 token 一词的使用可能开始于 2013 年的「染色币」(colored coin)。染色币技术允许人们对小额比特币染色,用以代表自己所持有的其他资产,从而让更多类型的资产都可以通过区块链交易。由于比特币最小可以分到 10 的负 8 次方,染色后的小额比特币也仍然可分,所以染色币虽然本身仍然是比特币,事实上成为用以映射资产的凭证,由资产发行方认证,面向投资者发行。

染色币虽然名称里有「coin」,但被称为 token,因为比特币并不映射任何实体资产,而染色币的设计以比特币为工具实现了映射资产的功能,所以早期的加密货币社区把比特币称为这些实体资产在区块链上的「token」。

这里其实是在做语用学意义上的讨论。在研究这个问题之前,我以为「token」一词可能是来源于密码朋克们的专业学科背景,密码学乃至信息科学中 token(令牌)一词被广泛使用,也许就被用在了他们设计的货币机制中。结果最后发现并非如此。

Token 一词现在被加密货币社区广泛使用,最早把这个词引入加密货币领域的人,他们的初衷是相当常识性的,用的就是 token 最基本、最生活化的「标志物」的意思。

Token 的语义有很清晰的结构,它要求存在两种实体(a thing / your feelings 或者 paper / money),要求二者之间有某种对应关系(express 或者 print),要求有这种对应关系得到某种程度的记录(print),二者要可以相互兑付(can be exchanged)。你可以把这个分析姑且看作是作者的过度解释,先看一下染色币是怎样的。

染色币启发了神童 Vitalik Buterin 在 2015 年发展出更加知名的以太坊。在以太坊链上,每个人都可以创建智能合约轻松发行「token」,让它们按照自己设计的算法自由地映射不同类型的资产,从而以更完善的方式实现了染色币的功能。染色币被逐渐淘汰,成为历史,而 token 这一名词被沿用下来。

但是,其实以太坊上的 token 与染色币的性质有些微妙的差异。下面,我将讨论作为 token 的染色币与作为 token 的以太坊代币在结构上的差异,并由此深入讨论 token 的词源和语用,只有如此方能理解通证究竟是什么,理解通证与货币、代币、代金券、凭证、证券乃至商品的本质不同,从而理解通证这个概念到底是新瓶装旧酒,换了时髦说法的古老骗局,还是有意义的新事物,以夯实整个框架的基础。

首先,讨论染色币 token 的属性和结构。

2 结构:映射关系

在染色币的机制中,用于染色的比特币是相当微额的,而所映射的资产一般是区块链外现实经济体里货真价实的资产。无论比特币如何波动,极其微额的 token 本身的价值,相比于所映射的资产而言,都是极小的;而资产在现实经济体里有价格,这个价格由市场形成并合乎常识。这意味着,token 的外在表现形式,也就是被染色的那一小部分比特币,其价值是基于比特币的价值参考系被测量的;而 token 映射的资产价值,是基于现实经济体中该资产的细分市场被测量的。双方对这两个参考系的认知是对称的,因此,也都对分别居于两个参考系中的 token 和资产的价值有共同的知识。这是第一点。

这就好比你借给我 1000 元钱,我用一张便签写了借据交给你,这张便签就代表了你对我 1000 元的债权。

一张便签本身是商品,有价值,能拿来写借条,能在市场上买卖,这是便签本身价值的体现。「能写借条」,是以便签对我的主观效用为参考系测量出的一种定性的价值;一本便签 1 元,一本共 100 张,一张便签值 0.01 元,这是以本地文具消费市场为参考系测量出的能以定量形式表现出来的价值(而市场背后同样是大量消费者的主观效用)。1000 元也有价值,这是主权国家发行法币时告诉你的,实质上是以央行货币体系为参考系测量出的。

也就是说,一个染色币 token,作为一种「标志物」,由两个层面组成,一层是映射资产的凭证,另一层是被影射的资产。

映射资产的凭证和被映射的资产,二者都有价值,且其价值都相对于某参考系而被认知。如果你我都对上述参考系有共同的常识,那么,你我对便签的价值和 1000 元的价值就有共同的认知,就能够对「用便签写 1000 元欠条」这样一种价值与价值的映射关系达成共识,进而有条件进行交易。

3 分数所有权的物理兑付困难

由于染色币 token 只是用来标记所有权的凭证,染色币的用户想要交易获得凭证所映射的资产,理所当然地,还需要用等价的货币来交易资产本身。但是,由于 token 可分,交易者买到的一般只是资产所有权的一部分,这一部分是交易者持有的 token 总数与映射该资产的 token 总量的比值,这是一个分数,所以交易者买到的事实上是资产的「分数所有权」。

染色币映射的一般是实体资产,实体资产的分数所有权兑付有物理困难。你不可能把一幅名画切下十分之一交给投资者。

4 记账

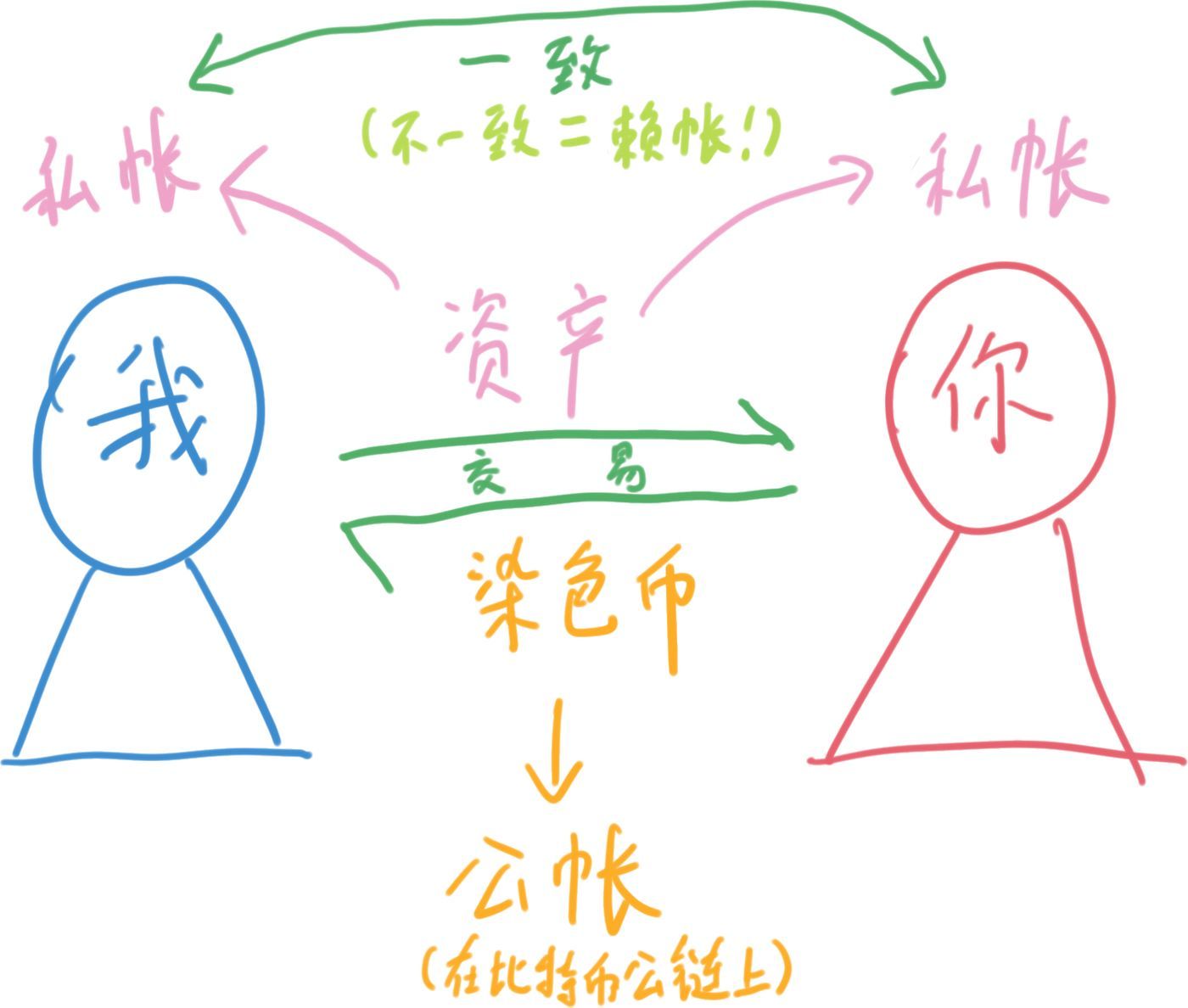

所以,在被影射的资产这一层面上:在一次染色币 token 交易中,所谓「投资者买到了资产」,实际发生的事情是发行方在自己产权的「账本」上记录一笔支出,投资者也在自己的账本上记录一笔收入。

与此同时,在映射资产的凭证这一层面上:比特币也没有清晰可辩识的物理实体,它本质上也是一个账本,所谓「投资者获得了一个染色币」,实际发生的事情是矿工在比特币账本上记录下了额度为这一个染色币的有向账目变动。

道理同样适用于你借给我 1000 元,归根结底是我把纸条给你,双方记住了纸条的产权变动,你把 1000 元给我,双方记住了金钱的产权变动。你我为此各自在心里默默记账。

也就是说,对于单次染色币 token 交易,「记账」这个行为发生在资产和凭证两个层面上。所谓记账,其实是在说交易双方在交易之后获得了关于交易后的资产和凭证的新知识。

理想情况下,两边的新账本是一致的,也就是说,交易双方对账目变动有共同的知识。

4 承兑

同样,因为实体资产分数所有权兑付的物理困难,倘若发行方跑路,投资者手里并不掌握资产本身的物理实体,只掌握低价值的 token,血本无归。我拿着 1000 元人间蒸发,你手里只剩一张 1 分钱的便签纸。

因此,染色币社区要求资产发行方必须提供与所发行资产等值的资产作为储备,然而,没有提供核验资产储备凭证是否为真的手段,也没有提供能说服所有交易者相信它为真的手段。套用前面的例子,即我单方面对你持有的便签借条进行认证,并承兑。资产发行方相当于一家单方面控制资产负债表的中央银行,只要它单方面作恶,支撑 token 价值的整个信用体系就会崩溃,token 就变成废纸。这是第二点。

5 染色币 token 的根本逻辑

简要概括之,染色币 token 的根本逻辑有二:

1. 用一个参考系里的账目变动映射另一个参考系里的账目变动,交易者对两个参考系有共同的知识,对两种账目变动有共同的知识,从而对映射关系(即交易)有共同的知识;

2. 这一映射关系由资产发行方单方面向投资者认证、承兑。

下一篇文章是本系列第一部分「通证篇」的第二篇文章,将讨论以太坊 token 的属性和结构,并具体比较染色币 token 和以太坊 token 的差异。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!