三明治,创办于2011年的Life Writing平台,以非虚构Storytelling形式激发创造力,并将生命故事运用于个体探寻、在地研究、出版策展、声音播客、儿童成长等领域。

成都敦壩:一场限期580天的公共生活实验 | 三明治

文 | LIN

2023年2月24日是敦壩的最后一天。

敦壩位于成都三圣乡,是一个精酿酒吧的名字,其所在的幸福梅林,在距离成都市中的东南方向,是一片保存了自然景象的城市飞地。在过去的两年,敦壩逐渐成为了成都公共文化生活的中心之一,和城南二环边的玉林交相辉映。

因为租期缘故,从开业那天起,敦壩便预告了“只存在580天”。

「距离变成仪式感」

敦壩所在的幸福梅林景区,离成都市区有一定的车程距离,过去是一片乡野,后面来了开发商,把这里打造成主打举家休闲的景区。

每年2月末的成都,春意开始升起。周末来三圣乡的人变多起来,多是举家出行,老老少少或者情侣。在一片装修精致整饬,处处都在卖时兴的围炉煮茶的商铺间,敦壩在一条僻静的小道角落,没有招牌,显得和周围有些“格格不入”。

三圣乡像是成都人的后花园。对习惯了老城区生活的人来说,十几公里的车程让这里略显“偏远,而不算便利的公共交通,让我猜想,有时“距离”是不是会成为人们到来的阻滞?

但来敦壩的人源源不断,络绎不绝。终场那天创下纪录:敦库里整整围坐了两百多人。大家带上自己准备的食物,来了一场盛大热闹的“百家宴”。

对于走近敦壩的人来说,距离非但没有成为阻碍,反而成了一种“仪式感”。和市中区的公共空间不同,对大多数人来说,这里不似社区里可以随时推门而入的场域,如果打算来,需要给自己更加充足的理由,比如更多的好奇心,或者对某个话题更足够的兴趣。

在敦壩,渐渐地,不同的空间承载不同类型的活动。宽敞明亮的敦库是“十日谈”、“龙门阵”、“明亮的对话”发生的场域,而观影活动则在相对狭小一些的会议室。

空间的物理属性本身会给人带来不同的体验。敦库敞亮,却从不显空寂。里面位于中心的圆桌,让各种对话发生,圆形意味没有中心。人多的时候,可以轻松围上好几圈,人少一些,就坐近一点,更显亲密;吧台远离谈话中心,总有一拨人或坐或站,随意聊天;有时这里还会摆上球台,人们在打球,常见的是乒乓,甚至还会带来羽毛球。

运动的人、吃饭的人、喝酒的人、和角落里的猫玩儿的人……所有的状态都在这里同时发生。某种程度上,“宽敞”的物理空间给参与者提供了更安全的心里距离。敦壩的活动多会持续到深夜,如果活动中间累了,可以站起来出门透透风,或者在吧台点一碗抄手,边吃边听讲座。

限定的空间以外,是不限的时间。

敦壩的活动多没有确切的时间说明,“随来随走”,不限定观众的迟到或者早退。来到这里人们大多总是不自觉就对谈到深夜。有时结束已经是半夜一点多了,没聊尽兴,还会继续去夜宵“加餐”,直到晨光熹微。

历史学家王笛来的那一次十日谈,从傍晚七点半讲到十点半,当他被问及要不要中场休息一下时,“中场?”王笛感到有些惊讶。顿了顿后,他遂讲起自己一天忙碌的日程。大家以为这可能是结束语了,“听说这里通常是讲到12点,那我就舍命陪君子。以后也可以跟别人炫耀,说我也是在敦壩讲到深夜的人了。”

「围炉夜谈」

张灯灯是敦壩的主理人之一,也是这里的空间设计师,他在三圣乡住了将近10年。580天前,他不会想到,这里竟会转变成为成都公共生活的代名词。

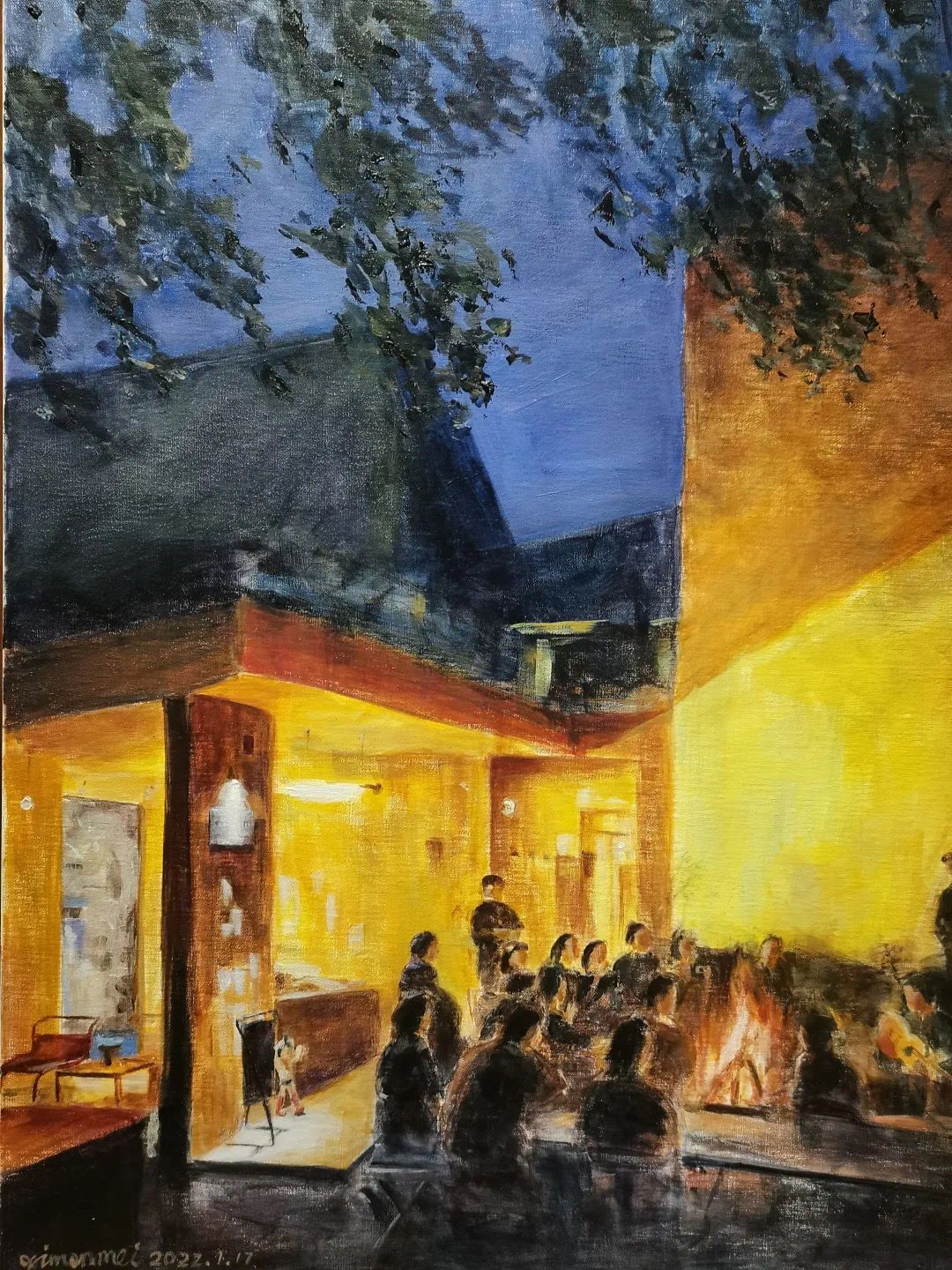

敦壩发生的原因简单,主理人们希望有一个空间,让身边的朋友有地方聚一聚,聊聊天。开业之后,渐渐有人在这里聚拢起来。2021年的秋天,随着天气逐渐转凉,聊天的人们开始在坝子里烧起柴火……

有一天深夜,从浙江“游牧”到成都的异格,被问到围火聊天的感觉,他说,像是在体验薄加丘的《十日谈》。十日谈发生在欧洲的黑死病期间,那时众人围火,每人每天讲一个故事。

风哥喜欢这个意象,他是一个教育者,也是最早和最多参与围炉夜谈的人。当晚,风哥开始准备“十日谈”活动。

“十日谈”最初的设想是邀请十个朋友来到敦壩分享,一共十场,是为“十日谈”。分享内容不提前透露,盲盒主题。开始前,没有人知道那天来的嘉宾到底会分享什么。甚至有时连嘉宾自己也不知道,“我先自我介绍,大家随意提问,我们随意聊。”类似的场景也发生过不少次。每一期的嘉宾多是一个人,也有过一次二人组合,是历史学博士和政治学博士,分别从自己的学科角度展开对某个主题的阐释。

活动宣发也简单,一张海报,写明嘉宾、主持人的身份,其余不再过多言说。主持人有两个,除了风哥外,还有灵子。灵子是在英国念博士的人类学学者,2021年夏天,她来到成都做田野。每当问及自己和成都的关系,会非常爽快地介绍自己“一个精神上的成都人”。

风哥开始选十人名单,很快就发觉,“怎么最先确定的几个都是男性嘉宾?”。遂向灵子提议,要不再做一季全女性,你来找嘉宾?

两季“十日谈”后,风哥和灵子却有种“才开始”的感觉,觉得还可以有第三季,还可以再想点别的玩法,遂有了第三、第四……做着做着就到了第十季,

“十季,一百场,我们觉得可以了,完满了。”

在“全女性”的第二季“十日谈”里,来了一个“非典型律师”,张颖。

张颖第一次的分享是漫谈式的聊天,先讲自己转型成为律师的经历,然后观众现场提问。她隐约记得,那段时间Me Too运动受到比较多关注,现场出现了许多围绕这个话题的讨论。“十日谈”的第五季是关于性的主题,张颖也来做了返场。

张颖住在双流,离敦壩很远,最初她会形容自己几乎是“挣扎”着去,每次都要下很大的决心。到了历史季,自己一下给“震住了”,才逐渐定下来,去得越来越频繁。川大的一位老师给她极深的印象,那一场,他分享了用清代的法律文书描写女性命运的例子,作为律师的张颖一听,觉得这个角度太有意思了。她和这里关系变得越来越密切,也习惯了每天几十分钟的车程,“跑着跑着啊,突然就发现,这个地方好像已经成为自己日程当中的一部分了。”

后来,风哥策划一个新的系列,“明亮的对话”,邀请张颖来做主持,

“明亮的对话”生发于风哥个人对“对话何为”的思考:什么是真正有益的对话?如何才能真正倾听,而不是自说自话?他想,一定会有人存在这样的诉求:愿意与人和而不同地讨论真实的世界和真实的我们。

基于此,“明亮的对话”设定了一个基础规则:遵循哈维尔对话守则,除去第七条。

哈维尔对话守则

1、对话的目的是寻求真理,不是为了斗争。

2、不做人身攻击。

3、保持主题。

4、辩论时要用证据。

5、不要坚持错误不改。

6、要分清对话与只准自己讲话的区别。

7、对话要有记录。

8、尽量理解对方。

“明亮的对话”一共开展了27次,在系列活动,每一场会预设主题。第一场明亮讨论的是奥斯卡的扇耳光事件,讨论开始前大家先进行“角色扮演”,对当时的场景复刻感受,然后再选择自己支持的一方。张颖的律师身份和活动相辅相成,在“明亮的对话”终场里,她分享“做完这个系列,对生活最直接的影响是,我的胜诉率明显提高了。”

「偶然的“天意” 」

这580天里,敦壩一共发起了100场十日谈,41场观影活动和27场“明亮的对话”。还有其它栏目,比如对过境成都朋友“雁过拔毛”的“有朋自远方来”,以及多位嘉宾与观众共同探讨某一议题的“龙门阵”。

在200多场活动中,灵子用速记记录下180多万字的笔记。单是100场的十日谈里,她参与了85场,作为主持的,也有将近一半。

灵子形容,来到敦壩是自己的“天意”。她最早来到成都,因为听说了这里颇具野生气质的公共文化氛围,而想到自己对这个地方了解不多,觉得是有新鲜感的。

2021年6月,灵子达到成都,第二天就认识了做教育的风哥,还去风哥创办的山海夏校做了助教。风哥和敦壩的三个主人们是很好的朋友,她便这样遇见了敦壩。“不知不觉之间,就投入了大量的时间精力在这里,以至于后来在成都别处,好像已经无法找到我了。”一次她在一苇书坊看书时,被那里的读者认出来,问她怎么没在敦壩?

敦壩是灵子在成都的一个线索,回头梳理时候才会发现,一切都是从这里展开的:田野、学习、居住,甚至自己的生日宴会、还有当时回英国的送别派对,都是和大家一起在这里做的。

灵子觉得自己特别幸运,在这里做的所有事情,都既是工作,也是生活。“它们是完全不可分开的,这种融入的感觉非常好。”在这个层面上,博士论文也是一种“天意”,论文源于自己真实生活中的经历与观察,作为一种“确定的东西”,让她有锚定、不虚度的感觉。“如果不是这样,假设我就是从北京离职了,来成都生活,也绝不可能像过去一年半这样,如此全身心投入到公共文化生活里。”

过去在北京,灵子也做过观影会这类的活动,但那都更像兴趣小组,是偏电影或者内容本身的。过去的灵子从没有过要参与公共生活、甚至创造一个小空间这样的想法。而敦壩把她带到了要求对话题的深入讨论,更明确指向了话题即将去到的位置。在这个过程中,不仅讲话的机会多了很多,自己的公共表达欲也在增强。而在更细微的个体层面上,“它让我觉得,除了媒体和学术,自己还有大量可做的事情。好像我的可能性也变宽了,是一种对自我的确证和延伸。”

面对如此高密度的活动频率,灵子少有疲倦,“这一年半都是打鸡血的状态”。唯一比较遗憾的事,只会出现在如果某个辩题没有得到很好地展开,或者一个话题没能更加深入地讨论。

面对敦壩的结业,就像当时100期“十日谈”结束的时候一样,“我经历了一个完整的过程,觉得有始有终,挺好。” 为了参加敦壩的结业,灵子又特地从英国剑桥飞回成都,了结心愿。

「走进敦壩的人们」

“十日谈”第99场的主题叫“走进敦壩的人们”。

当时一个发言的男生,分享了自己那天来到敦壩的过程。他是在上海读书的学生,趁着假期时候回到成都。他来参加活动那一天天气不好,空气阴霾,心情也比较低落,一整天没有出门,到了傍晚,当漫无目的地骑车时,刷到朋友圈看敦壩有活动。他没仔细留意活动的嘉宾,径直骑了40多分钟就过来了。

到了现场,他只待了20分钟,但是后来在分享时候说,“那20分钟让我活过来了一点点,我会知道,但凡走出来,就有这个地方,就有一群这样的人,我知道我可以跟他们交流,我们是同类人。这给了我一个很大的支撑的力量,我只需要在旁边听一会儿,感受到这种存在,就足够了。”

亮叔是一个经济学者,2014年他来到成都,现在已经在这里定居。他是北方人,被这里人际交往的丰富活跃深深吸引,来到成都后,觉得做各种事都很顺利。

疫情对他的生活有很大改变,最直观的是,人和人的见面没有那么顺利了。亮叔频繁写作,因此对他来说,见人是特别重要的事情,长时间不见,也没有东西可以写。

“敦壩活动太好了,每天都可以去见人,去听各种声音。”他特别喜欢“明亮的对话”,几乎每场参加了。对话的训练对他的写作很有帮助,有时为了了解不同的声音,他会选择自己本不支持的一方,站在对面的角度进行辩论。

尤其当感到孤独的时候,他会很频繁去敦壩。在这里,觉得自己还是一个“人”,还在跟其他人互动。“有时候也不是为了一定期待嘉宾,就纯粹是想跟这群人待在一起,喝点儿酒,围着烤点火,觉得很舒服。”在敦壩,人们的相互熟络是自然又迅速的事情,活动以外,也会约飞盘,约桌游。就连嘉宾和分享者,也会和大家“打成一片”。

过去在进行公共表达时候,亮叔有时会担心自己的水准,会怕害怕自己的发言是不够好的。但是在这个场合里面,各种各样的人都有,至此,心理障碍也被很大的消解了。他还记得,有一场的一个男生,很直接地说出了自己也许略显“笨拙”的疑惑,引起大家的共鸣。

小秋形容自己和敦壩的关系是,“不常去,但每次都会很有收获”。对她来说,敦壩半乡野的氛围、外面一片大的树林和开敞的坝子都会让她觉得轻松自在。

她喜欢十日谈抽盲盒的感觉。一次邀请的还是教过自己的大学老师,老师的专业是西方文学,选择的主题却是关于“30年代知青下乡的始末”,在小秋的印象中,老师讲得非常清晰生动,把整个历史的脉络和个体人物的命运联系起来。

“听完后我一直在想,我能够说清楚我自己经历过的时代吗?我能够像他那样清清楚楚地去活着吗?我们自己经历过的时代,是不是可以尝试去把它做更进一步的思考,或者是尝试着去把它搞清楚呢。我想这应该是重要的,在这个过程中,会不会就没有那么迷茫,更有可能知道你自己到底想要什么?”

黄菊老师也让小秋极大触动。在她的自我介绍中,从河流和大山溯源去讲自己的家乡,“她讲的时候,整个画面感就在我脑海里流淌。”黄菊的分享极尽细节,从自己为什么会这么热爱自然说起,讲到那天晚上吹过敦壩一颗香樟树的风是从什么方向来的。“她能出所有的大江大河的名字,中间她站起来,念一首诗,非常自然,非常美好。”

小秋有时会觉得自己很枯竭。“以前我也是很喜欢看各种各样的书,也可以写出自己觉得还挺灵动的文字,但是我已经很久没这样写了。那天晚上黄菊老师触动我,在于:我想其实很多时刻里我们都是可以去这样做的,就像她说她在厨房煲汤,看到砂锅里面冒起来的热气,就会想到在沙漠旅行的时候,看到的‘大漠孤烟直’。”

勇哥是敦壩的常客,“常”至什么程度呢?100场的十日谈里,他参加了其中80场还多。“快要赶上主持人了”,有时一旁的人会这么形容。

勇哥是西北人,在西北城市生活的时候,平日身边人最常见的娱乐聚集方式是喝酒,“但我又不那么喜欢喝酒”。一家人搬来成都后,勇哥白天时候比较空闲,因此频繁参加城市里的各种文化活动。2021年,某天他无意中得知有个活动“不要钱,还能烤火”,也没问具体内容,径直来了敦壩。

“在打车软件上,敦壩已经被我设置成为了‘工作’地点,是我在成都最常去的地方,没有之一。”后来,他还邀请儿子奥斯卡一起参与。奥斯卡也喜欢这里,再到周末,敦壩成了父子俩心照不宣的首位选择,“今天敦壩有活动,走吧。”

勇哥很少留意活动海报的具体信息,嘉宾、主题都不太重要,“我喜欢的是那种自由自在的氛围。”谈及为什么喜欢这里,勇哥说敦壩吸引他的原因足够多,某种程度上,这里的每个细节都能成为“原因”:

“没有时限,随来随走,是我喜欢的;活动频繁,频率高,是我喜欢的;夜宵是我喜欢的;没有中心的圆桌是我喜欢的……”

勇哥说敦壩像是自己的“夜校”,是对自己进行社会教育的一部分,甚至还是生活困惑的绝佳解决场所。“有什么事就来这里,和灵子聊,和风哥聊,和甚至不认识的陌生朋友聊……聊着聊着,就开朗了。”

敦壩的终场活动是一部话剧的表演,《正义陪聊团》,由独立作家余松编剧和导演,演员都是“走近敦壩的人们”。勇哥和儿子也参与了其中两个角色,他们在剧里反串了父子身份,“在排演时还有点放不开,一上台情绪就出来了,演得很过瘾。”

对于敦壩的终场,勇哥有些伤感,“现在一到周末,就会有些空落落的,一时都不知道该去哪里了。”

正如勇哥所说,无论人们如何界定发生在这里的这一切,每个走进这里的人,多会在一点上达成共识:敦壩是一场偶然的“天意”,是不可简单复制的“奇观”。

图片提供:敦壩的朋友们

本篇来自三明治555 Project · 成都系列

「555 Project」是三明治旗下的在地研究项目,取上海三条小马路“乌鲁木齐中路-五原路-武康路”的名称首字谐音。在四年前书写《我们与我们的城市》,记录上海五原路这个自发形成的文艺美好街区的故事之后,我们希望可以再次回访这片街区,通过历史研究、采访写作、声音采集等方法去呈现这个街区里生动的故事,探索和发现一套全新的方法论去呈现和思考街区和人们之间的关系,启发更多人重拾自己对周边生活的感受力。

我们立足于街区,强调从身边挖掘在地文化与个体价值的公共性,创意提升社区公共价值与影响力。欢迎在三明治公众号菜单关注本计划的内容生产、出版、策展和活动。

》阅读更多555Project成都系列

》阅读555 Project 近期内容

支持三明治,让更多个体表达和独立创作被看见。

发布评论…