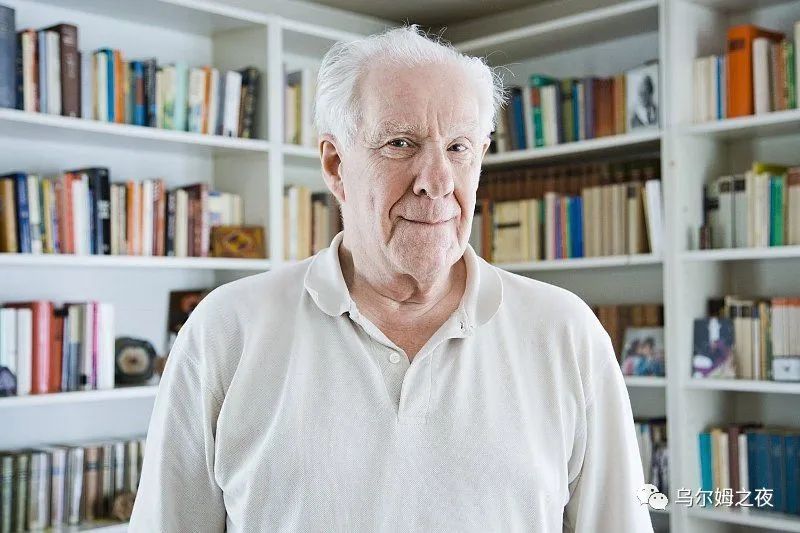

阿兰·巴迪欧 : 论疫情 | 乌尔姆×疫病时期的哲学

本文译自法语原文,起初为巴迪欧小组内部流传,并未发布于媒体,后见诸互联网。乌尔姆在此提供新版本译文,呈现另一种视角。

论疫情

译者:诡谲子、🦆、瘦肉

校对:1nuo、🦆、Citron

排版:Citron

文章来源:

https://qg.media/2020/03/26/sur-la-situation-epidemique-par-alain-badiou/

从一开始我就认为,当前以病毒大流行为特点的情况,并不是特别例外。从艾滋病(也是病毒式传播)的流行,到禽流感、埃博拉病毒和 SARS 1 的传播——更不用说几种流感,甚至是抗生素无法治愈的肺结核菌株和麻疹的卷土重来——我们知道,广大医疗不足地区的存在,以及在接种必要的疫苗方面全球性规范的缺乏,这些因素叠加,全球市场将不可避免地导致严重和具有毁灭性的流行病(就艾滋病而言,已造成几百万人死亡)。当前的流行病疫情,除了对相当舒适的所谓西方世界大规模产生影响这一事实之外,本身没有任何新的意义,反而在社交媒体上引发了可疑的悲叹和令人反感的愚蠢行为——我不明白除了采取明显的保护措施,并让病毒在没有新目标的情况下随着时间消失之外,还有什么气急败坏*的必要。

归根结底,正在蔓延的流行病的真实名称应该能向我们揭示某种意义上的“太阳底下无新事”。这个流行病的真实名称是 SARS 2,也就是“非典二代”,这个命名表示,这是我们第二次识别出此类病毒,而上一次是2003年春季传遍全球的 SARS 1。当年,SARS 1被称为“21世纪的第一种未知疾病”。显然,目前的流行病绝不是某种全新的或闻所未闻的东西。它在本世纪同类传染病族谱中列位第二。于是今天能够在预防问题上向当局提出的唯一严肃批评,就是他们没有在 SARS 1之后切实资助那些本可以为医学界提供真正抗击SARS 2的行动手段的研究。

因此我认为,除了像其他人一样在家里自我隔离之外,没有什么可做的,除了鼓励其他人也这样做之外,没有什么可说的。在这一点上,遵守严格的纪律尤其必要,因为它为所有易感人群提供了支持和基本的保护: 这其中自然包括直接身处第一线的所有医务人员,还有必须得信赖严格纪律的人,其中包括被感染者; 同时包括所有最脆弱的人,如老年人,尤其是在养老院的人; 还有所有那些不得不冒着感染风险去工作的人。这一纪律让那些能够遵守的人“待在家里”,也应当让那些几乎没有“家”或根本无“家”可归的人找到一个安身之处。在这种情况下,人们可以设想对酒店进行广泛征用。

诚然,这些义务日益紧迫,但至少在初步观察之下,它们无需耗费大量精力进行分析,也无需人们建立新的思维方式。

但确实,我读到了和听到了太多令我感到困惑的言论,包括在我的亲密圈子当中,它们体现出思路的混乱,且完全无法适用于我们所处的本质上很简单的环境。

这些不容置喙的声明、悲惨的呼声和强烈的指控,形式各异,但它们都对当前疫情的无比简单及平淡无奇抱有一种奇怪的蔑视。有些说法毫无必要地屈从于权力,而权力只是按照其本性对当前情况行事。有说法突出地球(la Planète)及其神秘性,这并没有带来任何帮助。有说法把一切都归咎于倒霉的马克龙,但他只是在做本职工作,他并不比在战争或流行病时期担任国家元首的其他人更糟糕。有声音疾呼这是一场空前革命的奠基性事件,但我们看不到这与消灭病毒有什么关系,而且我们的“革命者”对此也没有提出一星半点新办法。有些说法则陷入了末世的悲观主义。还有一些说法痛斥“以我为先”这一当代意识形态的黄金法则,因为它在这种情况下毫无意义,不仅提供不了任何救助,甚至可能成为罪恶无尽蔓延的帮凶。

似乎这种流行病的挑战正在四处消解理智的内在活性*(activité intrinsèque),迫使人们回归到神秘主义、杜撰、祈祷、预言和诅咒——在中世纪瘟疫席卷大地时,这些都是人们习以为常的悲惨效果(tristes effets)。

因此,我觉得我有必要罗列一些简单的想法,我很乐意称它们为笛卡尔式的想法。

那么就让我们从定义这个问题出发,而且这个问题并没有被很好地定义,因此也就没有被很好地处理。

流行病之所以复杂,是因为它总是自然决定(déterminations naturelles)的维度和社会决定(déterminations sociales)的维度之间的连接点。其完整的分析是跨领域的(transversal): 必须找出这两种决定维度的交汇点,并从中得出结论。

例如,目前病毒最初的爆发点很可能位于武汉的市场上。中国的市场如今仍然以其危险的肮脏及其对于成堆露天销售的野味难以抑制的口味偏好而闻名。在那里,病毒某时某刻通过蝙蝠这种动物传播的形式现身,在人口极其密集且卫生条件简陋的环境之中。

病毒从一个物种自然传播到另一个物种,最终传给了人类。具体如何实现的?我们仍然不清楚,只有科学研究才能告诉我们。我们要谴责所有那些基于虚假图片在网上散布典型种族歧视无稽之谈的人,据他们说,一切都来源于中国人几乎生吃蝙蝠……

动物之间直至人类的本地传播构成了整件事的起始点。在这之后仅仅是当今世界的一个基本格局(donnée fondamentale)在发挥作用了:中国的国家资本主义进入帝国层面,它在全球市场上密集且普遍地存在。很明显在中国政府能够完全隔离病毒在全球出现的起始点之前,就有无数的传播网络。也就是说,尽管他们成功封锁了有着四千万人口的整个省,但这对于阻拦瘟疫通过道路、飞机和轮船传播开来仍然太迟了。

在这个我称为流行病的双重连结(double articulation)中透露了一个细节:目前,非典二代病毒在武汉被扑灭了,但在上海仍有着数量庞大的病例,大部分都归因于从国外回国的中国人。因此中国是这样一个地方,因其既古老又现代,我们可以从中观察到两者的连结:一方面是在破败老旧的市场之中“自然-社会”的交叉,亦即传染病出现的原因,另一方面,则是从这一起源点开始,由全球资本市场及其飞速而永不停歇的移动带来的一场瘟疫的全球扩散。

在这之后我们进入到的阶段便是各国试图在地方层面控制扩散。同时值得一提的是,这一决断(détermination)本质上是地方性的,而瘟疫却是跨地区的(transversal)。尽管存在一些跨国权威机构,但显而易见的是,首当其冲的往往是地方性的资产阶级国家。

在这里我们触及到当今世界的一个主要矛盾:经济,包括工业品的大规模生产,依赖于全球市场。我们知道仅仅为了制造一部手机,就会需要用到至少七个国家的劳动力和包括矿产在内的资源。然而与此同时,政治力量却基本停留在国家层面。老牌帝国主义(欧美)和新兴帝国主义(中国、日本)的竞争却阻止着任何构建一个全球资本主义国家的进程。瘟疫也是经济和政治间矛盾显现的一个时刻。面对病毒,即使是欧洲国家也没有做到及时调整他们的政策。

自身被这一矛盾所困,民族国家尝试以尽可能遵守资本机制的方式来对抗疫情,尽管风险的本质迫使他们调整权力的风格和行为。

我们向来知道,在国家间战争的情况下,国家必须不仅向大众,同时也向布尔乔亚自身强加大量的限制,来拯救地方资本主义。工业几乎被国有化,以便不受限制地生产武器,即使它们当时并不立刻产生货币上的剩余价值。大量的布尔乔亚被动员成为官员并暴露在死亡风险之下,科学家夜以继日研究以便发明新武器,不计其数的知识分子和艺术家被要求维持国家宣传,等等。

面对一场瘟疫,这类国家反应是不可避免的。这就是为什么,和有些人说得不同,马克龙或菲利普关于国家的宣言忽然重新成为“福利式的”,花钱支持失业人口或是商店被关门的私营业主,投入一两千亿国家资金,甚至是“国有化”的通知:所有这些既不令人震惊也不矛盾。因此,马克龙说“我们在战争中”的隐喻是正确的:在战争或是瘟疫中,国家有时被迫跃出其阶级本质的常规手段,来采取既更加威权又目标更广的操作,从而避免策略上的灾难。

这完完全全是现有局势下符合逻辑的结果,其目标是尽其所能控制瘟疫——借用马克龙的隐喻,去赢得战争——且要待在已建立的社会秩序中。这绝不是开玩笑,这是由致命进程的扩散所强加的必要性,它使得自然(科学家在这一事务中的卓越角色由此而来)和社会秩序(国家威权的干预由此而来,且不可能是别的东西)发生交叉。

在这一努力中出现巨大的失职是无可避免的。既有防护口罩的缺乏,又涉及医院在隔离规模上的准备不足。然而实际上谁又能吹嘘曾“预测”到了这类事情?在某种程度上,国家并没有预备当前状况,的确如此。我们甚至可以说数十年来,通过弱化国家医疗系统以及实际上所有曾经服务于大众福祉的国家机关,国家做得反倒像是没有任何类似的毁灭性的全球瘟疫会影响到我们国家。这就是为什么国家是极为有罪的,不仅仅在马克龙执政下,而且在他之前至少三十年的所有人之下。

不过在此指出这一点仍是正确的——即也许除了个别独立学者之外,没有人预测、甚至想象过这样一场流行病会在法国蔓延。许多人多半认为,这种事情也许适用于黑暗的非洲或极权主义的中国,却不适用于民主欧洲。当然,有资格对此高谈阔论,并仍继续对他们长久嘲弄的马克龙吵吵嚷嚷的人,肯定不是左派人士,也不是黄马甲,甚至不是工会分子。连他们自己也完全没有想到情况会是这样的。恰恰相反,这一流行病已经从中国传播开来,直到最近他们还成倍增加了不受控制的集会和喧闹的示威活动,因此,这使得他们如今没有资格对权力机关所作的拖延颐指气使,后者已经对既有事态采取了措施,实际上在马克龙政府之前,法国没有任何政治力量真正采取过这种措施。

在这种情形下的国家,资产阶级国家必须明确地、公开地使得某种程度上比单一资产阶级更广泛的利益优先得到承认,同时从战略上保留国家所代表的一般形式的阶级利益在未来的的首要地位。换句话说,当前局势迫使国家不得不扮演代理人(fondé de pouvoir)的角色,将其阶级利益与更广泛的利益结合起来,以便控制局面,这都是因为国家内部(existence interne)存在一个本身很常见的“敌人”——在战争时期可能是一个外国侵略者,而在当前情况下,则是非典二代。

这类情形(世界大战或世界性流行病)在政治层面上尤其“中性”(neutre)。过去的战争只在两个例子中引发过革命,就当时的帝国主义势力而言,这可能是两个“异常值”(excentrique):俄国和中国。在俄国的例子中,是因为长久以来沙皇的力量在任何意义上都是落后的,也包括它难以适应在这个巨大国家中真正的资本主义萌芽。然而布尔什维克却有着一支由杰出领导人大力组织的现代政治先锋队。在中国的例子中,内战早于第二次世界大战,且中国共产党在1940年就领导了一支证明过自己的人民军队。相比之下,战争在任何西方国家都没有引发一场胜利的革命。即使在1918年战败的德国,斯巴达克同盟(spartakiste)的起义也被迅速镇压了。

从中可以吸取的教训是明确的:目前的流行病,就其本身而言,在法国这样的国家不会产生任何显著的政治后果。鉴于不断增多的私下抱怨和前后不一却广泛传播的口号,即使假设我们的资产阶级相信现在已经是时候摆脱马克龙了,这也绝不代表任何显著的变化。“政治正确”的候选人们早在一旁蠢蠢欲动,正如那些对一种既老旧过时又令人厌恶的“民族主义”中最为陈腐的形式的支持者。

对于我们这些希望这个国家迎来政治局面(donnée)真正改变的人来说,我们应该利用这一流行病带来的间歇期,甚至是利用这完全有必要的隔离,创造新的政治形象,筹划新的政治场域,实现共产主义第三阶段的跨国推进,它将发生在共产主义灿烂的诞生、有趣但最终失败的国家实验之后。

有观点认为,流行病现象无论如何都能够自行(par eux-mêmes)带来政治革新,应当对此严厉批评。除了流行病科学数据的广泛传播,政治权力只保留在有关医院和公共卫生、学校和平等教育、老年人护理及其他同类问题的新的主张及信念之上。唯有如此,我们才可能应对和平衡*当下时局所揭示的种种危险弱点。

顺便说一句,人们将会公开而勇敢地揭示出,所谓的“社交媒体”已经再次证明,除了正在充实亿万富翁腰包这一事实之外,它们首先是这么一个地方:传播虚张声势的精神瘫痪、不受控制的谣言、发掘早已过时的所谓“新奇事物”、或甚至近乎法西斯的蒙昧主义。

除非是科学的可控真相,扎根于新政治的观点和它们的地方性经验以及战略目标之外,千万不要轻易相信什么,即使是在隔离的时候,且尤其是在我们被隔离的情况下。

我们的智性生活正遭受着威胁。

空洞的意识形态话语占据了道德高地,

边缘人的存在本身岌岌可危。

风暴的轨迹难以预测,但气压的异常足以让我们紧张起来。

在世界秩序变化的关键时刻,

掩耳盗铃或是隔靴搔痒,将是一种不负责任的态度。

我们需要严肃鲜活且诚实的讨论,

在漫游途中搭建营帐,守卫议事自由。

乌尔姆之夜是一场偶然的相遇,它没有任何终极目的,

因为任何神话在当下都会即刻变成一场喜剧。

这是一场理论、反思和跨学科的歌命性联动,

意在打碎一切神话的前提下,无限拓展公共言论空间。

这是一场根植于当下、聚集在案厅、活跃于街巷的解放性实践,

其中没有一个成员,也拥有一切成员。

未来讨论,主题开放,不限学科,由参与者共同讨论决定。

活动目前在巴黎,想要参与讨论或加入团队请联系小乌尔姆。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!