哲學博士生,專長為意識哲學。有鑒追求靈性生活的香港人愈來愈多,惜坊間謬說流行,學院又鮮予重視,誠覺一憾。遂立志融會靈性與知性,助人探索精神世界之各處幽微。

略談胡適與粵語入文

(不慎刪了舊文,但覺得內容並不過時,故重貼。)

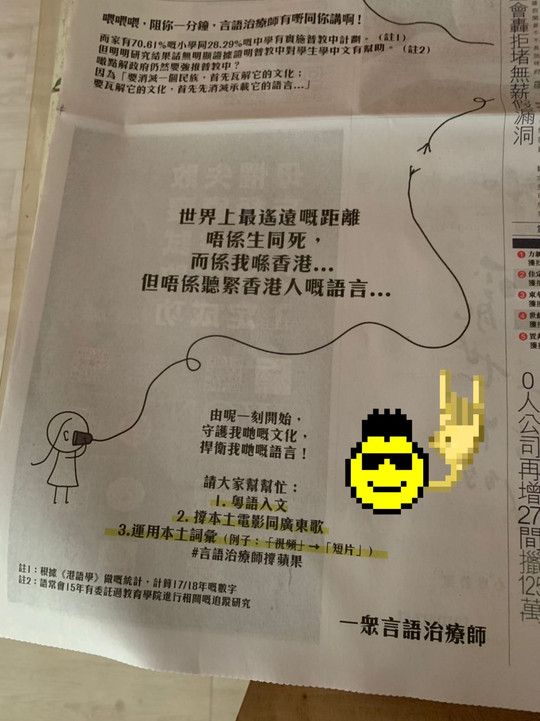

[水巷閒思]昨天見一眾言語治療師在《蘋果日報》上登廣告,呼籲大眾捍衛本土語言,包括粵語入文、撐本土電影同廣東歌,以及多用本土辭𢑥。其中粵語入文一項,頗值得一講。

近年捍衛粵語風氣熾盛,激發了不少有趣的新見。先有城邦派標榜粵語為華夏雅言,繼有語言學界的熱心人共編《粵典》,圑體港語學連辦廣東話徵文比賽,今年又眾籌推出粵語文學雜誌《迴響》,勢不可擋,企圖扭轉粵語低俗的膠固形象。可見舊時報紙佬的文白粵三及第,以及香港作家粵語入文的慣技已不夠進取,必須寫純粵文才足以樹立粵語文學的典範。令我想起胡適掀起白話文運動時,也有類近的抱負。

當其時,他對付文言,義理上靠的是一組概念區分,即活的語言與死的語言。活的語言,即日用語言。死的語言,即非日用語言。由於文言宜寫不宜講,他就稱之為半死的語言。在〈逼上梁山〉一文,他記下舉起反旗的九項理由:

(一)今日之文言乃是一種半死的文字。

(二)今日之白話是一種活的語言。

(三)白話並不鄙俗,俗儒乃謂之俗耳。

(四)白話不但不鄙俗,而且甚優美適用。凡言要以達意為主,其不能達意者,則為不美。

(五)凡文言之所長,白話皆有之。而白話之所長,則文言未必能及之。

(六)白話並非文言之退化,乃是文言之進化。

(七)白話可以產生第一流文學,已產生小說,戲劇,語錄,詩詞,此四者皆有史事可證。

(八)白話的文學為中國千年來僅有之文學。其非白話的文學,如古文,如八股,如筆記小說,皆不足與於第一流文學之列。

(九)文言的文字可讀而聽不懂;白話的文字既可讀,又聽得懂。凡演說,講學,筆記,文言決不能應用。今日所需,乃是一種可讀,可聽,可歌,可講,可記的言語。

胡適為了向國民證明白話並不鄙俗,甚至優美適用,堪作第一流文學的工具,他就首開風氣,大膽用白話寫詩,結為《嘗試集》。旋即引發連串迴響,徹底改變了現代中國文學的面貌。他也寫過一部《白話文學史》,欲證明自古以來中國就流行白話文學,晚近之小說及雜劇亦多由白話寫成。只是保守派仍然會說白話文學難登大雅,所以胡適才要攻陷詩這個傳統士人文學的堡壘,以證明「凡文言之所長,白話皆有之」。

那胡適又如何看待粵語一類方言呢?白話文運動提倡「我手寫我口」,那廣東人自然不就該寫廣東話嗎?在白話文運動諸將中,胡適算是相較開明的一位。他十分讚賞由方言寫成的文學。只是在那個年代,他首先考慮的是救國,提倡白話文也是為了教育蒼生,為求國民有一套通用兼與時俱進的工具去思想,擺脫文言的積毒。所以他才在〈建設的文學革命論〉中,另創一新口號,曰「國語的文學,文學的國語」。他原本就期許白話文成為國語,媲美但丁之意文、路德之德文、莎翁之英文。

即使方言充滿活力,在大一統的前提下,也就只能從屬於國語。如他在〈逼上梁山〉文中說道:「《紅樓夢》,《兒女英雄傳》的北京話固然是好白話,《儒林外史》和《老殘遊記》的中部官話也是好白話。甚至于《海上花列傳》的用官話敍述,用蘇州話對白,我們也承認是很好的白話文學。甚至於歐化的白話,只要有藝術的經營,我們也承認是正當的白話文學。這二十年的白話文學運動的進展,把『國語』變豐富了,變新鮮了,擴大了,加濃了,更深刻了。」由此可見,活的語言並非胡適甄選新思想工具的原則,他的原則是發明強韌的國語。

白話文運動諸將的想法各自皆有出入。而由始至終,我都覺得胡適的想法最四平八穩,最經歷過深思熟慮,頗值得今天提倡粵語文學的好手借鑒,或起碼是個值得敬佩兼鑽研的對手。想捍衛粵語的香港人,心思雖然與當年寫白話文的愛國青年頗有相像處,但畢竟珍愛的土地不同。除了想貫徹「我手寫我口」的精神外,深深烙印心頭的顯然還是對「國語」的恨。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…