一个没有原创性的人。 In the world of poverty, signlessness is best, in the story of love, tonguelessness is best. From him who has not tasted the secrets, Speaking by way of translation is best. (Jami, Lawa'ih)

迈克尔·布洛维 | 以社会学为业

以社会学为业[1]

迈克尔·布洛维/文

王立秋/译

译自Michael Burawoy, "Sociology as Vocation", 原载Contemporary Sociology 45,4, pp. 379-393, 译文载人类学之滇。

今天,为社会学而活,意味着什么?在试图回答这个问题的时候,我要回到韦伯在晚年做的两次著名演说——一次关于以科学为业,另一次则关于以政治为业。他在1917年11月,一战即将结束的时候谈了“以科学为业”,在1919年1月,德国战败后谈了更加悲观的,“以政治为业”。[2]这两篇文章本身也例示了韦伯的方法论——在形塑社会行动的外部条件中诠释社会行动。韦伯不仅说明了“志业”的意思——即“为”科学与政治“而活”,以及“以”科学与政治“为生”是什么意思——还在历史和民族的语境中,定位了二者的追求。他探索了相较于美国和英国,在德国,对科学或政治有“内在投入(inner devotion)”的可能性。但在这里,和在其他地方,韦伯并没有把他的志业社会学带回到社会学本身那里去。他没有从志业社会学走向作为志业的社会学,而本文要做的努力,这个努力在援引韦伯的同时,又指引我们超越韦伯。

与韦伯自己的一生一致地,我将论证,社会学,令人不安地位于科学与政治之间。被夹在科学与政治之间(因为他不可能同时与二者联姻)的韦伯把它们呈现为两个必须保持分离的领域。韦伯未能把握到社会学在科学与政治之间的位置,原因有二:一是,社会学作为一门学科还在萌芽,尚不专业(pre-professional)。它需要不受政治影响的保护。二是,韦伯还没发展出一种连贯的公民社会观,这样的公民社会由各种制度构成,这些制度能够支撑一个在科学与政治之间的立场。[3]

不过——在这里,是一个悖论——他对社会学的构想(在韦伯看来,社会学是一种对价值导向的社会行动的诠释性的理解)也要求它自己的价值立场,因为社会学不可能是它自己的例外。作为一种形式的社会行动,社会学必然亦为在某种价值上的坚守或投入(value commitments)所驱动。韦伯充分理解到了这点。的确,他之所以如此地坚持科学的道德观,恰恰是因为它害怕社会学会为对任意价值的坚守或投入所害,而这样的坚守或投入对社会学的追求来说,恰恰又是必不可少的。因此,科学与政治之间的张力,因第二种张力,事实与价值之间的张力,或更宽泛地说,工具合理性与它对价值合理性的依赖之间的张力,而变得复杂。但在缺乏对公民社会的构想的情况下,韦伯没办法集体地系留(mooring)那些价值,所以,他反过来把它们化约为个体的存在的选择。而韦伯的计划的完成,和社会学的可持续性,则取决于其与公民社会的关联。

公民社会不可化约为经济和政体,它乃是多样的价值的诞生地,也是其支撑。公民社会是这样一个立足点:社会学正是从这里出发,评价世界的,就好像市场是经济学的立足点,而国家(政权)是政治学的立足点那样。社会学随公民社会而出现,在公民社会消失时,社会学亦将消解。但公民社会不是什么治疗国家和市场的殖民权力的,和谐的解药。它本身就是分化、排除、和支配,反动的和进步的运动的场所,所有这些,都反映在社会学的复数性之中。公民社会为两种类型的价值奠定了基础:一是植根于对国家的过度扩张(极权主义)和市场的过度扩张(新自由主义)的批判的,反乌托邦的社会学;二是投射一个集体组织社会愿景的,乌托邦的社会学。我们可以把社会学的历史看作它的乌托邦的、和反乌托邦的倾向之间的一场不断变动的对话,而马克思和韦伯,就是这两个倾向的经典代表。

韦伯的社会学观,反映了他的时代的学术场域和公民社会的特定环境。随着大学的开放,和生产一致的公民社会(有时也被称为大众社会)的巩固,一个截然不同的视角出现了。我们可以说,社会学的抵达点——它的黄金年代——是在二战之后才到来的,特别是在美国。作为一门新的、乐观的科学,它随高等教育的扩张而兴盛。这就是社会学的弥赛亚的时刻,一方面,乌托邦的结构功能主义和现代化理论(这些理论和学说把美国视为应许之地),和另一方面,其反乌托邦的批评者们(这些人谴责了美国的帝国主义、阶级支配、种族主义和父权制)都抓住了这个时机。

今天,我们生活在一个不同的时代了,在这个时代,在新自由主义的合理性的攻击下,大学和公民社会都在后退(Brown 2015)。社会学发现自己以各种让人想起马克思和韦伯的世界的方式备战。它在逆流,逆着正在大学泛滥的市场化之流而行。退入专业之茧、或服务于新经济都会证明,我们的所谓的反-功利主义的传统,是错误的;并且这样的姿势也将威胁到我们的乌托邦的想象。为了幸存,我们必须重申我们扎在公民社会中的根。这是一个为布尔迪厄、波兰尼和杜波依斯所定义的时刻——布尔迪厄保卫学院特别是社会学之自主,波兰尼提供了分析社会与市场之间的史诗之战的工具;而杜波依斯则帮助我们把社会学放到它的全球语境中去思考。

韦伯关于把科学与政治分开的警告,反映了社会学的初始阶段,必须在后续阶段、和其他地方重新思考韦伯的这个警告。把这个分离具化得就好像它有普世的和不变的效力那样——就是在违背韦伯的社会学方法(这套方法指导我们勾勒那个使他的处方站得住脚的特殊的语境,并在想象上,为当下重构它们)。考察政治与科学之间的关系是如何转变的,以及,社会学又是如何随之而发生变化的,是必要的。

因此,我将和韦伯一起反对韦伯。也就是说,以社会学为业的意味,实际上会随社会学的追求的语境的变化而发生变化:在社会学的萌芽期,以社会学为业意味着,要保卫社会学的自主性;而在第二个、自信的时期,以社会学为业有了一种近乎于宗教的特征;而在当下这个时期,在社会学发现自己遭到攻击的时候,以社会学为业则呼唤介入。不过,在进而讨论这些时期之前,我们必须首先定义“志业”和“社会学”——在它的变种中、通过它的变种持存的是什么?

志业的意义

在韦伯看来,在现代世界中存在,要求我们面对两个无法改变的条件:劳动分工的推进,和不可通约的价值的复数性。涂尔干的回应是,通过展示何以劳动分工的完美要求一种特定的集体意识,并反过来为这种意识所驱动。而另一方面,马克思则要求废除劳动分工,因为在马克思看来,劳动分工是有害于人的自由的。

韦伯不接受这两种解决方案:劳动分工是让人变弱了,但没必要废除它。我们能做的最大程度的好事,是通过激情的坚守或投入,给专业化的职业,注入某种永恒的意义。换言之,我们把它变成志业,把它本身当作一个目的去追求。这样的逐业者的原型,就是投身于为利润而利润的“非理性”追求的,信奉加尔文主义的企业家。和路德宗的人(他们发现被动地接受对他们的召唤就够了)不一样,加尔文主义者因为不知道他或她得到的是救赎呢还是谴咒而焦躁不安。命运是前定而未知的,这就使加尔文主义者绝望地,在为利润而奋斗和不断增长的利润中寻找救赎的迹象,这就是资本主义精神的来源。成功的飘忽不定导致的不是认命,而是加倍的努力。由此也就有了职业的意义——无保障的坚守或投入。

同样地,对科学家来说,对学术追求之严格的“激情投入”是获得飘忽不定的灵感的必要非充分条件,因为灵感“取决于在我们面前隐藏的命运”(SV: 136)。科学家必须这样专注于一个研究项目的谜题,就好像“他的灵魂的命运取决”(SV:135)于对这些谜题的解答那样,但同时,他也没有任何成功的保障,并且,他或她知道,无论自己的发现是什么,这个发现都会“被超越和过时”(SV:138)。

这些,是科学固有的内部张力,但科学也有外部的不确定性。根据语境的不同,受灵感启发的科学家会面对不同制度挑战。在一个先知预言式的分析中,韦伯是这样说的:美国的学术职业是受与金钱相关的情结驱动的,而在德国,学术生活依然受到封建等级制的束缚。韦伯警告他的听众,如果他们渴望从事学术职业的话,他们将不得不忍受学生、同事、行政人员和政府(所有这些群体和部门都倾向于平庸)的任意的判断和偏见。作为一个志业,科学同时受到它的外部条件、和内在于科学进程的张力中的不确定性的威胁。但这些不确定性本身又催生了坚守或投入。[4]

对为对某一事业的投入所驱动,明知“政治行动的最终结果与其一开始的意义的关系经常,不,甚至往往是彻底的不足,且经常甚至是矛盾”(PV: 117)的政客来说也如此。所以,必须用一种“责任感”和“分寸感”来平衡对某一事业的“激情投入”。和科学家一样,政客也必须理解结构(他们也是在结构中行动的)——立法机关、官僚部门和政党组织。通过比较美国、德国和英国的制度构造,韦伯认识到各国制度的局限:有(政党)机器的有领袖民主(美国)或是无领袖的,由不受召唤的职业政客来统治的民主(德国)。韦伯认为英式的议会至上主义为真正的领袖的出现提供了最好的机会。如果对某个事业的投入(尽管要受某种现实主义的中和)不够强的话,那么,这些制度就会腐化。韦伯在悲观的结尾中说,政治,就是“在厚木板上钻孔这样耗时耗力的事”(PV: 128)。

现在,我们可以从韦伯的志业社会学——在极端不确定性下追求矛盾的坚守或投入——走向社会学的志业了。是什么驱动我们投身社会学的?我们已经指出,社会学在公民社会中的立足点指向两个方向:一是,对公民社会的反乌托邦的辩护,二是,对公民社会的乌托邦的重建。从马克思、涂尔干和韦伯开始,经西美尔、波兰尼、杜波依斯、帕森斯、布尔迪厄和霍奇查尔德,西方社会学的标志,就是一种由来已久的,对功利主义,对把人的行动化约为经济合理性(这一操作)的拒斥。在苏联甚至后苏联社会突出强调“保卫自由民主及其自由”的同时,西方社会学背后的动力,一直是对市场逻辑的过度扩张的反对。在1895年在弗莱堡大学的就职演说(在三十一岁这个温和的年纪,韦伯就获得了政治经济学的教席)中,韦伯本人也预见了经济学兴起带来的危险,他批判了经济学对自己对功利主义的潜在投入的遮蔽。在当时他就已经警告说:“在一切领域我们都发现,经济的看待事物的方式正在向前推进”(FA:17)。

(表一:定义作为志业的社会学的内部张力)

与社会学的反乌托邦时刻并列并与之形成张力的,是社会学的乌托邦的时刻——也即,社会学重建公民社会(无论它是马克思的共产主义,涂尔干的行会社会主义,波兰尼的共同体至上的社会主义,帕森斯的社会系统,还是哈贝马斯的,对生活-世界和不被扭曲的沟通的救赎,又或是德·波伏瓦的相互承认)的承诺。甚至在很大程度上是在反-乌托邦战线上战斗的韦伯,也会带着他对理性化的持续批判这样写道:“人无法获得可能的东西除非他一次又一次地对不可能的东西伸手”(PV: 128)。因此,这些,是社会学的预设——是它在这世界上最害怕的,和最渴望的东西。

考虑到其批判的立场,我们必须在规范的基础面前持续地保卫我们的科学,因为规范的基础驱使着它并给它带来了倾覆的危险。但我们可能对这个危险做出过度的反应。就像阿尔文·古尔德纳(Alvin Gouldner1962, 1968)在多年前论证的那样,我们需要用一门在价值上有所坚守或投入的科学,来取代“价值中立的科学”这个长期存在的神话。更宽泛地,我们可以说,社会学,在历史上不得不经受工具合理性和价值合理性之间的对抗的相互依赖。而这个张力,又被第二个,科学的导向和政治的导向之间的,理解世界和改变世界的欲望之间的张力横切。社会学的价值立场——它的乌托邦的和反-乌托邦的性情——很容易变形为一个政治计划,就像政治计划会对我们从事的科学产生影响那样。斯蒂芬·特纳(Stephen Turner2014)已经表明,美国社会学是如何在这两个反题——即职业主义和改革——之间摇摆,以及,女人和女性主义社会学的在场是怎样把这门学科推向介入,并使之从二十世纪八十年代的萧条中恢复过来的。

这些张力内在于社会学的实践,所以我们应该努力应对它们,而不是把它们埋起来。正如我在其他地方已经论证过的那样,我们应该认识到,这些内在的张力,是怎样引出四种不同类型的社会学的:厌恶政治,抑制价值投入的职业社会学;探问和说明科学的价值基础的批判社会学;致力于用科学来解决社会问题的政策社会学;以及,最终,与更广大的公众进行关于科学告知我们的另类秩序的对话的公共社会学。内在于社会学的张力,在这些立场在学院场域内的斗争中展露自身,外部的条件,则进一步影响了这些斗争(它们随空间和时间而发生变化)。在本文的剩余内容中,我将通过考察这四种类型的社会学在社会学三个时刻(创始,抵达和介入)的表达,来追溯社会学的志业的变化。

创始时刻:保卫社会学

在十九世纪末的时候,社会学作为一门学科几乎还不存在。它面临着诞生的挑战。首先,其他学科是鄙视这门在科学和人文学科之间,在解释和诠释之间的墙头上跳舞的新学科的。毕竟,韦伯也是从政治经济学过来的。其次,社会学的实质不是什么秘传的东西,但它挑战了常识,引起了一知半解的业余爱好者的防御性的反应和指控。韦伯本人也反复地在像劳动政策和一战后的新宪法那样的问题上进入公共领域,但他的专业并没有消除人们对其论述合法性的怀疑。

社会学也面临着各种源自其作为一门社会科学的特性的挑战。对韦伯来说,所有科学都取决于对无限繁多的简单化,而这个无限繁多,就是经验的世界本身。在他看来,自然科学通过寻找规律来简单化世界,它在很大程度上是一个归纳的事业。而相形之下,文化科学则是通过接受调节我们的研究导向的焦距的价值来简单化世界的。同时,那些价值,尽管必要,也不应该扭曲科学的事业——一个难以克服的张力。韦伯用理想型概念来锻接价值上的坚守或投入、与经验的分析。“实质上说,这个建构物本身就像是一个通过对现实的特定元素进行分析性的强调才能抵达的乌托邦……理想型就是通过对一个或多个观点的单方面的强调,和通过对极大量弥散的、分离的、或多或少在场并时不时缺席的具体的个别的现象的综合形成的,根据那些被单方面强调的观点,这些现象被安排为一个统一的分析的建构物(Gedankenbild)”(OSS:90,强调是原文就有的)。

今天,我们可以把理想型的概念引申为科学范式(跟随托马斯·库恩),或一个研究项目(跟随伊姆雷·拉卡托斯)。在这两种情况下,科学都是通过使自己盲目来前进的——纠结于一组特定的谜题或为一个包括一组被视为当然的价值的,被视为当然的框架所定义的反常。韦伯本人就对科学范式及其革命有所预感:

在专业化的时代,所有文化科学中的研究,一旦通过设定特殊的问题导向某个既定的主题,并建立了自己的方法论原则,都会视对数据的分析为目的本身。它会停止联系最终的价值-理念来评估个体事实的价值。的确,它会失去它说到底植根于价值-理念(这个事实)的一般意识。也该如此。但在接下来的某个时代,气氛会发生变化。未经反思就被加以利用的观点的意义变得不确定了,在微光中,路也不见了。大文化问题的光向前移动了。接着,科学也做好了改变它的立足点和它的分析装置,从思想的高处来看事件流的准备。随后,只有那些星星能够给它的劳动以意义和方向。(OSS:112,强调是我加的)

我们不能找到比这更清晰的,关于社会科学的价值基础的陈述了,但依然缺失的,是科学家共同体的感觉,无论他们是合作还是针锋相对,是支持还是反对这个或那个研究项目。忠于自己的方法论的个人主义的韦伯,是把科学和学术设想为一个个体的成就的。

而且,如果说,对社会学来说,价值是基本的——不是作为一个研究对象,而是作为研究本身的必要支撑(underpinning)——那么,科学就跟政治沾边了。价值相关源于在价值上的坚守或投入,这样的坚守或投入可能使社会学变得容易政治化,并因此而引起国家(政权)的干涉。在德国,大学就要受教育部长的密切监视,所有学院的任命事宜,都要由教育部长来决定,因此,韦伯才公开为大学的自主性,和刚在大学中崭露头角的社会学家们(其中就包括米歇尔斯、桑巴特、和西美尔[Shils 1974])受威胁的职业辩护。在学院世界本身内部,韦伯的立场是充满争议的,因为他既从左翼的角度,又从右翼的角度来面对乌托邦主义,而这两个立场都要求大学的政治化(Ringer 2004)。

与涂尔干相比,韦伯坚持,尽管社会科学以价值为基础,但它不能决定,那些价值应该是什么。科学可以告诉我们的,是追求一个既定目的的适当手段是什么,以及,它会带来什么样的后果。因此也就有了政策社会学的位置,即,在怎样追求既定目标上给政府建议,但定义这些目标本身,不是政策社会学要做的事。社会学可以澄清采取某个特殊的价值立场(无论它是什么,是社会主义、自由主义、还是无政府主义)的含义,但它依然不能决定那个选择。我们能做的最好的事情,是介入关于我们的价值的含义、明晰性、和合理依据的理性讨论。

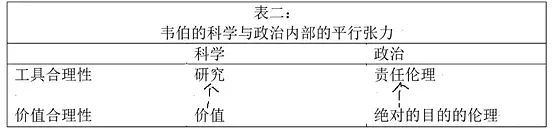

表二:韦伯的科学与政治内部的平行张力

在一些场合下,韦伯也介入了这样的价值讨论,其中最著名的,当数他1895年的弗莱堡演说,当时,他攻击了经济学家,说他们通过声称价值中立,而遮蔽了他们的学科的价值基础。他关于《“伦理中立”的意义》的论文也抗议了从实然退出应然的做法,攻击了“进步”理念背后隐藏的价值假设。不过,总的来说,韦伯力图秘而不宣地讨论价值,把注意力集中在社会科学的方法论和追求,而不是其令人不安的价值基础上。他在新成立的德国社会学学会中打了许多仗,因为他害怕学会可能被价值压倒而付出研究的代价——这也是社会学的青年时期的一个标志。不过,一旦科学站稳了脚,通过我们所谓的批判社会学来恢复公开的讨论,恢复社会学的乌托邦的时刻和反-乌托邦的时刻的对话,就变得重要了。

研究对价值上的投入的依赖,在政治中,在“责任伦理”和“绝对的目的伦理”之间的关系中找到了相似之处。一方面,政客必然为某一事业、某一种扎根于不可动摇的目标和引人入胜的愿景的绝对的目的的伦理所驱动。另一方面,一名真正的政客,真正在意那个事业的政客,有必须遵守责任的伦理,也就是说,用一种掂量和考虑追求那个事业带来的后果的现实主义感,来调和对那个事业的追求。这两种伦理与其说是“绝对形成对照的不如说互为补充,它们只有在一致时才构成真正的人——一个有‘对政治的需要’的人”(PV: 127)。在这里,社会学家进场了,他们负责校准政治干涉带来的后果及其策略。作为政策科学家的社会学家的任务,是发展出一种在既定的政治情景中什么是可能的、什么是不可能的的认识。

就像韦伯在学术领域内价值讨论的制度基础上无话可说那样,他也同意地,在更广泛的社会中关于价值的讨论和价值的结晶化上惜言。他对能够轻易操纵“不善于表达的大众”的“非理性情绪”的政治领袖表示怀疑。他对随各种社会运动兴起,随社会民主党和工会而来的公民社会——各种公共价值的源泉——表示担忧。韦伯力图保护大学不受公民社会的侵害。

对韦伯来说,公共社会学是一种矛盾修辞,因为,在他看来,就没有什么真正的公众。“我们时代的命运,以理性化和智识化以及,首先,‘世界的去魅’为特征。确切来说即,终极的和最崇高的价值已经退出了公众的生活,要么退入了神秘生活的超越领域,要么退入了直接的和个人的人际关系的兄弟情谊。”(SV: 155)。然而,在他自己的实践中,他经常对公众谈论社会学的问题——聆听他关于科学和政治的伟大演说的学生们,聆听他剖析社会主义的危险的奥匈帝国军官,他为报纸撰写的无数文章,包括他1917年在法兰克福日报上发表的关于新政治秩序那五篇论文的读者。

在这里,他的实践走到了他的理论前面。公共社会学的概念——关于对价值导向的行动的研究得出的目的的公共讨论——不可能在不同时承认公民社会,一个区分于经济和政体的领域的情况下出现。公民社会是为关于集体的价值、目标和渴望的辩论提供便利的基底,也即今天我们跟随阿伦特和哈贝马斯所谓的,公共领域。

抵达时刻:弥赛亚的社会学

韦伯是在这样一个时期写作的,当时,社会学才刚刚出现,而大学正受到勃兴的公民社会和侵犯的国家(政权)的威胁。批判的和公共的社会学还有待巩固。为此,我们还得等到二十世纪中叶——二战后以美国为中心的,以战胜法西斯主义的欣快和与冷战大敌苏联及其统治意识形态的针锋相对为标志的,社会学的黄金年代。

社会学复兴的核心人物,在美国和全球范围来说,都是塔尔科特·帕森斯和他在哈佛的同事们。在他们的愿景中,美国是领先的社会,这一主张支撑了他们的现代化理论,根据该理论,世界其他地方都应该按美国的轨道前进。这个帝国愿景在许多著作中得到了表达,特别是帕森斯、内格勒、皮茨和希尔斯(1961)编的那本关于社会理论史的百科全书式的著作,该书力图证明,帕森斯的结构功能主义是西方社会与政治思想的顶点。

该书的后记是一篇长文,这篇由博学而富有影响力的爱德华·希尔斯写的文章后来单独以一本书的形式出版,题为《社会学的召唤》(The Calling ofSociology, 1961a)。根据希尔斯,塔尔科特·帕森斯的《社会行动的结构》(The Structure ofSocial Action, 1937)“把各种片面的传统中的最伟大的东西,变成了一丁点儿的统一体”(1961a: 1406),这是与一致同意的社会(consensual society)的兴起相契合的一次抵达。

现代社会,特别是就它最近的阶段而言,在特征上,是一个一致同意的社会;它是这样一个社会,其中,个人的情感(attachment)起到的作用,比过去大多数社会都要大,在这个社会中,个人得到赏识,在这个社会中,人们关心个人的安乐——不只是医疗意义上的安康,更是作为一个道德的个人的安乐。当前时代的超越了民族社会的边界的人道主义;对不同种族在道德上的平等的不断上升的承认和要求;国家的福利政策和梦想;取悦人的欲望;和对生者的主张的,比死者的主张更大的关切——所有这些当代西方社会的特征(并且它们也日益成为现代非西方社会的特征)揭示了一种对个体的人类的幸福的关切,和一种对这个个体的人的内心生活的道德尊严的欣赏(Shils 1961a: 1410)

这是社会学的涂尔干时刻,这时,社会学把自己看作集体意识的表达和教育者。希尔斯断言,社会学成熟了,现在,它主要关注的是“公民社会”和与城市化和移民相关的社会问题。

为证明自己存在的权利,社会学家们力图发现一个已经得到承认的社会科学还没有碰过的事件领域。而继承下来的国家与公民社会的区分,就很符合这个需求。(Shils 1961a: 1434)

因此,在当时顶尖的政治社会学家——西摩尔·马丁·李普塞特——看来,政治社会学研究的焦点,就是自由民主国家的社会基础,以及这些基础是如何遭到“极端主义”政治的威胁的,无论它是左翼的,还是右翼的。

希尔斯声称,社会学家可以表达公民社会的美德,因为,这些美德就在他们研究的世界之中。“行动理论视自己为它试图理解的东西的一部分。因此,社会学理论不只是一种和其他任何理论一样的理论;它还是理论家和他的理论的主题之间的一种社会关系。它是一种为亲和感所塑造的关系”(1961a: 1420)。社会学家和他们研究的人民之间的关系例示了帕森斯的(1951)“互补的角色预期”——一种相互同情和理解的关系。相形之下,希尔斯是带着怀疑的目光来看待政策社会学的。政策社会学是一种有操纵意图的社会学,它否定“内在于行动理论的相互性”,一种破坏“理论家与理论主题的同一性”(1961a: 1420)的工具关系。对社会学的技术应用,与尊重个体尊严的民主社会是相悖的。社会学永远不应该成为技术精英统治社会的工具。

表三:希尔斯的《社会学的召唤》

但希尔斯把最大的蔑视留给了批判理论,或者说他所谓的“异化的”社会学,这种社会学带有一种霍布斯式的社会观,以冲突和精英对大众的操纵为中心。在此关联中,他专门用一个章节来写马克思主义,他说,马克思主义未能“抓住道德上敏感的、有智力的年轻人的想象力,因为它的政治含义变得太过于僵化和简单了”(1961a: 1423)。社会学正在取代马克思主义,因为后者与暴政的关联,也因为后者在智识上的不足。相形之下,社会学的批判潜能要大得多得多。“社会学,因为它允许的经验的自由,对当代知识分子的心智的吸引力更大;它允许一个人亲自接触现实,用他自己的经验来检验它,并以一种在他看来,对那个经验来说更加公正的方式来批判它”(1961a: 1423-4)。在《社会行动的结构》中,帕森斯已经把马克思主义贬低为功利主义的个人主义的一种形式了,而在1965年的时候,他还能够这样谈论卡尔·马克思,说他“很可能是最伟大的社会理论家,他的工作完全属于十九世纪”(Parsons 1967:135)。从马克思主义在区区几年后就卷土重来的角度来看,这则马克思主义的讣告是反讽的。

希尔斯(1961b)通过对C.莱特·米尔斯的《社会学的想象》(The Sociological Imagination, 1959)尖刻评论,使自己对批判社会学的看法广为人知。米尔斯写的三部曲——《权力的新人》(The New Men ofPower, 1948)、《白领》(White Collar,1951)和《权力精英》(The Power Elite,1956)——是这样看待美国的:美国受到了不可问责的权力精英的支配,这些精英抑制了社会的深刻的内部分化。劳工运动被拉拢了,中产阶级被吸收了,知识分子也变成了一个内聚的,拥有不受挑战的权力的统治阶级的辅助人员。这种反乌托邦的美国观,是帕森斯等人赞颂的那种美国观的替代选项。米尔斯(1959)认为,帕森斯等人的作品不过是受官僚妥协的“抽象的经验主义”援助的空洞的“宏大理论”。而希尔斯,反过来又会对米尔斯加以尖刻的蔑视——在他看来,米尔斯不过是一个脱离社会和社会学,固执的异化的知识分子而已。的确,根据希尔斯,米尔斯既远离社会,又是权力的卑微的仆从。而接下来的几十年则证明,米尔斯与美国社会的联系,远比希尔斯要紧密,而随着结构功能主义的影响的式微,米尔斯的声名也将一跃冲天。

有趣的是,希尔斯的确在社会学的想象中找到了一些有价值的东西,也即,社会学能够且应该接触、并教育民意的想法。对希尔斯来说,社会学很快就变成了“客体与主体之间的沟通行动”(1961a: 1411)。和米尔斯一样,希尔斯也致力于公共社会学:“今天,社会学真正呼唤我们去做的,是启蒙意见。以构成社会的人的意见为起点的社会学的任务,是回归通过冷静研究和系统反思澄清、深化了的意见”(1961a: 1441)。这是一种奇怪的、虚幻的公共社会学——学界及其公众之间的一种自发的、畅通的,有强烈反共产主义倾向的对话。

希尔斯也坚持对社会学做同样的四分——职业社会学(社会学的研究和理论),政策社会学(操纵的社会学),批判社会学(异化的社会学)和公共社会学(一致同意的社会学)——但他是按弥赛亚的思路来做这个区分的。在他的想象中以及更为普遍地,在结构功能主义的想象中,社会学可以声称自己是自由美国的公民宗教,它反映并促进其定义性的集体意识。它是苏联马克思主义的对应物和死敌,而后者也类似地,声称自己再现了、代表了一种集体的意识,即苏联人民以及世界其他地区人民的意识。希尔斯的公共社会学虽然是乌托邦,却也有其更黑暗的一面。身为文化自由大会(一个CIA资助的国际反共阵线)里的顶尖人物,希尔斯已经深刻地卷入了冷战政治,动摇了激进主义(特别是在第三世界的“新民族国家”)并通过像《相遇》(Encounter)那样的杂志宣扬保守主义。

不过,不久之后,历史就追上了结构功能主义。阿尔文·古尔德纳的《西方社会学即将来临的危机》(The Coming Crisisof Western Sociology, 1970)控诉结构功能主义脱离了他们声称要再现和代表的社会。在美国,古尔德纳对主流社会学的主要假设的批判,反映了民权运动、反战运动、学生运动和第三世界运动的兴起。这些运动披露了主流社会学对特定意识形态的社会观的投射,拆穿了主流社会学价值中立的假象。

不过,尽管有古尔德纳的警告,社会学依然没有死去,随着他所提倡的批判理论——现在批判理论包括女性主义、马克思主义和批判的种族理论——广泛为人们所接受,并且为当时的社会运动所启发,社会学也在继续向前发展。马克思主义复兴的经典来自巴灵顿·莫尔(Barrington Moore),一位以比较历史学家和大作《独裁与民主的社会起源》(Social Originsof Dictatorship and Democracy, 1966)的作者的身份重新出现的苏联专家。和E.P.汤普森的《英国工人阶级的形成》(The Making of the English Working Class,1963)一道,他从历史的视角,重新发明了阶级的意义。之后,是一系列广泛的,在学院的战壕中从事的研究,这些研究推进了马克思主义关于阶级剥削、劳动过程、国家(政权)、社会运动、种族支配、帝国主义等的理论。不过,这个批判理论和被它取代的结构功能主义一样,也是弥赛亚式的,它也有一个相似的,理想主义的前提假设,即,知识分子,特别是社会学家,表达的是一个广泛的无名的(经常是起源于第三世界的)公众的潜在的渴望——他们与社会的脱节在很大程度上维持并促进了这种幻觉。

普遍而言的高等教育和具体而言的社会学的迅速扩张,又进一步促进了社会学的这种欣快感——无论它是以一个普世的集体意识的名义,还是以一个特殊的种族、阶级、或性别的名义说话。帕森斯的社会学就是这个时代的新科学,它力图把人类学、心理学、政治学甚至经济学这些临近学科纳入它广阔的版图。随着抗议运动的爆发,社会学从一种对美国的乌托邦的认可,转向了对它的,反乌托邦的批判。大学的合法性和影响不容置疑,这就鼓励它里面的学者产生一种对自己的重要性的夸大的认识。社会学家们以为,他们的观念会使他们进入更广泛的社会,并在那里启发社会变革。他们丝毫没有预期到后来对大学理念或大学向市场力量的化约的攻击。他们也没有想到,随着新自由主义对公民社会的侵犯,社会学会被边缘化。

介入时刻:作为斗争运动的社会学

二十世纪六七十年代对社会学来说是黄金年代——它捕捉了时代的想象,首先是二战后的欣快,继而是六十年代的社会运动。在这一时期,为社会学而活,就是在理念的力量上沉湎于某种今天我们没法理解的虚幻的乐观主义。那是大学扩张的时代,公共资助源源不断,而大学的从业者向往一个更好的世界的传教士般的激情也反映了这点。我们则生活在一个截然不同的世界中,在我们的世界中,大学正在退却,因为它变成了受市场力量驱动的资本主义制度。我们的时代既不属于韦伯、涂尔干,也不属于马克思,它属于皮埃尔·布尔迪厄、卡尔·波兰尼和W.E.B.杜波依斯。

表四:作为布尔迪厄式的场域的社会学

社会学可能进行一个工具的转向:要么怀着风暴会停息的希望,退入它的职业的壳里,要么通过在政策研究中贩卖它的专业,在市场中竞争。但这一举动可能付出牺牲其价值立场,即社会学的批判的、和公共的冲动的代价。的确,马克斯·韦伯本人也害怕这样一个“理性化”的过程,在这个过程中,手段和效率的逻辑将支配关于目的的讨论。从霍克海默和阿多诺到马尔库塞和哈贝马斯的法兰克福学派核心处也蕴含着类似的恐惧。

一个更为新近的代表是皮埃尔·布尔迪厄,他把社会学定义为一个斗争运动,在整个运动中,公众的介入,变成了对职业的捍卫。他的立场源于一种更为宽泛的,对于在市场的侵蚀影响面前,坚持文化和科学场域的自主性的关切。布尔迪厄并没有把他的场域分析应用于社会学,但如果他这么做的话,他可能也会遇见像我们在韦伯和希尔斯那里发现的同样的内在张力。布尔迪厄的场域分析也在两个维度上运作:一是依赖关系(自主vs.他律),二是支配关系(奉圣者vs.挑战者),这就引出了同样的,社会学的排列:职业社会学,政策社会学,公共社会学和批判社会学。[5]注意,奉圣者及其挑战者之间的区分是一种在场域中持不同立场的个体之间的支配的社会关系,而不是一种在合理性类型之间,在工具合理性和价值合理性之间的支配关系。这样的内部支配关系是一切场域都有的,但损毁场域的,是从外部侵入的“他律”之力,无论这些力来自商品化还是“中介化”。

布尔迪厄在国家和全球范围内的惊人的崛起,是在他对新自由主义的批判之后发生的,同时又深化了他的批判。在职业的早期阶段,布尔迪厄致力于发展一种通过与常识和应用社会学明确区分的职业社会学(Bourdieu[1968]1991)。这就是韦伯所说的为知识而知识。在成为一位更加显赫的人物的同时,特别随着他在1981年升任法兰西学院教授,布尔迪厄开始否认他在对“改革社会学”的敌意,并展开了政策研究(特别是与高等教育相关的政策研究)。在他生命的最后十年里,对法国政府采取新自由主义的紧缩措施深怀敌意的他,把社会学带上了街头(Bourdieu 1998)。这个公共转向是一个绝望之举,与他的象征支配理论——他的反-乌托邦的社会学——相悖,他的理论主张,被支配者不可能理解他们自己的服从。他攻击从外部扭曲社会学的装逼犯——意见智者——和从内部颠覆社会学的“机会主义者”(Bourdieu[1996]1999)。面对各方面的敌人,他在一切可能的地方结盟,特别是和社会运动一起,与新自由主义的影响斗争(Bourdieu[2001]2003)。他变成了我们时代最著名、最有影响力的公共社会学家,但和韦伯一样,他的理论也滞后于他的实践——他不能解释何以人们能够把握自己的服从的境况并对市场化提出异议。

布尔迪厄攻击“市场的僭政”,但他却没有充分的市场化理论。在这里,理论的接力棒被递给了波兰尼(1944)——如今,波兰尼已经是经济社会学中的一位正典式的人物了——波兰尼考察了随劳动、金钱和自然,所谓的虚构商品的商品化而来的灾难。他的分析引起了今天的社会学的回响:劳动的商品化留下了一个毫无防备之力的朝不保夕阶层,金钱的商品化引出了金融的统治并毁灭了国民经济,自然地商品化则造成了对水供给的破坏、对土地的劫掠和气候变化。所有这些加到一起,对人类在这星球上的生存构成了严重的威胁。波兰尼并没有预期到另一波(第三波)市场化——他认为人永远不应该再犯同样的错误——因为他没有发展出一个能够解释市场化背后的力量的,关于资本主义积累的理论。

波兰尼也没有预见到知识的商品化:大学本身是怎样屈服于那同样的,扭曲性的市场力量的。大学迅速失去了它的公共特征。随着它一度视为当然的资助的消失,大学不得不通过向学生收取越来越高的费用、乞求捐赠者和校友捐款、寻求公司投资、对它的房地产进行投资、并通过拿它的“牌子”当筹码来把大学变成对冲基金,来出卖自己。作为对这些创收手段的补充,大学还通过网上教育来削减成本,减少其雇员的工资、薪水和福利,并用更廉价得多的临时工来取代昂贵的,有终生教职的教员。大学日益为一个“螺旋上升”阶层——到处任职的行政管理人员和他们的管理顾问,这些人关心的更多是财政而非教育和研究,他们因此而威胁到了他们被雇佣来保护的大学的功能本身——所劫持。我们不能再视大学为当然之物了——我们必须把它当作研究对象和研究的发射台。

波兰尼的分析市场化力量的反-乌托邦计划反而又引出了一个乌托邦的计划——社会对市场化的反-运动。在这里,他为一个从对他的理念的批判衍生出来的社会学研究项目设定了条款。我们必须用一个朝不保夕的、争议不断的公民社会的概念,来取代波兰尼的社会观(在波兰尼看来,社会是一股能够抵抗商品化的,和谐的和有弹性的力量)。我们必须用复杂的关系组(这个关系组随时间和国家而变)来取代波兰尼把国家化约为社会的操作。我们还必须用作为对市场化的回应的社会运动理论,和关于何以这些运动可能导向更大的自由(社会主义)或更少的自由(法西斯主义)的理论,来取代波兰尼的反-运动。在这样一个框架中,不乏职业社会学的运作,无论这种职业社会学是否自我意识地是波兰尼式的。的确,我们的亚学科的扩张——反映在过去半个世纪美国社会学会各部门的成长上——反映了公民社会中可以找到的立场之多,而这样的立场中的每一个,都是一个潜在的,抵抗市场化之潮的舞台,这样的立场中的每一个,也是一个研究的兴盛之地。

一般来说,批判社会学的作用,是探索职业社会学的假设,特别是职业社会学关于价值中立的主张。我们将永远需要探问我们的研究基础、并迫使我们在我们是谁和我们做什么上更具反思性的社会学家,特别是在知识商品化的时代。但批判社会学也应该把自己的焦点外移,把价值上的坚守或投入放到对现存世界的替代选项的探索的前线和核心。市场社会的力量,使现存的世界显得自然而又不可避免,而社会学的历史使命,既是反-乌托邦的,即解释何以我们会为支配所困;又是乌托邦的,即探索替代性的愿景。为使那些愿景看起来可能,从具体的东西、从实际存在的东西出发,去整理挑战市场化的制度背后的原则,是重要的。这里的一个例子,是埃里克·莱特(Erik Wright, 2010)关于真实的乌托邦——参与性预算,合作社,无条件基本收入——的作品,所有这些举措,都对为资本主义的迫切需要所驱动的市场力量的至上性提出了异议。

在服从于市场的逻辑、丢掉福利的标志后,国家(政权)也不像在凯恩斯的时代那样,倾向于与社会学结盟了。因此,政策社会学必须在进步基金会的世界寻找合作伙伴,做好支持批判地考察市场的侵蚀效应的项目(如南加州大学的环境与区域公正项目和移民整合中心的项目,或芝加哥罗耀拉大学的城市研究与学习中心的项目)的准备。鲁斯·米尔克曼(Ruth Milkman)和艾琳·阿佩尔鲍姆(Eileen Appelbaum, 2013)是这方面的先驱,他们研究了加州关于带薪家庭休假保险计划的新立法,并鼓励其他州也采取类似的立法。然而,同时,他们又坚持一种批判的视角,通过这个视角他们也看到,立法的结果,在很大程度上是在再生产社会的不平等。西达·斯考切波(Theda Skocpol)的《学者的策略网络》(Scholar’s Strategy Network)是一次更有抱负的、范围更广的,在政策倡导和批判方面的努力。

最后,是公共社会学,要区分公共社会学和政策社会学不总是那么容易,特别是在后者在权力的走廊里不受欢迎的时候。公共社会学的目标,是发展社会学家与公众之间的,关于“社会的方向”的对话。希尔斯的召唤便以公共社会学为核心——社会学自发地表达一种独特的集体意识。后来的历史则表明,这种公共社会学是多么地虚妄——事实证明,集体的意识比希尔斯声称的要分裂的多,并且它也不像希尔斯说的那样,对社会学开放。为了维持在公共领域中的存在,社会学必须与公司的利益、和强大的媒体(它们都对社会学要传达的信息抱有敌意)竞争,同时,社会学也要和其他学科,特别是经济学、政治学和心理学竞争,而这些学科与主流的共识的关系,要更加和谐得多。这个情景要求我们区分两种类型的公共社会学。

“传统”形式的公共社会学通过写书、为官方媒体(广播、电视、报纸)撰稿或在不断扩大的博客圈和数字媒体上写东西,来催化公共的讨论。可是,批判市场的社会学,在为强大的市场力量所控制的公共领域中,能有什么前景呢?在像约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)和托马斯·皮凯蒂(Thomas Piketty)那样的经济学家与教皇弗兰西斯和伯尼·桑德斯协力谴责市场引发的不平等的时候,人们可能会怀疑,平衡正摆回到社会学这边。最近的民族志作品(尽管它们有时也会引起争议)也展示了,它们在引起公众的意识上可以多么地有效。比如说,马特·德斯蒙德(Matt Desmond)的《驱离》(Evicted)以令人痛苦的细节描述了不受管制的住房市场引发的后果,从而引起了人们对房东与租客之间的剥削关系的注意。

除传统的公共社会学,还有一种“有机的”公共社会学,这种公共社会学涉及社会学家与公众(诸如工会、宗教组织或社区协会此类)的一种无中介的、面对面的关系。这种地下形式的公共社会学经常更有效、也更持久。随着公民社会的兴盛(表现在像占领运动、黑人的命也是命、梦想者运动,或对管制国家抱敌意的社会运动的兴起中),社会学的公共的一面可能变得更加显眼。但民粹主义的高涨——在欧洲而不仅是在北美——可能具有反动的、也可能具有进步的特征,在这里,公共社会学也有仗要打。关于对对我们的价值抱敌意的公众说话的挑战,我们思考得太少了。

无疑,最有效的公共社会学是受女性主义启发的公共社会学。无论关注的是家庭领域还是劳动市场,是教育还是政治,是离婚还是约会的模式,是领养还是堕胎,是性暴力还是跨性别关系,女性主义社会学一直通过同情和反应,影响着公众的意识。同样重要的还有女性主义运动在社会学内部引发的那场波及一切领域的,沉默的革命。除对性别的包容外,以及,除批判的种族理论之外,女性主义还迫使人们承认“立场”的存在,和这样一个事实:我们永远不可能外在于我们研究的那个世界(从来都在我们研究的那个世界之中)。简言之,我们不应该忘记,公共社会学有着双向的影响力,公众可以影响社会学,社会学也可以影响公众。

在市场对大学的入侵和改造下,有一个舞台,我们尚还有一丝掌控之力。那就是教学。马克斯·韦伯对教学持一种工具性的看法,在他看来,在教学中,学生是易受政治操纵影响的,被动的容器。因此,讲课的人,必须把价值的说教留给自己,而把注意力集中在专业知识的传播上。许多人依然是这样思考教学的——要么是传递我们学科的基本观念和发现(这些东西经常在教科书中得到表述);要么在像犯罪学或保健这样的主题上发展特别的职业项目。你可能会说,前者是职业的进路,而后者是政策的进路。批判的进路,则是要教我们的学生去探究我们学科的基础,并指出新的基础,和与之相伴的,另类的愿景。在这里,我们强调我们所教的东西、我们的教学材料的价值前提,它们是被蓄意地选择出来,揭露(甚至是)我们自己的学科内部的价值前提的多样性的。

但还有一种教学,即,作为公共社会学的教学,其中,学生本身,被构造为一个公众。在这个模式中,教学是一场三层次的对话:首先,是教师和学生之间的对话,这场对话以教学关系本身为起点,着眼于探索学生的生活经验,用社会学研究来丰富之;其次,是学生之间的对话,在这场对话中,学生通过彼此介入、相互打交道而了解自己;再次,是学生与大学外公众的对话。通过把学生和他们自己的制度的不断变化的关系摆到社会学分析的前台和中心来深化学生对这一关系的理解,也可以争取他们加入保卫大学和推动社会学发展的共同项目。

如果没有抵抗的话,大学就会被市场的力量蹂躏和摧毁。社会学很适合参与这一的抵抗,但它也不能完全靠自己。大学的理性化的反-运动不但要求在大学中重申价值的重要性,并因此而建设跨学科、跨学院的联盟;也要求在大学外建立与公众的合作关系——与和大学本身遭受相似命运的机构相关的公众。社会学可以在大学内建立盟友,但同样重要的是,它也需要承认,大学不可能独立于社会;它必须对社会负责(可被社会问责),如果它要赢回作为公共机构的合法性的话。

但我们也必须以另一种方式,来拓展我们的学科。如果社会学研究的是劳动、自然、金钱和知识的商品化的原因和结果的话,那么,它也得研究作为全球现象的移民和朝不保夕状态、环境的恶化、金融资本、和知识产权。社会学必须走向“全球”,不仅对它的产品来说如此,对它的生产来说也如此。韦伯的社会学是全景式的,但它从根本上上说还是植根于德国社会学;而结构功能主义,则相信它自己的虚假的普世主义。今天,我们必须更加谦逊一些,在一个有多种社会学(这些社会学中的每一种都有自己的民族或区域基础,位于一个非常不平等的、等级化的全球场域之中,这个场域由各种竞争世界排名、到处搜寻交学费的学生、和创造全球校园网络的大学构成)的全球化的世界中,承认我们的焦虑的立场。以“世界级”(如世界一流)地位为目标的竞争,日益把高等教育划分为两个世界——精英的和非精英的——每个世界都迅速远离另一个世界。在高等教育的全球场域中比赛,对次属的选手来说无疑有其不利的一面(他们必须遵循北方的“卓越”的轨迹,试图在由北方的学者运营的北方的期刊上发表论文,使它们偏离它们自己的民族的和地方的公众)。而另一方面,他们的在场——如果是有组织的话——能够给北方的社会学家带来压力,迫使他们摆脱他们狭隘的地方主义,朝批判的思想家的全球共同体的方向努力。后殖民思想,或者就像拉伊文·康奈尔(Raewyn Connell,2007)所说的那样,南方理论,要求我们双方都承认和超越我们自己的有限的视角。如果我们要应对今天的全球挑战的话,那么,这将是必要的。

但要让这样一种社会学扎根,我们将需要一个有全球维度的公民社会,这样的社会,是波兰尼和布尔迪厄都不能想象的,尽管前者把握到了资本主义的国际化,而后者也在倡导一个“知识分子国际”。在这方面,如果说有一个社会学家值得我们追随的话,那就是W.E.B.杜波依斯了,他从研究被奴役的世界市场开始,创造了第一个科学社会学的实验室,并写出了一部出色的,美国南方重建的比较史。在学术场域中遭到歧视的情况下,杜波依斯把他的社会学带给了更加广泛的受众,发展出一个对美国政权的批判的立场,成为一名共产党员和一名泛非洲主义者,并在后殖民的加纳度过了他的晚年。在恢复杜波依斯在美国社会学形成过程中扮演的先驱角色的时候,阿尔登·莫里斯(Aldon Morris, 2015)开启了把杜波依斯视为最与社会学家同时代的人的大门:杜波依斯在国内被殖民的地位,反而引出了一种广阔的全球视野,而我们今天急需的,恰恰是这种视野。

结论:没有保证的社会学

像阿兰·图海纳和伊曼纽尔·沃伦斯坦那样深感幻灭的主顾(他们生长于二十世纪六七十年代社会学的升平时代,现在却眼睁睁地看着这门学科退步)说,我们应该把社会学溶解为一门更加宽泛的社会科学。他们认为,这些学科(政治学、经济学、社会学)的分立——其存在理由在于十九世纪下半叶的境况——以及国家(政权)、经济和社会的分离,是没有道理的。也许,我们可以论证,在战后时期的发达经济体中,这些区分的确开始模糊了,因此,一门整合的社会科学也许真的有道理。的确,帕森斯也试图开创这样一门以社会学为中心的社会科学。更为新近的,建立一门整合的社会科学的提议,则倾向于模糊社会学的传统,而不是拔高它。考虑到经济学的力量与合法性,今天,任何一门社会科学都会被经济学支配而失去社会学的独特的乌托邦的、和反乌托邦的承诺。

市场、国家(政权)和社会之间的区分远远不是年代错乱的,相反,市场化的发展,给了这个区分新的意义。的确,我们正在回归十九世纪,而在那个时代,韦伯的那两篇论文就变得特别适切了。但尽管有各种相似的地方,但我们又不是真的生活在十九世纪;二十世纪并没有白白过去。尽管至少在北方带来了倒退,但它的确也创造了一个勃兴的大学、和一个广大的公民社会——如今,这个遗产遭到了威胁,但远远还没有被消除。从弥赛亚的时期,社会学继承了对一个更好的世界的渴望,而这种渴望,将对国家和市场形成制衡。

因此,在整个语境中,我们不能放弃,而必须重新激活社会学的传统。这种被激活的社会学将是一种没有保证的社会学,它召唤有勇气的人来抵抗最新的这波市场化——后者不仅威胁到我们自己,还威胁到了整个人类。前方可能是韦伯的“冰冷的黑暗的和坚硬的极夜”(PV: 128),但这样的可能性,只会使(我们)对社会学的持久的坚守和投入变得更加迫切。

参考文献

Bourdieu, Pierre.1975. ‘‘The Specificity of the Scientific Field and the Social Conditions ofthe Progress of Reason.’’ Social Science Information 14(6):19–47.

Bourdieu, Pierre.(1992) 1996. Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field. Stanford,CA: Stanford University Press.

Bourdieu, Pierre.1998. Acts of Resistance: Against the Tyranny of the Market. New York:New Press.

Bourdieu, Pierre.(1996) 1999. On Television. New York: New Press.

Bourdieu, Pierre.(1997) 2000. Pascalian Meditations. Stanford, CA: Stanford UniversityPress.

Bourdieu, Pierre.(2001) 2003. Firing Back: Against the Tyranny of the Market. New York:New Press.

Bourdieu, Pierre,Jean-Claude Passeron, and Jean- Claude Chamboredon. (1968)1991. The Craft ofSociology: Epistemological Preliminaries. New York: Aldine de Gruyter.

Brown, Wendy. 2015. Undoingthe Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. New York: Zone Books.

Connell, Raewyn.2007. Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge in Social Science.Cambridge, UK: Polity.

Desmond, Matthew.2016. Evicted: Poverty and Profit in the American City. New York: Crown Publishers.

Gouldner, Alvin.1962. ‘‘Anti-Minotaur: The Myth of Value-Free Sociology.’’ Social Problems9(3):199–213.

Gouldner, Alvin.1968. ‘‘The Sociologist as Partisan: Sociology and the Welfare State.’’ AmericanSociologist 3:103–116.

Gouldner, Alvin.1970. The Coming Crisis of Western Sociology. New York: Basic Books.

Milkman, Ruth, andEileen Appelbaum. 2013. Unfinished Business: Paid Family Leave in Californiaand the Future of U.S. Work-Family Policy. Ithaca: Cornell UniversityPress.

Mills, C. Wright.1959. The Sociological Imagination. New York: Oxford University Press.

Moore, Barrington.1966. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in theMaking of the Modern World. Boston: Beacon Press.

Morris, Aldon. 2015.The Scholar Denied: W.E.B. Du Bois and the Birth of Modern Sociology.Berkeley: University of California Press.

Parsons, Talcott.1937. The Structure of Social Action. New York: Free Press.

Parsons, Talcott.1951. The Social System. New York: Free Press.

Parsons, Talcott.1967. ‘‘Some Comments on the Sociology of Karl Marx.’’ Pp.102–135 in SociologicalTheory and Modern Society, edited by T. Parsons. New York: Free Press.

Parsons, Talcott,Edward Shils, Kaspar D. Naegele, and Jesse R. Pitts, eds. 1961. Theories ofSociety. New York: Free Press

Polanyi, Karl. 1944.The Great Transformation: The Political and Economic Origins of our Times.Boston: Beacon Press.

Ringer, Fritz. 2004.Max Weber: An Intellectual Biography. Chicago: University of ChicagoPress.

Sallaz, Jeffrey J.2009. The Labor of Luck: Casino Capitalism in the United States and SouthAfrica. Berkeley: University of California Press.

Schluchter,Wolfgang. 1996. Paradoxes of Modernity: Culture and Conduct in the Theory ofMax Weber. Stanford, CA: Stanford University Press.

Sharone, Ofer. 2013.Flawed System/Flawed Self: Job Searching and Unemployment Experiences. Chicago:University of Chicago Press

Shils, Edward.1961a. ‘‘The Calling of Sociology.’’ Pp.1405–1448 in Theories of Society,edited by T. Parsons et al. New York: Free Press.

Shils, Edward.1961b. ‘‘Professor Mills on the Calling of Sociology.’’ World Politics13(4):600–21.

Shils, Edward, ed.1974. Max Weber on Universities: The Power of the State and the Dignity ofthe Academic Calling in Imperial Germany. Chicago: University of ChicagoPress.

Snyder, Benjamin.2016. The Disrupted Workplace: Time and the Moral Order of FlexibleCapitalism. New York: Oxford University Press.

Thompson, Edward.1963. The Making of the English Working Class. London: Victor Gollancz.

Turner, Stephen.2014. American Sociology: From Pre-Disciplinary to Post-Normal.London:Palgrave Macmillan.

Weber, Max. (1895)1994. (FA) ‘‘The Nation State and Economic Policy.’’ Pp. 1–28 in Weber:Political Writings, edited by Peter Lassman. New York: Cambridge UniversityPress.

Weber, Max. (1904)1949. (OSS) ‘‘‘Objectivity’ in Social Science and Social Policy.’’ Pp. 49–112 inThe Methodology of the Social Sciences, edited by E. Shils and H. Finch.New York: Free Press.

Weber, Max. (1917)1949. (MEN) ‘‘The Meaning of‘Ethical Neutrality’in Sociology and Economics.’’ Pp. 1–47 in The Methodology of the Social Sciences,edited by E. Shils and H. Finch. New York: Free Press.

Weber, Max. (1917)1994. (SV) ‘‘Science as a Vocation.’’ Pp. 129–156 in From Max Weber: Essaysin Sociology, edited by H. H. Gerth and C. W. Mills. New York: OxfordUniversity Press.

Weber, Max. (1919)1994. (PV) ‘‘Politics as a Vocation.’’ Pp. 77–128 in From Max Weber: Essaysin Sociology, edited by H. H. Gerth and C. W. Mills. New York: OxfordUniversity Press.

Weber, Marianne.(1926) 1988. (MW) Max Weber: A Biography. New Brunswick, NJ: TransactionPublishers.

Wright, Erik Olin.2010. Envisioning Real Utopias. London: Verso.

[1]本文经过了我的学位论文团队的磨砺:Herbert Docena, FIdanElcioglu, Zach Levenson, Josh Seim, 以及Ben Shestakovsky。感谢他们以及Dylan Riley, Peter Evans, Black Hawk Hancock, Catherine Bolzendahl和Erik Wright把我推向新的方向。

[2]关于这两次演说的日期及其传记和历史情境,参见Schluchter (1968:Chapter 1 and 2)。

[3]不过,我们应该注意,1909年韦伯提交了的一个提议建议把社会学研究分为三个领域:媒体,自愿的结社,以及技术和文化之间的关系,这表明,他的确对公共领域和公民社会感兴趣,即便他没有使用这些术语(MW: 420)。

[4]现在我们又关于何以不确定性——只要它既不太大、又不太小——能够通过组织给表面上无意义的工作以意义的社会游戏,而引出坚守或投入的更加普遍的文献了。例见Sallaz(2009), Sharone(2013)和Snyder(2016)。

[5]对我们的目的来说最适切的,是布尔迪厄关于科学场域(1975)、文学场域([1992]1996)和象征支配以及学术谬误([1997]2000)的论述。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…