《郊區佛陀》,會先被同化的是族群,還是自己的心態?

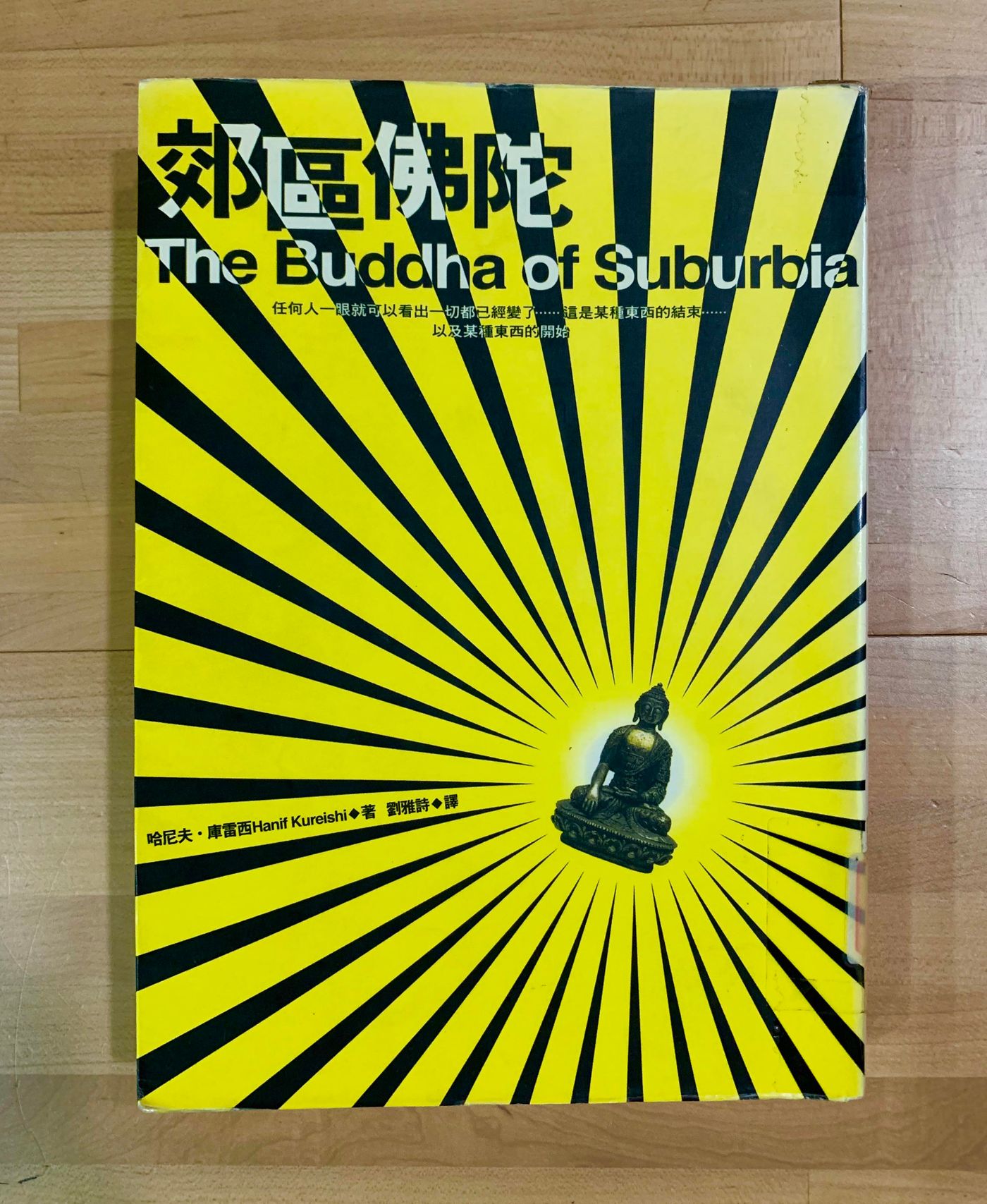

又完食一本想看已久的奇書 -《郊區佛陀》(The Buddha of Suburbia)。

從什麼時候開始知道這本書已不可考,倒是一直記得著 David Bowie 1993 年底出的唱片就是叫這名。不過由於他生涯作品落落長一大串,這張又不是很有名,所以我始終沒找來聽。後來就想乾脆等到哪天看完此書再來聽吧,而今天就是那天。

這本書是哈尼夫.庫雷西帶有濃厚自傳式色彩的小說,故事背景是七零年代中期至 1979 年柴契爾夫人贏得大選之前的英國倫敦南部,圍繞著主角克立姆少年十五二十時的成長歷程。由於作者庫雷西是巴斯坦裔的移民之子,稍微熟悉英國近代史人都知道,那年頭英國社會動蕩不安,對外來移民的歧視便是當時很嚴重的社會問題之一。電影《這就是英國》(This Is England) 中用寫實的暴力來描述右翼幫派「光頭黨」歧視巴基斯坦裔人,讓我看得兩眼發直,也初識這段歷史。

《郊區佛陀》則以文字赤裸地忠實呈現那些無所不在的文化差異所導致的族群對立事件與心態,這些對立還不僅限於英國白人和黑皮膚的外來移民之間,甚至也包含在漸漸融入英國社會的移民一二代乃至同代人之間。到底英國是不是母國?還是巴基斯坦或印度?抑或兩者都不是,飄洋過海遠離這些地方之後又當怎麼面對「根」的問題?一個個難解的問題,成長過程根本逃不開,更何況還有一拖拉庫自己桶出來的簍子…

主角既為青少年,庫雷西採用粗鄙語調的寫實手法來表現在在恰當不過。青少年成天腦袋就是夢想、成名、幹大事、性愛、嗑藥、搖滾樂,這些刺激玩意兒永不嫌多。這種以粗鄙文體寓個人理想和省思於其中的自由風格,我之前在《北回歸線》、《在路上》、《裸體午餐》、《猜火車》、《剛左搖滾》等書中都已領教過,看得我還挺樂的。其實上述之前兩本就有出現在本書中,可見風格之源流(似乎也是我的風格哩)。

這本書還有一個讓我如尋寶般不斷獲得小驚喜的地方,那便是書中無所不在的搖滾樂。從一開始主角愛聽六零年代遺留下來的嬉皮迷幻音樂開始,一路到了龐克興起推翻愛與和平,伴隨當時社會不滿現狀的氣氛,一舉革掉了嬉皮的命。但才沒幾年新浪潮音樂就讓龐克風潮徹底退燒,那種紙醉金迷的氛圍漸漸浮現,小說亦結束於此際。這些音樂歷史都是我耳熟能詳的,而我們也都知道接下來八零年代世界變成個什麼樣。

浪子最後選擇返鄉、回歸家庭,似乎也意味他將隨著柴契爾夫人的政府,變成一個成熟卻保守和世俗化的社會人。族群沒有被同化,倒是心態卻先坦了。這不也就是你我的人生嗎?

「我也是這樣過來的」,這種能映射自身經驗的腦內啡,正是成長小說(或電影)最迷人的元素。當然我不是 “Paki” (英國白人對巴基斯坦裔人的貶稱) 也不是英國佬,更沒有經歷過主角那些荒誕放蕩的體驗;只是屬於青少年的徬徨與不安,皆是人人走來的心底話。也許 David Bowie 當年讀完本書之後也是心上一片喟嘆,才答應幫 BBC 拍攝的本書改編同名影集寫主題曲吧。

Screaming along in South London

Vicious but ready to learn

Sometimes I fear that the whole world is queer

Sometimes but always in vain

Bowie 唱著,我回想著站在皮卡底里廣場的那一天。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!