「香港粵語片研究會」及「香港電影評論學會」成員。著有《誰是金庸小說武功第一人?》。

火的溫度無法永遠留住,但火的形象永遠不會磨滅——《浴火的少女畫像》(Portrait of a Lady on Fire)

《浴火的少女畫像》(Portrait of a Lady on Fire,dir: Céline Sciamma,2019)

《浴火》導演賽蓮茜雅瑪自言創作初衷,是拍攝一個建基於「平等」的愛情故事(a love story based on equality),是以盡力在劇本中泯除雙方的階級與權力差異,互相吸引者乃出自本性與自然,各人縱有隱衷,互相都是真誠的,兩主角、女伯爵與僕人,即使離群索居,各有慾望與掙扎,在這意義上也是一致的。

賽蓮茜雅瑪用心良苦,結果也是有目共睹。論者多讚賞其描寫女性心理與處境之突破,能夠展現女性複雜而流動的自我認知與欲求,既包括愛情,更延廣至藝術(如繪畫與音樂)、哲學(各人對奧菲斯神話的解讀)、性別(對自身的同性之愛並無任何退避疑惑)、婚姻(貴族的盲婚啞嫁與僕人的自由暗合)、社群(除了可見的眾女子的浴火夜遊,還包括各人如何在各自的社交群體中活出自我)等面向,即使處於十八世紀末這個觀眾較陌生的年代,男權的限制無處不在(在本片卻以「男性缺席」的方式,僅以各種有形無形的壓逼與定型,例如職業、婚姻、生育等等枷鎖強調),仍可感受到角色不受拘束,斬釘截鐵地(而非哭哭啼啼)面對必至的痛苦與犧牲,義無反顧地享受沐浴在開放的自我追求上,與藍天碧海的超高清畫面與油畫式佈光混為一體,極為精美而獨特。

當然,賽蓮茜雅瑪為了強調上述的意旨,抗拒激烈的戲劇衝突,刻意編寫你來我往的情話交流,而且影像、音樂、劇情推進都相當「節制」(例如除了三度直接在銀幕前歌唱、彈奏、聽樂外,影片的配樂運用相當低調,反而更著力突顯的是筆觸、踏步、海風等自然聲),未必人人能夠在其中有所感受,有些觀眾就認為影片感覺頗冷,「火」不起來。是的,敘事片雖然不一定要以激起觀眾的喜怒哀樂七情六欲為唯一的檢視標準(而本片並非意克制到抗拒情慾的破格地步),但無論意涵如何豐富、超越,無法令人感動,一切意涵終難以著根,只淪為紙上的討論。結果,有的觀眾認為本片沒說出甚麼新思想,遺憾的愛情並非新鮮故事,本片書寫女性的討論價值雖高,知性的衝擊或彌補不了不夠感性的缺憾。反過來欣賞影片含蓄之美者,也有批評序幕多餘,又或兩段超現實幻視破壞了其節制感云云。

問題是,為甚麼必須強調本片含蓄、節制?

在我看來,《浴火的少女畫像》雖然是個建基於「平等」的愛情故事,其實乃是近年描寫「戀之火」寫得最刻骨銘心,最深沉而激烈者。

賽蓮茜雅瑪曾表示本片創作上最困難者,在於既要呈現兩主角的愛火逐漸生發燒旺,同時也不忘表示這是不幸地已經終止的關係,希望觀眾受愛情之萌發與激情的欲火感動,同時反思愛情之本質與失去的淡哀。也就是說,導演希望觀眾一起去愛,同時時刻思索如何去愛、怎樣被愛。愛情到底是怎樣發生的?關係斷絕了、愛意隔離了,思念在心中如何長存?

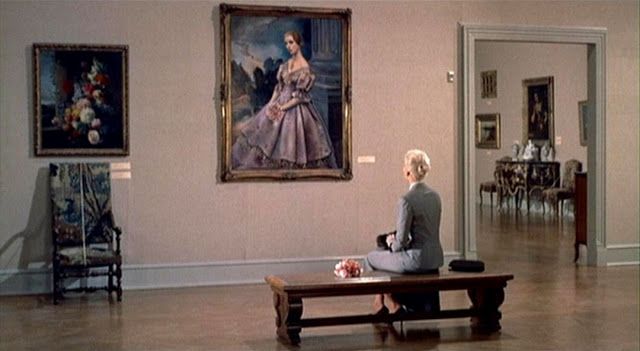

左︰《浴火的少女畫像》;右︰《迷魂記》

我無法不想到影史上最偉大的「愛情」故事——希治閣(Alfred Hitchcock)的《迷魂記》(Vertigo,1958)。在希翁的電影中,愛情與死亡其實是同一回事,執迷的狂戀容易消逝,卻同時也有致命的吸引力。《浴火的少女畫像》與《迷魂記》可供對讀的劇情實在不少︰

主角同樣因為收到掌權者委託,接受秘密任務,隱藏身份接近目標對象,目標對象起初同樣地隱藏了自身(《迷》是隱瞞了身份、《浴》是遮蔽著面貌),但一旦認識接觸,立時燃起愛火,愛得海枯石爛(兩片同樣都有在岸邊海潮底相擁熱吻的場面),然而大家都面對無情的壓逼(《迷》是血案殺局,《浴》是政治婚姻),深知這段戀愛有其限期(而且都短得只有數天),彼此既可惜相逢恨晚,甚至同歷死亡界線(《迷》有金露華跳海,《浴》也有疑心投海自盡的情節),結果愛得更加癡纏,一同走向神秘(《迷》有迷霧森林、樹輪神話,《浴》則是奧菲斯神話的討論,還有營火月夜的詭秘),乃至於情境互易而不悔(《迷》前後兩段男女主角的你追我尋,《浴》的女畫家曾穿上對象的衣裝,也有心焦尋覓的段落),可惜情海易翻,鵲橋離散,因為不同的原因,有情人永遠相隔,只留餘恨。

《浴火》的愛情本質當然不同於《迷魂記》,但其表現方式、激烈程度,其實頗有相通——愛情,不論平等不平等,自有不理性的戀物狂執處。《迷》念念不忘的是金露華(Kim Novak)的側臉、螺旋髮髻、灰色套裝;《浴》同樣發狂似的注視著艾狄夏妮(Adèle Haenel)的側臉、金色髮髻、碧綠晚裝(金露華在《迷》初出場的晚裝也有綠色大披肩)。在《迷》中,男主角愛的是畫中的金露華(想像的、虛構的)還是真實在眼前的人,已癡迷地難分清;在《浴》片,女畫家更只能透過自己創作的畫像懷念舊情(卻要在他人的畫作中找到「現在」的她)。藝術,在這兩部影片中既是昇華的、激越的,也是沉溺的、及物的(儘管程度不同本質略異)。

因此,兩部影片的愛火,一點都不「含蓄」,但都必須在大量的畫面細節中感受,越是對影像著迷的觀眾,越是沉浸其中難以自拔。《迷》的狂戀可令人墮入超現實的惡夢,《浴》兩度出現靈視般的鬼魅預見,也就不感奇怪了。

當然,《浴火》終究與《迷魂記》有別,就在於前者兩人真的有過互相了解互相坦誠的戀愛,不同於後者落入了 male gaze 的迷宮。在《迷》中,兩人幾乎從沒有「平等」的注視時刻;在《浴》中,兩人打破隔閡互知底蘊後,終於能在互相的注視中找到自己、找到對方——賽蓮茜雅瑪很形象化地用繪肖像畫的過程展現這一點,並且主動地主客互易(畫與被畫者同看),以站位、鏡位的真實移動,向觀眾訴說原來必須要走進對方的角度觀想,才能明白雙方的想法和感受,「愛」方能成立。在奇斯洛夫斯基(Krzysztof Kieslowski)《情誡》(A Short Film About Love,1988)的結局,一直迷於段段情慾關係的女主角走到一直窺視自己的小男孩的位置,才明白到對方的想法,預視了「愛」的「可能」;《浴》在中段已為兩人找到互視的出路(同樣地,《迷》到中段發生峰迴路轉的變向)。倘若說這種互視、平等的愛仍屬老生常談,導演聰明之處,乃在於她在關鍵時刻,才用倒敘告訴觀眾,原來在很早之時,兩人在白天已於灘邊拖手、在巖間激吻——是的,明眼人都看見她們很早已對對方有意,甚至早有行動,然而到了真正互視,才由「慾」升華至「愛」,這就不簡單了。因此,《浴》省略的床戲,並不為所謂克制,而是本就熾熱太過(相比《迷》中永遠不能開展遑論完成的性愛——但希翁提醒過,衣服一件件穿上,有時就等於一件件脫光,更加令人想入非非),毛髮胴體既不憂展現(女畫家開場就全裸乾衣了),私處放鏡就是意涵別賦了。是的,本片的倒敘性質(包括有人批評的序幕)一直提醒我們時刻檢視過往,包括觀眾自己的過往,與及銀幕上過去了的畫面和劇情,那麼奧菲斯地獄回頭的意義,在三位主角的想法以外,在此也可增添解讀。不回頭,誰來倒敘?

不要一味只說《浴火的少女畫像》含蓄節制了,根本處處都是情慾與珍愛,令人發燒。即使以最低層次的角度看,艾狄夏妮與梅蘭特(Noémie Merlant)的兩張臉,不論是同性戀異性戀,同樣難以抗拒吧?高達(Jean-Luc Godard)最近甚至說艾狄夏妮的獨特氣質有點像默片女星露絲荷拔(Rose Hobart),呵呵呵﹗《浴火的少女畫像》是將愛到死去活來的感情收攝到一頁書影,一首音樂的記念與牽掛去的刻骨銘心,感動與否就只隔薄薄的一線,可以很主觀,但正如神話中的奧菲斯為何要回頭,又豈能只以理性討論?火的溫度無法永遠留住,但火的形象永遠不會磨滅;《迷魂記》永遠難忘的愛是冷的、是痛的,《浴火的少女畫像》永遠難忘的愛是痛的,但也是暖的。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…