对49年以后中国历史感兴趣,鉴于中文互联网有关的记忆和记载正在被大规模地有计划地移除,本博主要用作收集网络“垃圾”,“拯救”网络记忆和记载,可能偶尔会有点原创,稍微会转一点资料性强创见多的不被主流刊载的学术性文章。另外,凡华夏文摘刊登过的文章一般不cross post,当然也会有例外,视情况而定。

杨玉新 我与俄语的一段“情缘”

上世纪六十年代,我在武威一中上学,我们学的外语是俄语。说起俄语,我的心里总会涌现出一种非常美好温馨的情感,好像旧时的恋人。不知为什么,在各门功课中,我特别喜爱俄语,对俄语“情有独钟”。

那时,俄语是一门主课,每星期六节课,从初一到高三,俄语陪伴了我六年时间。为了获取俄语的“芳心”,我下过许多功夫,想过很多方法,动过不少心思,找过无数窍门。为了熟记俄语单词,我不仅将单词写成小纸条经常装在衣服兜里,而且将单词写在胳膊、手臂上,走路背,吃饭背,睡前背,甚至连上厕所也背。为了提高俄语听力,我从表哥处借了一台电唱机,找了一些朗读俄语文章的黑胶唱片,放学回家后,一遍一遍地反复听、反复记。为了掌握俄语语法,我试着用俄语写日记,试着用俄语写一些小文章,阅读一些俄语报纸,学唱一些俄语歌曲。功夫不负有心人,俄语对我也非常“眷顾”,每次考试,成绩都在95分以上。

上初中时,我们的俄语老师叫黄一兴,黄老师二十多岁,是地道的上海人,高大的个子,戴一副墨色宽边眼镜,文质彬彬,一副学者的风度。他的性格是个“娃娃脾气”,经常和我们闹着玩,但教学却非常严谨,一丝不苟。因为俄语中“老师”的语音是“乌齐节里”,我们见到黄老师就叫他“黄乌七节里”,每当他听到这种叫法,总是严肃又认真地给我们做纠正,他说:按照俄语的语法,应该把“黄”放在“老师”的后面,正确的叫法应该是“乌齐节里黄!”

上高中时,我们的俄语老师是张德炳和宁荫苍,两位老师学识相当渊博,教学特别认真,俄语发音非常准确。那时,我们的俄语已经学得相当好了,俄语水平也达到了较高的程度,不仅能掌握一般的俄语对话,还能阅读一些俄文的原著。俄罗斯伟大的民族诗人、俄罗斯文学语言的创造者普希金的叙事诗《渔夫和金鱼的故事》原文,前苏联文学的创始人之一、著名作家高尔基的《海燕》原文,都在我们的俄语课本中。至今,我依然记得高尔基《海燕》中那激动人心的呼叫声:“暴风雨!暴风雨就要来啦!让暴风雨来得更猛烈些吧!”

由于我十分钟爱俄语,我的梦想就是高中毕业后,考一所名牌外国语大学,攻读俄语专业,与俄语相伴一生。临近高考时,我雄心勃勃,已经做好了充分的思想准备,第一志愿就打算填报北京外国语学院。

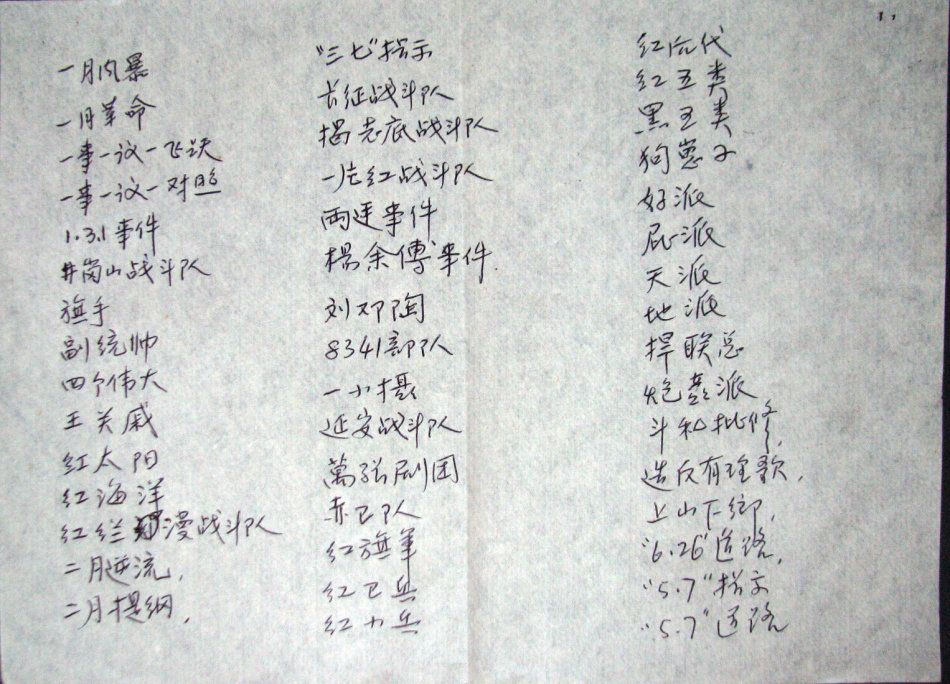

世事无常,人生无奈。1966年高中毕业时,一场始料不及的“whdgm”突然爆发,一切都乱套了,大学停考了,高等学校的招生制度也废除了。“whdgm”打碎了我的大学梦,大学与我“道斯维达尼雅”(俄语“再见”)了,俄语也与我“情断义绝”了!

2017年12月13日

http://blog.sina.com.cn/s/blog_d12b78670102y34a.html

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…