[走過2019] 自由的講和自由的想

#走過2019

敲打了好幾篇標上這個Tag的文章想著要對「大家」長篇大論些什麼,但終究沒寫完。想了想,要紀錄這一年,在成為各種「我們」之前,我必須先是我自己,那不如就拼貼一套年度的所思所想吧。

1 格言

前大法官許玉秀說: 如果不能自由的講,那就不能自由的想。

你我應該自由的講:不迴避、不遺漏、不嫌麻煩的講,然後才能找出講不通的事;

自由的講,除了講是非還要講出創傷、爭議和矛盾。

因為,那些避而不談隱而不宣的,正是我們害怕但卻終究必須去想的事。

2 音樂

算了算Jake Bugg這個讓我驚艷的「新人」已經出到超過5年了; 週刊少年ジャンプ是歌單裡最新近的歌。李志是我今年才注意到的歌手,他的低吟和嘶吼的力道都稱得上青春應有的氣力放盡。反過來看,承載我憤怒青春的濁水溪公社早已柔軟沈穩,他們宣布2020解散。

或許到了特定年紀就會被所有的「流行」排除在外,然後過幾年後,所有「懷舊」則彷彿全鎖定你的青春。

我這麼想著,然後搜尋Oasis和Radiohead,繼續陪我在跑步機上消耗代謝不掉的世俗糖脂。

3 電影

我太關心電影所以最好只講3點。

一是奉俊昊的《寄生上流》拿下坎城的金棕櫚獎,這大概是對一個創作者的才氣最公認的肯定,可偏偏學拍電影的時候,我看得懂金基德、近乎崇拜朴贊郁,但奉俊昊才是期許自己應該成為的那種創作者:稱不上才氣縱橫但有必要的討喜媚俗。

第二,漫威電影除了作為商業巨獸仍大行其道,還衍生出了《小丑》這樣無法嗤之以鼻的佳作。迪士尼挖掘IP價值的毒素持續散播,除了蓋瑞奇拍出還不錯的《阿拉丁》外各種經典的續集和重製都帶來災情不一的傷害。

最後,華語片在金馬與金雞間站隊的局勢我寫過就不再多提,比較遺憾的是,張藝謀在拍某些題材時總能好得那麼信手拈來,但不論金馬金雞或是台灣的電影院裡,我還看不到《一秒鐘》。不過台灣的電影院裡我看了《我們的青春,在台灣》、《黑熊來了》、《嘉年華》和《陽光普照》,在台灣電影院的螢幕上呈現的影片,應該都還符合馬丁史科西斯的”le cinema”。

4 紀念日

101年前德國在戰敗的創傷下成立了威瑪共和,這個政體動盪不安且僅僅持續十幾年,其人文精神底蘊成就了影響深遠的威瑪文化。

對學習人文領域的人威瑪文化中有一整串擲地有聲的名字:班雅明、韋伯、阿多諾、里爾克和湯瑪斯曼; 有一系列成就非凡的標籤:無調性音樂、包浩斯風格、史詩劇場和表現主義電影; 還有爭議多時的海德格以及他的《存有與時間》。

5 關鍵詞

媒介的變革持續發明著我們取用空間和時間的經驗。

對我來說,如何參與香港掀起的一連串抗亂就演示了一種更當代的關於在場( pre -sence )的經驗:它不僅是即時的和真實的,它還能夠隨身攜帶,甚至,它允許即時參與。

由於稍黯粵語,這場動亂在我的生活中佔去相當大的比例,但我能發表的看法站在回顧的視角就可發現尚不充足,而關於媒介的經驗,我在想:比起哪些層面發生了變化,細心找尋哪些層面其實沒有改變是否更加重要?

6 高峰經驗

我看了「那個」阿里山的日出。

Oscar Wilder曾說:如今夕陽的美麗早就跟不上流行。那麼,日出大概是比夕陽更陳腔濫調的美感,更別提它作為一種台灣景觀的標籤了。

今年是我第一次上阿里山,過程很像一則平庸的旅遊趣談:天氣毫無意外的糟糕透頂,次日凌晨還是撐著傘搭小火車到日出的觀景台,果然,這裡竟雲開霧散,日出太美了。但沒錯,這的確美的陳腔濫調,那種感受是帶有崇高的震懾以及各種無以名狀的心靈狀態— 很長一段時間人類都以「神聖」形容這類感受—。

人生中的高峰經驗為數不多,其中常是美感經驗:人純然的體驗物我交融的昇華和誠摯的畏懼與包容共生,我看到日出時正是這樣的感受。

7 拍電影

當年一起拍電影的朋友紛紛躍上入圍名單甚至上台領獎,讓我慚愧自己毫無長進,這讓我體會到歲月本來就是不斷體驗屈辱的過程。

誠實的說,我也翻出同一世代參與創作的名單,然後暗自點算原來還有那麼一些人都處於困境和失敗之中,並帶來寬慰。有時,對他人的不幸感到竊喜是必要的。

8 Streaming

(Streaming該翻作「追劇」嗎?)

多年前就有「劇集超越電影」這個信念,HBO和Netflix分別是兩大實踐者,而這個信念也早已實現了。

HBO的《副人之仁》和《矽谷群瞎傳》兩個喜劇都在今年結束,特此一提; Netflix推出了《AV帝王》《李屍朝鮮》和《性愛自修室》,當然,《婚姻故事》也得算在追劇裡; 其他還有《倫敦生活》、《俗女養成記》兩部女性創作者有趣又動人的呈現。

劇集的佳作少不了《核爆家園》和《我們與惡的距離》,只是,這兩部就不僅僅是Streaming而已。

9 香港

關於香港有太多看法在這個當下都還不到值得紀錄下來的程度。

在《願榮光歸香港》揮灑的慷慨激昂是必須註記的一筆,就像U21拿下冠軍、世界棒球12強台灣擊敗了南韓,都是合宜又適切的熱血沸騰和熱淚盈框。

10 閱讀

《伊斯蘭新史》是本介紹此一宗教與文化信實而公允的作品,是堂人人必修的通識課;奠基在《快思慢想》之上:《好人總是自以為是》和《冷思考》對政治爭論的見解值得一看,另外,《影響力》作者的新作《鋪梗力》則是本敘述流暢但證據紮實的行為科學科普好書。

我發現,童偉格的《王考》今年才在大陸出版,這絕對是本傑出的小說集。

11 困難的問題

很榮幸我有許多朋友都參與了《我們與惡的距離》,它真好。

但與其討論《與惡》帶來的影視復興意義不如面對作品對社會的疑慮,說白一點是:《與惡》不會有續集也很難以同樣的模式帶來成功的作品,與其討論那些,不如花點心思吵一吵:「我們為何還持續執行死刑?」。同樣的態度也可以看待《核爆家園》:「比起蘇聯,我們所處的政治制度和職場環境究竟好上多少?」

12 紀念日(註解)

我主觀的認為中文語境中對威瑪時代似乎對文化成就著墨甚多,我猜測其敘事為:一群菁英將文化的精華帶離故土又因流亡而綻放... 這隱隱呼應著國共內戰後,把中華民國定位為「文化的中國」這種敘事。

但事實是,威瑪時代除了傲人的人文藝術成就也是孕育希特勒、納粹和史上死傷最嚴重的二戰的時代。現實固然不會按歷史的劇本上演,但總不脫改編的範圍,一個國家(和時代)如何變成災難還是值得探究,《威瑪文化》應該是很值得細讀的選擇,我今年又讀了一次,但欠缺仔細消化所有問題的耐性。

13 「新」

有什麼是絕對「前進一步」的嗎?科幻作品《銀翼殺手》和《阿基拉》都設定在2019年,這兩個虛構的未來已經來了。兩個作品其實都試著回答:「人將會變成什麼模樣?」我們的確如大友克洋預想的那樣讓肉身越來越強健,而攻擊肉身的能力也越來越殘暴; 人類也的確創造了「某種形式的靈魂」,即使我們自己都搞不清靈魂是什麼?電影《銀翼殺手2049》仁慈的把這份焦慮延展了30年,不過,我們從未停止前面的兩種焦慮不是嗎?

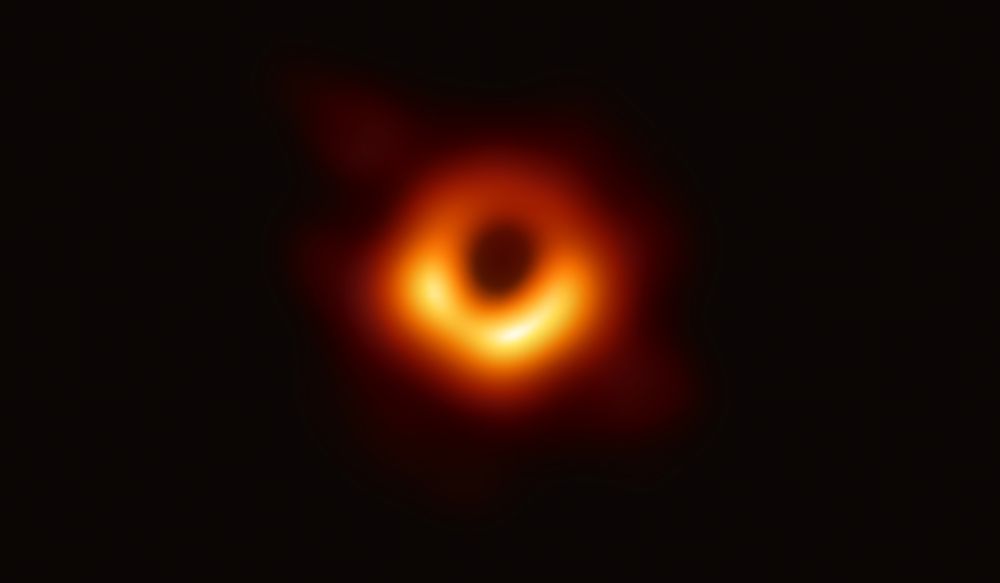

還好,有一張照片是今年絕對值得一提的「新」:

黑洞,在目前我們已經理解宇宙大部分的規則的情況下,其中一條就是:黑洞裡幾乎違反所有的規則。今年我們拍到了它的樣子,照片也提醒我們「未知」還是有迷人的那一面。

14 Being Alive

音樂劇Cats被慘不忍睹的影像化,但也提醒我們原來Broadway的賣座曾經也能能那麼「高級」。而談到真正高級的就不得不提 Stephen Sondheim,他的Musical Company裡,主角Robert在35歲生日唱了首歌叫做Being Alive,在《婚姻故事》裡,Adam Driver也唱了一次,實在好聽極了,就用這首歌當作回顧2019的句號吧。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!