書評•評書|我討厭將奧威爾僅與政治綑綁

👉喬治·奧威爾是一位被政治耽誤的園丁。👈

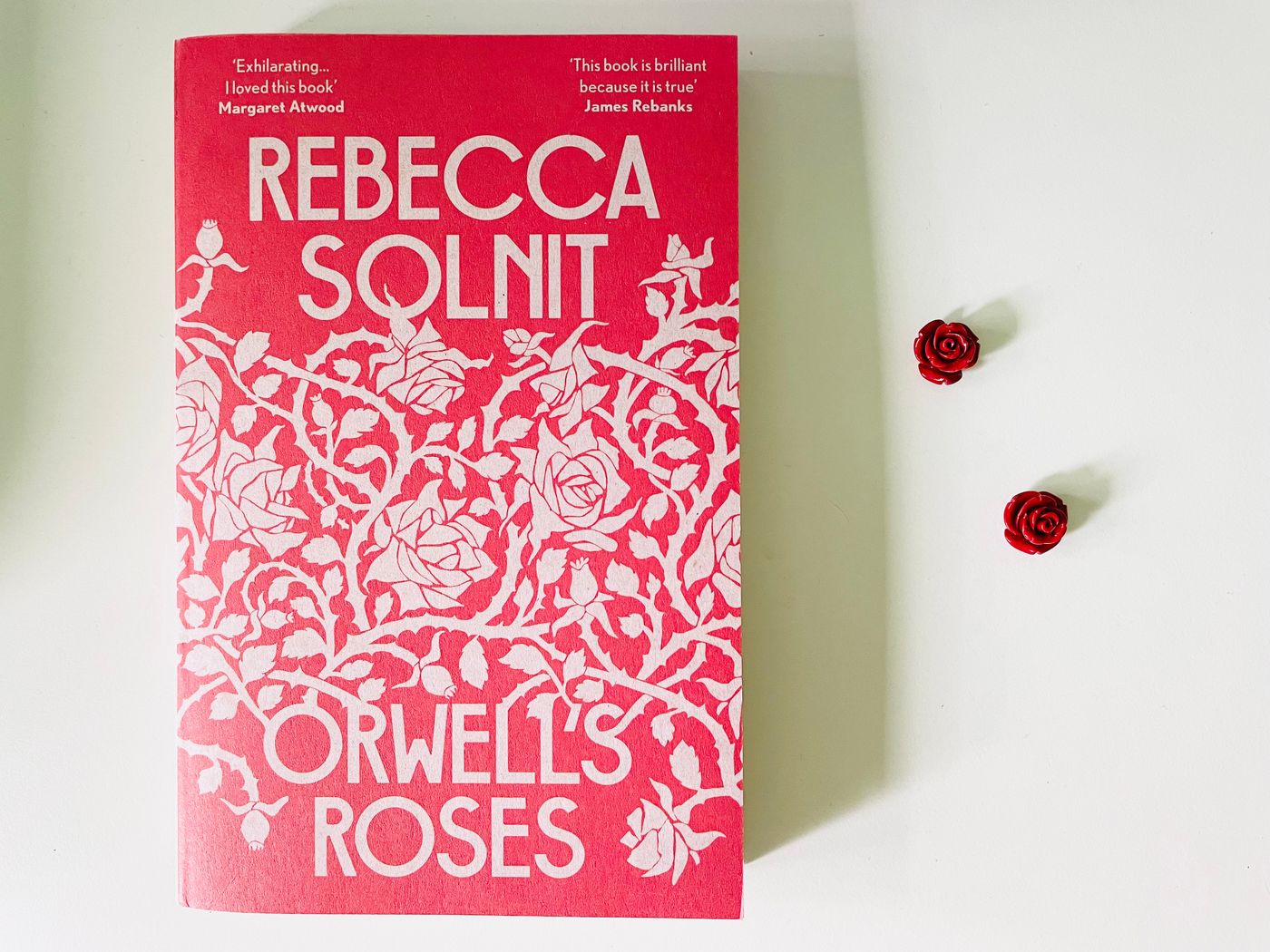

有多少讀者不是透過政治知道喬治·奧威爾的?他的《1984》、《動物農莊》和政治立場似乎總是我們談到喬治·奧威爾時的話題,然而,之前書評中有寫過《男言之癮》一書的女性作家Rebecca Solnit在書中描繪了一個跟我們印象中全然不同的喬治·奧威爾,這本書叫《奧威爾的玫瑰》🌹

《奧威爾的玫瑰》是一本比較Mix的文集,我挺喜歡這樣的方式。作者Rebecca Solnit透過自己去實地尋訪喬治·奧威爾和妻子住過的故居花園(現在還有人在舊居住著😂)及大量奧威爾的Gardening日記內容揉合分析,給我們描繪出了一個(並不完全)跳脫在「政治」標籤下的、可愛的喬治·奧威爾☺️;恰到好處的是,這個「園丁」奧威爾並沒有完全變身農民👩🌾彷彿世外桃源與政治無干,倒是通過他對園藝、務農的喜愛向讀者展現了完整的喬治·奧威爾,他之所以有他的政治觀點和立場是源於他「園丁」的生活方式,這種生活方式才是他深深信服的。

沒錯,我從來不認為我們應該跳脫政治談論任何一個文學作品,哪怕是《蘿莉塔》也有當時的政治、社會背景等等,但一部作品或者一位作者絕對不是完全的政治化身,就好像這麼多年很多人對於喬治·奧威爾的「誤讀」一樣。當然,與其說「誤讀」,不如說是一種被動的「視而不見」吧,而Solnit的《奧威爾的玫瑰》彌補了這種不足。

喬治·奧威爾這樣描述那些成天面朝黃土的農民:「他們幾乎在每一個形容詞前都要加一個『fucking』的人,可是,我卻沒有見過有誰比他們更和善!」😂簡單的一句話一下子讓英國鄉野間的「大老粗」躍然紙上。喬治·奧威爾對於語言的敏感和深刻的理解讓他寫道:「“Political language . . . is designed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance of solidity to pure wind.”(政治語言的設計就是要讓謊言聽起來像真的一樣,讓屠殺可以令人肅然起敬,並將完整的人性隨風而逝)」。這是多麼準確的領悟啊!雖然奧威爾的《1984》等作品、文集讓我們能夠從語言、小說情節等方面瞭解或者「重溫」極權主義社會,但他的文筆並不是純粹的政治語言。Solnit告訴我們,如果埋頭閱讀喬治·奧威爾的文集,會發現很多關於自然、園藝和花朵🌺的描述,將一個五彩繽紛的自然世界帶到我們眼前;在他生命最後的時刻,他不但寫作《1984》,同時也還繼續保持著進行園藝、飼養他的動物們等等他鍾愛的生活方式。

甚至,Solnit說喬治·奧威爾不是一位園丁,而是一位自然學家,因為他從童年時期就對大自然有著深厚的興趣。朋友說如果與奧威爾走在鄉間,他會突然說:「聽!你知道是什麼鳥在叫嗎?」然後他會準確說出這種鳥的名字。

Solnit指出,喬治·奧威爾從來不相信什麼永恆的快樂,也從未相信過各種政治、意識形態給人們畫餅出來的烏托邦或者未來世界,他相信的是沈入當下的每一個快樂的moments。講到這裡,我已覺得喬治·奧威爾非常之吸引人。所以難怪,在奧威爾追O’Shaughnessy小姐之後,O’Shaughnessy就跟奧威爾結婚了,並且為了奧威爾放棄了在倫敦的城市生活,跟他到鄉野間生活去了🌹。但這樣「避世而居」的生活並沒有讓奧威爾遠離政治,他在1936年底去了西班牙,那時的西班牙正在內戰。

詩人Stephen Spender對於奧威爾的評價是這樣的,「他對於小社區間的鄰里互助深信不疑,近鄰之間互相知根知底,也因此,他對於無政府主義者們有著很大的同情心。」我覺得最精準的描述不外乎Spender的這句「Therefore you might say that the basic reason why he wasn’t a Communist was because the Communists weren’t Communists and George Orwell was one.」奧威爾的政治信仰是跟他的生活方式和對自然的熱愛深深地相關聯的,而他之所以不是一個共產主義者就是因為他看到了打著「共產主義」旗號的人所意在追求的社會是怎樣的等級森嚴、階層分化和偽善。

對於一個社會如何構建的設想不是假大空的口號,但卻可以是出自接地氣的這樣的日記條目——

We have now 26 hens, the youngest about 11 months. Yesterday 7 eggs (the hens have only recently started laying again. (我們現在有26隻母雞,最小的母雞才11個月大。昨天下了7個雞蛋,母雞是最近才開始下蛋的。) 1939年5月25日,奧威爾的母雞們已經在兩週內一共下了200多個雞蛋了。 1940年,奧威爾作為作者給出一個問卷的答案中寫道:「除去工作之外,我最在乎的就是gardening,這其中最重要的就是蔬菜的種植。」

奧威爾在他的舊居曾自己親手種下玫瑰🌹,至今依舊留在那裡。無論一個人有怎樣的理論,他親手種植的植物或者花草留到後世似乎總是能給予一種不同的感覺。寫作也好、理論也罷,都是完全存在於人的腦海中的抽象的東西,但是能夠以具體的、跟大自然相融的狀態存在的也就是這些生於土壤、歸於土壤的花草樹木了。

毫不諱言,我是通過政治才認識喬治·奧威爾的,因為他的《1984》曾讓我下定決心要研究他,看了他所有的譯文作品卻寫得一篇狗屁不通的essay😂在開始讀《奧威爾的玫瑰🌹》後才覺得自己更喜歡種玫瑰、養雞的奧威爾。或許是年齡的增長吧,曾經的我是不討厭政治的,也可能打心眼兒裡討厭,不過不能夠表達出來。在我的成長中,身邊有很多「搞政治」的成年人,卻也有很多搞機械、動手做事情的叔叔阿姨,我更愛聽後者們跟我說話、聊天,可能他們的言語並不那麼精緻,卻能跟感受結合,相反,投身政治或者覺得自己稍微有點政治地位的人,哪怕是科長、處長或者一個副處,你跟他的對話都是不平等的,也總是充滿了各式各樣的操弄、話術,沒有絲毫的真誠可言。

在成長中,我見證到的政治與生活中「真我」的割裂是令人心碎的,卻也是牢不可破的。我一直知道,「政治」有著不可估量的力量,它能夠將父女母子割裂,同在一個屋簷下卻如相隔萬水千山。「政治」是與感受、感觸正相反的概念,是完全「活」在頭腦中的想法,很多人當真,以為是畢生的追求,可也許到頭來竹籃打水一場空,因為與人、與心的感應、接觸的機會早已盡失。

不過話又說回來,任何人的一生都難以遠離政治,最多最多,是能夠選擇去到一個擁有比較有制衡的政治體系中去,通過人與人的合作、制約、理解、包容來在社會中更好地體會人生的豐富。是為民主吧。我有幸能夠在青年時期就離開食人靈魂而不吐骨頭的政治環境,尋找自由和自己,是幸運,也少不了「討厭政治」這四個字的驅使。喬治·奧威爾就在此期間一直被貼著「政治」的標籤陪伴著我,至此,我才覺得自己從未真正讀懂過喬治·奧威爾,從來沒有。Solnit的這本書帶來了這個機會。

從前,玫瑰🌹是我最討厭的花,它其實就歪歪扭扭地種植在我家樓下那塊小地裡,我從未正眼看過。我討厭它的刺,也不知道是父親還是母親種下的,怎麼開出來的花就已經如凋零🥀一般,我討厭玫瑰🌹的味道,我討厭玫瑰的無處不在。但現在,我卻用自己做的手鍊將玫瑰環繞在身邊,也逐漸開始喜歡玫瑰🌹,喜歡之前我所討厭的關於玫瑰🌹一切;因為我知道,我討厭的可能是自己童年中與自然被迫隔開的傷。

現在,我也想去朝聖一下,去看看奧威爾的玫瑰🌹。記得在海法摸摸愛因斯坦親手種下的兩棵樹,百感交集,因為小時候真的覺得愛因斯坦不是真人,而是虛構出來的robot😂😂,真能跟他手植的樹木合影,那時候覺得to hell with all the politics,科學與自然才是真諦,才是這個宇宙的循環往生☺️

文學界不乏(被認為是)的左派,或者說親共產主義的一派,法國的薩特、紀德,紀德還來來回回寫那個蘇聯的日記,記錄那個聲稱消滅了階級的共產主義蘇聯,他們有的發現了蘇聯的偽善,有的沒有。但是,在我看來,沒有人看得一如喬治·奧威爾通透和明白,或許就是因為上述原因?他的與自然的連結、小社區鄰里間的互助及信任?

我討厭政治讓頭腦虛懸,親密關係疏遠;尤其在這本書後覺得完全將奧威爾跟「政治」這一標籤綑綁是極度片面的;你們覺得呢👇

最後寫完,給指甲塗了一個顏色叫「The Final Rose」💅🌹☺️

桃花潭水深千尺,不及讀者送我情❤️❤️❤️