優しい人

亟待拯救的互联网 - The Web We Have to Save(译文)

“那个我所热爱的内容丰富、多元化、自由的互联网,并为之入狱多年的互联网,正在死去。”

“为什么没有任何人来拯救它?”

作者:Hossein Derakhshan,2015年7月15日

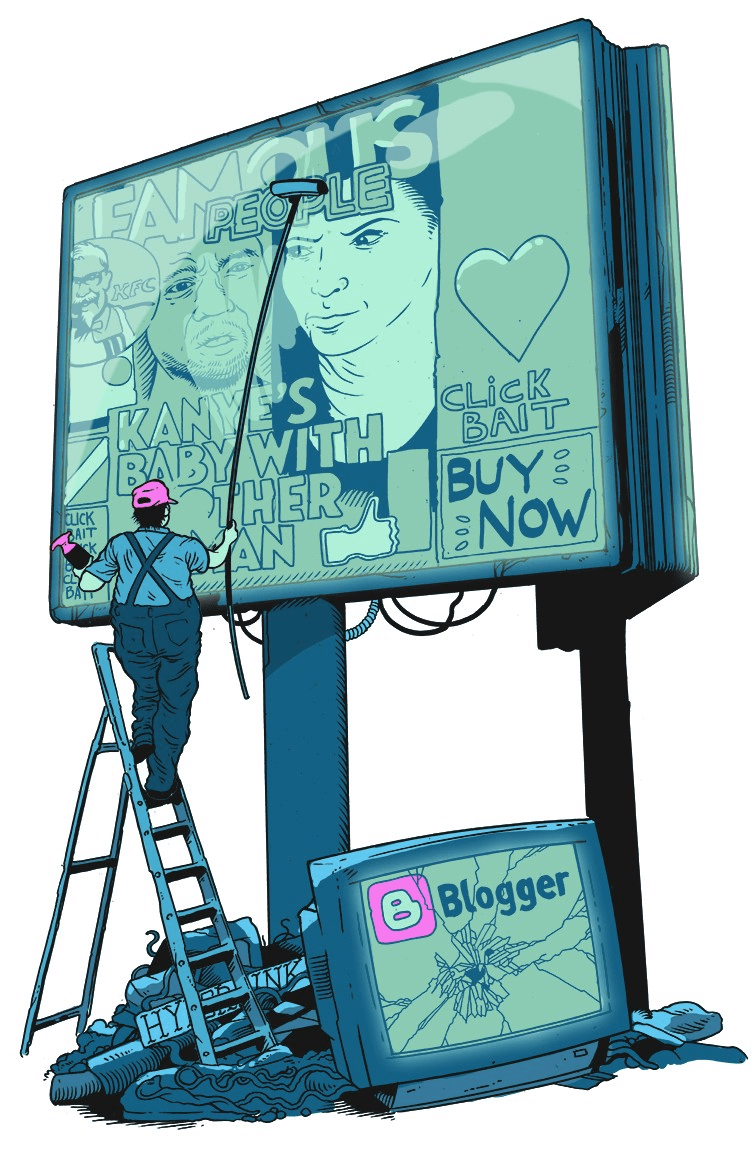

画师:Tim McDonagh

译者:Tmono

原文链接:https://medium.com/matter/the-web-we-have-to-save-2eb1fe15a426

译文原发布地址:https://www.matataki.io/p/812

七个月前,我坐在我60年代公寓厨房的小桌子旁,公寓坐落在临近德黑兰充满活力的市中心的一栋建筑的顶层,然后我做了一件我曾经做过无数次的事情。我打开了我的笔记本电脑,发表了我的新博客。然而这是六年来的第一次。我的心都快碎了。

在更早的几周前,我突然得到了大赦,从德黑兰北部的Evin监狱获得了自由。我本来会在这些小格子里度过大部分人生——2008年11月,我因为博客里写的东西被判了接近20年监禁。

获释的那一刻,到来得十分地突然。我和一位狱中友人在厨房里抽着烟,然后回到了和其他十几个人共用的牢房里。楼层广播员的声音响起的时候,我们正在分享着同一杯茶,广播员是另一位囚犯,声音充满了所有的房间和楼道。他的声音平白单调,他用波斯语宣布:“亲爱的狱友们,幸运的小鸟再一次落在了一位狱友的肩膀上。Hossein Derakhshan先生,从这一刻起,你自由了。”

那一夜是我第一次,以一个自由人的身份踏出那些房门。所有的一切都是新的:寒冷的秋天微风、旁边桥上嘈杂的交通、空气中的味道、我所居住过大半生的城市的颜色。

我注意到,环绕着我的,是一个与我习惯中非常不一样的德黑兰。如同潮涌的新事物,熟悉且迷人的小房子被无比豪华的公寓楼所取代;新的马路、新的高速公路、成群横冲直撞的SUV;巨大的广告牌刊登着瑞士手表和韩国平板电视。女人们穿戴着各种颜色的围巾和披风,男人们染着胡子和头发,上百家可爱的咖啡厅里放着时髦的西方音乐和有着时髦的女员工。这种改变让人起鸡皮疙瘩,是一种直到正常生活被剥夺了才能切实感受到的改变。

两周后,我重新开始了写作。一些朋友撺掇我开一个博客,作为他们艺术杂志的一部分。我把它称为Ketabkhan——波斯语中“读书人”的含义。

待在监狱里的六年,很长,在线上这是一整个时代。在网上写作本身没有变化,但是阅读,或者让东西被阅读,已经发生了翻天覆地的变化。我被告知我不在的时候社交网络变成了什么样,然后我意识到了一点:如果我想要吸引人们来看我的文章,我现在必须使用社交媒体。

于是我试着在Facebook上发布了一个我的故事的链接。结果发现Facebook根本不在乎,它最后就像一个无聊的分类广告,没有描述,没有图片,什么都没有。它获得了三个“赞”。三个!就没有然后了。

那一刻,我清楚地认识到,都变了。我没有任何装备在这片新草坪上玩耍——我曾经所有的投入和努力都烧掉了。我极度震惊和失落。

回到2008年,我被捕的那一年,博客就是金子,博主就是摇滚明星。在那时,尽管国家从伊朗内部屏蔽了我的博客,我每天还是有20000左右的读者。我超链接的每个人都会获得迅速且大量的流量跳转——我可以让任何人成名或尴尬,只要我想。

人们过去仔细地阅读我发布的文章,然后留下大量中肯的评论,甚至很多强烈不赞同我的人们仍然会过来阅读。其他博客会链接到我的博客来探讨我的说过的话。我感觉自己像个王。

iPhone 那时候已经一岁多了,但是智能手机仍然多数用于打电话、发短信、收发邮件和上网冲浪。手机里没有真正的app,完全不是今天我们熟知的样子,没有Instagram,没有SnapChat,没有Viber, 没有WhatsApp.

与之相对的,有web1.0,网上有很多很多的博客——是寻找另类的思想、新闻、分析的最好的地方。他们就是我的生命。

一切都是由911开始的。我当时在多伦多,我的父亲则刚从德黑兰过来看一看。当第二架飞机撞上世界贸易中心的时候,我们正在吃早餐。我很迷惑,在博客间寻找着解释和深入的分析。我读了一些博客之后,我想到:“就是它了!我应该带个头,然后鼓励所有的伊朗人也开博客。” 就这样,我用Windows上的NotePad开始了实验。很快我不再在Hoder.com上写了,而是用Blogger提供的发布平台,在Google把它买下来之前。

然后,到了2001年11月5日,我发表了怎样开一个博客的“手把手教程”。这燃起了之后被称为“博客革命”的星星之火:很快,成百上千的伊朗人使得伊朗的博客数量达到了世界前五,我很自豪自己在这场空前绝后的写作的民主化进程中起到了作用。

那些日子,我习惯地维护着一个所有波斯语博客的列表,一段时间后,我变成了每个伊朗新博主都第一个想联系的人,以便让自己出现在列表上。这也是为什么我才二十几岁,就被称作“博客之父”——这昵称很傻,但至少它暗示了我有多重视这件事情。

每个清晨,我在多伦多市中心的小公寓里打开电脑,照顾新的博客们,帮助他们获得曝光和读者。这是一个多元化的群体——从流亡作家、新闻记者、女性日记作者、技术专家到本地记者、政客、牧师和退伍老兵,我总是鼓励更多的人们加入进来。我邀请了更多的宗教的和亲伊斯兰共和党的男男女女,居住在伊朗国内的人们,来参与和开始写作。

那些日子我们达成的成就震撼了所有人。这也是我如此认真地推广博客的部分原因。我在2000底离开了伊朗去体验西方生活,我害怕我会错过国内的所有时文咨询。相比起在德黑兰拼一辆出租车,倾听车上健谈的司机和素不相识的乘客的对话,在多伦多阅读伊朗的博客是我能得到的与之最接近的体验。

在我最初八个月的单独监禁期里,我常常想起古兰经的一个故事。一群被迫害的基督徒在一个山洞里避难。他们和他们的一条狗,陷入了深深的沉睡。他们以为他们只打了个盹,但是事实是,已经三百年后了。其中一个版本的故事讲他们中的一个人出去买食物——可以想到睡了三百年他们一定很饿——然后发现他的钱现在已经不流通了,是文物了。他们这才意识到错过了多少光阴。

六年前超链接就是我的货币。超链接由超文本的思想中提炼出来,提供了真实世界所缺乏的多样化和去中心化。超链接代表了万维网开放、互通的精神——它的创造者Tim Berners-Lee所释放的远见。超链接是抛弃中心化——所有的链接、关系和层级——的一种方法,是取而代之用一些更加分布式的节点和网络所构成的系统。

博客是去中心化精神的体现:他们是你所不知道的生活的窗口,是连接不同人的人生、改变人生的桥梁。博客是咖啡馆,人们可以在那里据任何感兴趣的话题,交换各种各样的思想。博客就是德黑兰随处可见的出租车。

出狱以来,我切实地感受到超链接被贬值了多少,近乎被废弃。

几乎每个社交网络现在都将一个超链接等价于其他对象——比如照片或者是一段文本碎片——而不是将其视作让文本丰富的一种途径。用户被鼓励去发布一个单一的超链接,然后把它曝露在一个“点赞、+1和喜爱”的仿民主的过程中——在一段文本上添加好几个超链接通常是不被允许的。超链接被打倒、被孤立,力量尽失。

同一时期,这些社交网络倾向于给本地的文字和图片——那些直接发布在他们服务器上的东西——更高的待遇,而不理会站外的居民。一个摄影师朋友告诉我图片直接上传到Facebook才会收获大量的赞,换言之这些图片更多地出现在了人们的新推送中。另一方面,他的同一张图发在Facebook外的其他地方——比如,落灰的博客里——就对Facebook不可见得多,因此得到的赞也少得可怜。这一循环在自我加强。

一些网络,比如Twitter,就对超链接更加友好一些。而其他不安全的社交服务,就偏执得多。Instagram——Facebook旗下的——就无论如何都不允许用户离开。你可以把网址随着图片发布,但是他哪都不会跳转。多少人在这些社交媒体的死胡同里开始一天的线上日常,然后这些数据的旅程也就到此为止了。当他们点赞了一张Instagram照片,在朋友的Facebook视频下留言的时候,很多人甚至都没有意识到自己是在使用互联网基础设施,只知道这是一个app。

但是超链接不仅仅是web的骨架,更是它的眼睛,是一条通往互联网灵魂的路。没有超链接的网页就像一个瞎子,看不到也瞥不到其他的网页,给互联网的活力造成了严重的影响。

所有的理论家都或多或少地将眼神注视和能量联系在了一起,且大都给出了否定的观念:注视者扒光了被注视者,然后把被注视者变成一个失去力量、没有思考和反应能力的对象。但是在网页的世界里,关注的运作却不一样:关注赋予了更多的力量。当一个强大的网站——比如 Google 或 Facebook——关注了或者链接了其他网站,它不只是建立了连接,还赋予了它存在和生命。打个比方,如果没有这个充满力量的关注,你的网页甚至不能呼吸。不管你在网站上放了多少超链接,除非有人正在看它,否则它就既是瞎的也是没有生命的;因此也没有能力把能量传递到其他网站。

另一方面,最有能量的网站也是那些被关注最多的网站。就像名人无论何时何地都吸引着几百万双眼睛的注视一样,网页能够通过超链接捕捉和发散他们的能量。

但是像Instagram那样的app是瞎的,或者几乎是瞎的。他们的关注除了自己内部哪都到不了,他们舍不得从自己多到溢出来的能量里分一丁点给别人,宁可让别人安静地走向死亡。结果是社交网络之外的网页,都在走向死亡。

甚至在我入狱前,超链接的力量就已经被削弱了。它最大的敌人是一种哲学,这种哲学结合了两种最主流和最过分高估的时代价值观:新奇和热门,体现在年轻明星对现实世界的主宰。这个哲学就是“流媒体”(The Stream)。

“流媒体”现在主宰了人们在网上接收信息的方式。越来越少的用户会直接查看专门的网站,而是被复杂又神秘的算法源源不断地填喂投其所好的信息流。

“流媒体”意味着你不再需要打开那么多网页了,你不再需要无数的标签,你甚至不需要web浏览器了。你只需要在智能手机上打开Twitter或Facebook,然后一头扎进去就行了。大山向你走来。算法帮你挑选好一切。根据你或你的朋友读过的或看过的,算法预测出你接下来会想要看到什么。这感觉真棒,不再需要浪费时间在这么多网站上找感兴趣的内容了。

但是,我们是不是忽略了什么东西?我们为效率出卖了什么?

在很多app里,我们投过的票——那些赞、+1、星星和喜欢——其实不是投给了实际发布的内容,而是投给了可爱的头像和名人状态。一些长像平凡无奇的人写的最精彩的段落会被抛弃在“流媒体”之外,同时名人傻里傻气的扯淡则立马获得大量流量。

“流媒体”背后的算法不仅根据权重平衡了新鲜度和热门程度,还试图给我们展示更多我们已经喜欢过的东西。这些服务仔细地扫描我们的行为,然后用那些他们认为我们想看的动态,发文、图片、视频,来精细地定制我们的新推送。

热门的东西本身没错,但是它有着其独有的危害。在自由市场经济里,低质量的商品价格不对则注定会失败,没有人会为一家拿铁难喝还有服务糟糕,但安静的布鲁克林咖啡馆的倒闭而感到惋惜。但是观点却与实体的货物或者服务不一样。**就算观点不受欢迎,或者很糟糕,他们也不会消失。事实上,历史证明了大多数伟大的思想(还有很多坏的思想)都在很长一段时间里不受欢迎,他们的小众状态只会让他们更加强大。少数派的观点在不能够被表达或被识别的时候,反而会变得越来越激化。**

今天,“信息流”是数字媒体组织信息的主要形式。它存在于每个社交网络和移动应用里。自从我重获自由,我所到之处都能见到“信息流”。我猜用不了多久新的网站就都会用同样的原则组织它的所有内容了。“信息流”在当今的“卓越地位”不仅让互联网的大部歧视质量,还是对万维网最初多样化设想的深深的背叛。

毫无疑问,对我来说现在线上的主题和观点的多样性比过去更少了。新的、另类的、引人入胜的思想被今天的社交网络封锁镇压,他们的排序策略给了那些热门的和家常的内容更高的优先级。(难怪Apple要雇佣人类编辑来给新app作推荐。)但多样性还在其他方面被降低,还有为了某些目的而被降低。

有些还看得见。确实,我Twitter和Facebook上的所有发布确实看起来很像一个个人博客:他们在一个特定的网页上按时间逆序排列,每个推文有对应的直接网址。但是我对它的样子只有很少的控制权;我不能个性化多少。我的页面必须遵循社交网络的设计师为我设计的统一样式。

信息的中心化同样在困扰着我,因为它让事物更加容易消失了。我被捕后,我的托管服务商关掉了我的账号,因为我没办法每月付费。但是在我自己的网站服务器里还有我所有文章的备份。(大多数的博客平台过去习惯于让你将自己的推文和存档迁移到自己的网络空间,反而现在的大多数平台都不让你这么做了。)就算我没存,互联网的存档网站也可能会保留一份拷贝。但是如果我的Facebook和Twitter账号因为某些原因被关闭了呢?这些服务本身或许不会死那么快,但是不难想象在某一天很多美国的服务商会关掉任意一个人的账号,只因为他来自伊朗,作为当前政治制裁的一个结果。如果这件事情真的发生,我理应能在其中一些服务里下载我的所有发布,然后假设这些备份能够被简单地推送到另一个平台。但是,我社交网络档案的唯一网址呢?我还能在之后要回来吗,如果其他人已经占用了它?域名也同样会换手,但是域名管理还是更简单和更清楚的,尤其因为你和卖家之间有财务关系,这就会更少地面临突发的和不透明的决策。

但社交网络时代的信息中心化带来的最恐怖的结果却是别的:我们所有人在与政府和机构的关系中都处于劣势。

监视越来越多地渗透进人民的生活中,随着时间的流逝,只会越来越糟糕。躲过大量监视设备的唯一的方法,可能就是跑到一个山洞里睡一觉,尽管你睡不了300年。

被监视是我们所有人最终不得不去习惯和忍受的事情,而且难过的是,这跟我们居住的国家毫无关系。足够讽刺的是,与Facebook和Twitter有着合作的国家比其他国家,比如伊朗,还要了解他们的人民。伊朗政府牢牢管控着互联网,但是对社交媒体公司却没有合法访问的权力。

比单纯的监视更可怕的,是被控制。只要150个赞,Facebook就能比我们爸妈还了解我们,甚至比我们点了300个赞的伴侣还要清楚;这个世界似乎相当好预测,对政府还是商业而言都是。然后可预测就意味着控制。

伊朗中产阶级,像世界上大多数的人一样,着迷于新的潮流趋势。东西的实用性和质量通常排在流行之后。在21世纪的早些时候,写博客是又酷又时髦的事,然后到了2008年左右Facebook入局了,之后是Twitter。而到了2014年,Instagram火得人尽皆知,没人知道下一个是什么。但是对于这些变化我想得越多,我就越发觉甚至我所有的担忧都有点可能是弄错了方向。或许我杞人忧天了。也许这并不是超链接的死亡,或者确切地说,不是集权制的原因。

可能是文本自己在消失。毕竟,上网的第一批人,时间花在了阅读网络杂志上。然后博客出现了,然后是Facebook,然后有了Twitter。现在大多数人把时间花在Facebook视频和Instagram还有SnapChat上面。社交网络上供以阅读的文本越来越少,可看的视频却越来越多,图片也越来越多。我们是因为视听的崛起,而在见证着网上阅读的衰退吗?

这个潮流是被人们不断变化的文化习惯所驱动的吗?或者是大家都在遵守社交网络的新法则?我不知道——这是研究者应该去探寻的——但是这感觉就像在复辟古老的文化战争。毕竟,网络始于模仿书本,然后很多年过去了它还是重度被文本、超文本所主导。搜索引擎在这些东西上建立了巨大的价值体系,整个公司——整个垄断组织——都是背靠这些建立的。但是随着图片扫描仪、电子照片和视频摄影机的指数级增长,这一切似乎在发生着变化。搜索工具开始加上了先进的图像识别算法,广告费在那儿淌着。

但是“信息流”、移动应用,还有动图——他们都展示了对“书籍互联网”的一次背离,转而走向“电视互联网”。我们似乎已经从一个非线性的对话模式出发,由节点和网络和链接组成的模式,走向了一个线性的模式,带着中心化集权和阶级色彩。

网络最初不是为了成为电视而被发明的。但是,不管喜不喜欢,他都在急速电视化——线性、被动、程式化和因循守旧。

我一登录Facebook,我的私人小电视就打开了。我唯一需要做的就是滚动屏幕:朋友的新头像,当前暧昧关系的小感想,带有短标题的新故事的链接,广告,当然还有自动播放的视频。我偶尔点个赞或者按下分享的按钮,阅读人们的评论或者留下一条评论,又或者打开一篇文章。但是我还是在Facebook内部,它不断地向我广播我可能喜欢的内容。

这不是我被关进监狱时所了解的那个互联网。这不是互联网的未来。这个是电视的未来。

有时候我觉得可能随着年龄的增长,我变得太严格了。可能这就是一场自然的科技革命。但是我不能对正在发生的事情熟视无睹——智力和多样性的丧失,还有它可能潜藏着的带来动乱的巨大势能。在过去,互联网充满了力量,和严肃到能够把我送进监狱。现如今,它更像一个娱乐方式。过于娱乐,有些东西就连伊朗都懒得禁了,比如Instagram。

我想念那个时候,人们花时间浸润在不同的观点里,不厌其烦地去读超过一个段落或者140个字的文章。我想念那些日子,我能够在我自己的博客上写些东西,然后发表在我自己的域名上,不用花费跟写作一样多的时间去无数的社交网络上做推广;那会儿,没有人关心“赞”和“转发”。

那才是我坐牢前记忆中的互联网。那才是亟待我们去拯救的互联网。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…