白纸运动被捕者:她们是谁,经历了什么?

作者 素年 2023/02/03

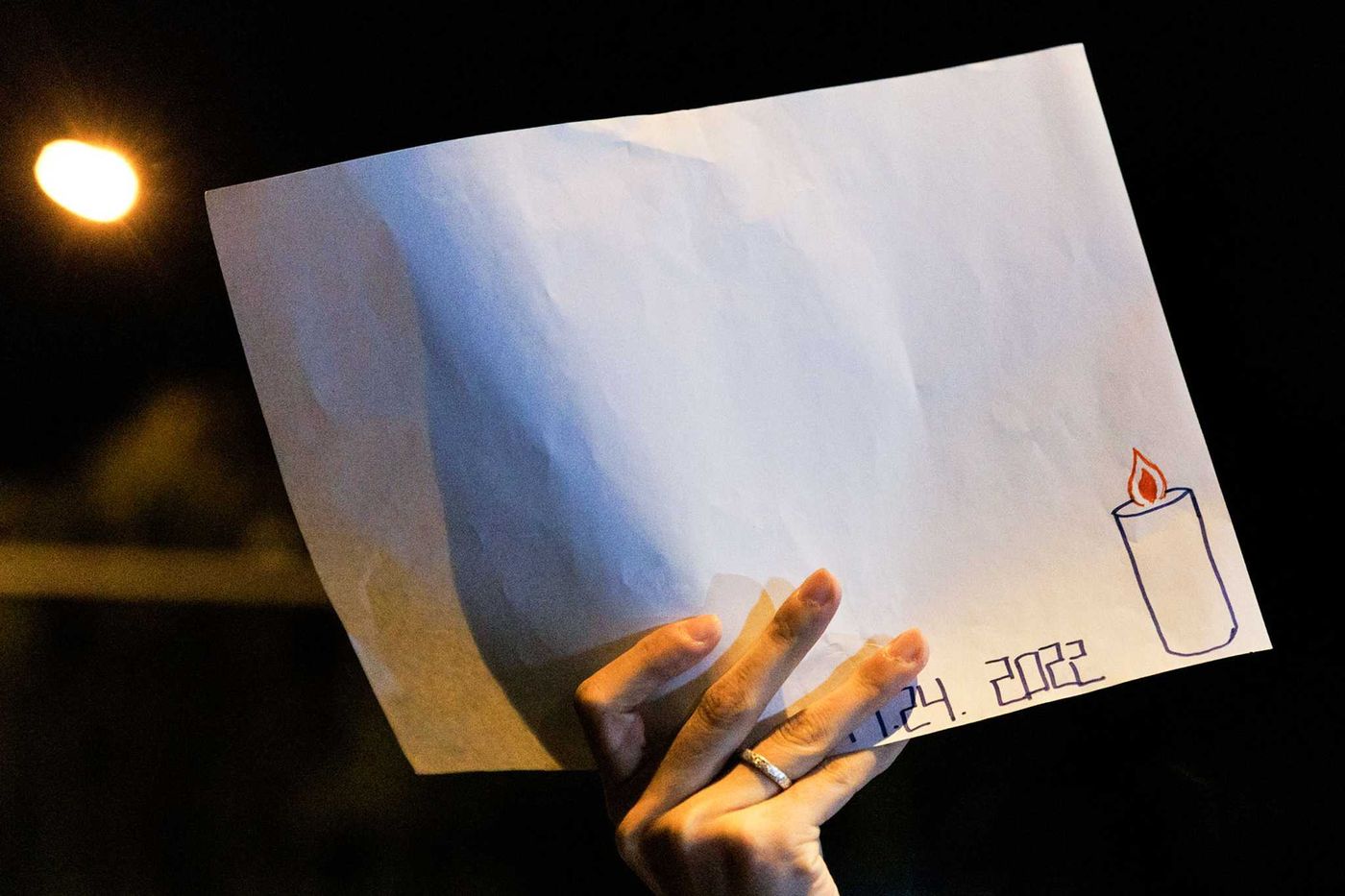

2022年11月27日,北京,一名妇女拿著一张写有乌鲁木齐火灾日期的白纸,以悼念死难者。摄:Thomas Peter/Reuters/达志影像

本文由端传媒与NGOCN声音计划联合发布,首发于端传媒。本文也是NGOCN关于白纸运动被捕者第二篇深度报道,第一篇为《被捕者:那些青年》。

2023年1月20日上午,农历春节来临的前一天。在失去自由29天后,27岁的曹芷馨第一次见到了自己的律师。

这是在北京朝阳区看守所的会见室。她穿着土黄色的棉布上衣,灰色的棉裤,这是看守所的“号服”。按照惯例,会见时间只有40分钟。

“她很坚强。”知情者说。

前一天夜里,也就是北京时间的1月19日晚上11点多,被关押在朝阳区看守所的多名“亮马河悼念活动”的参与者,被陆续以“取保候审”的名义释放,其中有记者杨柳、秦梓奕等人,但曹芷馨没有在其中。她和她的另外几位同龄密友,包括李元婧、翟登蕊、李思琪,同时被宣布批准逮捕。罪名也由此前的涉嫌“聚众扰乱公共场所秩序”更改为“寻衅滋事”。

据知情者称当晚被批准逮捕的至少有20多人,他们都与2022年11月27日夜发生在北京亮马桥、反对疫情封控的悼念与抗议活动有关。

知情者说,曹芷馨在得知自己被批捕的消息后,感到非常失望。她确实从来没有想过,自己参加一个正常的悼念活动,会遭遇如此严重的后果。在收到家人以及男友的问候与关心时,她忍不住流下了眼泪。

而在此次见到律师之前,她并不知道自己在被抓之前录制的求助视频,已传遍了全世界。在这个视频中,她预感到自己将要“被消失”,而尖锐地发问:“我们这些青年只是正常地悼念自己的同胞,为什么要付出被消失的代价?我们是谁不得不交差的任务?”

早在1月9日,律师就为她提交了取保候审的申请,但被驳回。1月17日,律师向检察院提交了“不批准逮捕意见书”,认为她只是“参与了自发的民众悼念活动,完全不构成犯罪。”但这份意见书并没有被检察院采纳。

和曹芷馨同一天被批捕的另一位年轻女性——27岁的翟登蕊,则没有在农历春节前见到自己的律师:繁琐的各种申请手续,以及不断出现的“意外”,让会见变得很困难。

在失去自由之前,翟登蕊正准备申请到挪威的奥斯陆大学攻读戏剧专业的研究生。热爱文学与戏剧的她已经为此准备了很久。原本她的亲人想在律师会见时问到她的申请密码,替她提交申请,但因为律师迟迟不能会见,如今已错过申请日期,只能留下遗憾。

还有李元婧,毕业于南开大学,又从澳洲留学回来,是一位职业会计师,也是她们中“最有钱的”。以及李思琪,一位热爱写作与读书、自称“不自由撰稿人”的青年。她曾经毕业的伦敦大学金斯密斯学院,于2023年1月28日刚刚为她发出了支持声明。

她们四个人,是同龄的密友,在失去自由之前,都居住在北京鼓楼老城区的胡同一带。她们都有鲜明的文艺青年气质:喜爱阅读、写作、电影放映,以及地下音乐。她们热衷于探索这座城市里那些处于夹缝中的、有叛逆气质的公共空间。

她们关心社会议题,但还没有来得及进行真正的公共发言。在一位密友的眼里,曹芷馨,以及她的朋友们,大多数只是“半积极分子”,是一群热爱生活的、“对什么都有兴趣”,愿意什么都去尝试的年轻人。“但她们与真正尖锐的问题之间,还有一定距离。”

她们基本上都是在2015年左右进入大学。从那时到现在,原本就十分薄弱的中国公民社会一直处于被高度打压的状态。近十年来,在北京,很多公共领域的讨论与行动已难觅踪迹,而她们,身处文艺资源曾十分丰富的北京,在残存的公共领域的夹缝中生长起来,并有一条脉络可循。她们身上,有着这一代人的独特烙印。

“她们是一群有反思能力的人。她们也是行动主义者。”曹芷馨和翟登蕊的另一位朋友阿田(为保护当事人,此处用化名)说。他于2022年9月离开北京,去攻读博士学位。他说自己如果在北京,那天晚上,也一定会和她们在一起。

“这一切迟早都会发生的,这三年极端压抑的疫情管控只是一方面。”他说,“在这片土地上,只要有不公不义在,反抗就一定会发生”。

“假以时日,她们可以承担起很多东西。但现在,随着她们仅仅因为一次街头抗议就面临严厉的刑罚,起点却仿佛成了终点。” 阿田说。作为朋友,他为此感到痛楚。

1 被捕

2022年12月18日,卡塔尔世界杯决赛的当天,曹芷馨从北京到了上海。

二十多天前的11月27日夜,她和一些朋友在网上看到了悼念乌鲁木齐火灾死难者的消息,就去了离家不远的亮马桥。“对她来说,那是很自然的事情。”她的男友后来说。

她带了一束鲜花,摘抄了一些诗句。有人看到了她在微信上发的两条朋友圈,那是她在现场。照片上也只是鲜花,诗句,还有站在一起的年轻人们。

已是深夜,离开现场后,她和朋友们又去了鼓楼周边的酒吧玩,然后于凌晨时回家。好友翟登蕊也借宿到她那里。她一觉睡到大天亮,而此时,远在国外读书的男友,正在焦急地联系她。

11月29日中午11点多,曹芷馨正在和男友通电话。男友在电话那头听到了曹的房间有警察上门,一片杂乱的声音。

“她是个心很大的女生。常常连门都不锁。”她的另一位朋友后来说。五、六名警察直接进了她位于胡同杂院里的小屋。

她被带去了附近的交道口派出所。根据中国法律的规定,传唤或拘传不得超过24小时。和当日被带走的大多数人一样,次日凌晨,曹芷馨被放回了家,但手机和电脑以及iPad被扣在了派出所。

回到家的曹芷馨有一丝担心,但依然正常生活着。12月7日,在亮马桥悼念活动发生10天之后,中国政府公布防疫措施“新十条”,全面放开了疫情管控。身边几乎所有的人都感染了一轮,曹芷馨也不能幸免。

政府在一夜之间放开管控,在全中国,买不到基本药物的人们都在自救。但无路如何,荒谬而严酷的清零政策终于结束了。“人们终于获得了在家生病的权利。”作家狄马曾这样评论。

也是在这样的氛围中,曹芷馨和她的朋友们多了一丝乐观。无论如何,政府放开管控,其实是间接承认了封控清零政策的失败,这似乎使得此前的悼念和抗议活动无可指责。

在第二次被警察带走之前,曹芷馨曾和密友一起讨论可能的后果。

“我们当时猜测:有百分之五十的可能,这个事情会不了了之,毕竟大家只是正常地去表达了一下哀悼之情。但也有百分之四十的可能,去了现场的人会面临几天的行政拘留。只有百分之十的可能,会有严重的后果。”她的朋友说。

但最终,出乎意料的,那个最坏的结果降临了。

12月18日的卡特尔世界杯决赛,直播是在中国的半夜。曹芷馨专门买了炸鸡,和男朋友约好一起看世界杯。球赛大约看到一半,她突然告诉男友,她全身都凉了。因为她得到了消息:曾去亮马桥现场的好几个朋友又被抓了,包括杨柳。

“那个夜晚,一方面是世界杯上的欢呼,梅西获胜的喜悦,一面我们的心又冷如冰窖。”她的男朋友说。那是个奇特的夜晚,愤怒、担忧交织在心头,让他至今难忘。

第二天,曹芷馨就坐火车回到了湖南衡阳的老家。“她觉得,哪怕被抓了,也是和家里的人在一起。”朋友说。

在老家的五天里,家人不知道,曹芷馨悄悄录下了一段视频。如果她被抓,这段视频将会被朋友们放出来。视频上,她穿蓝色的衣服,中长的头发。她有着明亮的眼睛,是一个美丽的女孩。

12月23日,接近中午时分。来自北京的五六个警察敲开了湖南衡阳的家门,带走了曹芷馨。

2 胡同里的“鼓楼文艺青年”

被警察带回北京的曹芷馨,先是被关押在平谷区看守所,又于2023年1月4日转移到了朝阳看守所。

很快,房东的电话就打到了老家,告知要终止租房合同,让曹芷馨搬家。寒冷的北京一月,家人只得委托了她的朋友,一点点把她的书和生活用品搬出了她租住的东旺胡同一号。

从湖南出来上学“北漂”在京,曹芷馨对胡同有一种热爱的执念。离开学校后,她就一直租住在鼓楼附近的胡同里。被抓之前,她租住在胡同里的一间一居室,在一个带大门的小杂院里头。

朋友说,她此前租住胡同的第一个房子更小,是一个铁皮搭的阁楼,“站在房子里,有一块地方都伸不直腰。”

2021年7月,曹芷馨从中国人民大学历史系研究生毕业。上学时,她的专业是环境史,研究生毕业的论文题目是关于清末的长沙。她对城市的历史很着迷,看过那本《美国大城市的死与生》。她也很喜欢研究城市的肌理和市井生活。

“我是北京人,可我并不喜欢胡同。胡同里环境杂乱,没有厕所,一般人受不了。”她的朋友说。“我没有她那么热爱北京,但她和这次被抓的朋友,却最喜欢北京这种多元文化、民间生态,以及普通人的生活。”

“这一次,他们抓了一群最爱北京的年轻人。”这位朋友说。

毕业后,男朋友想去国外继续读书,曹芷馨却想先去工作。她一直想进入出版业,还没毕业就开始就在几个著名的出版社实习,包括广西师大出版社、中华书局等。

在男友看来,她想去出版业,还是和她喜爱读书和写作有关。另外,学历史专业,本来就业就困难,周边的同学,或者考公务员,或者去国企、大厂什么的做宣传员,或者去中学当老师。这似乎都不是她的兴趣。

可他们也都清楚,在当下的中国,出版业其实“很窒息”,许多出版社都面临着财务危机,要在北京立足,对年轻人来说并不容易。

最终,作为一名优秀的实习生,她留在了北京大学出版社,并且转正成为一名正式职员。她工作也十分卖力。如今,在B站上,还有她介绍《全球通史》这本书的一个长视频。那时,她刚到北大出版社,正赶上推广这本书。

“她很聪明,老师也很欣赏她。她有学术能力,也有思考的敏锐度。我一直希望她也能出来继续读书。”男友说。事实上,她身边的朋友,很多都有留学的经历,她也想出来看看。

她的老家在湖南衡阳,父母在体制内工作,家里人大多是公务员。但最终,伴随着读书、成长、阅历,这个女孩,渐渐长成家人并不了解的人。

2018年,她和男友相识,2019年开始交往。他们在一个电影放映活动上相识,两人都在读历史学硕士。2021年毕业后,他出国了,两人开始异国恋,每天都要电话。有时,两人视频,什么也不说,各自做各自的事,她会弹奏尤克里里,唱着歌。爱情甜蜜,他想,只要再重逢,就要考虑结婚的大事。

3 “半积极分子”,“有趣的人”

在最熟悉和亲近的朋友眼中,曹芷馨只是一个有趣的、爱做些好玩事情的年轻人。她并不是政治上的活跃分子。“她太年轻了。从学校刚毕业,一切都开始,还没来得及做点什么。”

和那个晚上很多去亮马桥现场的人一样,她并没有行动的经验。“在前一天上海的抗议事件发生后,当天的北京,有一种很乐天的气氛。去现场的很多人,甚至都没有戴口罩。”一位朋友回忆。

在男友眼里,她和她的朋友们,此前并没有参与过政治活动,也没有真正反对过什么。他们中的很多人,甚至没有公开地发声过,也没有留下公共言论。

“可她又是一个多么有趣的人啊。”男友说。她和朋友还曾一起出去“卖唱”。她不是专业的歌手,就是觉得好玩,像玩闹一样。大家都很开心,也并不是很认真。“挺逗的一群朋友。”

他认为,曹芷馨和她这次被抓的一些朋友,最多算是“半积极分子”。她们一起做一些事,但都很正常,包括放电影、读书会讨论等等,这些放映和讨论关注女性、环境、家庭等议题,但并不是那些在这个国家绝对被禁止讨论的东西。

而她大部分的朋友,是这一年多才形成的圈子。毕竟大家都是刚毕业才两年多。

她有一位叫曹原的朋友,也是人大的同学,学社会学。那时候,大家一起去电影节看放映。“在路上见到好几次,后来回到人大,在食堂门口又碰上了,这就熟悉了起来。”

曹原参与一个人类学的公众号编辑。和大家一样,关注相似的议题,从文学、艺术、电影到女性主义,生态自然等,也包括政治自由。2023年1月6日,警察带走了她。

和曹芷馨一样,她的这些朋友也基本都住在胡同或周围。“对很多精致的年轻人来说,住进胡同里,没有厕所,而且周围住的都是快递小哥、送外卖的人。一般人接受不了。但大家都愿意接地气。”蓬蓬(为保护受访者,此处用化名)说。

蓬蓬也是她们的朋友。她说:“基本上我的朋友们都有这个气质。她们愿意去做一些生活中的微小抵抗。”这些抵抗,很多时候,基于对性别身份的认知,以及对各种肉眼可见的不公正而发生。

这次成为焦点的亮马桥,原本就是一个年轻人喜欢去的地方。那里原来河水污染严重,但在2019年完成了改造,成为一个很宜人的城市公园。而且这一带也是使馆区,文化多元,有世界各地的食物,中东菜、北非菜、印度菜等,吸引着有好奇心的年轻人。

但是,城市在外观上的发展和变化,不能掩藏这几年越来越压抑的政治氛围。近年来,中国对言论环境的严苛打压已毫不掩饰。不管是媒体上,还是学校里,各种议题渐渐都成禁忌。三年疫情的封控,环境愈发压抑。一位朋友说,每次聚会、放映等活动完,大家一起会讨论,但其实大家也都“挺迷茫的”。“讨论完了,也不知道怎么办。”

有时候,这些年轻人也会组织徒步,一起去郊野走走。曹芷馨喜欢小动物,也关心环境。此前她和男友一起去过南京的红山动物园。在这次失去自由前不久,她还在红山动物园认养了一只小野猪。每年捐几百元,“给小野猪加餐”。

4 酒馆、地下音乐,那些夹缝中不可言说的公共空间

2018年5月,正值1968年发生在法国的“五月风暴”青年运动50周年。

5月11日,位于北京五道口附近的706青年空间,举办了一场“致敬60年代”的朗读会,位于居民楼的二十层、被改造为图书室的拥挤逼仄的小房间内,挤满了人。这是为纪念“五月风暴”而举办的其中一场活动。

人们朗诵着文章与诗歌。空间里的一款黑色T恤上写着白色的字:“我们游荡在夜的黑暗中,直至烈焰将我们吞噬”。这是居伊·德波执导的纪录片的名字。

在“五月风暴”的纪念活动上,秦梓奕(2023年1月19日被取保候审)也在。她和其中的一些人后来成了朋友。

706是由几位年轻人于2012年发起的乌托邦式的自治空间,因各种困难,如今在北京其实已难以为继。大家在这里读书、讨论、生活,是许多朋友相遇并互相影响的地方。翟登蕊和李思琪也是在这里彼此认识,并成为朋友的。

本世纪初,2000年前后,互联网在中国正蓬勃发展,经历过1990年代的市场经济发展,自由主义思想的传播,以及公民权利意识的觉醒,在北京,线上线下的公共空间,可以进行公共讨论的地方不断冒出来。三味书屋、万圣书园等都处于鼎盛时期。曾经的北京,有热气腾腾的公共生活。

2012年之后,当蓬蓬到北京上大学时,“新时代”已开启,很多过去老的公共空间遭到打压,渐渐萧条。706青年空间在夹缝中依然存在和生长着。在蓬蓬和朋友们常去的那个时期,“空间里的年轻人,对各种各样的不平等,不公正议题,都非常敏感。”

蓬蓬常去的是单向街书店,以及规模已缩小很多的万圣书园。除此之外,年轻人们更多去的是一些小酒馆,有地下音乐的酒吧、livehouse等。曹芷馨就是这样。她喜欢传统的民谣,包括新裤子乐队、张悬的歌等。“她也喜欢地下音乐,但还不是最激烈的那种。”她的男友回忆。

蓬蓬也喜欢地下音乐。回顾过往与朋友们相识的日子,她会想起胡同里一个叫“暂停”的小酒馆,虽然它如今已不复存在。那里只有10平米不到,挤在胡同里,透过一张开在墙上的玻璃窗,能看到里面。

10平米,这可能是全世界最小的酒馆了。但在一些朋友的印象中,当年那里却是一些“进步青年”常去的地方。

2018年,深圳发生佳士工人罢工事件,北京大学的一些学生前往现场支援。许多年轻人都受到这个事件的影响。在关注中国青年知识分子的观察者眼中,他们是“左翼青年”。

曾经,蓬蓬和她的朋友,也是这里的常客。她记得那些夜晚,很冷。小酒馆实在太小,有时大家只能站在门口。冬天冷的时候,大家站在寒风中瞎聊,酒馆会提供军大衣。

酒馆内常有“不插电”的演出。一个叫万花筒的音乐小组,曾在停电的晚上在这里即兴弹唱。在另一个视频中,这个音乐小组的人在胡同里的屋顶演出。冬日的下午阳光明亮而刺眼,风呼呼吹着,天很蓝,他们弹唱到夜幕降临,因寒冷而披上了被子。

曾几何时,北京这些边缘地带的酒馆,不仅承载了年轻人的文艺气息,更重要的,是为这些年轻人提供了一个公共空间。他们在这里寻找气息相投的同伴。在监控越来越严密的国度,寻找自由。

这些自称“廉价而业余”的小酒馆,却吸引了很多乐手和艺术家光顾,年轻人也循声而来。“开酒馆本身不是我们最想做的。就像节目里我说的,人都是要有一个寻找自我的过程。”在一些节目和文章中,酒馆的老板曾这样讲述。“我们酒馆好像有一种乌托邦气质,吸引来的都是好同志”。

“我一直在想,在北京胡同开一家⼩酒馆能有什么意义,其实趁年轻,开一间酒吧,帮任何人完成⼀次个人理想主义式的实验,这是目前这个社会所不能给的。”这或许可以看作是这些小酒馆的精神底色。

在朋友们的经验中,在北京,这样有个性的小酒馆不止一家。另一个酒馆,在2019年开张2个月,卖光了2019杯酒,然后就决绝关张。

除了这些小酒馆,在曹芷馨以及她的朋友们喜欢的鼓楼一带,原本就有很多音乐空间聚集。西至地安门外大街,往东南到东四,往北不超过雍和宫,不足5平方公里的地方,由几条大街和无数条小胡同组成的二环内核心区域,是北京小型演出现场的集中之地。

这一片,以音乐为载体,逐渐形成一个小圈子。年轻人喜欢聚集在这里听乐队唱歌。中央戏剧学院也在附近,影视公司,文化媒体出版机构多。很多时候,朋友们一起去看演出,“江湖”酒吧等都是她们常去的地方。

“至少在2005年到2015年的这十年间,这个片区是北京独立音乐和现场演出的心脏,吸引着全北京最负盛名的独立音乐人,以及最爱时髦和新鲜声音的年轻人。”有文章曾这样描写。

2022年12月18日,因为去过亮马桥悼念现场,记者杨柳和她的男朋友林昀被抓。早在上大学时,林昀就和朋友开了一家小酒馆,叫“不二酒馆”。林昀也是一位有才华的音乐人。

一位常去酒馆的朋友记得,不二酒馆的风格很文艺,有点像八九十年代的香港风。很多酒都是以歌名或地名命名。不同于那些商业化的酒吧,这里会做一些读诗、观影的活动,也有露台上的演出。她记得,酒馆曾放映一部女性主义主题的电影《正发生》,让她印象深刻。

这位朋友是先认识杨柳的。杨柳做记者,文字很好,她们彼此加了好友,常在朋友圈互动,后来见面,便成了朋友。

如今回顾,蓬蓬觉得自己最喜欢北京的理由,是因为有这些不同的群落。2017年,北京打压“低端”人口,清理掉很多胡同里的有趣空间。加上这三年严酷的封控,走了很多人,很多公共空间在慢慢消亡。但蓬蓬觉得,北京还是有那种很丰富肌理的场景。更重要的,是有一个朋友之间的社群。

“我们之间的命运是连结在一起的。”2023年1月,怀念着那些失去自由的朋友,一位朋友这样说。

5 “一群认同行动主义的人”

在得知翟登蕊(大家都喊她登登)被抓之后,阿田去搜索,才发现自己和登登在好几个共同的群里,大多是关注疫情的。

阿田如今在读人类学的博士。今年9月才离开北京。此次失去自由并已被批捕的曹芷馨、翟登蕊都是他的朋友。“如果我在,11月27日那个晚上,我一定会和她们在一起。”他说。他也觉得,自己的命运和她们是连接在一起的。

“这次被抓的朋友,她们有很多女性主义的意识,但其实她们关注的议题是不受限的。她们都是同情心、能动性很强的年轻人。面对不公平不公正的事,都是先参与再说。”阿田说。在这个意义上,他认为大家首先是一群行动主义者。

阿田回忆起最后一次和登登聊天。因为当天刚好参与了一个网络上的交流,议题是关于“躺平”的。阿田问登登:“是不是现在打算躺平?”她说目前还没有办法躺平。“我想,大部分的原因,还是经济的因素。”

登登是白银人。家境不错。她先是在福建师范大学上了本科,又考到北京外国语大学的比较文学与世界文学读研究生。在被抓之前,她的身份是“网课教师”。她的朋友、此次也被批捕的李思琪,曾经写过登登打工的经历。

研究生毕业后,登登先试在教培行业,后来因为“双减”,又去做直播卖教辅书。朋友们都很惊讶,登登那么爱读书的一个人,怎么会去做直播?但登登自己做得不亦乐乎。

朋友小可(化名)事后回忆,登登说过,其实这也是一个田野调查的机会,可以了解到很多家长到底怎么想的。登登兴趣十分广泛,她对戏剧非常感兴趣,所以决定申请奥斯陆大学的戏剧专业,去继续学习。

在阿田的眼中,自己的这些朋友,家境都不太差。家里也都和体制、半体制有关。在她们这次出事后,联络家长很困难,父母们的态度多都是“要相信政府”。也能看出,“他们和家人的沟通是不足的。”

阿田记得,2022年春节过后,他联络几位学社会科学的朋友,想去考察南方的一些有色金属的矿。四五个人一起去。他们选择了去湖南郴州的几个矿,曹芷馨也在其中,湖南是她的家乡。

“她性格非常外向,而且她比较沉着。虽然毕业没多久,但已可以很有底气地和受访者交流。”阿田回忆说。虽然此前大家并不熟,但可以聊到一块儿去。“我们都对不发达的地方有一些感情。”

在阿田看来,曹芷馨研究环境史,“她是真的关心环境”。他们曾一起聊过华南的这些有色金属矿和北方的煤矿有什么不一样。谈到北方的煤矿至少能给本地的农民带来利益,而南方这些有色金属矿都是国有矿,本地人并没有因此受益。

他们想研究那些不发达的地方,没有那么“南”的南方,结合历史、地理、环境的因素。而在这种探访性的田野调查中,阿田发现,曹芷馨可以很自然、“有谱”地去和人聊。“她完全是出于朴素的好奇,以及对社会的关心来做这一切。”

他们一起去了铀矿那边,找到一个寡妇村,这个村庄里,第一代“找矿队”的矿工全都得矽肺病死了,他们在得病之后,沦为最底层的城市平民。对这种发生在自己家乡的事情,“一般人如果不愿意多管闲事,都不会去。但她就去了。”阿田说。

2020年,一直在上学的阿田“想和社会接触”,曾去一家新闻机构做了半年记者,还是秦梓奕牵线。

在阿田看来,中国有太多的问题,而自己的这些朋友,包括曹芷馨、秦梓奕、翟登蕊她们,都对这些问题有关怀。其中一些朋友,想结合短线的新闻来关注,通过去做报道。“她们都有有机的问题意识。”在他眼里,这些朋友是这么年轻,又如此热情,是认同“行动主义”的朋友。她们关心眼前具体的不公,也是更加自我赋能的。

“基本上来说,她们都是一路升学上来的好学生,和社会原本隔着一层的。”阿田说。他依照自己的经验,认为,对这些“好学生”,也会有一些让你和社会隔着一层的工具,例如做学术。但是,总有一种力量,可能对这些一直升学上来的生命状态产生冲击。例如一些公共空间,例如一些社会探访,以及参与一些志愿行为。阿田认识的一位朋友,就曾在上海疫情中,去养老院采访,做出第一手的稿子。

“当你一旦开始关注社会,会很快找到志同道合的朋友。通过文章等,发生一些链接。”事实上,在北京,有更多这样的聚会,总是有一些共同的议题会引起她们的关注。这些议题就是比较广泛的“社会不公”。

阿田认为,对ta们这一代人来说,“八九”运动虽然震撼,但还不是最有肉身经验的不公。对今天的这群人来说,当ta们站出来,并不是意识形态先行,还是出于很朴素的正义感,大家也愿意去克服恐惧。“Ta们有能力去克服社会性的冷漠,而且不轻易屈服。但同时,大家也非常缺乏经验。”

“对她们来说,生活是非常重要的,除了个别人参加社会事务比较多,更多的人是一种亚文化的气质。”阿田说。但他也认为,“这一切并不矛盾。大量的年轻人,并不是高强度关注社会事件。具体做一些事情,也和机缘有关。”

“今天在中国,你无论做一些什么,都会受到打压。但是,只要有不公不义在,反抗总会发生。你会问,为什么中国是这样一片无情无义的土地?然后,你就会想着要去做点什么。”阿田说。

6 “这些封控的日子,和战争没有什么不同”

在2022年的寒冬到来之前,因疫情彼此分隔的朋友们,曾经相聚一堂,有一些朋友是久别重逢。

年轻人相聚总是很开心,但大家总体的感觉还是“太压抑”。从2020年开始的清零政策,到2022年开始更为严厉。年初,先是西安封城一个月,接着是上海长达两个多月的封城。整个中国,封城已成为常规手段,全员核酸,以及动不动的全城“静态管理”。她们身处其中,每日都感受着荒谬。

“元婧说,曾经有一次,她在寒风中排队四个小时才等到做核酸,还飘着大雪。”蓬蓬说。朋友相聚,私下也聊到“润”的话题,因为实在是太压抑了。

2022年5月11日,其中一位朋友的微博发了这么一条:“南磨房乡南新园小区,要求全小区所有住户去隔离酒店集中隔离,一人不留。未告知要集中隔离多长时间,未告知是否入户消杀。自5月8日以来,所有住户严格按照防疫封控要求,足不出户已久,每天配合上门核酸,突然拉走集中隔离恐会暴露在风险环境中。许多住户偏瘫、许多住户怀孕大月份、许多住户家有新生儿……现居民怨声载道,请有关部门重新考虑全小区集中隔离政策。”

这条微博,直观地描述了处于封控中的人们的生活常态。而小可后来才知道,此前,杨柳因为在微博上批评防疫政策,已经被网警找房东威胁。

在小可眼中,杨柳是一个责任感很强的记者,也是一个很漂亮的女孩。她喜欢写诗,也喜欢化美丽的妆。有时,男友林昀会把杨柳的诗谱成歌。在一个专辑中,有两首歌是专门写给杨柳。有一首叫《葬礼晚会》的歌,杨柳作词,翟登蕊唱的。“很好听”。

小可说,这帮朋友都很优秀,也都有自己的想法。杨柳本科在华南师大学社工专业,后来申请到新加坡的教育学硕士,毕业后原本可以呆在新加坡,一切都很稳定。但因为深爱写作,觉得没法离开自己的文化土壤,就回到中国,做了一名记者。她看书喜欢做摘抄,用钉子定下来,近些年,文字越来越好了。

疫情期间发生的荒谬而痛苦的事情,不断刺激着这些敏感的心灵。小艺(化名)记得,她们有一位朋友,是北京正念中心的创始人,叫Dalida,是前南斯拉夫人。上世纪90年代,Dailda来到中国。曾经经历过战乱的她,那时只有10多岁。如今,她目睹疫情以来发生在中国的封控,说,这些封锁,以及带来的恐惧悲伤,其实和战争没有什么不同。

小艺说,这让她突然明白,在自己身处的这个环境中,她和她的同伴们,本质上和难民也没有什么不同。“我也更加明白了自己的位置。自己所遭受的这一切,经历的这一切封锁,其实也是一场没有硝烟的战争。”

她想起李元婧,那个原本最没有“政治色彩”的女生。“她只是经济条件好一些,有时和大家一起玩。但就因为她是Telegram的群主,竟被批捕。”元婧本来要去法国上学。她从小衣食无忧地长大,很胆小。11月28日第一次被带走,回来后曾说,只能吃馒头,脚都被冻紫了。

她想起12月22日是元婧的生日,原本想在2022年12月22日在“不二酒吧”为自己办生日,给大家都发了信息的,但这个愿望永远错过去了。

还有曹芷馨,1月16日,因为被关押后一直没有消息,她录制的视频突然被传开。她的男朋友看到了,觉得很恍惚,“没有勇气去看。”他想起她被警察第二次带走的那天,他在西半球,要去赶飞机,当天暴雪,飞机延迟。结果等他下了飞机,就知道她失去了自由。

她想念她们。在那个夜晚去亮马桥时,她们只是怀着热爱,毫无戒备之心。

2023年1月26日,正月初五,被关押的朋友们,有的见到了律师,有的还音信皆无。

“不二酒馆”重新开张了。但暂时不见了昔日的朋友,也不见了林昀和杨柳。不过酒馆里的“宝贝”,那个小小的黑板还在。

酒馆最早开在鼓楼,后来由于北京治理“开墙打洞”的政策,曾一度搬去三里屯。据说,当年搬家的时候,为了把一块小黑板搬走,把原来的楼梯都拆了。

小黑板上摘录了几句诗:

即使明天早上 枪口和血淋淋的太阳 让我交出自由、青春和笔 我也决不会交出这个夜晚

诗句出自北岛的《雨夜》,还是2014年酒馆开业那天写上去的。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!