記者。

723日记 | 悲伤旅程: 寻访40位动车事故遇难者(1)

(2011年)7月25日 周一

……23日发生了温州动车追尾事件,造成数十人死亡,我一直在网上追看信息……

24日,我写了这样一条微博:“【脱轨事故第一条消息乃由微博发出】第一个报道脱轨事故的不是任何传统媒体,也不是几大门户网站,而是一个叫@袁小芫的微博网友。她在上海上学,暑假坐动车回福建。昨晚20时38分她发微博:‘D301在温州出事了,突然紧急停车了,有很强烈的撞击。还撞了两次!全部停电了……’”

这条微博后被@财经网转发,它说“第一条发此微博的找到了”……

7月30日 周六 晴

从明天开始,我的这本日记,可以开始《温州日记》部分了。

是这样的:7月28日下午,有了一个念头:为何不去温州,以一个independent reporter的身份,采访、记录这样一件事……

然后就行动起来,在网上订了去温州的机票,但昨天又取消,主要是自己对这件事没有想好,也没有信心,反复不定。昨天一天都在考虑这件事……

7月31日 周日 晴

现在是在北京飞温州的飞机上。大概在一个小时十分钟后,飞机将抵达温州机场。刚刚迷了个小觉,很困乏。

昨晚将近22时,我发了一条微博,说:“#温州纪行#已买好明天上午飞温州的机票。我将以一个independent reporter的身份去记录723事件。也许得不到什么‘真相’,但希望能得到一个独立于任何机构之外的见证。也为拒绝遗忘。我只代表我自己。”

我订的是早上8:50的飞机,订的闹钟是晨5点整,但昨晚几乎折腾了一个晚上,大概在凌晨4点半才眯了十几分钟,然后爬起来,收拾东西出门,坐车到机场。

这次温州之行的安排,我是这样想的:我关注的重点主要是遇难者及其家属,要写下每个遇难者的故事,寻找他们一生为人的证据;通过我的寻访,争取全景式记录这次动车事故……

昨晚@陆新之在转发我的微博时说:“千万别网络直播,低调才能做成大事。”我之前的一条微博也说:“我也许不会网上直播行踪,我要按照自己的计划潜心做一些工作。但我会及时更新微博。”

我认为陆新之的话很对。而之前的那条微博又难免过于“高调”,但“高调”有时也是一把双刃剑,它可以在危险的时候给自己一种保护……

8月1日 周一 晴

天气很热。比北京还要热。这个时候真不想出门,躲在空调房里才是最舒服的。

昨天很累,以至于没有写接下来的日记。昨天11点多到达温州机场,坐大巴到温州市区,入住于一家商务宾馆。住下后,在房间里上网,向《xx 周刊》的xxx要了几个遇难者家属的电话,之后休息,睡到下午3时左右,开始给遇难者家属打电话。xxx给我3个电话号码,其中只有一个能打通,是在医院去世的遇难者陈伟的弟媳妇,她说已回福州家中,但她告诉了我她丈夫陈浩的电话。我打电话给陈浩,约了晚七八点钟到他们住的黄龙宾馆见面聊。他住在307室。

我傍晚出门,坐车到黄龙宾馆附近,先吃了晚饭,之后在约定的时间到了陈浩房间。陈浩是我采访的第一个遇难者家属。我和他聊时,他房间里的电视机正播放着有关这场动车事故的新闻,内容主要是说xx部对遇难者表示哀悼以及伤病员正在温州各医院里进行救治。当时,陈家共有10多名亲属住在这个宾馆里,这当中包括陈伟的爱人刘长兰。刘长兰住在505房间。陈浩帮我打电话联系刘长兰,刘长兰出去了,很快回来,我和陈浩一起到了她的房间,刘长兰告诉我,她刚才出去,是“出门透透气”。我又和刘长兰聊了一会儿……

陈伟在动车事故中受重伤,在经过几天的抢救后,最终于7月28日在温州市第二人民医院的病房里去世。我见到陈浩、刘长兰时,陈伟的遗体尚存放在殡仪馆里,未火化。他的家属正在和相关部门谈判赔偿问题。

关于动车事故遇难者的赔偿标准,起初定下来的赔偿标准是每人赔付50万元,到了7月29日,又调整为每人赔付91.5万元。但是,很多遇难者家属仍不能同意这样的标准,陈伟遗属同样如此。他们认为对遇难者的赔偿问题,也许不是统一的标准,尤其是,在40名遇难者中,有包括一名意大利女生和两名美籍华人在内的共三名外籍人士,其他遇难者家属认为给这几个外籍家庭的赔付也许不止91.5万元,所以他们也正在力争自己的权益。很多家庭都拒绝签字。陈浩告诉我,就他所知,到目前为止,应该只有10几户家庭在赔偿协议上签了字。

刘长兰告诉我,在动车事故中遇难的意大利女生Liguori Assunta的男朋友潘约翰现在就躺在市第二人民医院的ICU病房里。潘约翰是意大利籍华人。刘长兰跟潘约翰家人聊过,对于有关部门究竟赔付那名意大利女生的家庭多少钱,“他们也都不会给我们讲,”所以她也不知情。

今天10时许,我到温州市二院,找到了潘约翰所在病房。病房门口有个家属休息室,休息室里有六七个上下铺的床位,是供家属休息用的。我问休息室里有无潘约翰的家属,有人告诉我刚才潘的家属还在这里,出去了,可以等一会,因为有志愿者会送午饭来,过一会儿他们一定会回来。

我决定就在那儿等。我与跟我并排而坐的一个老太太聊天,没想到,他居然就是潘约翰的外婆李女士。就坐在这个休息室里,我跟李女士聊了约一个小时。李女士向我详细回忆了她所经历的7·23之夜,也讲了她的外孙潘约翰、意大利女生Liguori Assunta的遇难以及前后其他事……

下午2时许,我到医学院育英儿童医院,牵动人心的两岁半的小伊伊在1号楼4层的ICU病房。我上去,见很多人正在采访,一打听,却不是因为这次动车事故,而是因为另一个小女孩出生,据说那小女孩生下来“像熊猫一样”,身体有些不太正常,社会热心捐助。人很多,有中央电视台的记者,有中央人民广播电台的记者,还有当地的记者。我看到一个女记者拿出厚厚的用纸包着的一叠钱,大概是8万元,交给了那小女孩的父母,几台摄像机把这个画面拍了下来。场面很热闹。病房门口的空间很狭窄,挤了这么多人,很热。

我刚到这里时,见ICU病房的门口有两个保安在守着,听他们说,现在有好几拨记者正在病房里采访。我说我能不能也进去,被拒绝。我问里面是不是小伊伊,他们说不是,而是另外一个小男孩,也不知道他所说是真是假。我问小伊伊的家人是不是在这里,保安说只有伊伊奶奶在,现正在里面陪护。

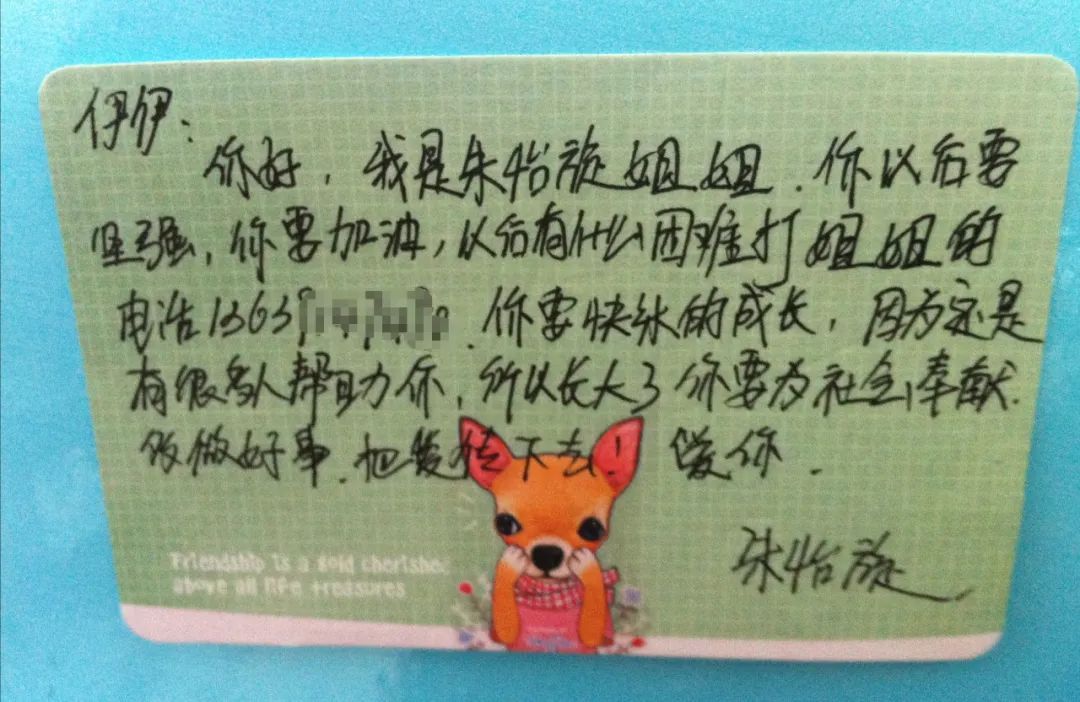

这一层楼梯口的墙上,张贴着一些社会人士给小伊伊的留言,祝福她,鼓励她,给她打气。我拍了一些照片,把其中几张发到微博上。

现在在温州的记者已经很少了。今天中午我发微博私信给《xx周刊》的xx,问他还在不在温州,他回说:“我已经撤了,通知很严格。你在那边注意安全,需要支援就给我电话。”

下午3时许与《xx周刊》的xxx在马鞍东路6号五金大酒店对面的OPPO CAFFE喝茶,聊了一会儿。晚上则与《xx晚报》及腾讯微博的几个同行在奥林匹克广场对面的“边城古寨”吃饭。在OPPO CAFFE跟xxx聊天时,我说我可能要在温州待一个月时间,她问你是不是已经在这里短租了一个房子。这给了我启发,我想,也许应该在这里短租一个房间。晚上去跟同行吃饭,在奥林匹克大酒店附近问路时,在满是小酒肆的一条街上,见有一家旅馆,便进去看,房间价格合适,环境也可以,便决定次日搬到这里长住。

“我哥哥这一辈子过得很辛苦!”

讲述:陈浩(遇难者陈伟的弟弟)

时间:2011年7月31日晚

地点:温州市黄龙宾馆307房间

一

我哥哥是在7月28号上午10点多,大概是在10点45分,在温州市第二人民医院里去世的。当时他受重伤,经过5天抢救,最终还是没能抢救过来。

在官方公布的40名遇难者名单中,我哥哥的名字排在第40,是最后一个。

我哥哥当时是坐在D301次动车的第一节车厢第5号座位。他是去出差,去河北东光县买一台机器设备,他去了河北两三天,回来的时候,从河北到福州没有直达的快车,都是慢车,河北到上海有动车,他就到上海转,就赶上了出事的这趟车。

7月23号那天,在发生动车事故前几分钟,他还给我大嫂通过一次电话,当时D301已经到温州了,从温州到福州,坐动车只用一个多小时就能到,他给我大嫂打电话,说他快到家了,叫我大嫂准备点东西给他吃,他的肚子很饿。我大嫂就在家里等了。他是晚上8点半左右打的电话,我大嫂等了很长时间,10点多了还没见他到家,给他打电话,打了好几个都没人接,后来,到了晚上11点多的时候,又打过去一个,这次是护士接的,那时候,事故发生了,他已经被送进医院了,但是我们这边还都不知道。

当时,护士接了电话,问你是他的谁啊,我嫂子说我是他妻子,护士说,你们赶快来吧,你爱人在这抢救呢。

我大嫂听了,马上就很紧张,她就给我打电话,都语无伦次了,她对我说,你哥哥在医院里抢救,要去一下医院,我就问是哪个医院,当时护士没说是在温州,只说是市二人民医院,福州也有市二医院,我还以为是在福州呢,我就赶到福州市二医院,结果医院里没有这个病人。到了晚上11点40几分了,又打电话过去,这一次是我打的,就问明白了,是在温州啊。

当时我问护士,我哥不是从上海坐动车回来的吗,怎么在温州呢,她说在温州出事故了,翻车了,几百个人在抢救。我一听就懵了。发生那么大的事,得赶过去,但是,大半夜的,什么车都没有。到了第二天也就是7月24号的早上,四五点钟,就包了一辆跑长途的的士,到温州了。

7月24号上午,我到了温州市二医院,主治医生告诉我,说我哥的情况很严重,一直都是深度昏迷,叫他也听不到。当时市二医院那边接待了三十四个伤员,在ICU重症监护室里就有十几个,这当中,我哥哥是伤情最严重的一个。一连几天,他就从来没有醒来过。

我看到他的时候,他摔得很严重,已经面目全非了,很多地方都受了伤,脑部,肺部,肋骨,还有其他器官。最严重的是脑部受伤。他的脑部弥漫性出血,医生说,如果开颅,也没办法排除出血的状况,没办法止血,这是没有办法靠手术的,那只能维持着,等着自己恢复。

到了7月25号,医生就给我们下病危通知书了,那时候他的大脑已经没有用了,其他的生命体征,比如呼吸啊,心跳啊,血压啊,都是靠仪器和药物维持着,医生说想把他送出ICU去拍个CT什么的都没办法做到,因为这些仪器一旦撤掉,几分钟内就停止呼吸了。

我哥就这样支撑了几天,还是没能扛过来。

他走后,是我给他穿的衣服,我看到他的前胸有大面积的淤青,背后也是这样。他右脚踝那里,包着一大片纱布,我们说是不是应该把纱布拆掉,医生说不好拆掉,他的整个脚都裂掉了,怕掉下来。

二

我哥这一辈子过得很辛苦。

我们是福州仓山区人。我哥哥1970年生,今年是41岁。我是1976年生。我们家就我们兄弟两个。他作为家里的长子,从小到大,承担的责任都比我多。

我读书读到大专,我哥只读到初中,然后就出来做事了。我知道他的第一份工作是当保安,这都是20多年前的事情了,收入很低,那时候大家的工资水平都很低,生活水平就是那个样。他一直都没有固定的工作,都是打工。后来他做包装印刷行业,也是给人家打工。

我哥这个人很顾家,自己比较节俭,不舍得吃不舍得穿,没什么别的嗜好,只是偶尔抽个烟。有点钱,他都花在儿子身上。他很少有照片,去准备他的遗像的时候,只能用他的驾驶证上的照片。

还有一点是,他生前一直念念不忘地,就是要赚钱买一套房子。

他一直都没有自己的房子。我现在和父母住在一起,住的是一套拆迁房,80平方米。我哥一家出去住,在外面租房子。我大嫂原来和我哥在同一个包装厂打工,他们就是在那里认识的,她是南平建阳人,现在他们的儿子都15岁了,一家三口一直在外面租房住。你知道,福州房价虽然比不上北京、上海高,也比不上温州高,但是对于普通老百姓来说,也是很高的。光靠我大哥大嫂打工,根本就没办法买房子,所以我哥就想自己也办个厂,他这个念头也越来越强烈,后来他就来找我,说我们兄弟俩一起做这个事情,我也很感兴趣。

我们是想做一个包装盒的加工厂。前年他跟我谈的这个话,我就答应入伙,我们就开始筹备,到现在已经筹备了一年多的时间了,基本上都筹备得差不多了。

他这次去河北,就是为了看机器。7月22号下午,我哥跟我通了最后一个电话,在电话里,他说机器已经看好了,价格也谈好了,如果把机器拉回来,就可以投产了。结果却发生这个事。

三

现在我哥的遗体还保存在温州市殡仪馆里,等善后的事情处理完了,就在当地火化,毕竟把遗体运几百公里回去,也不大现实。

现在我们还没有签赔偿协议,至于别的家庭是不是签了,我也不知道。现在,我们有十三个人在这里,有我爸妈,我的三个姨妈,我的舅舅,我大嫂,以及我大嫂的娘家人,包括她母亲、她二嫂、她的舅妈,还有她儿子。当时我们这些人,从福州来,从建阳来,一门心思扑在我哥哥的抢救上,十几个人,整天都是守在医院那边,就是为了下午能有半个小时,到重症监护室里看看我哥哥。

我觉得,谈赔偿方案的话,应该把家庭状况也要考虑在内吧。我们家的条件比较困难。我爸69岁了,我妈63岁,他们两个老人,我爸是有退休金,一个月一千来块钱,我妈没有任何收入。我哥的儿子今年15岁,我儿子才4岁。我觉得福州那边的民政部门应该配合解决我们今后的生活困难。我妈妈是要靠我和我哥两个来供养的,现在我爸有退休金,还不愁吃饭,如果今后我爸先走了呢,剩下我妈妈一个人,她怎么办?

我妈以前也是职工,也有参加过劳动,她是因为乡镇企业倒闭了,连退休金都没有了。我们提出这个,今天下午,他们说等明年吧,明年就能达成全民社保了,不管你以前有没有工作,年龄到了,社会都要给保障。

现在跟我们这些遇难者家庭对接来谈的,是一个一个工作组,工作组出面,帮我们找铁道部门,来促成赔偿。跟我们家直接对接的,是温州鹿城区政府组成的工作组。我们来温州后,在医院里两三天了,才开始接触到铁道部的人,是在前天傍晚吧,说有什么事情,可以到哪里去找他,我们就去了,结果只有区政府的人在那里。出了这么大的事,只有政府这方面跟我们谈话,接待我们,铁道部门作为责任部门,一个人影都没有。我们提了意见,第二天下午,才有一个铁道部的领导来医院找我们,安慰安慰,就是敷衍,其他什么都没有。

现在我们在温州,比如吃饭这类事情,都是当地政府来解决。温州的政府部门,像鹿城区政府,给我们非常大的帮助。医院也都很尽心。从我赶来温州,这么多天,他们做了很多工作,很热情,很同情,也很体谅我们这些家属,态度非常好,无论们我们提没提要求,都会帮助我们,考虑得比我们自己还周到。说实话,我非常感激他们。

有三个女孩子,当时我哥还在抢救,她们晚上跑到医院,说想去报志愿者,已经报满了,报不上了,就自己跑来看我们。还有一个大企业老板,他是哪个牌子的鞋王,也找到我嫂子,资助了一笔钱。这些都是自发的。我很感激他们。

四

说实话,就我个人的看法,我一直都认为这是一个安全事故。不管之前是什么原因,从雷击到信号灯的质量问题、设计问题,我都是认为,最主要的,还是人为问题。

我哥哥当时在D301的第一节车厢,这节车厢是受损最严重的,撞上去,应该腾空而起了。D301接连掉到桥下三节车厢,第四节也掉下去,插在了地上。

7月23号发生的这个事件,24号没通车,25号就通了。这么大的事,20几个小时之后,动车就恢复运营了。我个人的看法,在铁道部的眼里,并没有把死难者家庭的痛苦放在眼里,他们的眼里面,只有这几天股票在大幅下跌,他们要抓紧时间营运,因为营运才能有收入,才能弥补股市的损失,能重新建立投资者的信心,把股票拉起来。

这个事情,就是铁道部的基层工作人员,比较马虎。责任主要在铁道部门。我们在医院的时候,听志愿者说,铁道部的那些人过来,对外都不太敢说自己是铁道部的,都说是相关部门的。

现在,我哥哥已经走了,只要我还在,我都会记得我哥哥,那其他人呢,现在很多人还关心我哥哥的事,但不会像我这样能记很长时间。还有,像这次动车事故,应该说,它的发生,很明显的,是有一些安全方面的原因。这段时间,轰轰烈烈的,都挺注意安全的,等这个事情过去以后呢,大部分人又忘了。你如果要写文章,就在这方面也提醒一下吧。

这个惨剧,本来是完全可以避免的。

“他走了,把我的希望也都带走了”

讲述:刘长兰(遇难者陈伟的妻子)

时间:2011年7月31日晚

地点:温州市黄龙宾馆505房间

出事之前,他刚给我打了一个电话,他叫我煮一点好吃的,他快到家了。他每一次出差到外地,还没到家,都会先打一个电话回来,叫我煮一些东西等他回来吃。这次,我都煮好了,他一般喜欢吃牛肉,我就煮了一点牛肉,放在那里,等他回来。

我们是在一起做工的时候认识的。他1970年生,我1972年生。那时大概是1994年,我们在福州一个加工盒子的工厂打工,我做活,他负责送货。那时候,我们的年龄都还小,他知道我喜欢吃什么,哪怕很远,都会带过来给我吃。那时我们两个生活条件都不是很好,只能买一些很简单的东西,价格低一点的东西,比如买零食这些东西。认识一年多,我们就结婚了。结婚两年后,我们有了孩子。

我们结婚后,刚开始都还在那个厂里做工,后来我去一个服装加工厂做了一段时间,后来就没有做了。我们都没有固定的收入,就是这里做做,那里做做。他的收入一直不稳定,有时候多一点,有时候少一点,三千到五千,不一定。

他这次出差,是7月20号走的,计划就是来回三天。因为要办厂,家里事情就特别多,有些还没有处理清楚的,他要赶回来处理。我叫他不要赶了,让他就从河北那边直接坐车回来,他就不,要赶。他就是想早一点到家。我讲慢点就慢一点,没关系,你出去都出去了,他说可以赶得回来就赶回来。

他平时很顾家,没有什么嗜好。他在家里,很难得晚上出去,他说出去要花钱,自己赚的钱不多,如果开支大,就买不了房子。我们还没有房子,什么都没有,都不敢去做其他的事情,连旅游都没有去过,怎么敢去呢,去一下都是要花钱。

他家房子原来是拆迁来的,房子又不大,弟弟要结婚,就让弟弟去住,我们就租到外面去,所以他说要奋斗,自己辛苦一点,多赚一点钱去买一套房子。我就跟他讲,没有房子也没问题,我们就在外面租,他就很着急,说小孩都15岁了,以后小孩长大了,怎么办,他就想办这个厂,如果办得好的话,赚到钱,就可以在外面买一套房子,房子不是很大也没关系,一家人住得下去就可以。

从很早,他就想办厂了,正式着手是在去年。这个月,机器拿回来就可以生产了。他去上海参展,看到了河北的机器,就跟他们联系,联系好,就去河北,他本来是要在7月19号去的,没有买到车票,就等到20号才去。

接下来,我不知道该怎么办,现在小孩还那么小,才15岁,又要吃,又要住,还要读书,公公婆婆又老了。真不知道以后怎么过。这几年,主要是靠他。他走了,把我的希望也带走了,我们什么希望都没有了。

这件事情,民间情绪很愤怒。出这么大的事,xx部门的态度都好差。他的身份证没找到,他们说没得找,行李也没找到。

7月26号还是27号,我去温州南站查他的行李,我让他们帮忙查一下我丈夫当时坐车是坐在哪,他们就把他的身份证号码输进去,查到了,他坐一号车厢5号位置。但是行李找不到,我去问了几次,都没有。

我们都没有去过那个事故现场。我们一家子都跑到医院,都紧张得要死。他在抢救,我们都守在医院里。27号下午,去看他,我摸摸他的脚,他的脚收起来一下,我又摸他这边的脚,他也会收起来。他就是在27号动了这么一下,其他的。一点动静都没有。他是在28号晚上走的,28号下午我去摸他,他就没有感觉了。每次去看他,我都要去摸他。

他身上没有一个地方没有受伤的,头,肩膀,手,脚,大腿,小腿,都受伤了。我们看到有淤青。他一身都是伤。好可怜啊。活着的时候做得又累,死了还这样子。真的是很心痛。

“动车怎么也会追尾呢?!”

讲述:潘约翰外婆李女士

时间:2011年8月1日上午

地点:温州市第二人民医院ICU病房外

一

我是潘约翰的外婆,姓李,今年64岁。

潘约翰现在还在ICU病房里。他现在脑子没有出问题,最重要的是他的颈椎还没有做手术,现在还不能做,因为还不稳定,他刚被送过来的时候,两个肺都严重挫伤,医生说要是迟来五分钟,他就没有生命了,就没得救了,还好早到了五分钟。

他今年23岁,在意大利那不勒斯东方大学读中文。他是意大利生意大利长的。这次来中国,本来是带着女朋友一起旅游,另外,他还想去上海联系一下复旦大学,他想到复旦再读两年中文,因为他在那不勒斯东方大学学中文,效果不怎么好。

他们在7月21号从意大利出发,坐俄罗斯航班,先飞到北京。他们本来是想在北京玩几天的,后来我听他说,他们一出机场,因为人生地不熟,他也不大会说中文,他女朋友是意大利人,也不大讲中文,有人过来向他们介绍旅馆,他们就跟过去住了,结果,那个旅馆非常远,坐一趟的士,要一个多小时,而且司机还宰客,说这么远的路,一个人要多少钱,两个人又要多少钱,他就不怎么开心,他说怎么这样子,就没有在北京继续玩,他说他要先到温州去看他“奶奶”,也就是来看我,等我们见了面,他再跟我商量怎么来安排,再去上海联系读书的事。

这样,他们就坐上了这个动车,D301,坐在第一节车厢,他和他女朋友,一个坐10号位,一个坐11号位。

本来,他们从北京来温州,我是不知道的。他到北京了,没有换手机,打不了电话,就发了个短信息给他妈妈,他妈妈当时在意大利,叫他妈妈给他打电话,他又不大会写中文,就写拼音,颠三倒四的,他妈妈看不清,就知道他是叫她给他打一个电话,他妈就打给他,结果打不通,他妈妈给我打电话,说约翰有没有给你打电话。我说,没有啊,她说他叫我打电话,怎么也打不通。他妈妈就开始担心了,还以为他在北京发生了什么事,后来还是打电话,一直都不通,最后终于打通了,他跟他妈妈说已经到温州了。

他妈妈问他:“你到温州了?”他说:“回奶奶那边再说了,我已经到温州了,快到温州了。”他妈妈问他,是叫你奶奶去接你,还是你自己回家,他说要给奶奶一个惊喜,他妈妈说,你要给奶奶一个惊喜,又不知道奶奶家的地址,还是让奶奶接你吧,他说好吧好吧。接着电话就断了,他的电话就打不通了。

打不通约翰的电话,他妈妈就给我打电话,她说你去接约翰吧,我问他在哪一辆火车上,几点钟到,她说电话打不通啊,一下子断了,他说已经在温州了,在温州南站。

我就开车去了温州南站,结果南站的人说动车今天晚点,我说那什么时候到,他说不知道,我说晚点了,什么时候到,怎么会不知道呢,这绝对不可能,看我这样问,他说中间大概出了一点事故,什时候通,现在还不知道。

之前我女儿在电话里告诉我,约翰说已经到温州了,我以为他就是已经到了,在车上等我呢,南站没有,我就想,还有一个温州站,那里都是普通火车,没有动车,说不定他就是坐的火车,在那边等我呢。我就开车去温州站。

我从南站开车出来,这个时候,就听说动车出事了。

车上有收音机,一直在报道,说两辆动车追尾了,说得很危险,我就很害怕,但是,我还是到温州站去找他,我希望他说得不准确,希望他不在这个车上,我是带着这个希望去的温州站。

到了温州站,每个角落都找了个遍,都没有,我就害怕了,我觉得他肯定就在那个车上了,就拼命往回开。这个时候,广播里的报道内容就更详细了,这个广播台讲,那个广播台也讲,说如果亲属找不到人,可以通知他们,他们可以帮忙找。

那天晚上,我开着车,一直找。我是晚上八点出来的,一直找到凌晨四点钟。几乎找了一夜。

我听广播说出事了,就打电话给我儿媳妇,她打开电脑上网,网上马上就有了,因为出事的地点跟康宁医院最近,她说伤员都送到康宁医院了。我就马上开车去康宁医院。

一进康宁医院,就看见大厅里满都是伤员,得有四五十人,都是被抬来的,躺在床上。大厅里摆着很多很多的床,接待这些伤员。我问护士,有这个人吗,潘约翰,23岁。潘约翰是他的中文名字。护士说,没这个名字,但是,很多人的名字都没有报上来,你得自己去打听,去找吧。我就去打听,去找,都没找到。我问还有吗,护士说没有了。我问就这里有吗,护士说这地方都是轻伤的,重一点的,要抢救的,都运到市内医院了,第一医院,第二医院,第三医院,还有其他什么医院,全都有。

我就去找。距离康宁医院最近的是这个市二院。大概在夜里11点钟,我到了这里,就开始问,报名字,他们说没有。我说还有一个外国人,他们说,没有外国人。他们说还有几个无名氏在抢救,我说我可以去认一下吗,他们说不可以,重症监护室,不让进。

在市二医没有找到,我就去三医找,三医也没有。后来我儿媳妇告诉我,网上有报道,温州医科二院,有个外国人在那里,大概死了。我就马上开车过去。到了医科二医,我说我的孙子23岁,个子很长很高,有一米八三,我说他带了一个外国人。他们说这样特征的男孩子没有,名字也没有,有个外国人死了,在太平间里,要不你自己去认一下。我就跟我家的亲戚一起找到那个太平间。

每个医院的太平间都是在最冷清的地方,在角落里,找到以后,门已经锁了,看不见,我就又出来,问那个护士,我说这个女孩子,总有一个医生接触过吧,后来护士把医生叫过来,这个医生说他接触过这个女的,当时她被送到他手里时,就已经死了,我问有什么特征,医生说,大概不到三十岁,二十五岁左右。我又问医生,她身高呢,医生说这个女孩子很高,大概一米六到一米七,头发是卷发。因为我没有看见尸体,我就打电话给我女儿,我问这个女孩子什么特征啊,她说身高一米七,头发是自然卷的。我想就是她了。

我还是找不到约翰,什么医院都去过,都没有,最后有个人告诉我,说解放军一一八医院也有伤员。凌晨三点多了,我又开车到一一八医院,结果一一一八医院的人说这样特征的人没有,绝对没有。我又出来,这个时候,求助中心的人给我打电话了,他们说潘约翰在市二医重症监护室里。

听到这个消息,我就又马上赶到市二医,他们不让我进重症监护室,只能在门口,他们说有个潘约翰,我把我外孙的特征告诉他们,医生说就是他,你放心吧。

后来我问过约翰,他被救到这里时,一路上都是昏迷的,到了医院,很多医生围着他抢救,要把他肺里的血都弄出来,把他拍醒,醒过来后,医生问他叫什么名字,他说他叫潘约翰。

二

动车出事的时候,约翰的女朋友摔得很惨很惨。

她只有22岁,也是那不勒斯东方大学的学生。他们两个处朋友,相处了一年多吧。她之前没来过中国,我外孙想过来联系读书的事,她就跟他一起来旅游,她很高兴。

现在我们全家都在意大利。我有一个女儿一个儿子。我女儿一家在意大利那不勒斯。她在那边做工,有两个儿子,一个女儿,约翰最大,弟弟17岁,妹妹3岁半。我儿子一家也在意大利。我现在和我的老伴年龄都大了,想去看看他们的时候,就过去看看,这些年都是在中国和意大利之间来回走动,每次过去,都住一年两年,这次是在去年回的国,已经在温州待了一年了。

约翰是在意大利Grosseto出生的,2岁的时候,她妈妈把他带到温州我这里,在这里待了两年,4岁的时候回到意大利,那一年,我也跟他一起去了意大利,他长到17岁,读初中了,放暑假,回来了一趟,在这里待了两个月,那时,我又跟他一起回来。又过了6年时间,也就是这次,他才又到中国来。

约翰的女朋友是意大利那不勒斯那边的人。她的爸爸妈妈都四五十岁了。她家就她一个女儿,她还有一个弟弟,6岁。

出事以后,好像是上海的意大利领事馆,马上把她的照片发到温州,进行确认。7月25号下午6点20分,她的爸爸妈妈,她的舅舅,我女儿女婿,还有意大利上海领事馆的人,就到温州机场了。当天晚上,他们到殡仪馆去辨认。没有直接让她的爸爸妈妈看尸体,电脑里的照片一打开,她妈妈马上就认出是她了,当时她爸爸都晕了过去,她妈妈就大哭。

辨认之后,把他们送到宾馆休息,他们刚刚才坐了20几个小时的飞机,很累。那天,上海铁路局来了六七个人,跟她妈妈说,也跟我们说,其实也没说什么,不可能说什么,她妈妈就马上表态,她、说,现在不可能说其他的事情,一,我没有心情,二,不可能谈赔偿,都不可能谈,你们先把我女儿的尸体运到意大利,运回我家里。她妈妈说,等把我女儿送回家,安置了以后,我再请律师跟你们谈。

当时我们家也一样,人都摔成这个样子了,铁路局的人问我有什么态度,我说,我的态度就是,什么都不要,你就赔我一个完整的外孙,他们说,尽量给他医治。

现在那女孩的尸体肯定已经运走了,但是现在有没有运到意大利,我不知道。她的家人是27号离开的温州,从上海回意大利。因为把尸体运回去,在温州这里要把手续都办好,她的家人要签字,她的爸爸妈妈说到上海后还要等几天,运送尸体要通过托运公司,上海出关,还要办手续,也都要她的爸爸妈妈亲自签字。

女朋友死了,一开始,我们都瞒着约翰。应该是大前天下午,他问护士,说你的手机给我玩一下。当时,他的一只手不能动,另一只可以动。护士把手机给他,他就用手机上网了,网上的消息很多,说意大利潘约翰的女朋友死了,他就知道了,他就大哭,哭了一个下午,第二天才稍微好了一点点。

有个上海长征医院的护士长,她是搞心理方面工作的,她就过来安慰他,开导他。以前发生灾难了,像发生汶川地震、玉树地震,她都去做这个工作。她说她不是什么心理专家,但可以把她的经历告诉他,讲给他。那天下午,她一直在跟他讲。

现在我们都不敢在约翰面前提他女朋友,一句话都不敢提。他也不问,不说话。他曾经对我说,奶奶,我想了很多啊,我说你现在不要想,把自己的身体养好,他说怎么能不想啊,我想了很多很多,他说他想她很多很多啊。现在他就不说话了,人家去劝导他,他就应付应付,人家跟他说话,他也应付应付。我知道,他心里很苦啊。

三

现在我每天都来这个重症监护室门口守着他。每天下午三点到三点半,只能进去半个小时,每次只能进去两个人。如果一家有四个人在这里等着进去的话,要两个先进去看一下,马上出来,再让另外两个人进去。每次都是这样。

我们坐的这个地方,是家属临时休息用的,重症监护室都要有人坐在这里,有事的时候会叫你,比如有时病人危险了要你签字,动车事故的伤员,不需要费用,其他人在这看病是要费用的,如果没钱了,要马上交钱,不交钱的话,他们不给治疗,另外,如果病人有什么危险,也要跟家人商量,有其他什么事,也需要跟家属沟通。所以这个重症监护室,日日夜夜都要有人在这里。

我的外孙摔成了这样子,接下来,会有什么后遗症,现在都不知道。他的颈椎还没有做手术,前几天,说要做手术,后来说做手术的话,他肺不好,可能有危险,要等一下。他的左手也受伤很严重,不能动。他的两只脚可以动,但是都发麻。

现在铁路局的人说得挺好的。他们说治疗方面,会有个专案组,对这次7·23事故的受伤者,每个人都有治疗方案。他们叫我们放心,说要把你们医好为止。我说,你们说是说得挺好,但是,我希望你们说话不要像过桥一样,说过就算了。铁路局一个小组的组长说,你要相信我,你要看我的实际行动。

我还跟铁路局的人说,怎么会这样子,怎么火车会追尾的,你们的调度在干什么,在睡觉吗。铁路局的人说:你知道他在睡觉?我说我在问你呢,他不是在睡觉他在干什么呢?调度,是一个人掌握着几千人的生命啊,如果他不是在睡觉,怎么不知道调度呢,你在掌握着这个火车的来往,火车怎么会追尾,怎么会出现这样的事故?

前天,铁路局的人跟我说调度有问题,什么铁路局的正局长副局长,什么书记,全都撤职,我说你撤职不撤职跟我一点关系都没有。

这次死了那么多的人。除了我的外孙是意大利籍,他女朋友是意大利籍,我们还听说,有夫妻俩,是美籍华人,他们带一个孩子,他们夫妻都死了,只剩下他们的孩子。

这个医院里本来有29个伤员,前天晚上死了一个,福州人,41岁,叫陈伟。铁路局的人告诉我,有一对夫妻,是天津人,也不知道具体伤到哪了,大概是骨折,给他们接好,就送回天津去了。这样,这里就剩下26个病人了。

现在我外孙还没有完全脱离危险。我们每天都在看他怎么样,现在是走一步算一步,现在只想他能够脱离危险,能够一天比一天好,其他的事情,以后再说。

(未完待续)

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…