社區活動。我的格仔餅回憶 |放學後點心

在澳門,我們都把比利時的華夫餅【英語Waffle】稱為「夾餅」。

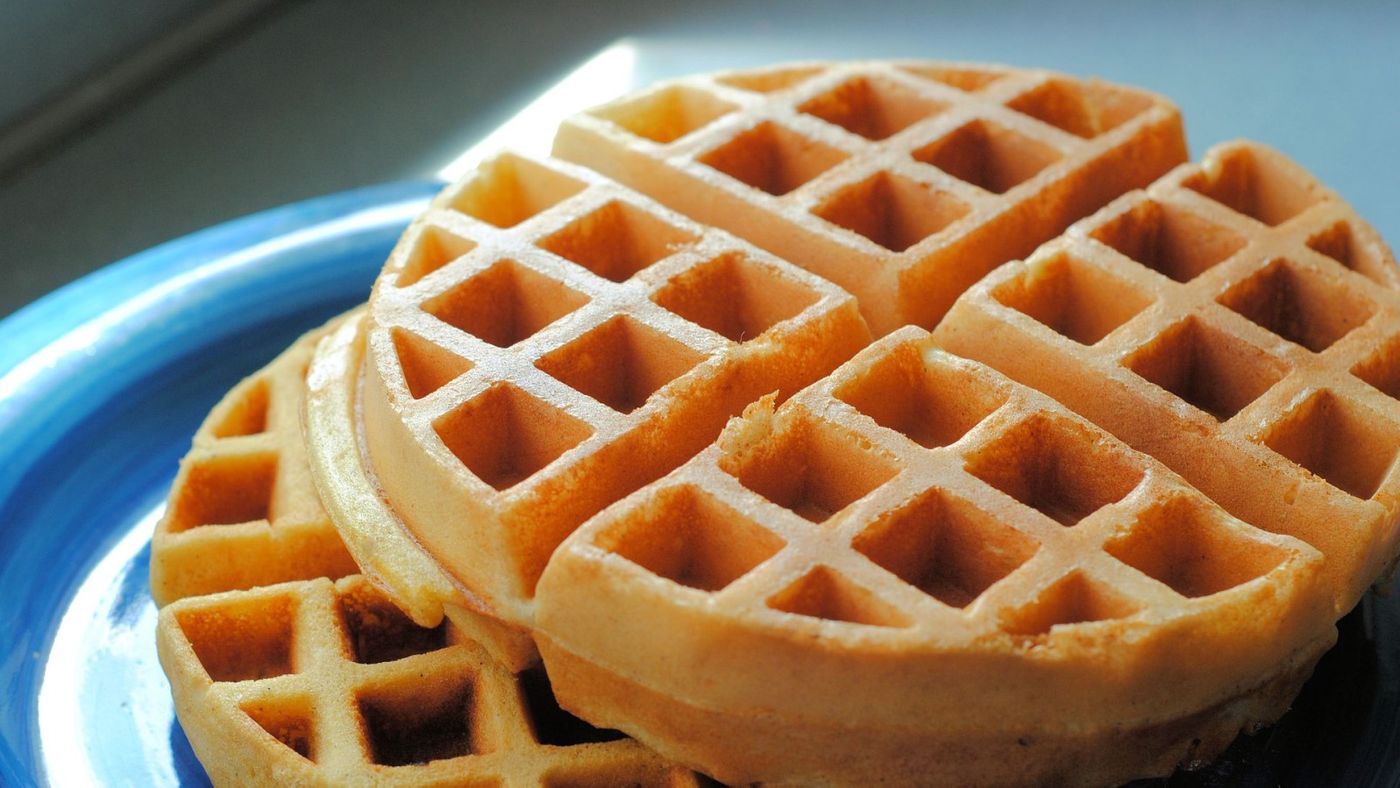

多以圓形為主,格仔內可容醬料,通常對摺成半圓形放進油紙袋給客人的。

下課後的學生們大都停留在路邊的小餐車前,等待熱騰騰的夾餅,一口燙嘴的滋味在冬日裡倍感溫暖,夾餅還有一個好伙伴「雞蛋仔」同為學生的喜愛零食,只因它沒能與夾餅一樣配多種醬料,小時候的我經常忽略它。

夾餅的醬料必定要有以下四種,缺一不可。

牛油 + 白砂糖 + 練奶 + 液體花生醬 = 人間美味、永世難忘

牛 油 = butter,又稱黃油,增加香氣。

砂 糖 = sugar,在嘴巴產生夥粒狀的口感。

練 奶 = condensed milk,煉乳,增添香濃柔滑的味道。

花生醬 = peanut butter,加水稀釋的花生醬能夠迅速融入夾餅內,不用再拿刀子刮罐

裝花生醬浪費時間嘛。

若是擔心高糖、高脂、對花生過敏者,那就不勉強自己配全部的醬料。

整理夾餅的資料,才知道到夾餅是源自比利時。

在維基百科的介紹頁內更詳盡講述其他國家或地區的夾餅的外貌和材料。

英國的馬鈴薯夾餅是能做成速凍食品的鹹餐點。

美國的美式夾餅作早餐,夾餅鬆脆較小而拌有和糖漿,一客就四至五片,早上吃這個未免太甜了。

在澳門超市裡有賣袋裝的烈日鬆餅,雖然它的質地非常的硬,在打開包裝時會被它迷人的蜂蜜香甜給吸引,大口咬下去……痛痛痛、我的牙齒啊。

夾餅出沒在澳門的街邊小餐車、小賣店、甜點屋、酒店的高級西餐。

隨著它出沒地點的增加,讓它的衣飾亦跟著改變,變化出各色各樣的新形象。

小賣店裡的夾餅是傳統的圓形,在麵糊添加巧克力粉、抹茶粉,烘烤的餅底就是該口味,或是在原味夾餅加入巧克力醬、草莓醬、芒果醬等,當然少不了醬料四大天王。

在甜點屋和酒店高級甜點的夾餅外型多樣化,有圓形、正方形、愛心形、扇形,鬆軟平躺在白瓷盤,夾餅不再只有醬料四大天王,而改為蜂蜜或楓糖漿,一顆冰淇淋球、時令水果切片、鮮打奶油、果醬、POCKY餅乾、彩虹巧克力碎等陪伴左右。

價位來說,小餐車和小賣店當然是最便宜,過去是澳門幣5元,現在是澳門幣10元,店舖裡的原味基本是澳門幣20元以上,甜點屋和酒店高級甜點更貴,基本要澳門幣50元。更不論疫情下原料價格提升,那塊傳統夾餅應該……

不要漲價、不要漲價、不要漲價、請保持品質。

不過,無論夾餅的外貌華麗還是簡陋,你依然是我在冬日裡站在街道、等待店家把你交在我手裡的那份溫暖。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!