我在阴郁的夏天向往明媚的寒冬

我之前采访一位导演,他说自己拍一部电影大概需要三四年,那么剩下的人生长度用电影来衡量,大概就是十来部片子。采访之后,我就想我自己的人生该用什么作为度量单位?在这个节奏越来越快,人的时间度量精确到每分钟的时代,一些重要的事情反而应该以每年来计算。

在2017年到现在,我用4年时间完成了旅行探访-记录写作-电子书制作发布-纸质书制作发布整个过程,现在这件事情的最后一步刚刚完成了。

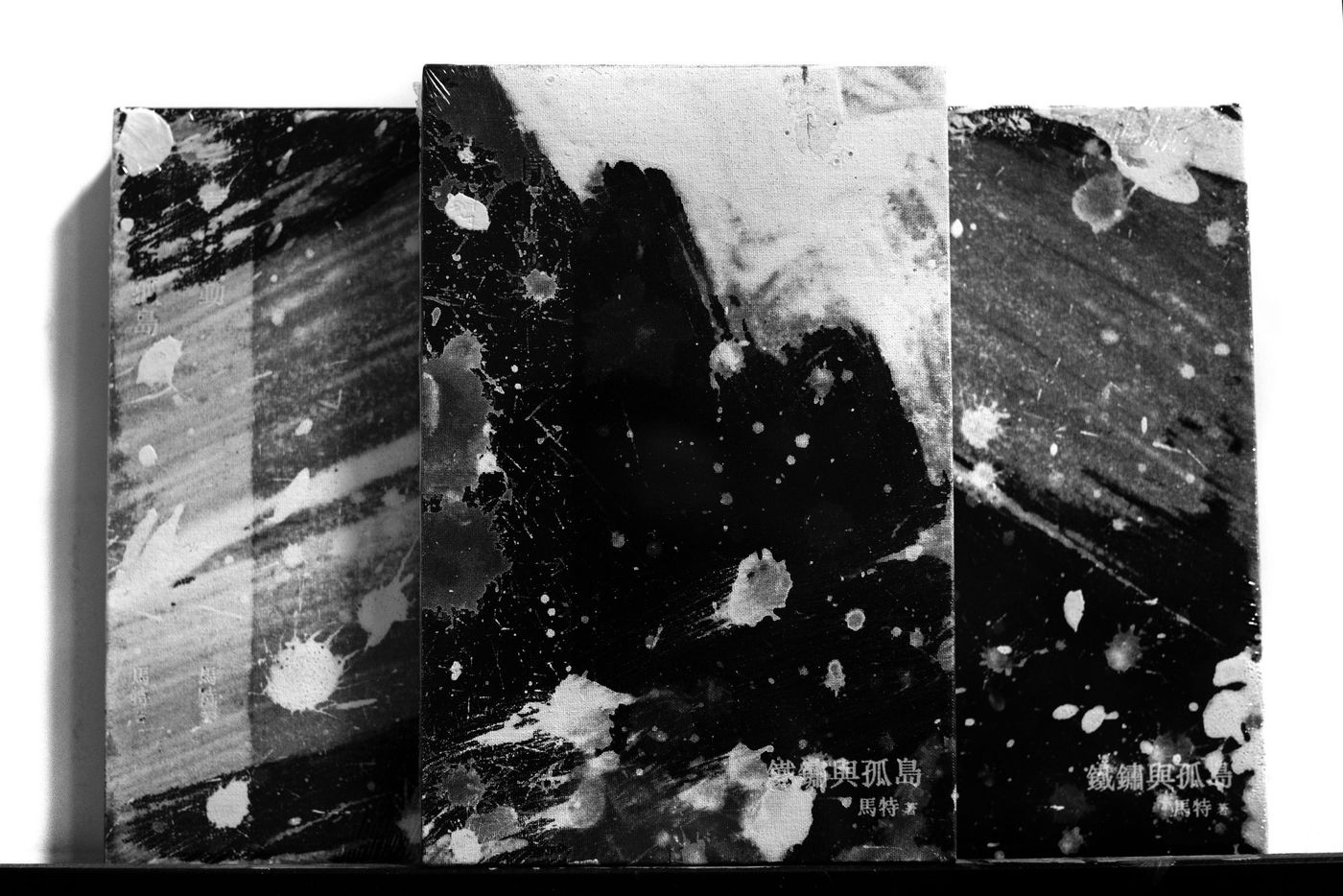

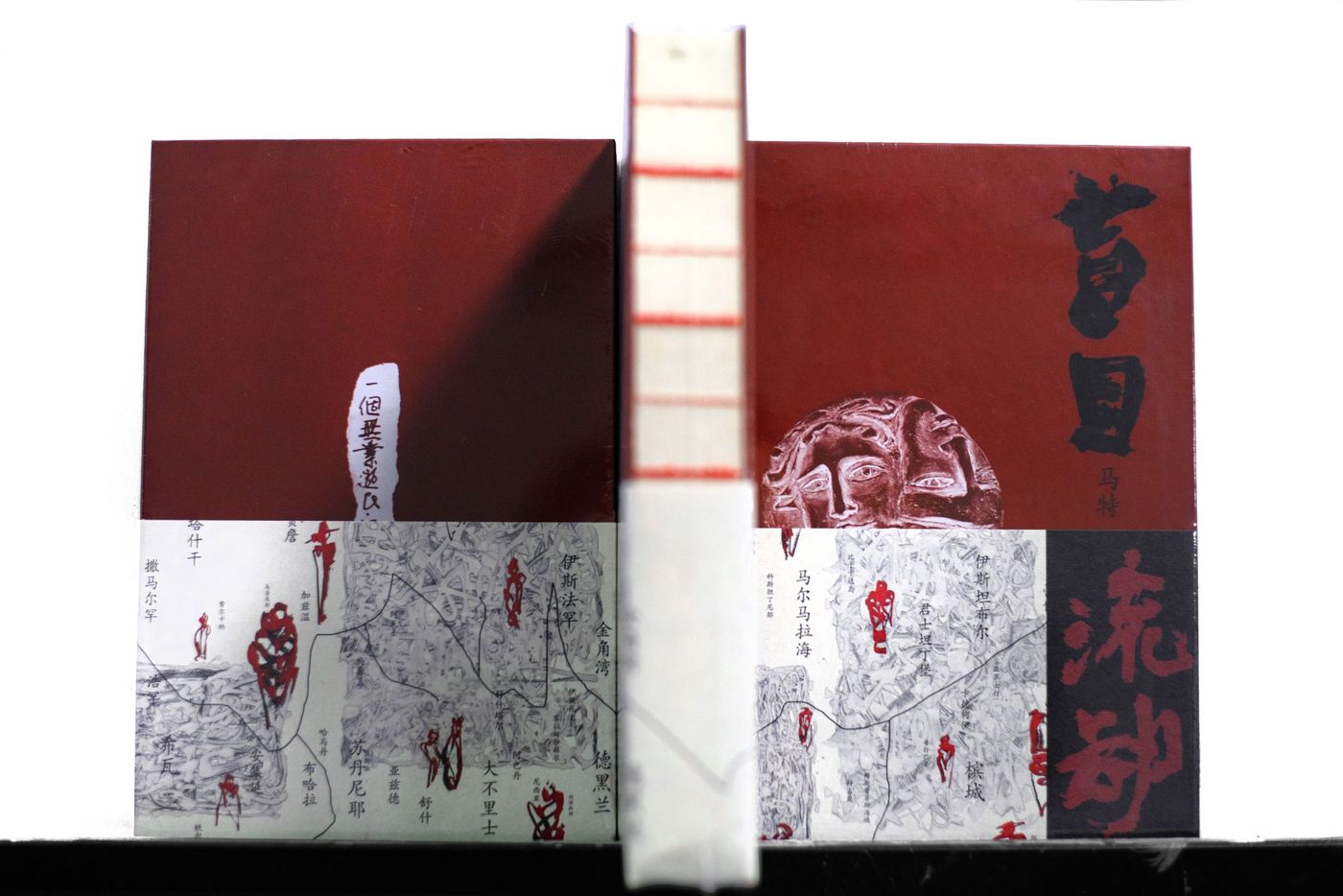

2017年4月,我开始第一次历史文化探访旅行,东北的中东铁路沿线,之后在两年间又做了新疆北部、西康省、南满铁路3次主题探访,从2018年底开始走国外路线,包括马来半岛、伊斯坦布尔、伊朗西部和乌兹别克斯坦4条路线,整理出两本探访笔记《铁锈与孤岛》和《盲目流动》。

2020年,这个荒诞、困惑、虚弱的年份,我与好友钱赓决定共同完成一次创作,用我们的头颅盛装脑海中的墨汁,用我们的躯体进行书写,我的历史文化探访文字作品与钱赓的书法艺术现场表演相结合,这就是联合创作项目“斗量之海”。

这是我和钱赓第一次进行创作合作,虽然我们已经认识很久了。2012年我来到北京参与创办青年文化杂志《云爆弹》,后来钱赓加入了团队。2014年杂志停刊,接下来半年多我和钱赓负责给读者发剩下的杂志,那时候我们几乎每天一起去办公室、一起吃午饭、一起从库房拉货打包发快递,辛苦贫穷而愉悦轻松,那是将焦虑挂在嘴边而内心实则无忧的时光,也是那段时间我开始逐渐了解钱赓的艺术创作。

接下来几年里我们都有各自的事情,我先去了另一家生活美学杂志,又去上海待了一年,之后又回到北京做媒体撰稿,同时做自己的历史文化探访项目,钱赓和嘉熙、Turbo创办了“三只猴子”工作室做影视剧海报设计,同时他开始将书法创作与行为艺术、实验音乐和现场表演相结合,拓展自己的艺术领域。

2020年大疫降临。在道教的观念中,大病是修行提升的过程,在病痛虚弱中修行者如同系统升级一样,精神顿悟与肉体重启,完成境界的变化,“大病”意味着重大改变的发生。

在这一年,我和钱赓都在面对变化发生的机会,我的出版计划受挫之后,开始寻求其他呈现方式,在2019年底到2020年初,我在个人网站(www.tiexiuyugudao.com)上发布了两部作品的免费下载电子版。钱赓和王子衡年初去德国巡演,同样也是瘟疫影响,很多演出取消或者改为视频拍摄,他在德国被迫滞留许久,然后回到国内又要隔离。

我曾在自己的电台节目“北方废墟”中采访过钱赓,2017年林正英去世20周年,钱赓去香港做了一次纪念活动,表达他对僵尸道长系列、林正英本人以及那个时代香港电影的热爱。他到香港的第一天去黄大仙求了一个签,叫太白捞月:蜃楼海市幻无边,万丈擎空接上天,或被狂风忽吹散,有时仍在结青烟。

这个签上描绘的是海市蜃楼,李白当时喝醉酒,以为自己成仙了,看到月亮在河里,结果一摸一场空。当时钱赓抽到这个签的时候,一看是下下签,解签大娘说他这个签虽然是下下签,但属于下下签里面的极签。李白以为自己成仙去捞月亮,作为肉体凡身,他根本没有成仙,但你要说他没成仙,老百姓却都管他叫诗仙,所以他通过某种途径已经达到了成仙的状态,只不过没有脱胎换骨或者飞升的那种,但是他实际上是成功的。

后来钱赓做的第一场公开书法演出就叫太白捞月,钱赓告诉我,如果要认真地解读这个签,或者拿这个签来预示他自己的话,他会想要找到一种跟李白一样的呈现途径,就是一个精神世界上对自己的重新认识,想要活得像李白那种比较奔放或者自私,或者是放浪形骸一点,直抒胸臆、敢爱敢恨那种。很重要的一点就是李白能写诗,他找到了写诗这个途径来表达自己,有一个成仙的目的,也不遮掩自己就是这方面的欲望,钱赓说他也想这样。

今年年中,同样在学习面对挫败的我和钱赓一拍即合,有了“斗量之海”这个项目,这个项目从我行走于大地探访历史遗迹开始,我写作整理书稿钱赓设计封面,我们印出纸质书铺于大地,钱赓在上面写书法最终完成作品。如书名“铁锈与孤岛”,我们之于大地如同孤岛之于大海,以文字书写大地如同以斗称量大海,将我们的精神世界附着于时间的废墟上。

五斗上,墨沉底,字为头颅,盛一碗海。以我们的头颅盛装脑海中的墨汁用躯体书写作品,如同伸手去抓雪花,雪花握在手里冰凉似有实体,张开手却空空如也,作品诞生于完成的瞬间也消逝于完成的瞬间,如同夜晚在午后就已经开始一样。浩瀚的心灵之海被具象为作品,好像月亮在水中映射出倒影,水波月影乱,撩动水面的人看到的月亮好像天空中一群斑斓的碎片,透过作品看到我们精神世界的一角,恐怕也如同月影一样,你要耐心等待水面平静。

这个项目我们要寻找一处用于书法写作的表演场地,感谢好友大豆推荐,我们在北京周边发现了一个充满神奇戏剧性的荒墟之地,植物自然地疯长、人类逝去的痕迹,夕阳照着建筑的废墟与一人高的杂草,仿佛这已经是个人类消失后的世界,我们享受着人类文明时代最后一抹傍晚的阳光。

傍晚,我们在蝉声奏鸣曲中看到一大群喜鹊从林中飞起,小时候父亲总带我去皇太极的昭陵后山,那里也有成群的喜鹊,在沈阳这座重工业城市中,我童年最美好的记忆却是在一片老林子里面。如今又见喜鹊飘于林间,我以为那会是吉兆。

可惜如此美妙的地方,最后我们却没能在里面创作,因为实际上那个地方不允许随意进入,但我们是前一天运送安放演出材料的时候才知道的。我们带着八箱子书和所有的表演道具到达现场,然后在一整天疲惫而起伏的拉锯中,最后更换了地点。

那天深夜,我和钱赓在北京最靠近河北的地方整理完书和道具,发现没有回市区的车,顺风车也没人接我们,最后好心的货拉拉司机把我们拉到一个有酒店和餐馆的地方,但我们没带身份证,所以午夜又走了一公里多的路去派出所开证明才能住酒店。

我小时候总听大人喜欢聊他们年轻时候的故事,那些听起来特别二又很倒霉的自嘲笑话,现在自己活成个笑话之后,发现这些笑话真的很有趣。当我们俩凌晨一点终于入住酒店时,我就想以后一定要把这个故事讲给我的孩子,告诉他我年轻时脑子多么不好使,而那些脑子不好使的经历又是多么快乐难忘。

第二天在钱赓做完书法创作,我们晾晒作品封面丙烯颜料的时候,果然下雨了,说“果然”是因为我们之前看过天气预报知道会下雨,但我们的时间只有这一天。想一想,这和我们这些年做的很多事情一样,本身就是风险很大不可控因素很多自己做不得主的,很多事情的大前提就决定了一定会有很多状况发生的可能,但我们还是固执地磕磕绊绊地硬要把事情做成了。

以前的时候,我会为成功或者失败找到一个关于“选择”的原因,我觉得是“选择”让人一步步走到最后的结果;后来呢,我发现很多事情其实由不得人选择,就是纯粹走运或者倒霉而已,这些走运或者倒霉与人的能力和品格并没有关联,也不会带来必然对应的结果;现在呢,我又觉得还是和“选择”有关,但这个“选择”是一个抽象的概念,是人的自我塑造与环境塑造,并不是具体的决策。有些人的选择导致他会遇到更多走运或倒霉的事情,但这又不是某几个短期决策能改变的,而是他的成长塑造决定他将选择怎样的道路。

我就是牛一样的脾气,拧巴固执,认准了就必须做到,这让我必然要面对不会变通带来的更多挫败坎坷,但也让我坚定地完成每一个计划,下雨要去做,下刀也要去做。

所以各位读者拿到的作品封面上会遍布雨水痕迹、未干透的丙烯涂抹混乱的痕迹、泥土和草叶甚至昆虫的痕迹、手印甚至脚印的痕迹等等,这本书的封面遍布伤痕,就如同书的名字《铁锈与孤岛》一样,被碾压过去的遗迹。

如果将这些伤痕视为苦难,又未免显得有些心灵干瘪,就如同小时候淋雨结果感冒,或者疯跑摔得膝盖永远涂着红药水一样,好像是带着伤害的痕迹,内在却是快乐的,随着时间推移,根本不会记得感冒难受腿摔得疼痛,只会是充满乐趣的回忆。

在人实现自己的追求的过程中,那些看似挫折、疲惫、艰辛的过程,都是最享受的事情。

花了4年时间做的这件事情对我而言有很多自我突破,现代社会很多工作都被拆解成无数的细节工序,一个人很难看到自己所参与事情的完整全过程,更难以全程亲自完成,人与自己创作的价值之间的关联被模糊,以至于人们无法判断在办公室里坐一天到底创造了什么价值,为自己增加了什么,为社会增加了什么。

在这4年里,我最大的乐趣来自于自己亲自完成一件长周期事情的全程。探访旅行前查阅历史文化和旅行方面的资料、制定出详细的旅行计划、实地走访记录、整理成文章、在媒体上发布、制作电子书、编辑书稿印刷成纸质版,从零开始不断往下推进一层层实现的过程。你能做的事情越多,你就越自由。

这个时代应该重新认真思考所有曾经的笑话,为第三次世界大战囤积罐头不再是杞人忧天,我们要做好面对社会彻底破裂崩盘的准备,创作者应该意识到自己的作品不只针对当下,而有可能成为人类旧时代遗迹碎片的可能性。这就是我为什么那么执着于把自己的作品变成纸质版,因为我不确定下一个新时代人类是否还能读取今天的电子信息格式。

在人类如鼹鼠一样躲在地下庇护所中的时候,我想他们不一定还能使用电子阅读器,但如果我的作品足够幸运,也许会侥幸被保存,人们在昏暗的烛光中阅读,甚至可能成为下个新时代残存的人类的文献基础,谁能说得准呢?

2020年对于很多人来说是一个界限,第一次世界大战的1914年是20世纪的真正开端,旧的帝国时代被打碎,人类前所未有地关注人本身,而又蔑视人本身。有时人们最细微的情绪都会被体察到,最隐秘的欲望都会得到解放,有时人们只是一个用来衡量政党瓜分利益的比例和测试武器的杀伤力的数字。在这个疯狂的世纪里,生命被抽象成为理念的一部分,但人们不能拥抱理念,不能亲吻理念,理念是冰冷无情的,理念存在的作用就是消解纯自然的人性,把自然无序生长的人性变成有组织的力量。

20世纪是这样一个理念碰撞不断解构建构的世纪,而21世纪则是理念瓦解的世纪,21世纪的真正开端是2020年,人们需要开始审视个人与社会的关系,期待像过去一样统一的社会共识已经是不太现实的,人们要面对社会共识破碎分裂的可能性,自发建立和参与更小而紧密的共识群体。

20世纪基于理念的共同体的尝试已经宣告失败,2020年之后需要重新思考基于亲缘、婚恋等亲密关系,以及可追溯的先天和成长塑造过程,并非理念塑造了我,而是我从出生开始周围的空气、泥土和流水塑造了我,甚至是我父亲祖父周围的空气、泥土和流水,每一颗尘埃融于我的血液中,决定我与外界的关联。

我在旅行中反而会敏感于定居,以及和定居有关的家庭、婚恋、族群等等关联,人的生活方式与所处地域的互相作用,这些旅行并没有让我沉迷于行走本身,而是更期待与血缘、情感、性爱、理念、共同经历等等相关的稳定关系。有意思的是,我在旅行中一直想着自己家中的事情,当回到家中却又在脑海里继续未尽的旅行。

这就是我在过去的几年里所做的事情,也是这两部作品《铁锈与孤岛》与《盲目流动》中想要记录表达的,去寻找跟我出生成长的土地有关联的空气、泥土和流水,这种关联覆盖了超越时间的历史记忆,我希望可以保存下去。

在这个过程中,我在不断思考自身与写作的关系,之前我也曾把写作当成换钱的工作或者满足自己期待得到关注的虚荣心,现在我依然不排除这两点,但开始考虑一个关于生命痕迹的命题。我们今天的创作并不只是为了当下,“被留到下个时代”有时不是主动完成的,甚至留下的并不是创作者最引以为傲的作品,很可能是他并不得意的那件无意中幸运留到最后。

对创作来说,延续下去是一种策略,有老虎的策略也有老鼠的策略,老虎的策略是一生只完成一部作品,但这部作品很可能遗失,更可能在有生之年没有完成。老鼠的策略则是尽可能多地创作和传播,用数量来对抗时代交界处的大毁灭。

我们普通人不必那么极端,把全部心血孤注一掷,或者肆无忌地惮粗制滥造。极端是容易的,困难的是如何把握平衡,我这两部作品的发布就是一次尝试,在互联网阅读习惯下坚持印刷纸质作品,又与艺术表演结合传播作品,希望以老鼠的效率保留下老虎的作品。

这部作品在夏天发布,我原本更希望是在冬天做这件事情,在我看来寒冬是明媚的,人们会互相拥抱取暖,夏天却是阴郁的,光明的裹挟下不允许暗影存在。

我们假装此刻就是冬天好了。

想要获取作品请关注微信公众号“斗量之海”。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!