马特是真名,历史文化探访者,个人网站www.tiexiuyugudao.com,微信公号:斗量之海。

伊斯坦布尔旧游记(四)寒冷窒息中神圣的哀伤

伊斯坦布尔是一座充满神圣与哀伤的城市,在欧洲人的视角中,君士坦丁堡的陷落具有巨大的心理冲击,尽管在1453年之前拜占庭帝国已经几乎瓦解,国土仅剩君士坦丁堡一城,但依然被视为罗马文明最后的延续,土耳其人的征服让这个神圣的象征最终被打破。也许是我来到这座城市恰逢冬雨时节,更能体会到那种哀伤的温度与空气。

称这座城市为哀伤而非惨烈,是从我这个东亚人的视角来看,东亚是这个世界上最惨烈苦难的地方,君士坦丁堡尚存遗迹,穆罕默德二世这位征服者在他所处的时代也算是足够宽容的。相反东亚的历史上遍布灾难与恐惧,普通老百姓从来就没有过尊严,荒年人不如狗,丰年人如狗,三年一小灾,五年一大灾,天灾不够人祸来凑,相比之下伊斯坦布尔的哀伤在东亚人看来恐怕是过于矫情了。

我在冬雨中漫步在伊斯坦布尔城内,穿梭于各个历史建筑,试图去领会伊斯坦布尔的神圣与哀伤。很多来到伊斯坦布尔的游客都会去参观托斯卡帕皇宫,我并无兴趣,欧洲人热衷的奥斯曼宫廷香艳故事不过是在教会道德管制严格的年代对东方式淫荡的幻想,倘若谈及高度压抑的平民情欲生活、畸形的男女关系和肆无忌惮的专制皇权下的宫廷惨剧,古代中国才是巅峰。

我在皇宫外墙路过一座拜占庭红砖建筑,上方有一个粗矮的圆顶,这是神圣和平教堂(Hagia Irene)。我沿着一条狭窄的通道进入教堂内部,教堂其实很小,几乎没有任何装饰,一张网挂在空中,防止飞鸟和蝙蝠的粪便落下。

神圣和平教堂是君士坦丁大帝修建的,是君士坦丁堡最早使用的一座教堂,直到第一座圣索菲亚大教堂建成后被取代,第一次君士坦丁堡大公会议就是在这座教堂里举行的。

现在这座建筑在公元6世纪由查士丁尼一世重建,公元8世纪由君士坦丁五世改建,一般认为教堂下半部分是查士丁尼一世时期的,上半部分是君士坦丁五世时期的。君士坦丁堡被奥斯曼军队攻克以后,神圣和平教堂被划进皇宫的宫墙之内改为军械库,今天这座教堂被改为博物馆,主要是当音乐厅使用举行古典音乐会。

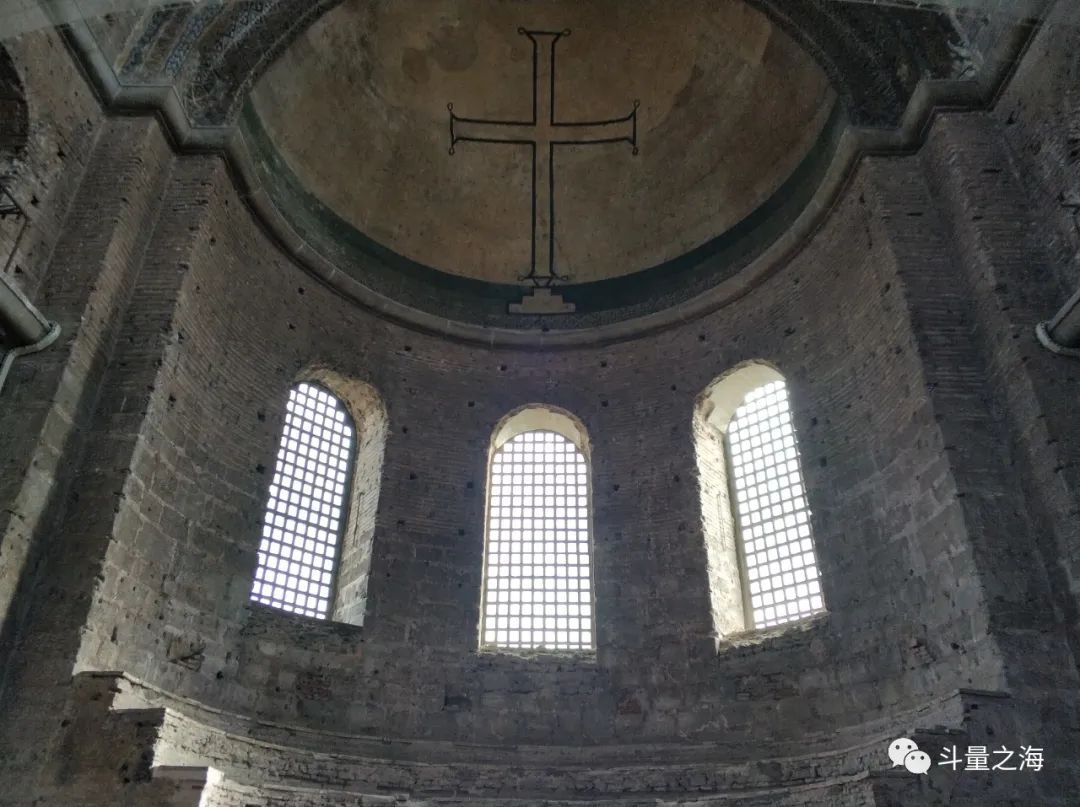

站在教堂中央,我正面的前殿上方只有一个非常简单的十字架墙绘图案,没有任何圣像画,这一点不同于其他留存的拜占庭时期教堂。由于圣像破坏运动的影响,君士坦丁五世修复教堂的时候没有使用任何人物形象,专注于崇拜十字架,在教堂内的柱头上也有十字架雕刻,边缘石条上绘制着几何图案和树叶。

与神圣和平教堂同时代的还有另一座教堂,同样修建于圣索菲亚大教堂之前,这座教堂被称为小圣索菲亚教堂(Little Higia Sophia),正式名字叫圣徒塞尔吉乌斯和巴克斯教堂(Church of the Saints Sergius and Bacchus),现在是一座清真寺。小圣索菲亚教堂由查士丁尼一世在公元6世纪下令建造,被认为可能是圣索非亚大教堂的模板,这座教堂在奥斯曼帝国统治初期保持不变,直到巴耶济德二世时期才改为清真寺。

我从神圣和平教堂沿着和游客群相反的道路走过去,进入清真寺的时候正好赶上礼拜时间,等礼拜结束后,我在清真寺里的柱子和二层长廊边缘大理石带找到当年教堂时期的遗留,上面有古希腊文的铭文,写着:献给皇帝查士丁尼、他的妻子西奥多拉和圣塞尔吉斯。

小圣索菲亚教堂与圣索菲亚大教堂是同一个设计师,但是在建筑细节方面与圣索非亚大教堂有很大的不同,并不是全然的缩小版。建筑外部砖石结构采用了当时的常规技术,使用沉浸在砂浆中的砖块,墙壁由小石块制成的链条加固,建筑内有一个漂亮的两层柱廊沿北,西,南三面,内部有大理石石柱。

在查士丁尼一世的叔叔贾斯汀一世统治期间,查士丁尼被指控策划谋反,被判处死刑。圣徒塞尔吉乌斯和巴克斯出现在贾斯汀面前担保查士丁尼的清白,这两个人是罗马军队的守护圣徒,曾经是罗马军官,因为秘密信奉基督教被处死而成为圣徒。查士丁尼被释放后感激地发誓,一旦他成为皇帝,他要修建一座教堂奉献给两位圣徒。

我想找到最能代表这座城市哀伤的教堂,在远离老城中心区的西边,老城墙附近有一座教堂是我要去拜访的地方,就是柯拉教堂(Chora Church)。

柯拉教堂最初是作为君士坦丁堡城墙外修道院建筑群的一部分,教堂全名叫“乡下神圣救世主教堂”,Chora指的是它最初位于城墙外的位置,成为教堂的缩写名称,16世纪柯拉教堂被改为清真寺,1948年变成博物馆。

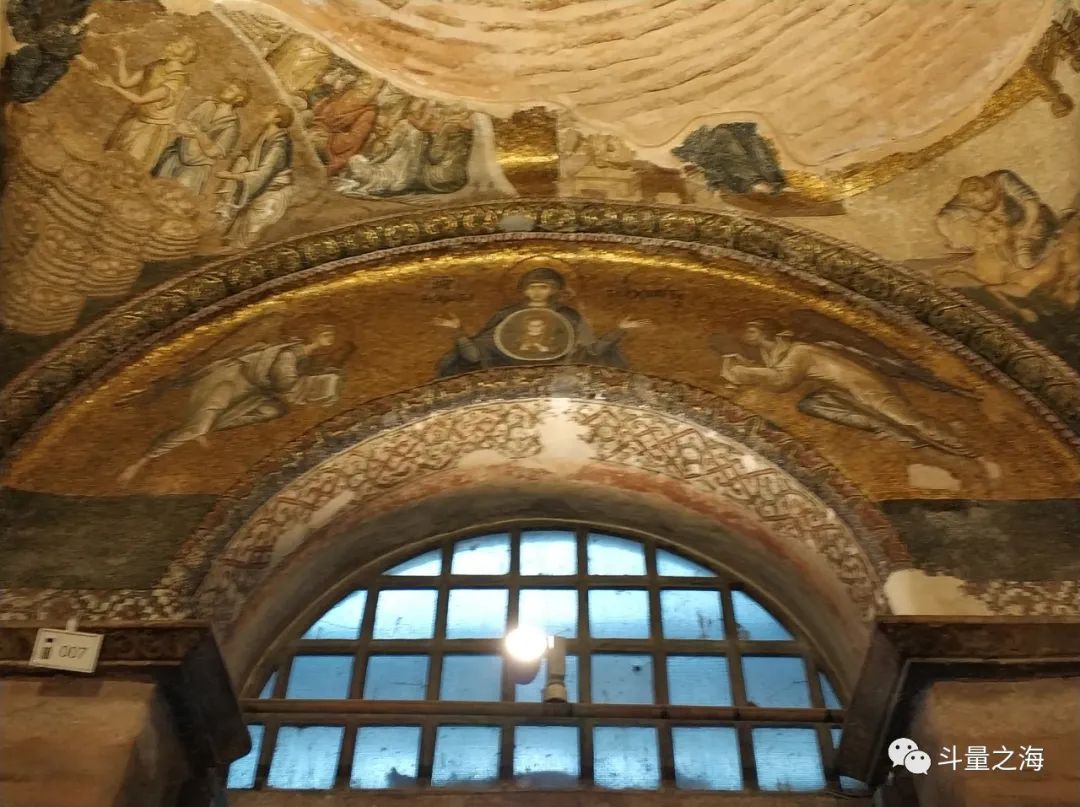

我沿着破损的老城墙来到柯拉教堂,这里正在维修中,整个教堂被包裹了起来,只有一部分开放参观,右边的走廊和两道前厅的右侧都不开放,柯拉教堂内部空间并不大,但这里的镶嵌画和壁画却是独一无二保存完好的。

在1315年至1321年之间,拜占庭政治家西奥多·梅托齐特思(Theodore Metochites)赠予这座教堂许多精美的镶嵌画和壁画,1328年西奥多被驱逐出境,两年后他回到君士坦丁堡,在柯拉教堂里成为一名修士度过了人生的最后两年。在柯拉教堂的墙壁上有一幅镶嵌画,描绘的场景就是西奥多跪在耶稣脚边,将柯拉教堂的模型献给耶稣。

我走进正门,从第一个前厅左侧开始参观,这里讲述了耶稣的一生,包括圣母前往伯利恒、玛利亚和约瑟在叙利亚总督居里扭面前缴税、耶稣降生、圣母玛利亚带耶稣返回、撒旦试探耶稣、耶稣与生活居所铭文、三博士觐见希律王、圣彼得和圣乔治。

我经过一道小门走入第二个前厅内,这里描绘的是圣母玛利亚的一生,天使报喜、玛利亚降生、玛利亚怀抱圣子、约瑟遇到玛利亚、在天顶是大幅的耶稣与祖先世系图。还有一件大幅作品,描绘的是耶稣、圣母玛利亚和两名教堂捐赠者:艾萨克和玛利亚(这个玛利亚是蒙古圣玛利亚教堂的玛利亚公主),很遗憾这幅镶嵌画残缺严重,只留下圣母和耶稣的上半身形象,艾萨克和玛利亚只剩下头部完好。

穿过这两道门厅,我走进了教堂的正殿,里面几乎没有任何修饰,我回头看到一幅很著名的镶嵌画——《圣母安息》,描绘的是圣母在升天之前的场景。金色的背景中,众使徒和天使环绕着圣母的身体,耶稣在中央俯视着母亲,怀里抱着一个婴儿。

婴儿象征着圣母的灵魂。关于圣母升天不同教派有所分歧,天主教会认为圣母无染原罪,肉体与灵魂一同升天,东正教则认为圣母如常人一样经历了死亡,死后灵魂立即升天,肉体三天后复活升天。圣母晚年住在使徒若望家中,去世前各地的使徒们被召回和圣母告别,圣母去世时,耶稣被众天使簇拥着从天而降,将母亲的灵魂抱在怀里。

要理解伊斯坦布尔的神圣与哀伤,这座教堂中是很好的体验,在中国日常感受到的基督教更多是关于爱的话题,然而基督教中更深刻的话题是关于苦难的,基督教一开始诞生就是个人面对强权暴政,这些早期历史中隐含了很多关于我们在这个世界上如何面对痛苦的理解。

伊斯坦布尔这座城市见证了基督教的荣光,一座超越所罗门的大教堂被建立起来,同时又见证了基督教的破裂,十字军毁坏洗劫了同属于基督徒的城市,因为教义与权力之争,圣像被清除覆盖,相比之下穆斯林的进入反而温和许多,反对圣像崇拜的基督教派一度认为同样不拜偶像的穆斯林才是朋友,君士坦丁堡陷落是对异端的惩罚。

柯拉教堂用长图卷式的绘画描述了耶稣和玛利亚的一生,耶稣的人性与神性曾经是基督教内部争执的焦点,在柯拉教堂中用这样一种结合的形式阐述了这个问题。

在正厅左右两侧墙壁上,一幅是耶稣基督,一幅是怀抱圣婴的圣母,一束灯光正好打在这里,圣母一脸的哀愁。这幅画和《圣母安息》对应着,一面是母亲抱着年幼的儿子,那个她在逃难途中的马厩里生出来,三十岁就被钉死在十字架上的儿子,一面是儿子抱着母亲升天的灵魂,那个无染原罪却一生在颠沛哀伤中的母亲。整个伊斯坦布尔的冬季都弥漫着这种气息,命中注定的牺牲,又并非刺痛,而是寒冷中缓慢窒息的包裹。

圣像画中的人物极少出现笑容,大多是哀愁悲悯或者惶恐的脸,我无从得知玛利亚与耶稣之间是否有普通母子的温馨欢乐,在教堂的画卷中,母子俩就这样度过了各自神圣而苦难的一生,这既关乎神性,又让人性的一面动容。

我前面提到第四次十字军东征给君士坦丁堡带来了浩劫,建筑被摧毁和掠夺,在伊斯坦布尔有一座建筑见证了这座城市最后的抵抗。我沿着蜿蜒的街区寻找老粥厂清真寺(Eski Imaret Mosque),也就是曾经的东正教基督全见修道院。

伊斯坦布尔的很多拜占庭建筑都在维护中,这座也不例外,被绿色工程网覆盖着,只能透过缝隙看到建筑的样子,也无法进入内部参观。

这座教堂最早建于1087年,皇帝阿历克塞一世的母亲安娜在君士坦丁堡一座山丘上建起基督全见修女院,院内包括这座基督全见教堂。1204年4月12日,十字军围攻君士坦丁堡,阿历克塞五世在修道院附近设立指挥部,在这座修道院内,他看到恩里科·丹多洛指挥的威尼斯共和国舰队攻入君士坦丁堡。十字军攻进城后,阿历克塞五世逃走,这片建筑群遭到十字军的洗劫,之后分配给威尼斯的本笃会修士,在拉丁帝国占领君士坦丁堡期间,这里改为罗马天主教堂。

1453年君士坦丁堡陷落后不久,教堂改为清真寺,修道院附属建筑变成附近的法提赫清真寺的伊斯兰学校和施粥厂,清真寺也就因此得名老粥厂,这片建筑群曾数次遭受火灾,修道院的最后遗迹也早已消失了。

我在巷子里绕着这座清真寺走了一圈,它被周围的建筑紧密包裹住,很难完全看清楚外观。建筑的外墙由红色砖石组成,窗子都已经被拆除了,外部全是脚手架,上方也被遮雨棚盖住,透过脚手架可以看到里面的墙壁非常斑驳。

同样在修复中而条件更差的是维法教堂(Church-Mosque of Vefa),在一片布满建筑垃圾的废弃拆迁区里面。维法教堂最初建于10世纪或11世纪,献给奥古斯都·西奥多罗斯(Hagios Theodoros),拉丁帝国统治期间同样被用作罗马天主教堂。

在奥斯曼征服君士坦丁堡后不久,伊斯兰学者莫拉·古拉尼(Molla Gurani)把这里改为清真寺,他是苏丹穆罕默德二世的导师,是伊斯坦布尔的第一位穆夫提,清真寺也以他的名字命名。

我在一条巷子里找到了维法教堂的遗址,周围一片都是在拆迁的老城区,这座教堂对面就是一片垃圾场。我在垃圾堆里找到一个尽可能高的地方眺望建筑全景,建筑的结构样式还在,可以看到老教堂中央的圆形拱顶和四周的拱形窗,砖块被剥离的很严重,好在基本形态还都完整。

这两座拜占庭时期的教堂都在维护中无法参观,我感觉很遗憾,根据工程牌子上的介绍,差不多要两三年后才开放。但想想看,这些建筑已经度过了一千多年,期间无数次战乱、抢掠、火灾,不断被修复和改建,在一千年的跨度中,个人的两三年是微不足道的,在我生之前死之后,这座建筑依然屹立在这里,我用自己短暂的时间线去衡量这些建筑,只会徒增伤感。

离开这两座维护中的建筑,我去寻找了一座可以开放参观的拜占庭建筑,目前还在使用中的泽伊雷克清真寺(Zeyrek Mosque),曾经是东正教的基督全能修道院,也是伊斯坦布尔现存第二大拜占庭宗教建筑遗址。

1124年,拜占庭皇帝约翰二世的皇后——匈牙利的圣艾琳娜修建了基督全能修道院,包括基督全能教堂、图书馆和医院。皇后去世后,皇帝在旁边又修建了另一座教堂,来纪念妻子想要收容贫穷困苦人的愿望,艾琳娜皇后的石棺就在圣索菲亚大教堂进门的长廊里,1136年第三座小教堂建起,把两座大教堂连接了起来。

在拉丁帝国时期,教堂由威尼斯教会管理,修道院改为鲍德温二世的皇宫。拜占庭帝国复辟后,恢复了东正教修道院,之后在奥斯曼帝国时期改为清真寺,以学者莫拉·泽伊雷克(Molla Zeyrek)的名字命名。

这座建筑曾经多次失火后维修,修道院的图书馆已经损毁,直到1966年北面的部分才恢复,近几年还在修复中。我围着教堂走了一圈,砖石墙面保存非常完好,这座建筑是由三座教堂组成,在远处可以眺望到五座圆形拱顶,北面的那座被认为是最老的,只有一个拱顶,中间的稍晚,南面的最新,各有两座拱顶。

我在雨中走进清真寺,从正门进入礼拜殿内经过两道大理石门,门厅上方还保留着当年教堂的砖石外表,没有被泥灰覆盖。礼拜殿的内部结构与其他清真寺不太一样,因为这座教堂本身就是三座建筑连接起来的,内部被柱子分隔得有些奇怪,伊斯兰教礼拜要朝向麦加的方向,所以最前方的讲坛是斜向的。

在清真寺礼拜殿内,有两根方形柱子应该是曾经教堂的原件,其他的柱子都已经被换掉了。教堂曾经的装饰几乎已经完全消失,只在一处墙壁上还有大概半个平方米的壁画痕迹,但只有一点点残留,被玻璃覆盖保护着。

礼拜殿的大理石地面是拜占庭时期的遗留,但是被地毯覆盖着,如果工作人员允许可以掀开看一下。此外这座建筑旁边还有当年修道院的蓄水池,不过我并没有找到开放的入口。

离开这座拜占庭建筑,我又回到城市西面靠近城墙边的地方,周围是一大片公共墓地。这里曾经有一处圣泉,被认为来自圣母的慈悯,可以让生病的人痊愈,圣泉在一座以圣母之名修建的教堂内,我想去探寻一下。

圣母玛丽亚之泉教堂是查士丁尼一世统治的最后几年建立的,近一千五百年来,这座教堂一直是希腊东正教最重要的朝圣地之一,最早的那座建筑经历过多次毁坏和重建,在15世纪已经彻底消失。

我走进教堂内,教堂前面的院子里是一片墓碑和石雕,一位看门老人接待了我。教堂是长方形,内饰装饰华丽,在中殿右侧有一个讲坛,后面有很多圣像,从教堂出来还有一个院子里面也是石棺和墓碑。

我通过一段向下的通道进入地下室,通道里有圣像画和教堂修复的希腊文纪念牌,落款是1834年,是现在这座建筑修建的年份。地下室里相对比较朴素,除了大理石墙面铺设,上方顶棚基本都是砖面,这就是圣泉所在的地方。

地下室中有几幅画描绘了圣泉的奇迹,其中一幅圣像画,圣母怀抱圣子在最上方,身旁有两个天使,下方有一个水池盛满泉水。水池后面皇帝站在他的守卫旁,还有正教会的主教们,水池正面下方,瘫痪和癫狂的人被泉水痊愈。圣泉上方还有一幅圣像,圣母怀抱着圣子,这部分被银质外壳盖住,周围是天使,下面是国王、主教和士兵,同样泉水让病人痊愈。

在圣泉前方的台子上有两个银质杯子,不知道是不是有人来取水饮用,但看门老人没有邀请我品尝的意思,我也不是基督徒,就没有询问。

离开圣泉已经将近黄昏,下起了雨,空气寒冷萧瑟,我搭上渡轮前往另一处属于穆斯林的圣地——埃于普苏丹清真寺。在乘坐渡轮前往清真寺的路上,我先去了拉赫米·考契(Rahmi M koc)工业博物馆参观了一下。拉赫米·考契是土耳其工业大亨,退休之后建立了这家博物馆,里面都是他的私人收藏。

我来的时候正好赶上学校集体参观,全是超可爱的小萝莉,我和一群周末活动的小学生一起吃午餐。这座博物馆我太喜欢了,不光有各种老爷车,还有飞机、坦克和潜艇,包括一架二战时被击落的B24轰炸机。又有很多特别童趣的各种玩具模型,光婴儿车和木马摇椅就有一大堆,这个博物馆主人的乐趣确实多彩。

埃于普苏丹清真寺在西边离城区略远的一座小山丘下面,周围是一片穆斯林的墓地。埃于普苏丹清真寺是为了纪念埃于普·阿尤布·安萨里(Abu Ayub al-Ansari),他是先知穆罕默德的朋友和战友。在公元670年阿拉伯人围攻君士坦丁堡的时候时,埃于普已经是一位老人,但依然参加了战斗,在战场上病死,士兵们埋葬了他。

1458年,在征服君士坦丁堡五年后,苏丹穆罕默德二世找到了埃于普的埋葬地,在遗址上建造了一座清真寺,这座清真寺也是奥斯曼苏丹加冕典礼的传统地点。

埃于普的陵墓位于清真寺祈祷大厅正门对面庭院的北侧,我跟随众人进入,墙壁上镶嵌满了蓝红颜色的瓷砖,人们在其中祷告、朗诵经文。埃于普陵墓受到土耳其人的极大崇敬,很多奥斯曼时代的军人和官员都埋葬在这座清真寺周围,清真寺后面的山丘上是一大片墓地,我沿着陡峭的小路走上墓园,远眺清真寺的全景。

从山上墓园走下来的时候,在清真寺外面的庭院里,我遇到了一场葬礼,穆斯林的葬礼有站埋体的习惯,无论是否认识,也要随着众人陪伴亡者待一会,这是有回赐的事情。我踩着浸满冰凉雨水的鞋站在众人之间,他们并没有因为一个陌生的外国人出现而奇怪,清真寺的唤礼声响起,结束了我这一天对伊斯坦布尔神圣与哀伤的寻访。

我低估了伊斯坦布尔的冬雨和山城下雨天的流水,我的皮靴连续几天爬坡石砖路之后,鞋底竟然开裂了,踏着湿透了的鞋和袜子走了一天。迎着往下激流的雨水上山,感觉水在我鞋里流进又流出。

伊斯坦布尔下了一整天的雨,我已经习惯了下雨不打伞,人们喜欢冬天下雪,积雪可以掩盖一切的丑陋和肮脏,而下雨只会把泥土与垃圾冲上街道,人们如此热爱被粉饰的一切,以至于盼望着永远严寒,积雪不要融化。

我特别喜欢大暴雨,一点点末世的征兆都让我很兴奋,小时候看过一部老电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》,里面有一句经典台词:空气在颤抖,仿佛天空在燃烧,暴风雨就要来了。我分析自己为什么这么喜欢大暴雨,因为我是个很少社交的人,也不喜欢社交,大暴雨就让我有了天然的不出门的理由,仿佛不是因为自己格格不入不合群,同时别人也不方便出门,大家被某种强力的自然外力共同约束,满足了我这种社交关系中的弱势群体对结果平等的寻求。

我常看到很多人说想增加生活的可能性,我好奇有没有人想要努力减少生活的可能性呢?他们或许排斥变数,抵触新鲜感和节外生枝,希望一切是单调而可控的,在快速发展和躁动的社会中,他们也许很难受。

我不觉得从自己这样一个遥远外国人的视角上,能够理解这座城市最敏感细腻的东西。如同在我的故乡和工作的城市都没有大海,我的记忆中就没有大海的气息,没有海风吹拂的印象。无论是教堂中的圣像画还是那些散落石头的历史,都是更偏向于文本式的内容,而非完全根植于内心感性世界中。

一个地区的历史会沉积在人的意识中,对于伊斯坦布尔这座城市来说,石头留下的历史和中国人喜欢在书面留下的历史是相通的,都见证着人们对于当下的乐观忍耐和对未来的悲观忧虑,即现在的苦难一定会过去,更大的苦难一定会降临,这一点是我更能深切领会的。

晚上我沿着海岸散步,偶遇了德拉古特(Dragut)的铜像,奥斯曼帝国最负盛名的海军司令之一,也是一名传奇的海盗,他参与的最后一场战役就是围攻马耳他,马耳他陷落对基督教世界是一个极大的震动。

看着海边的德拉古特铜像,高大强悍,目光眺望远方,我突然想到有一个中国民间传说中的英雄好汉也是如此高大强悍,他去世在水边,留下了一首偈语:平日不修善果,专爱杀人放火,忽地断开金绳,这里扯断玉锁,钱塘江上潮信来,今日方知我是我。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

铁锈与孤岛

多数人愿意跟随时代,甚至期待自己能引领时代,但总要有人负责落后于时代,成为人群中最无趣的那个人,郁郁寡欢地跟在时代后面捡拾被碾过的碎片。有的人就是永远都高兴不起来,总会在狂欢中嗅出苦难的味道,在歌舞升平里挖掘那些希望被永远遗忘的过往,那些令一小部分人感觉尴尬,同时令大部分人感觉扫兴的记忆。

发布评论…