记录,是我对这个社会最激烈的反抗。

互联网下岗后,她在广州城中村当保安丨全面放开前72h纪实

互联网下岗后,她在广州城中村当保安丨全面放开前72h纪实

原创 荡妇二号 荡秋千的妇女2号 2022-12-03 20:34 发表于广西

11月30日,广州卫健委宣布,多区解除疫情防控临时管控区,同时不再要求全员核酸——这是3年来,国内第一次释放出明确的“全面放开,停止动态清零”信号。

放开后的第一个周六,12月3日,广州确实出现了挤兑:在恢复堂食的火锅店。39家海底捞中,33家的晚餐排号到中午就被拿完。人们走上街头,看电影,逛夜市,进商场:都不再需要48h核酸证明做通行证。

在广州摄影师二中兄11月30日拍摄的照片中,海珠的合生广场上,废弃的隔离水马已经被推倒。

在数日的封控后,它们一夜间失去了用处。广场上往日被一片红色遮挡的视线,又重新开阔起来。

广州海珠区

丨图源公众号“爱走路的人”,二中兄 摄

11月30日,我们采访了博主@北川卡夫卡,三天前,她开始以“城中村保安”的身份,在微博上更新“保安日记”。

六个月前,她以应届毕业生身份,从重庆一所大学毕业。半个月前,她是广州一家互联网大厂的员工,拿着过万的薪酬。在一波年末裁员潮后,11月27日,她下岗再就业,成为城中村的“卡口防疫保安”。

她发现,卡口的一切规则,到实践中变得灵活。

有奶奶进村买菜后出不去,她趁没人时开了小口,偷偷放她出去。她看见有人翻墙逃出村,回来时拎着一大包物资,安保假装看不见。这里的人“只能进不能出”,小猫小狗却出入自由。

在这场疫情防控的最小单位里,她经历了放开前的最后三天。11月30日,广州放开后,她再次失业。

当保安前,她做过代购、在线教育、互联网,如今的她觉得自己就像“行业冥灯”,“精准赶上了每一艘将沉的船。”

如今的广州,船沉,浪止。透过她的眼睛,我们看见三年中,骤然转向的三天,同做了一场深入长夜,又懵然惊起的梦。

以下是北川卡夫卡的自述。

01

终局

梦醒时分,我选择做核酸

11月29日那天,我还在卡口值勤到凌晨。城中村的安保是三班制,我上16:00-24:00的班。

11月30日中午,我醒来,手机里密密麻麻弹出无数消息:“广州解封了”“出行不看核酸”……

我急忙点开官方发布,“海珠、荔湾、天河、番禺等多个区解除临时管控区域的管控措施。”随后,安保工作群里发出了第二天新的排班表,“不再需要检查核酸,每个卡口的执勤减半。”

我恍惚着,刷了一下午信息。长期封控已经让我不再敢相信任何一个“乐观的声音”。

而真正意识到“广州解封了”,是下午去村口执勤,有几个年轻人进来,同事让ta们扫码通行。

ta们哈哈大笑,直接往里闯:“扫什么啊,政府都说了普通感冒而已,不扫也能过!”

卡口的人流,比之前不封控的时期多了至少20%。有人来问:“我进了还能出吗?需要啥条件?”我回:“能进能出,绿码就行。”

我所居住的城中村,被水马封住

其实,现在我在的番禺区,就连黄码也能过了。因为广州取消了很多核酸检测点,几乎没有地方做核酸,也就不能转绿。

这天(11月30日),是我作为保安的最后一天。我看见有很多人拖着行李从村中离开。广州的机票已经被炒到两千一张,火车票也售罄了。据说,南站到处都是加价卖票的黄牛,就连顺风车也从平时的150元/人,涨到了现在的600元/人。

大家都在“逃离”,害怕这只是短暂的一个“口子”,不久后又会再次封城。

这天,我原本也准备逃了(离开广州),去北京或者长沙老家,寻找新的工作机会。现在,首要烦恼是找地方做核酸“转绿”,我是黄码,但广州所有核酸点都撤了。

其实,我当保安的后两天都是黄码。但都是我查别人,没有人来查我。

我其实已经一个月没做核酸了。

02

开端

居家办公的一天,我被裁员

真没想到,保安工作只做了三天,我就失业了。这是我这个月第二次失业。

第一次失业,接到(互联网)公司的裁员电话,是11月18日下午两点,我正在出租屋里居家办公。

广州疫情封控很严重,尤其是在城中村。我住在广州番禺区一个很大的城中村。这里房租便宜,一间不错的40㎡电梯房,每个月只需要1300元,是外面的一半。我当时已经被封16天了。

封控期间,

公寓对面的路口被铁皮封住

刚接完电话时,我很兴奋:不用上班了,放假了还赔钱了,自由了!直到晚上,复杂的情绪涌上头来。裁员是早有心理准备的事情,只是没想到会这么快。

今年下半年,互联网行业都在大裁员。我在一家国内做直播的头部公司,经历的是第三波裁员潮。走时,我看了一眼企业微信大群,公司的人今年已经被裁掉25%。

那晚,我开始喝大酒,喝完了几乎一整瓶伏特加。女朋友说我吐了十几次,吃了四次胃药,感觉人随时会没掉。

我22岁,是今年6月毕业的应届生,本科期间有抖音、快手等多段对口的实习经历。所以秋招时还算顺利,找到这份大厂运营工作。我的家乡在湖南一个小镇,从拿到大厂offer的那天起,我就是整个家族的焦点与中心。被裁员的那天下午,我想到的第一句话是:回家该怎么跟爸妈交代?

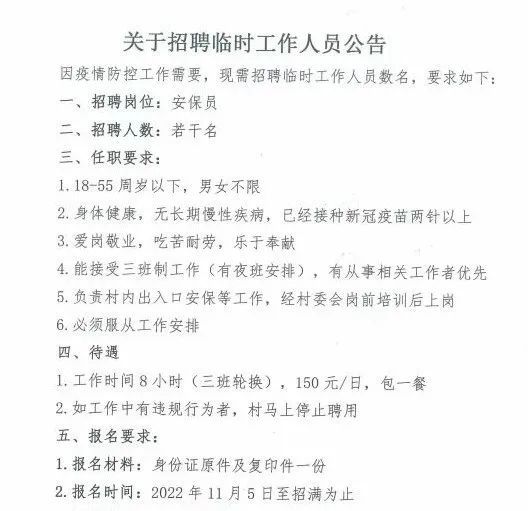

11月25日,我去公司做最后一天的工作交接。在地铁上,我看见自己所在城中村的公众号上发了一则推送:因疫情防控工作需要,现需招聘临时安保人员数名,18~55周岁以下,男女不限。工资150元每天。

当时我就发了一条微博:我的下一份工作有着落了。

第二天是周六,下午三点半,我去村委会报名,村里管安保的“保安队长”就坐在大堂,面前放了一张很简陋的木桌子,充当面试处。

面试只问了一个问题,“你打了三针疫苗吗?”

一起面试的还有两个年轻女生,很瘦小,身高只有大概155cm。她们在村外的服装厂和实体店上班,封控后出不去,老板直接算她们停工,没有工资,“来做保安能有份保底的收入”。

晚上,保安队长把我们所有人都拉进一个微信群里,群名是“11月27日”,群里第一条信息是,“恭喜你们备录用了”。

“备”打错了。我正式上岗了。

03

日记一

红袖章身上套,我在村里畅通无阻

11月27日,周日,我正式开始在广州城中村做安保,150块一天,三班倒,我上16:00-24:00的班。没有制服,每人发一个红袖章,上面写“广州市番禺区群防共建”。

戴着章,我就能在村内畅通无阻,还能出村购物。

我的工作内容是,按照“只进不出”看守关卡,让外来人员扫码进村,查验绿码;阻止村内居民外出,有资格外出的查验通行证或工作证明。

卡口用装有滚轮的铁质栅栏封住,一般只开允许一个人通过的小口,两边分设临时岗亭。

解封后,岗亭和栅栏都成为历史遗迹

(摄于11.30 17:23)

和我一起站岗的同事有四个,额外还有一个“监工”,一般是村里本地居民。

跟我关系比较好的是一个90年湖南老乡,他疫情前自己开淘宝店做服装生意,团队最多的时候有75个人,一天流水1w+,纯利能有7k,因为广州服装厂这边成本低。

这是湖南老乡十年来第一次上班。每天,他都表现得很新鲜兴奋,“没体验过这种固定工作”,“疫情封控太孤单了,想出来找人说话”。他来这儿,纯为了唠嗑,压根不缺钱。每天上班工资150,晚上请我吃宵夜就得花六七十。

另外,还有两个00年左右的女生,我叫她们“蓝卫衣”和“红马甲”。

蓝卫衣每天站足八小时,兢兢业业,会跟每一个试图出去的村民讲道理,“现在广州疫情很严重,村里也有密接,黄码特别多,不明白的请看公文……”村民听得不耐烦,就会往回走。

“红马甲”则会直接吼,“自己去看73号公文,别在这妨碍我们工作!”有人闯关,她会冲上去骂:“操你m什么人啊,人人都像你这样,社会不乱套了啊?”

她每天都穿着一件印着“党群共建 凝聚民心”的红马甲,不知道从哪来,这制服只有她一个人有。

我做这份工作时,总会有点心虚(觉得不该这样对待村民),但她们俩很有底气,觉得自己“在做一件特别有使命感的事情”。

红马甲还会“作诗”。村民问她,“明天能不能出?”她会对每一个人说,“谁也不知道明天和意外哪个先来临。”表情显得很得意。

她比我和湖南老乡早来五天,经常教育我们,“你们太斯文了,还和人笑呵呵的,要凶一点别人才会怕你。”

监工的男人有四五十岁了,一般站在水马外侧摸鱼,抽烟玩手机。他有一个巨大的肚子,Polo衫被撑得变形才能勉强包裹住,总搭配窄口牛仔裤和小皮鞋。我叫他小皮鞋。

在有人试图蒙混过关时,小皮鞋把人撵回来。他是这个组里代表“大人”及“武力值”的一位。

我则是组里的摸鱼代表。大部分时候,我都坐在临时岗亭或水马后面,看小说,听播客,写保安日记。

打起来时,我忙着拍照、录音、录视频,活儿就交给有责任心的红马甲和蓝卫衣抢着去做。

湖南老乡说,我上班8小时,摸鱼7小时,没摸鱼的1小时,是在认真吃饭。

04

日记二

翻墙,吵架,这里的原则是“按闹分配”

按照“只进不出”的规则,村里的卡口只有持有通行证或者工作证明的人能够出去。一般是村里物业、防疫人员才持有。

居民个人按理说是没法开通行证的。但实际上,通行证只需要村委会盖章就生效了,“灵活性很大”。

有时,外头工地的工头就会来“疏通关系”,拿到村委会的章,让住在村里的农民工出去干活。

没证的居民,只能“硬闯”。最后,实际上实行了“按闹分配”。

一个40多岁的男人,进村办事后要出村回家。被拦下后站在路口大喊:“查我的核酸,查啊!我三十天,天天做核酸,全是绿码!你们现在还不让我回家?那想怎么样,我这辈子就在(卡口)这里住?”

这时候,红马甲和小皮鞋就会把他拉到一边,问他“你有没有什么证明”,让他随便出示一个。实际上这个行为,只是给后边想要出来的人打马虎眼,然后放他过去。

(没证放行)这事,主要由监工小皮鞋主管,原则是:不能让人在卡口闹。

闹了,很容易煽动情绪,让后面的居民一起集体冲卡,这是会背责任的。所以,一旦有人“发疯”,小皮鞋就会暗示大家,睁一只眼闭一只眼。

今天,有五六个民工冲卡失败,被小皮鞋堵在岗亭盘问:“你们哪个工地的?叫你们老板来领人。”沉默一阵后,一个工人回答,“老板?老板开房去了!”他的肩膀上满是泥污。其他人哄堂大笑。

晚上,还有一个服装厂老板要出村开工,试图跟在外卖车后面“蒙混过关”,被红马甲抓住。被拦下后,他只能回村。

但后来,我看见他从远处两米高的铁皮隔离处翻了出去。村里停了很多共享单车,村民会踩着单车坐垫,借力翻出围挡,一天有好几个。

铁皮隔离处停满了共享单车

(摄于11.27 17:14)

几个小时后,这个老板提着一袋物资大摇大摆,走进了村。我们(几个保安)都装作没认出他。

我也放过水。下午,一位住在附近的奶奶进村买菜,不知道只进不出,买完菜出不去了。她挨个儿求安保,说残疾的孙子独自在家,等她回去照顾。

被拒绝后,我看见她坐在卡口围挡旁的小凳子,呆坐了一个多小时,愣愣地不说话。

趁人少的时候,我偷偷开了条缝,让她回家。

这天,保安群里一天抓获15个黄码,11次冲卡。冲卡的所有人都被拍照、留底记录。

05

日记三

不自由的人,和自由的狗

第三天,我遇见一个光头黑人,一个白毛老外。他们无视所有关卡,自由进出,对通知也不闻不问。

红马甲第一次拦他们的时候,老外叽里咕噜说英语,红马甲捂着耳朵就开始往后退,“你不要跟我说,我听不懂。”

后来,周围的人越围越多,她就让老外随便出示个证件后,出村了。之后,他们再没被拦过。

语言不通,在卡口被拦住的黑人

(摄于11.28 16:44)

保安们对能沟通的人“更硬气”,对这种沟通不了的,反而能避则避。

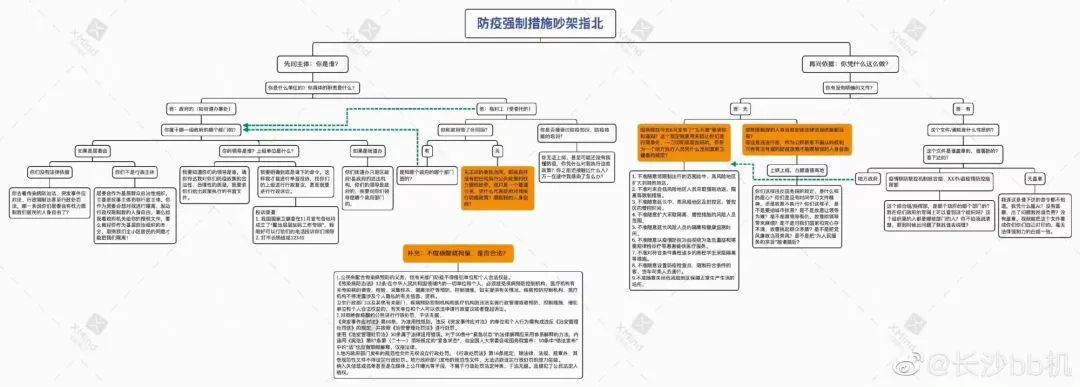

下午,来了一对情侣。讲粤语的女生按照网上模版质问安保:为什么不让出去?这个规定是谁定的?负责的人是谁?你们是哪个单位安排在这的?

她的逻辑表达很清晰。红马甲除了“问村委,不知道”外,不做其它回复。

防疫沟通指南丨图源 法大师兄

粤语女生越问越勇,眼看就能通过关卡。这时,她被男朋友一把拉走,他对她说,“不要吵了,人家不让就是不让,问他们也没用。”

人有诸多限制,动物在这里却是不受约束的。今天,来了三只小猫,两只小狗。

一位骑电动车的年轻男生,要带生病的小狗去看病,他打电话叫朋友在卡口外等着。

男生把小狗从电动车上抱下来,拍拍小狗屁股说,“过去、过去”。于是,一只卷毛、屁股圆圆的白色小狗,就屁颠屁颠从我们面前跑过卡口。四个保安,都在给它行注目礼。

跑出关卡,被保安叫回来做核酸的小狗

(摄于11.28 21:01)

每一只从关卡走过的小动物,都要被我周围的保安叫“不要走,禁止通行,不准出村,回来做核酸”。然后,在保安们的笑声中走掉,也有小狗真的傻傻地跑回来。

村里有“宵禁”。22点后,骑手不能进村。村里做烧烤的老板,三四十岁,晚上十一二点,只好自己送餐到关卡,递给骑手,骑手再接着送餐。湖南老乡看见他,随口说了一句,“这么辛苦啊,这么晚还在做事。”

烧烤老板突然崩溃,神情激动:“不做事怎么活?你们当保安还有钱拿,你们肯定不想解封,那我呢?我家里小孩上学,十二月店里马上又要交房租,信用卡还有三万多块没还,我拿什么活?再封下去真活不了了!”

宵禁后,外卖骑手全堵在水马前等顾客取餐。我听 ta们聊天:“这边路不好走啊,有没有哪里好走一点,不想在这边跑了。”

封控以来,很多地方都安了栅栏,之前可以送餐的小路都无法通过,骑手需要绕路才能送到,很多平台都不再设置“超时”。

我听见一位骑手说,“哪里都不好走,不是封路,就是修路,还到处都有这些土八路!”

06

梦醒之后

12月1日,保安们都被解雇了。保安队长在群里正式通知:“按上级部门要求,下午开始不再守岗查码,所有临时工作人员不再上班。”

湖南老乡决定,回家经营自己的自媒体账号。蓝卫衣和红马甲之前在的实体店和工厂都已经重新开门,她们要继续回去上班。

从11月27日上岗至30日,我在这个村口的临时岗亭里,佩戴红袖章执勤了3天。

3天里,我回答了无数次提问。但有些问题似乎也不需要我回答,例如,“你们都不知道为什么要封吗?那你们在这管什么?你们没脑子没良心的吗?”

3天里,我说过最多的话是“等通知”“不知道”“不让出去”“扫码通行”“问我们也没用”。

在我眼前发生的那些事情,人们直接爆发的情绪,都变成发呆时脑子里转着圈的进度条,一个一个消化掉存起来。

解封后,公寓对面同一位置,铁皮消失

封控37天后,我第一次看见这么大片的天空

(摄于12.3 17:01)

疫情到现在,我度过了上学、实习、工作、裁员,辗转了十几个城市,现在马上又要离开广州。而之后防疫政策到底会如何发展,我不知道。

这两天,不断有朋友在其他城市,继续遭遇“返乡无法顺利进站,被大白扣住身份证强行拉去隔离”,“学校有阳性成密接,仍需到方舱隔离一周”,等种种“防疫加码”的问题。

新闻上也还持续出现,“大白闯入家中强行将居民带离隔离”,“核酸阳性再次检测复阴”等乱象。

我是否真的梦醒了,还是会继续进入下一个梦境?

也许永远无法等到那个确切答案,因为它“只在一念之间”。

但我相信,提问本身,就比答案更重要。

口述&部分文字来源&正文图源丨北川卡夫卡

撰稿丨荡妇二号

编辑丨秋骞

视觉丨既明

荡秋千的妇女 出品

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…