后南斯拉夫时代(一):他们从未有过更好的生活?

感謝被激活 一篇2017年的舊文 算是在這裡的一個開啟吧:)

按:塞尔维亚在去年对中国游客免签,成为第二个对中旅行免签的欧洲国家。这个深处巴尔干半岛的中欧之地,在很多人的记忆里好像异常遥远又略带亲近。伴随巴尔干的联想除了90年代的民族战争外,还有南斯拉夫、共产主义这样的词汇。BBC曾在1995年制作过一部名为《南斯拉夫的死亡》(The Death of Yugoslavia)的纪录片,冲击愤恨的人群、姿态百般的政治家、陷入混乱的多族军队、争相蜂拥的媒体... 多年之后,你还能在贝尔格莱德听到的一句话是:“贝尔格莱德不是柏林(Belgrade is not Berlin)。”

1. “曾经有一个国家 她的首都是贝尔格莱德”

在飞机降落贝城前,库斯图里卡《地下》里的开篇台词,我临窗默念。这个城市里包含着无畏无惧野蛮生长的感觉。贝尔格莱德不阳光、不华丽,残缺破旧、荒芜沉寂;但又自由顽强,像一个老嬉皮。这个城市的沉重中夹杂着大片的凌乱,初看刻板生硬。

一路朝老城的方向行进,想起波兰摄影师Pawel Starzec说的,“贝尔格莱德的夏天,城区里挤满了人,有种电影《银翼杀手》的感觉。” 观察着这个破败、有点后科幻感的城市,和来机场接我的房东Dusan聊天。

忽然,Western City Gate猝不及防地出现在我眼前,狭窄的道路上,它高耸笔直地伫立,反倒是我被惊得不知所措,不由叫出了声。Dusan不以为然地看了眼这座粗野主义的代表作,皱皱眉头,好像并不喜欢。粗野主义出现于上世纪五十年代,建筑大多是除水泥混凝土外无任何装饰的庞然大物,在二战后紧张的国际氛围中,对这种建筑风格的解读不可避免地披上了政治含义。

我的房东Dusan显然对这些建筑嗤之以鼻,“我们并不喜欢这些粗野风格的建筑,它不好看,没什么美感。但好像它因为丑,还挺出名。以前它们是政治权威的象征,现在不如说是赤贫感。看到带着顶层餐厅的那一半了吗?拥有这一半大楼的公司早就破了产,所以空了好几年了。如果你晚上来这儿,这种对比会更明显更诡异… ”

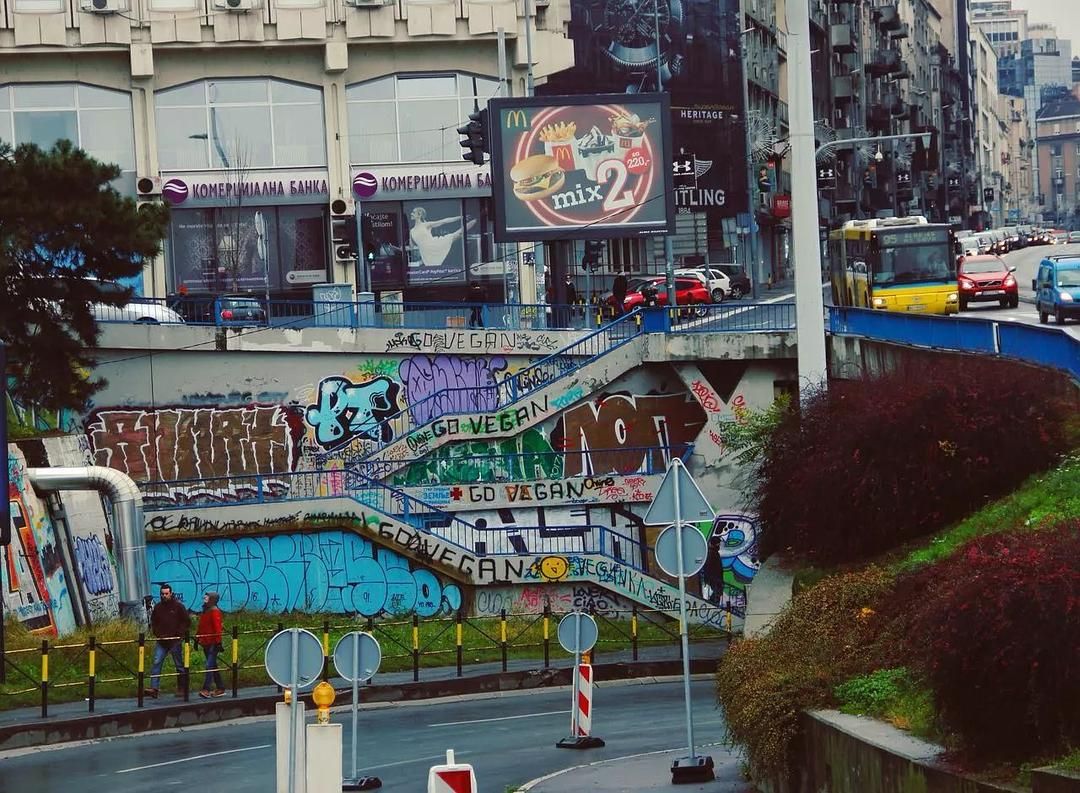

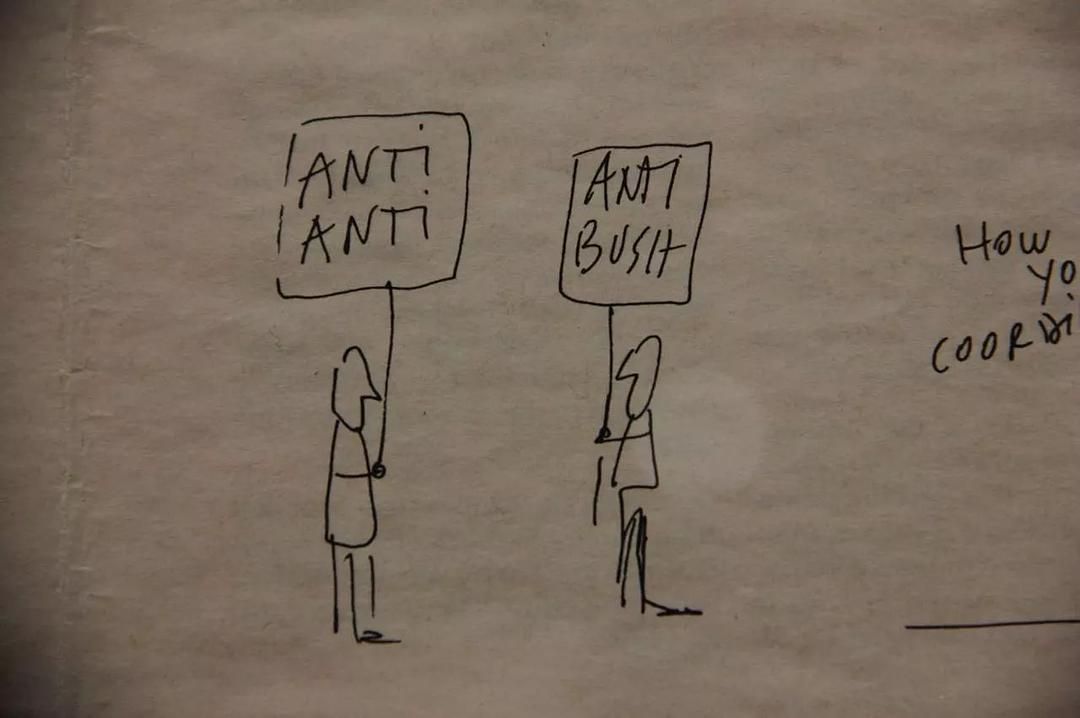

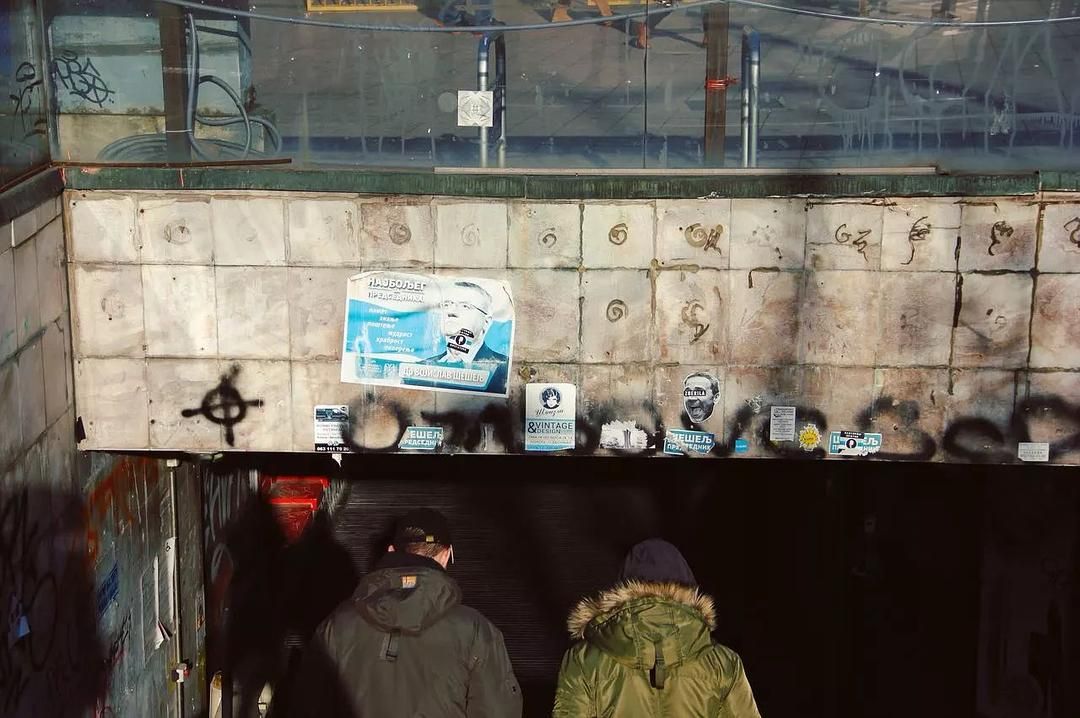

这是一个没有太阳带着雾气的清晨,透过车窗,发现城市建筑被盖满了涂鸦,基本找不到一座完整洁净的楼。塞尔维亚是一个被涂鸦笼罩的国度,大街的墙壁、窗户上,道路中央,列车车厢... 只要是能作画的地方,都逃不过艺术家们的“魔掌”。涂鸦的内容涉及音乐、艺术、体育,但更多的还是与政治相关,各种反政府、反美口号,以及民间标语… 人们以此表达对政治生活的态度和情绪。

古典欧洲风格的、现代派的、社会主义时期的... 老城区各类建筑被和谐又倍感突兀地建在一起。那些古怪、彼此格格不入的建筑与这个桀骜不逊的城市融为一体,仿佛是硬生生从土地上长出来的,带着原始又强烈的生命力,对此我毫不怀疑。

2. “民主正在杀死我们!”

“酷”可能最能完美形容这里的人,这种感受异常直观也颇为强烈。后朋克夹杂着民族印记的倔强样,实在令人着迷。我想这既与生俱来,也多少由历史催生。激进、抵抗、坚持、不服从,但他们大多人又都眼神清澈,清澈后藏着淡定以及好奇。

来塞国前,对这里的一切都是臆想的,从书和影像里得到的二手资料,从在其他东欧国的经历中不断联想。也许因为战争,也许因为后共产主义,也许只是因为南斯拉夫像一个父辈口中经常提及的国度,始终遥不可及。

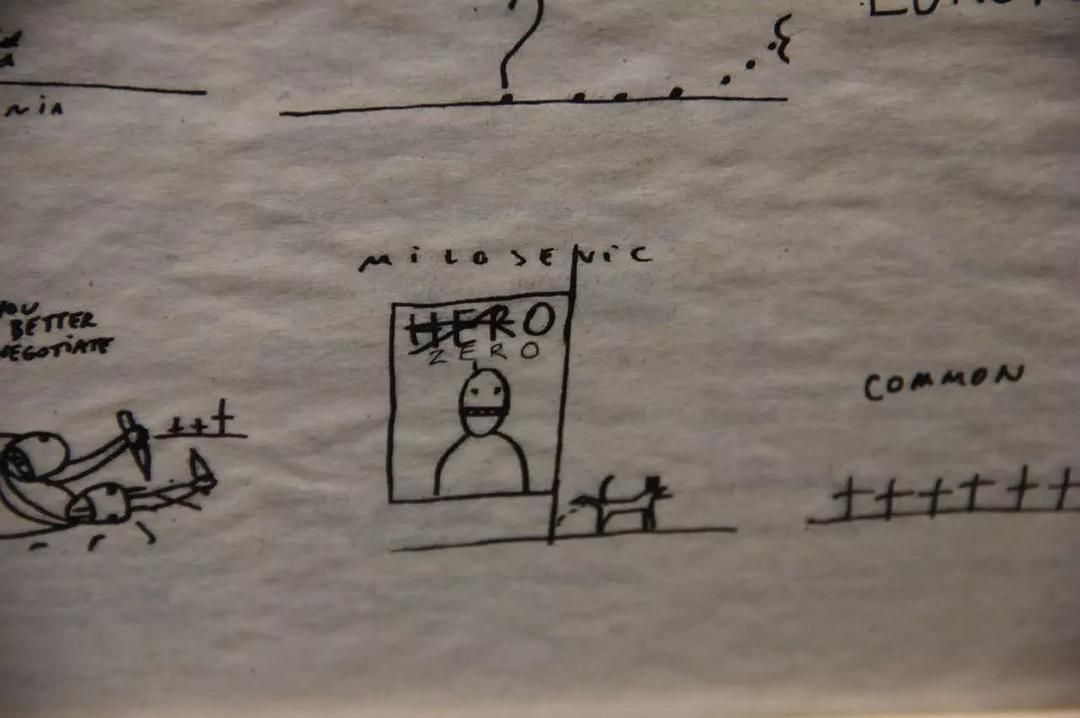

可其实上,历史就在眼前。科索沃战争的纪念横幅还挂在议会大厦前,被北约空袭过的轰炸遗址依然在街角留存,更多的历史镌刻在长者的面孔上,记忆在他们的脑海里抹不去也忘不了。这里上了年纪的人会略带戒备又充满好奇地打量我,始终严肃地板着脸,虽无敌意但也不靠近。对外界的警惕感和距离感,可能是战争赋予老去一代特有的本能。

可是生活在南部的Bane不一样。他是位热情的老朋克,年轻时在乐队做吉他手,现在他的小儿子子承父业,这让Bane很是开心。在南部山区,我们偶然相遇。“我已经八十多岁了,年轻时从没正经学过英语,所知道的都是从六七十年代英国摇滚乐里偷听来的。我们当年的乐队名叫鹦鹉,就是’鹦鹉学舌’的意思。” 于是在下着雪的山里,他一路带着我唱Rolling Stones和Eric Clapton,从日出到日落。

科索沃是避免不了的话题,因为南部毗邻此地。塞国人民一直对科索沃感到头疼,Bane坦诚地讲,他现在甚至觉得科索沃独立出去是件好事,可对于在那里生活的人民,他也感到不公平。科索沃依旧是罪恶之城,人们仍然一贫如洗,什么都没有改变。“这个所谓‘为了民主’独立出去的地方已经彻底变成一片废墟,混乱的废墟。你能想象吗,现在的科索沃正成为欧洲毒品的主要产区?自由意味着死亡。”

在这里,“民主”好像是特别时髦的一个词。一个民主的国家,听起来似乎满是希望与光明,可是Bane说 “民主正在杀死我们!”

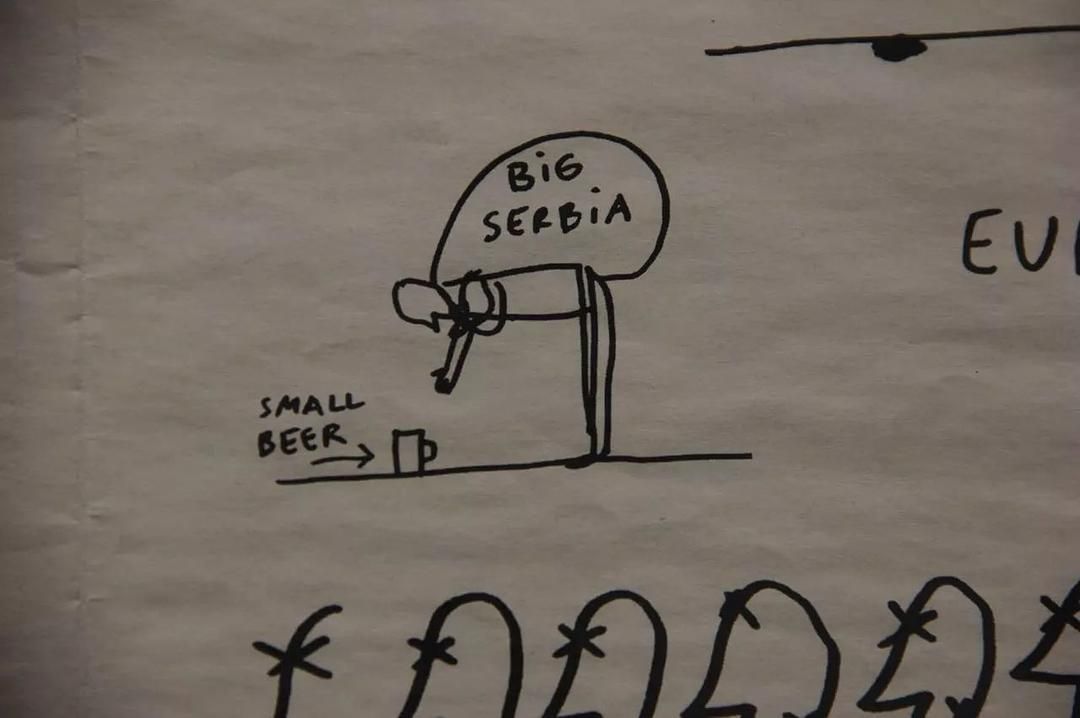

根据世界银行去年七月公布的数据,塞尔维亚的人均GDP不到六千美元,排在全球第八十七位。在经历九十年代经济制裁和战争后,国内基础设施被严重破坏,经济损失惨重。南斯拉夫原拥有地中海狭长出海口,但伴随解体,斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、马其顿、黑山先后独立,塞尔维亚彻底变成了内陆国。去年黑山加入北约,塞尔维亚的境地更加举步维艰。

3. “我们都是南斯拉夫人”

我曾天真地以为,只有年纪稍长的人才会对南斯拉夫有特别强烈的感情,那种复杂且矛盾的感情。但没有料到年轻人也会怀念自己依稀模糊的童年时光。

Dusan跟我年纪相仿,他一直舍不得离开贝尔格莱德,即便这个地方让他无数次心碎失望。少年时虽随家人移民加拿大,但三年前他选择独自回到贝尔格莱德,用他自己的话说“这里有最好的生活和最糟的人”。谈起南斯拉夫,Dusan更多地为自己父母那一代人感到惋惜,“那些曾经为南斯拉夫全力付出的父辈祖辈,他们值得拥有更好的生活才对。” 事与愿违,南斯拉夫的解体可能是对老去一代最无情的打击。

类似的感受并不是个例,它出现在很多当地人的记忆里。在南斯拉夫博物馆(Museum of Yugoslavia),我看到了更多这样的情绪。不大的博物馆连通着著名的铁托花房和逝世墓碑,我是在一个雨天的早晨来到这里的。

花房(Flower House)出乎意料得小,倒是简洁干净,时不时有人来献花。铁托生前曾住在后院,房子在九九年空袭中被炸毁,至今仍是封闭的废墟。铁托八零年去世后,因为去政治化和去共产主义,这里被取名为南斯拉夫博物馆,铁托的名字不再出现在任何馆名上。花房隔壁的小花园里有一个半地下的研究馆室,算是南斯拉夫博物馆的主要展区,展品有限。自铁托离世到现在,有关南斯拉夫的很多历史仍是禁忌话题,塞国政治家们也大都极力避免与这里产生任何联系,所以这座博物馆一直缺少资金和研究员。

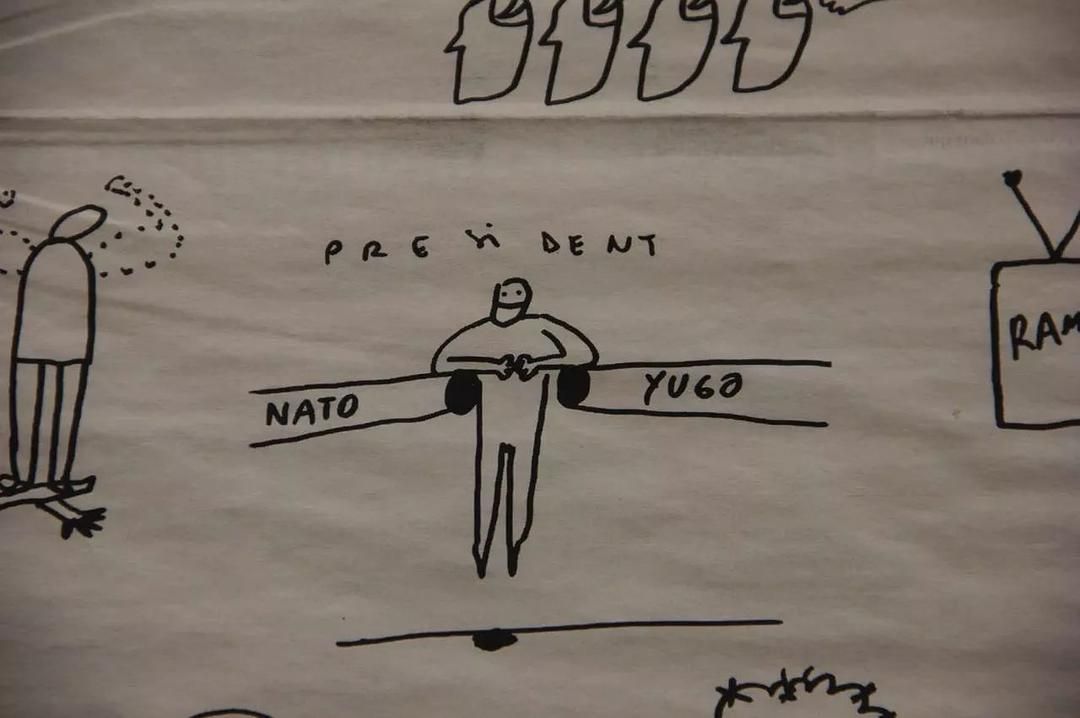

二零一七年博物馆联合独立艺术家制作了一个名为Project Yugoslavia的系列采访,通过对百位不同领域的人视频访谈,回顾他们对南斯拉夫的记忆。其中一位南斯拉夫时代的工厂工人满脸失望地说:“我不知道‘民主’这个词到底是什么意思,如果一定要说民主,我认为我们在铁托时期比现在生活得更民主。如今我们标榜自己是民主国家,年轻人也喜欢把‘自由民主’这样的词挂在嘴边,可事实却是,我们的社会是一团糟。在南斯拉夫时期,我们不会在意自己是塞族人、克族人还是穆斯林,我们都是南斯拉夫人。可后来,民族主义者用‘民主’的口号毁掉了一切!”

特别心酸的是,就在这个狭小简陋的研究馆室和馆员聊天的过程中,这里断电了两次,完全漆黑,馆员毫不在意地对我说“别担心,这是常有的事。”

4. “这个国家的分歧太深了”

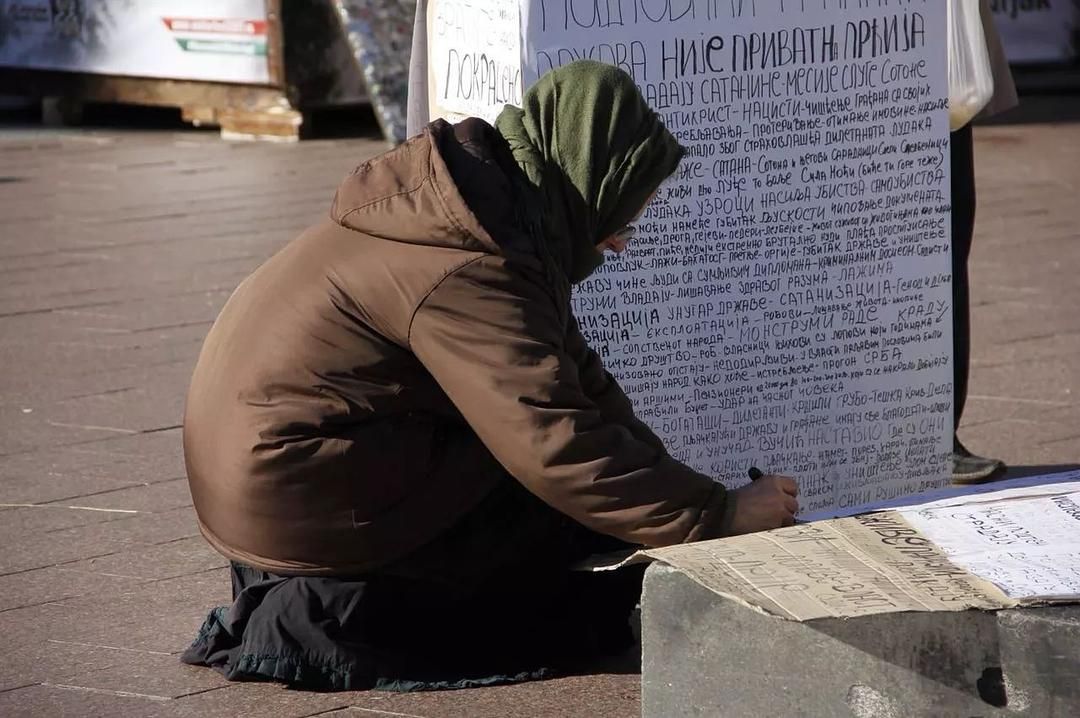

对历史时期的怀念和对现有生活的不满,是很多当地人的态度,这种声音几乎无处不在。从普通民众到教堂神职人员、到各领域艺术家,他们仍在身体力行地持续着抗议,每周、每月、每年,即便得不到任何来自政府或者官方的回应或者承诺。

在北部城市诺维萨德,我看到一位年迈的女士独自在市政厅前书写抗议,用胶带粘贴的废弃纸板上,她一字一字写下对腐败的控诉。近在咫尺的小广场上,是热闹喧嚣的圣诞市集,时不时有人在此停留,或上前与她私语。无声的反抗,也不总是沉默着。

我有点心疼这种微小且看似毫无希望的抗争方式,但又对这里的人们充满敬意,他们的抗争、他们的表述、他们的坚持。不认输亦不低头,以个人的方式,以团体的方式。就是不服从,活得如此真实。一直思考抗争的意义?他们看似什么也得不到,这种行为更多的关乎态度,也像一种信仰。只是我没料到在这样的抗争里,个体间的矛盾与隔阂也愈发变得不可调和。

Dusan满心忧虑地告诉我,他已经开始感受不到这些抗议的价值。“我去参加保护东正教教堂的游行,和宗教没有直接的关系,我是无神论者。我只是觉得如果我们自己都不愿去保护这些,那么别人又为什么想去了解和尊重我们的文化,可是政府才不会关心,因为这毫无利益可寻。但这并不是最令人沮丧的,最沮丧的是我曾以为抗争者是团结的,我错了。这里几乎所有抗议群体之间都有矛盾,我们甚至还为了自身的利益大打出手,没有人能理解彼此。这个国家的分歧太深了,有时候我觉得我们可能并不知道自己在抗议什么。”

5. “他们从未有过更好的生活?”

二零一零年,贝尔格莱德人权中心做过一个为期十天的调查问卷,参与者超过千人,来自塞尔维亚的各行各业。问卷结果显示,八成受访者认为在南斯拉夫时期,他们的生活比现在要好;七成人对于南斯拉夫的解体表示后悔和遗憾。

这些个人的经验与回忆,现在成为很多学术和艺术项目选择研究的个体,一代代人看似零散碎片的记忆,可能恰好对抗了曾经国家权威宣传的声音。到今天,南斯拉夫对有的人来说,也许只是一个承载着历史过往的地理概念,但相较于当代生活,它可能更像一个完全不同的新世界。

即便是没有经历过那个“新世界”的年轻人们,也会从他们的父辈祖辈那里觉察到一丝痕迹。生于一九九六年的P.K说,“那个时代对我来说并不陌生,我父亲总说,南斯拉夫是一个理想国家,至少那时我们生活得比现在任何一个后南斯拉夫国家都要强。虽然我不能肯定什么是最好的时代,但我认为可能正是那段历史造成了我们今日的贫穷。”

那么南斯拉夫的真相究竟在哪里呢?是隐藏在无数个体间私人的生活记忆,还是根植于逝去政治系统中的意识形态?又或者它存在于这两者之间,在后共产主义时代和当代民主进程间不断漂浮。

Predrag Matvejevic二零一四年在当地《胜利报》(Pobijeda)上写道:南斯拉夫的存在,不是必须深陷于某个特定的国家与民族,但它必须否定那些对历史和共同记忆选择遗忘或抹去的行为,因为只有这样,世代才能坦诚面对和分享属于他们的理想、崇拜、希望、乐观,当然还有失望、心碎和幻灭。

(本文标题来自二零一五年贝尔格莱德同名展览 They Never Had It Better?Modernization Of Everyday Life In Socialist Yugoslavia,图片均拍摄自作者本人。)

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!