閱讀回顧2020

連假沉迷打電動當中,拖到今天才來回顧。

精神時光屋類遊戲真的太可怕了,一晃眼就從白天到黑夜了。

2020年,圖書館借入:

紙本書:共38本;

電子書:共35本;

二月開始接觸電子書,總計73本。

購書紀錄(部份書單涉及隱私就幹脆全模糊了):

紙本書:共45本,花費$6,829 ;

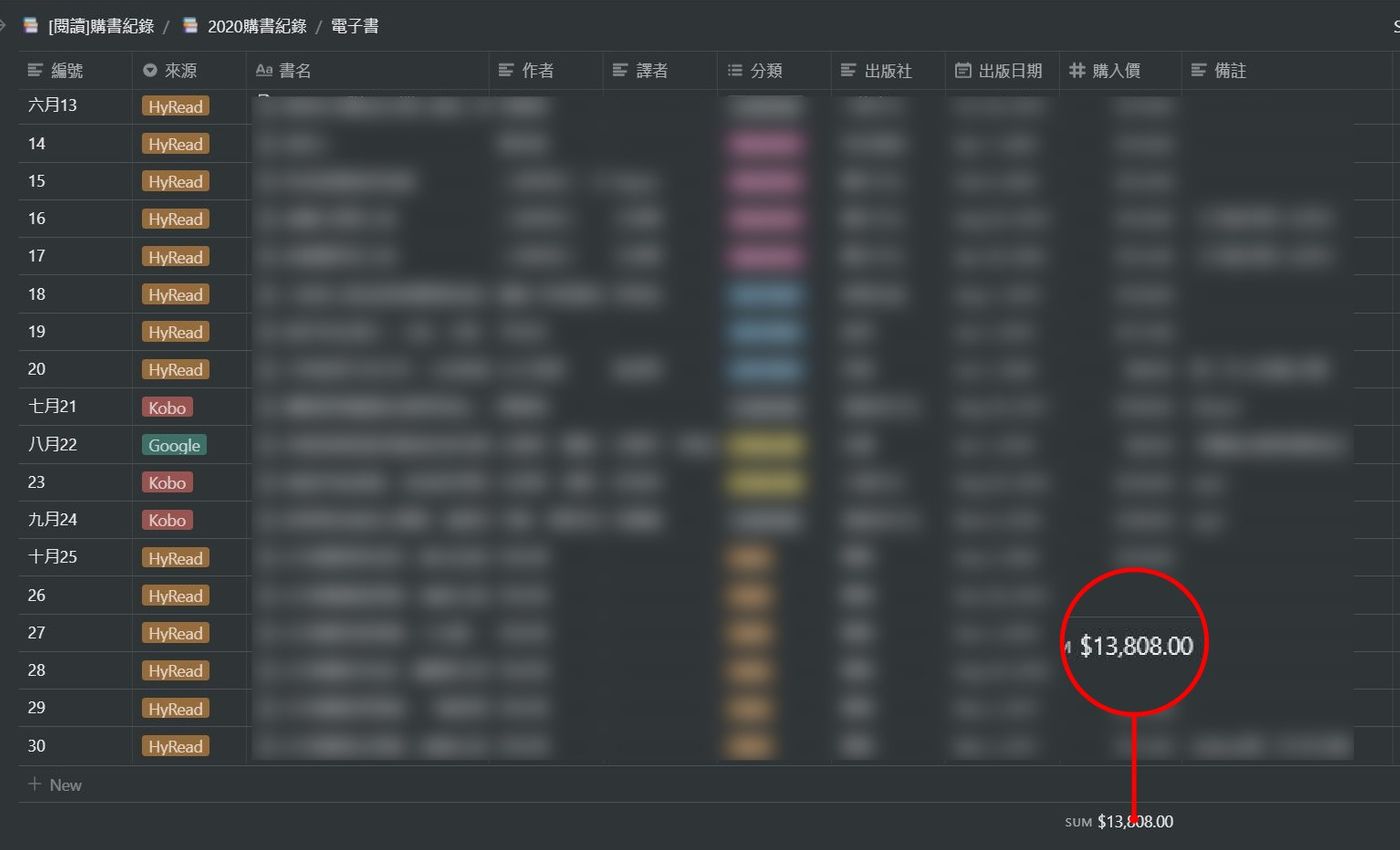

電子書:共30本,花費$13,808(含閱讀器);

總計購入75本書,金額$20,637。

受工作及心情所累,看更新程度也知道2020年在閱讀方面是深受懶癌影響的一年。

看歸看,寫歸寫,就是沒有整理成有條理的閱後感心情,所以也不好做推薦(懶)。 只能說合口味,覺得好看的不少(希望之後能整理出來),但要說「最喜歡」莫過於《摺紙動物園》這本了,此作是我2020年的第一名!

以上,2020閱讀回顧結束!(好敷衍😂)

接下來,想談有一點點嚴肅,可能會引起部份愛書人或出版從業人員不滿的事——

關於去年1111 momo折扣戰所引發的獨立書店暫時歇業潮,及出版業的未來討論等等,個個閱讀社團都吵的沸沸揚揚,我當時看了很多正反兩方的意見,當下也想發表點意見,後又因懶而作廢,剛好趁新的一年抒發一點感想。

依上述紀錄,我想我還是有資格以一個還勉強算愛看書、愛買書的——非出版相關產業的「純‧一般讀者」身份講一些話。

首先,不是很能理解獨立書店為何要選在當天做如此消極卻自以為積極的反抗,甚至在眾多支援文章裡,我還感受到一股「不讀紙本書稱不上愛書」、「不支持實體書店沒有資格說自己愛閱讀」等自以為高人一等的毛病——怎麼閱讀還要被情緒勒索咧?

以我所能找到的最新統計來看,107年(2018年)出版的新書種類就多達39,250種(含未商業銷售書籍),主要通路實際上架出版書種數推估為24,907種。再看看107年1-10月市調採樣:閱讀總量以1-5本占比最高,約五成;曾踏進實體書店者約占54.2%。

購買紙本書金額超過3千元占25.2%,其次為5百元-1千元及以下占23.9%;購買或付費閱讀電子書金額以超過5百元-1,千元及以下的比率最高,占44.5%。

臺灣人口就2300萬,不做太過深入研究,光上面數字,請問臺灣「閱讀」人口有多少?其中會「買書」的人口又有多少?

以自身經驗,我身邊親朋好友沒有一個興趣是閱讀(當然很大原因也是我宅朋友少啦);工作場合也只聽聞1111要下手買什麼3C產品或其他,還真沒人談到要趁機「大買特買」書本。在我來看,momo和獨立書店之戰根本只有閱讀同溫層自己在乎。

但要說價格沒有影響嗎?

在金錢需要規劃使用的情況下,我不相信多數人願意優先把錢花到閱讀或只能滿足心理的興趣上。富足的心靈固然重要,但柴米油鹽醬醋茶更是多數人常態。以我去年扣除閱讀器實際單純花在書上的金額大約是1.2萬,和很多「閱讀人」相比,真的是九牛一毛。一年只花1.2萬,是不是感覺很對不起出版業者?然後我把這個金額「炫耀」給好友和家人看,居然只換來「也花太多」和「......」的貼圖。😂

再算個數字做參考,我在獨立書店以原價買了三本,小計$1,149,網路價為$908;在誠品買了四本,其中兩本原價購入(然而誠品線上打85折),小計$1,323,網路價合計為$1,185。

加加減減,網路書店79折不但讓我省點交通費、省點體力,更省下了$379的現金(不含回饋)——差不多都快再一本書的錢了......現在錢這麼難賺,請問真的沒有差嗎?如果沒有快到期的藝Fun券支援,我根本很難踏入一整年裡的第二次(獨立書店)、第三次(誠品書店)實體書店。

一年1.2萬,平均一個月不過一千塊,我猜一定很多「吃米不知米價」的愛書人會覺得「才」一千塊而已,怎麼可能花不起?事實上,就我接觸的人來說,確實有不少人連一千塊都捨不得(甚至是無法)花在自己的興趣上。

洋洋灑灑寫了一堆,感覺就是在為momo講話,但我本意真不是如此(雖然我是偏自由市場)。

閱讀同溫層的消費總量幾乎是固定的,書價的影響個人覺得微乎其微——是不是覺得我在打臉自己上面講的話?我上面寫的省錢部份是基於沒有買書習慣的民眾。這類消費者一旦買書不是懶得比價直接買,要嘛就是出於某些目的購書一定要能省則省——而這些平常沒有買書習慣的消費者,又怎麼會突然才想在66折的時候買一堆書呢?

獨立書店的退卻,反而助長了電商在民眾心中既便宜又方便的優勢。

「折扣戰」終究更多是電商為了打進多數民眾生活所用的策略。

就算今天書籍都賣原價,有閱讀習慣的人想買還是會買,就算縮衣節食也要買。沒有閱讀習慣的人,就算書價打到骨折,不會買就是不會買——momo 66折當下我真正想買的書只有一本,但為了湊免運也是硬生出了兩本。不是沒有其他書想買,而是66折也比不上我對每月金錢合理規劃的重要。我寧願在有閒錢的時候買79折新書,或超過原價的絕版二手書,也不願一時失心瘋買一堆造成之後吃土的困境,成年人何必呢?

再者,要講折扣的話,那定價永遠比紙本書更便宜些的電子書怎麼辧?實體書店要聯合歇業嗎?

說到底還是臺灣閱讀市場太小,除了國家政策外,若是出版業、書店業也能一起從小孩到大人培養國人閱讀習慣,應該有機會增加出版總量——大家一起有錢賺,不同購書管道的價錢差異感覺上就不那麼重要了。如果無法培養國人閱讀習慣,那麼就只能自行尋求轉型之路了。

獨立書店嫌誠品賣偽文青品牌(但不能否認起碼消費者願意踏進誠品裝文青);

誠品支持者覺得其他連鎖書店LOW(但這種品牌信仰是企業營利所必需的);

連鎖書店埋怨網路電商;紙本書愛好者看不起電子書愛好者——有必要嗎?

最終還不是看哪家最能拿捏操縱消費者,從中賺取最大利益才能存活嗎?看看世界首富貝佐斯的亞馬遜王國吧!

也請不要文人相輕。

實體書店、網路書店、紙本書、電子書、有聲書、幾分鐘一本書的說書影片等等,在資訊汰換率極高的網路時代,閱讀不應拘泥任何形式或種類——可以有自己的喜好,但沒必要批評別人的喜好。

像我就是懶加上年紀大沒體力從實體書店「扛」書回家,所以只願意逛網路書店,這不代表就沒人熱愛書店啊!(但說句老實話,抱著佔便宜心態去實體看免費新書的又有多少?);又如我很明確不愛看雞湯勵志書,也不代表別人不需要——誰知道未來某一天我會不會需要一本能拯救我的雞湯書呢?

你支持的是出版業,還是書店業?

乍看是不可分割息息相關,但以我來說卻是完全兩件事。

出版業、書店業都是需要營利的機構,沒有消費者就沒有收入,理想講再多也沒用。

(嗚嗚嗚......我的偵探書屋啊啊啊——)

紙本書、實體書店有一天消失了怎麼辦?

那也是人類自己的選擇。

你我怎麼會知道到時候是不是人腦裡都會植入硬碟?

書中文字知識,一秒灌入腦袋,讓人隨時可以在腦中細細品味——你要說這不是閱讀嗎?那和我們現在手上拿著一本書,用眼睛咀嚼文字,在腦海裡內化,用心細細品味,又是差在哪裡呢?

以上,

是來自對出版業、書店業不了解,只站在個人立場的讀者淺見。

延伸閱讀:

文化部:2018 臺灣民眾閱讀及消費行為調查報告、2018 臺灣出版產業調查報告

國家圖書館:108年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告

劉揚銘:從數字看書市(上)、從數字看書市(中)、從數字看書市(下)

其他:2020 Readmoo 讀墨電子書閱讀報告、電子書市場逆勢成長、有聲書崛起,Readmoo 2020 營收突破 2.5 億元

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!