表达,就是在成为。

结绳丨12月:谁是健康的第一责任人?(2022年,总第6期)

一个周五的凌晨4点47分,我收到了同事的消息,简短而直接:“我陪着家人来医院了,可能会需要请假。”

临近中午,她直接打来电话。我接通的瞬间,就听到那边的嘈杂,以及在这背景里的焦虑不安。她的声音有些颤抖和哽咽,说自己要陪家人回一趟东北,下周想继续请假或居家办公。讲述间隙,哭腔似乎变得更加明显。我赶忙插话,告知可先处理好手头的事情云云。

我坦白,我对怎样言语安慰一无所知。等到晚上,我问进展,她说还有3小时车程才能到家。

“上午在北京耽误时间太多了。在急诊都没人理。现在病情恶化了。半边身子已经不能动了。”她一句一句地发给我。

等她安顿好,周末下午再打来电话时,我才知道事情的原委。早在一周前,她家人就出现高血压的不适感。感染COVID-19的持续高烧,最终引起脑血栓病发。症状不紧急,可在医院硬生生延误了治疗时机。床位自然是没有的,医生问她:“你想怎么治?”她哭笑不得。她不是医生。

又过了一日,我在社交平台上,看到一位女性对着镜头,眼泪扑簌簌往下掉,说医院没有床位,自己想被救自己的父亲而不得……她也在北京。

我强迫自己相信,她们是个案,无法代表大多数。但问题是,她们为什么要代表大多数?苦难与不幸难道会因为是否具有代表性而有所增减?我不想再谈些老调,说什么“时代一粒尘埃落在个体身上就像大山”,我宁愿自己保持着无所适从的感同身受。

不管乐不乐意,我们的言语正在一次次传播中变形、膨胀然后速朽。12月前,我们还在抓“羊”;12月后,我们以“小阳人”自居,煞有介事地谈论起“初阳权”。社交平台掀起一股转发风潮,任何可能的谐音关联都被加以利用,大家心照不宣地朝着不知道谁定下的“赛程”——十六强、八强、四强、决赛——而努力。

有时你不得不感慨,隐喻教化是成功。三年过去,社会还用着战争这类戏剧化的比喻,描述我们与病毒的关系,哪怕《枪炮、病菌与钢铁》等名著被同一拨受众一再提及。

12月的“结绳”,我选择尽量抛开个体叙述,去直视那些宏大的逻辑。我暂时令自己从细节抽身,讨论感染浪潮、互助送药背后的责任与风险;而关注他国的超额死亡、工作伤害、医疗债务,某种程度上就是在刺破这个虚假的命题:个人与国家,谁才是健康的第一责任人?

讨论

01丨感染浪潮的责任

12月7日,以《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》为界,中国大陆的防疫思路正式告别“动态清零”模式。这份被称为“新十条”的文件,还明确允许居家隔离,以适应新的形势要求。[1]

互联网上不少评论乐见其成,但某些戏剧化的创作,又令上述转向变得不那么严肃,弱化了问题本身。

例如,广为流传的几张图片中,身穿白色防护服的卡通形象,顶着不知道代表谁的心声:说“全剧终”——三年防疫原是一场被安排的剧目;说“国家保护了我们三年”,“以后的日子就靠你们自己”——责任的转接竟能自然至此。

有理由相信,这是官方层面的引导。毕竟早在2019年之前,“每个人都是自己健康的第一责任人”的表述,就已见诸“健康中国”相关报道。只不过,三年后它们被植入更为具体的语境。[2]

但谈论责任转移,可能先得划清归属。国家在什么层面上保护了我们三年?现在“交接”时机是否成熟?表面上,我们看到的是政府“准备好了”的说辞。

新华社紧接政策发布的解读中提及,“新十条”是主动优化。国家卫健委医疗应急司司长郭燕红介绍,“基层医疗机构、药品零售网点等会按照工作部署做好相应准备,保证药物可及性”。国家卫健委副主任李斌也强调,他们“做了大量准备工作,有些措施也在进一步加强”,包括药物储备、医疗救治资源的准备,以及社会共识。[3]

那么现实呢?可以先看发生感染后需要住院治疗的方面,即ICU床位。

12月9日,国家卫健委医政司司长焦雅辉在发布会上透露,中国大陆“重症医学床位接近10张/10万人的水平”。然而,需要补充的是,11月12日,同样是国务院的发布会,另一位工作人员,国家卫健委副主任雷海潮给出的数据,却是“每10万人口的重症医疗床位才不到4张”。[4][5]

假设统计口径一致,一个月不到,我们的ICU床位猛增两倍有余。政府并未解释其中的差异,可中国大陆ICU床位数长期处于低位,这已成共识。

横向比较,根据世界重症与危重病医学会联盟的资料,德国、加拿大每10万人所拥有的ICU床位分别为24.6张、13.5张。纵向来看,2021年发表的《我国医院卫生资源短期配置情况预测》指出,我国大陆每10万常住人口综合ICU床位数为4.37张。[6][7]

城市数据团发布的一篇文章,耙梳了中国大陆的医疗情况,并测算出现阶段较为富余的ICU床位数量约是8万张——这比《我国医院卫生资源短期配置情况预测》的数据高出近2万张,但即使如此,按照这篇文章的分析,我们用以应对放开管控后的ICU床位也远远不够。[8]

哪怕再退一步,光是普通医疗资源,在“新十条”代表的转向节点,很难让人觉得没有发生严重挤兑。比方说北京,按照发布会的信息,12月11日当天北京发热门诊就诊患者2.2万人次,是一周前的16倍。[9]

要知道,这还是身为特大城市的首都北京。而北京西南方向的二三线城市保定,早在11月下旬,新增感染者数量就已呈现新一轮上涨。

和“新十条”一起公布的,还有《关于进一步优化就医流程做好当前医疗服务工作的通知》,后者提到,“门诊区域要划分出核酸阳性诊疗区和核酸阴性诊疗区,分别接诊相应患者”。保定一家医院的负责人冯晓梅介绍,“落实的时候根本分不出来,(方案)非常理想化”,缓冲区“还没建好,各个病区已经开始阳了”。[10]

倘若认为医疗资源建设需要“从长计议”,也不去计较12月前各地开花的“永久方舱”计划得失,单说我们在老年人等重点群体预防上的行动,就应该打上一个问号。

11月29日,《关于印发加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案的通知》印发。这时我们取得的“成绩”是,60岁以上老年人接种的覆盖人数为2.39亿人,完成全程接种2.28亿人,覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的90.68%和86.42%,完成加强免疫接种11.82亿人。[11][12]

问题是,这属于过去三个月的水准。根据8月10日的发布会,60岁以上老年人接种覆盖人数2.39亿人,完成全程接种2.26亿人,覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的90.44%、85.63%,完成加强免疫接种1.76亿人。[13]

换言之,8月以来,老年人群体的疫苗接种几乎停滞不前。可是,稍微回想下半年,当“动态清零”仍被高举,当防疫管控仍未松懈,这些用整个社会的流动性换来的时间窗口,去哪里了?

旧账暂且放一边,现实还有一堆焦头烂额,并不会随着2022年的结束而自然消失。相反,面对“新十条”开启的解禁,年末返乡人员的增加,医疗资源更加匮乏的县域农村,很大概率将在2023开年首当其冲,成为防疫的新场域。

12月11日,国务院联防联控机制印发通知,要求依托县域医共体提升农村地区新冠医疗保障能力。文件特别提到,县级三级医院要“加快完成综合ICU监护单元建设和升级改造”,确保综合ICU床位数量不少于本院实际开放床位总数的4%。[14]

至于钱从哪来,人如何到位?没人敢保证。贵州毕节七星关区某乡镇医院院长冯化接受采访时称,乡镇多、上级医院医护人员也有限,加强县域医共体建设意见的可执行性存在挑战,更多是“杯水车薪”。[15]

这一系列问题不解决,只管号召民众“理性”就医,不要抢占120急救热线通道,假如这就是某群体口口声声的“保护了三年”,我建议,这些人与其自我感动式地“鼓与呼”,不如放下手机,多陪陪身边的人。

02丨互助送药的风险

也是“新十条”之后没多久,各地买退烧止痛相关的药物,变得困难起来。

但按照每日人物的报道,中国是全球最大的布洛芬生产国和出口国,布洛芬产量占全世界的1/3;中国也是对乙酰氨基酚大国,2021年全球约70%的对乙酰氨基酚产地为中国。[16]

爆发性购药打破了原本的供需平衡。纵然撇开药企的反应时间差,药品扩产供应也没有消费者想象得那么简单。

某原料药企业工作人员向媒体介绍,一个工厂生产400吨原料药需要1个月;制药企业用这400吨原料药,预期可生产4亿片布洛芬,以千万级别的产能算,至少需要10天。而这40天周期是理想情况,还不包括流通、零售等环节。[17]

于是,互助送药便成了公众力所能及的自救之法。

以澎湃新闻的报道为例,北京出现不少通过社交软件传递爱心的故事。并且,存量富余的帮助者只送不卖,不求回报。而腾讯团队推出的新冠防护药物公益互助小程序,更让互助送药变得更加可及。[18]

有评论认为,这款产品的出现,犹如犹如雪中送炭,在科技中尽显人文关怀,是“科技向善”最好的证明。[19]

过往三年,我相信类似例子还有很多,当本应承担公共服务的角色缺位后,信息便会以另一种形式在自治社群中传递。然而,我们不该忽视便捷工具背后的风险。

在一篇关于该小程序开发团队的采访中,工作人员自述,希望“它是克制的、安全的”,因此做了相关设置:通过双向实名制,确保互助的真实可控;限制药品清单,只允许发布各地卫健委推荐的药物;求助的数量存在上限,避免囤药等非理性行为的出现……[20]

不过,开发人员虽然意识到药品安全的潜在问题,却并未想到办法应对——药品过期了怎么办?将整装的药品分散,这个过程会不会造成药品污染?如果使用第三方送药服务,送药人是否对药品的质量和准时送达负责?

2017年,杭州就出现一起快递送错药物、病人死亡的事件。一篇评述指出,快递能否送药和如何送药,需要法律监督部门根据行业特点和社会发展趋势,研究出台相应法律规定。可惜,这样的呼吁还未完全落地。[21][22]

署名郑淑琼律师的文章,尝试以既往判例,回答当下的送药难题。

文章介绍,蒋某不慎扭伤手腕,好友马某闻讯后将自己种植的一袋“土三七”赠予蒋某治疗。蒋某煎服后,身体愈发不适,最终医治无效死亡。死亡记录中载明的死亡诊断为上消化道出血,肝小静脉闭塞病。

法院经审理,确认蒋某患肝小静脉闭塞症后死亡与服用“土三七”存在因果关系。马某在不具备专业医学知识的情况下,将“土三七”贸然交付给蒋某,且未告知服用方法,致蒋某错误大剂量煎服,导致严重后果,应当承担过错责任。而蒋某作为具有完全民事行为能力的成年人,对自身用药不负责任,应对自身死亡结果承担大部分责任。

郑淑琼补充说,免费送药属于一种好意施惠行为,并非合同关系,当事人间不产生债的关系。但好意施惠的施惠方,因其故意或过失侵害他方的权利,原则上仍应就其故意或过失不法侵害他人权利,在个案中合理认定所负损害赔偿责任。[23]

这显然不是一锤定音的答案。不过我想,背后揭示的问题已足够明显:送药也好,自我防范也罢,这种被“移交”的责任,远非个体所能覆盖。

可有些人不以为然。12月14日,致力于做“复杂中国”的报道者的胡锡进,在微博发声强调医疗资源挤兑的“合理性”,博得上万的点赞。他不觉得无药可用是多么需要叫苦连连的不幸,他“没听说哪个人哪家孩子发烧38、9度”却一片药都没有,倘若真的有,那不会在“北京很有温度的市民社会里”。胡锡进坚信,“民间总的备药量是够的”,我们要做的是“守望相助”,把燃眉之急寄托在“民间的温情”上。[24]

胡锡进的社交账号头像,据闻是其1995年11月在萨拉热窝采访时拍摄的。他是见过大世面的人,曾不要命地扎进枪林弹雨的战地,体察民情。就是不知道,今时今日,同样算得上边远的神垕镇的呼号,是否能盖过那些战火,进入胡锡进的耳中。

“新十条”发布后的一周,第一财经记者来到位于河南禹州下辖的这个常住人口7万出头的小镇,报道了一位59岁的老太太感染高烧一天仍未吃上退烧药的新闻。根据12月14日发布的内容,记者走访发现,神垕镇的8家药店均不再销售布洛芬、连花清瘟胶囊。[25]

我心中不免出现另一个困惑:假设乡镇本来就没有足够的药物,谁来教会这些七老八十的群体,点进已经十足规范化的手机程序,发布求助,回应需求,然后开着自家的车送药取药?

12月底,社交平台流传着一篇题为《无声的风暴:奥密克戎来过北方村庄》的报道。在河南、安徽的三个县城乡村,退烧药很快见底。村医郑胜山不明白现状是怎么造成的,他问县里最大的那家医药代理商销售:“你为什么没药了?”而当他坐车赶到县里,医药销售公司门口已有一两百个医生等着拿药。

郑胜山的心态一退再退——他先放弃了对布洛芬的希望,后来放弃了对口服药的,最后的底线是一定要拿到退烧针剂。或许,在某些群体看来,世上本无所谓缺药,只是放弃的人还不够多。[26]

关注

01丨估算COVID-19超额死亡

超额死亡,是指特定地点和时期估计的总死亡人数,与没有危机的预计死亡人数之间的差额。超额死亡率被认为是一种更客观、更具可比性的衡量指标,同时顾及事件的直接和间接影响。[27]

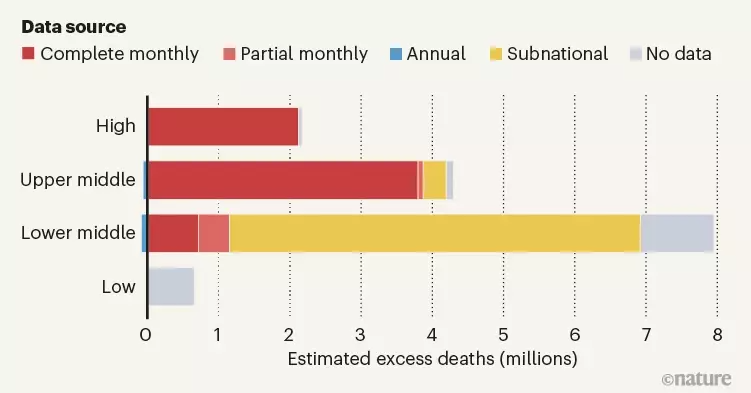

12月14日,nature刊登世界卫生组织和联合国经社部领导的一项研究初步成果。William Msemburi等团队建立模型,推测了全球因为COVID-19超额死亡的情况。

根据该数据,2020年和2021年的死亡人数比预期多出1320万至1660万,这比官方报告的与COVID-19有关的死亡人数高出2.4到3.1倍。从地域分布上看,4/5的超额死亡发生在中等收入国家。

但作者也提醒道,仅37%的国家存在2020年和2021年每个月死亡人数的完整资料,更多的国家要么根本没有数据(43%),要么是只有月度不完整数据(13%)、年度数据(5%),甚至是部分地区的数据(2%),这使推测不可避免地带有局限和偏误,需谨慎解释。

尽管如此,这项研究仍是同期里相较保守的一个。对于COVID-19超额死亡,华盛顿大学卫生计量与评估研究所的估计是1820万,而The Economist的估计则有1600万。[28]

02丨工作让我们生病怎么办?

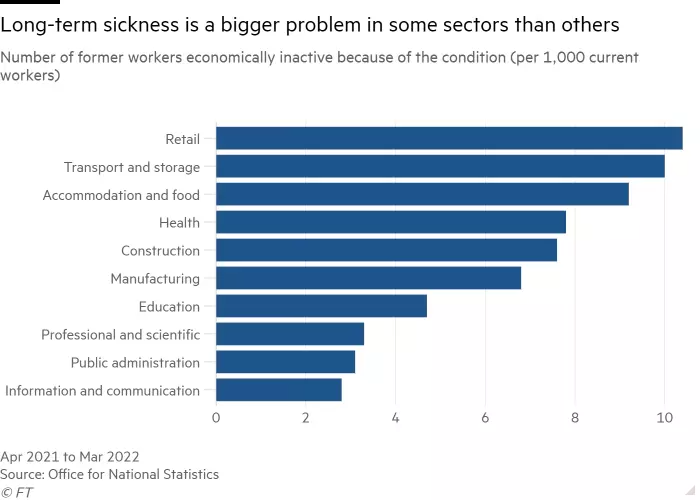

英国的健康福祉正在倒退,The Financial Times的一篇专栏文章如是提醒说。

从许多指标来看,工作对人们健康的危害都比以前小,尤其在英国这样一个制造业和采矿业大幅萎缩的国家。然而,工作在身体上降低危险性,却在心理上变得更加危险。大约十年前,英国人与工作有关的压力、抑郁和焦虑开始上升。这些状况在COVID-19期间激增,现在占所有与工作有关的疾病的一半。

文章称,这与几乎所有工作都提高工作强度相关。另外,人们对自己工作方式的把控力也在下降,特别是低收入工人群体。1992年至2017年期间,认为自己在影响工作的决定中拥有发言权的低收入员工的比例从44%降至27%,在酒店和零售业员工中下降尤其严重。

与此同时,保护弱势群体的机制在英国越发脆弱。文章诟病英国对于劳动法糟糕的执行力,有的公司在没有任何协商情况下解雇数百名水手,而律师称之为“有效违反”就业法。

当然,这并非简单将罪魁祸首归于工作。可作者指出,如果不清醒地审视那些没有体面工作的人在英国劳动力市场上的生活现实,任何关于国家健康的讨论都是不完整的。只是一味给这些群体“打补丁”,然后把他们推回使其生病的工作中,国家健康便根本不会有任何进展。[29]

03丨解决医疗债务的榜样

德国与美国一样,建立了一个主要依靠私人医生和保险公司的私营医疗保健系统。公众通过加入该健康计划,与他们的雇主分担费用。但是,德国并没有发生如美国那样的巨额医疗债务危机。

根据NPR报道,这是因为德国严格限制患者为看病、去医院或药房必须自掏腰包的费用。患者看医生几乎总是免费的。大多数处方药的共付额上限为10欧元或更少,住院患者只需支付10欧元。

一个被称为KBS的健康保险计划的区域总监介绍,这个计划的起源可追溯到13世纪,当时矿工们建立了一个互助协会,在受伤或发生事故时互相保护。这一直是社区的基础。

德国对医疗费用的严格限制,也不时引发人们对患者过度使用医疗系统的担忧。然而现实是,德国人不太需要排队等待看医生。关键之一是,德国对医院、医生和制药商可以收取的价格进行监管。该监管立足于高度结构化的系统,保险公司、医生和医院团体共同协商以设定价格。

于是,德国医院必须通过竞争来吸引患者,这意味着它们要提供更好的护理和客户服务。那些无法胜出的医院,可能会就此关闭。[30]

参考备注:

- 题图:Photo by Sue Carroll on Unsplash

- “结绳”系列在Matters的更新地址:https://matters.news/@ysmwryx

- Revue将在2023年1月关停,我不得不更换另一个平台Substack来发送邮件。订阅了Revue的用户无需额外操作,我会统一导入后台。其他用户可访问新地址:https://yuliqing.substack.com

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…