在兩岸三地都拿了學位的文學博士,同人社團恆萃工坊創辦人

抗爭是抬頭面對問題,〈願榮光歸香港〉的風行卻反映了低頭迴避答案的群眾心理

〈願榮光歸香港〉據說原本是想作為「軍歌」,然而眾人將之認作了「國歌」。這裡面除了政治盤算以外,還須先談談詞曲本身的因素。

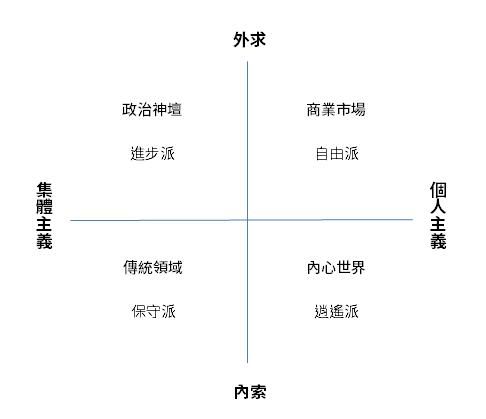

〈願榮光歸香港〉是用福音歌曲的曲調,配燭光晚會的詞,用在前景未明的時候,撐過恐慌。整體上來看,它有著各過錯位,使它在政治和藝術上都不免有所缺陷,然而這些缺陷又恰恰反映著當前這一批港人的心理。以下試以我所創的象限圖來分析。

「軍歌」或曰社運歌曲的定位在「進步派」這一象限,是外求的、對抗的,而「國歌」的定位是「傳統領域」,是內索的:尊其德性,以塑造國族。你如果直接把軍歌拿來作國歌,那麼對抗性就會遮蔽核心價值的修養。中共把抗戰歌曲〈義勇軍進行曲〉作國歌的最大缺陷就在這裡。1950年〈歌唱祖國〉繼續高歌猛進,也只是再強調了一些革命樂觀主義;直到1956年《上甘嶺》的插曲〈我的祖國〉:「一條大河波浪寬 風吹稻花香兩岸」,這才算接上了以往的文化血脈,後文在建設與戰鬥、傳統與革新等方面的比例亦分配得宜,總體上,雖然初創時是以民歌的思路來作的曲,但〈我的祖國〉的歌詞是更夠格來作國歌的,它很難得的在「傳統領域」、「商業市場」(這裡應該改叫「大生產運動」)、「政治神壇」、「內心世界」四個象限都有對到。

較早的〈中華民國國歌〉用四言的雅頌句法、廟堂格調,聽來是呆板的,但並不能算錯,只能說笨,畢竟至少它在讓國民黨與孫中山接續堯舜禹湯周公孔子之「道統」的這項任務是有達到的。後出的〈國旗歌〉面向國民,就改善了很多。儒家的道統站穩了,後面再作軍歌,也是順理成章,只是時代的風向如果轉向反建制,而它在個人主義的兩方面也略無遺產可言,便要失效。

市民社會的香港,比較缺少軍隊文化,流行歌曲也很少用雅、頌的筆調來談國家和族群,談也幾乎都是「風」的格調,站在民間、個人的立場,如黃霑〈獅子山下〉和;近年才被翻出來的1967年〈香港之歌〉是少見的例外,然而如果抽去時人希望停止暴動、求穩望治的情境(即受眾的內心世界),單看文字你可能會覺得是無聊的商業社會的心靈雞湯。

一般港人最常接觸到的雅、頌類歌曲,只有校歌和教會歌曲;校歌很容易寫得教條味太重又淡化衝突,如鄭國江的粵語版〈東方之珠〉(羅大佑曲)就是典禮致詞的風格,端正有餘,靈動不足。教會歌曲平常不顯眼,然而到面臨壓迫的時候,就極能動情了,因為基督教就是在迫害中撐過來的,其在這方面的藝術造詣已經有兩千年的傳統。而基督教給出的解方也最能慰人:忍受苦難,互相撐持,其餘交給上帝,不須你再多發動智力去做凱撒。一言以蔽之:悲情。台灣長老教會就是用這一套,作了很多台語的福音歌曲,拿來支持台獨,然後《牽阮的手》之類紀錄片就深情擁抱、完全投入進去大用特用,調動一種讓你覺得應該無條件支持他、報償他的氛圍,這在政治上就會妨害理性,讓人得以無限抬高感性的位階,去蓋掉一切不那麼好談的問題。

在「信上帝」和「做凱撒」之間,歐洲和美國是比較能平衡、兼顧的,像《教父》那樣一邊受洗一邊殺人,或《搶救雷恩大兵》的狙擊手那樣一邊唸經一邊開槍,前者反諷,後者認真,都很積極,都是用世俗的方式補了原本的不足,體現了西方「我全都要」的主人公意識。然而西方傳教給我們的時候,並沒有把主人公意識也傳過來,我們只要做小羊就好,不去跟白人爭牧羊犬的地位--這也合乎晚清以來華人恐懼政治的心理。然後現在搞運動、寫歌,雖是意識到應該走出單純「信上帝」的燭光晚會模式,來勇武地「做凱撒」了,但眾人畢竟不是馬上就能調適過來。

若作為戰歌,〈願榮光歸香港〉歌詞之僅特寫抗爭情景和民主、自由、「時代革命」的口號,未足深責,但如果要進一步把它用在族群和精神的建設,它就太空洞了。陳雲先生批判其歌詞「祈求 民主與自由 萬世都不朽/我願 榮光 歸香港」是「僭越上帝」,而我認為,真正的問題,是它在前面歌頌集體的抵抗,似乎露出一點「做凱撒」的苗頭以後,到這裡又退轉回「信上帝」,不講個人的修養、承擔與精進了,只要「祈求」出一個「榮光」的舒適圈來取暖就好。這是怠惰。

我們看看以前的「國歌」是怎麼寫的。《詩‧大雅‧文王》:「周雖舊邦,其命維新」、「無念爾祖,聿修厥德;永言配命,自求多福。」〈國旗歌〉:「創業維艱,緬懷諸先烈;守成不易,莫徒務近功。」同樣是推翻前朝,要立起新的建制,周人是極具憂患意識地把警句寫在這裡,警告人們不要沉緬於任何「榮光」,而要記得自己的責任。這是華夏最可貴的人文精神,也是以人為本的神道。到民間的流行歌曲,羅大佑〈東方之珠〉歌詞「讓海潮伴我來保祐你」也是同理:人怎麼能「保祐」一個地方呢?當然可以,華夏本就是人人可以成神,這並非僭越上帝,而是一方面對歷史、人群謙卑地付予溫清,一方面也保持著「我是一個角色」的心氣,不要把自己隱沒在集體之中。

「祈求 民主與自由 萬世都不朽/我願 榮光 歸香港」這種歌詞,及其類似福音歌曲的曲調,就是「把自己隱沒在集體之中」,讓集體的情感得以蓋過個人的責任感的。一言以蔽之,就是「膠」。

一首由不知名網友所寫的歌曲,寫得不好,犯了膠病,本無足深責,畢竟沒有誰能一開始就寫得又好又對。但它居然在這短短幾天就風行起來,引到幾萬人在好多商場合唱,甚至要被抬舉為「國歌」,這反映的心理問題、文化問題就很大了。抗爭本是抬頭面對問題,但紅了的這首歌卻是低頭迴避答案,迴避「個人的理性」這條不應被「榮光」這種空洞口號給蓋掉的答案。

有點奇妙的是,這首歌英文版的歌詞卻沒有這麼壞:「In the fog, the horn of conscience summon us」,conscience這個兼攝情理的關鍵字用得不錯,有定錨的作用,但中文「迷霧裡 最遠處 吹來號角聲」就沒有。又中文詞第一段「盼自由 歸於 這裡」的「這裡」也明明是用白話「呢度」更押韻,但似乎為了想要多一點「正式感」就改成了不押韻且唱起來不好聽的書面語「這裡」。不過這只是小節,大體上「盼」字的問題才更要命:它是合乎福音歌曲和華人庶民之心理的,但卻是和「光復」與「革命」的政治意識背道而馳的。最後的問題是:你內心究竟嚮往怎樣的景象,想要怎樣的世界?這個願景你要敢於提出,不該因為各人想法不會相同,就只用最模糊籠統的口號來帶過。如果想作「國歌」,比起〈義勇軍進行曲〉,〈我的祖國〉是更好的學習範本,雖然它是你現在對抗的政權的歌--或者該說:正因為它是你現在對抗的政權的歌,所以你應該可以比它更理想地繼承、發揚華夏文明的共同語言。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…