数学本科、统计硕士、历史博士。怀疑论患者。公众号&豆瓣:窃书者。

审美的外化与移情:谈谈《项脊轩志》的枇杷树

前面的话

我很喜欢归有光的文章,读他的《先妣事略》、《寒花葬志》、《世美堂后记》时,总会为其笔下一个个朴素动人的女性所感动。这感动中,自然也少不了《项脊轩志》。

《项脊轩志》可谈的地方很多:不论是对女性形象的把握,家族琐事的勾勒,还是独具匠心地为“项脊轩”的作志的立意,都可谓别具一格,写起来也都是洋洋洒洒的大题目。不过让我最难释怀的,却是文末那一句“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植,今已亭亭如盖矣”。寥寥十数字,却有言无不尽,无声胜于有声的落寞与悲怆。

这棵“枇杷树”于我,就像千斤重的橄榄,每每想起,仍仿佛回甘一样,体味到数百年前的那间小木屋里,那位丈夫的黯然神伤。

“黯然神伤者,唯别而已矣”,然而伤离别的,又何止震川先生一人?于是有恒温在金城攀枝执条,泫然流泪;有庾信笔下的“树犹如此,人何以堪”;有戍卒的慨叹“昔我往矣,杨柳依依”。他们的离愁别绪各不相同,有伤故人之离别,有悲年华之不复,有叹壮志之未酬。相同的是,他们的身旁,都不多不少,站着一株沉默的树,不多不少地,承载了他们全部的哀愁。

这篇小文章,不谈别的,只从《项脊轩志》说起,谈一谈古典意义下的“树”。以悼念那些无言的枇杷树,和它们背后,欲言又止的断肠人。

无边落木萧萧下——树的传统审美

这学期《古典诗词鉴赏》的课上,老师指着黑板上杜甫的名句“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,问道:“这里的‘落木’换成‘落叶’如何?”。

大概是看到学生冷场,老师又补充道:“谁能回答好了期末加分哦。”

重赏之下必有勇夫,我‘刷’一下地站起来:

“换成‘叶’恐怕不妥:木与叶相较,前者硬朗,后者柔和,这里要与‘不尽长江’的大手笔对仗,若用‘落叶’,不免小家子气。落木的宏大意向也更符合《登高》萧瑟悲凉之感,比如庾信的‘辞洞庭兮落木,去涔阳兮极浦’。”

老师笑着说:“这位同学说的也有道理,不过我倒觉得,‘叶’比‘木’多了一层生命的意味。而‘木’字就巧在‘全无生机’,伴以同样没有生命的“长江滚滚”——由此而来的萧索寂寥也就更为深沉了。”

是啊。现在想来,这深沉,正是树的味道。

树的生长,从来与花草不同。

“感时花溅泪”,这是花之黯然垂泪。

“春风吹又生”,这是草之坚韧不拔。

便只有树,不喜不悲,不枯不容,只安静地生长。树的生长,没有“夏花般绚烂,秋叶般静美”的极尽芳华,而像秋波潺潺的小溪,流水不腐。

然而这溪水又毕竟流地太缓,太静;外人看来,倒像是古井不波——就像那句“无边落木萧萧下”般了无生机,虽然它有着比花草悠远地多的生命。

如花儿般有生命力的美是显而易见的:我们在她萌芽时期待,绽放时欣然,凋谢后难以释怀。

然而树那“缺乏生机”的美,却有着别样的启示意味:因为树的生命,远比我们长远,它那平缓的生长,也欠些动人心魄的波澜,如果说赏花是观赏电影,领略别人的人生;那站在树前,无异于面对一扇没有生命的镜子,眼里便全是自己的影子。

古来诗人,多以“花”入有我之境,如“泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去”;而多以“树”入“无我之境”,如“雨中黄叶树,灯下白头人”。只因花是电影,自然要波澜壮阔,以作者之情节与人共鸣;树是镜子,便只有不发一语,供读者以自己的视角观赏。

这不枯不荣的“了无生机”,往深追溯,甚至还有东方哲学的味道。道家说“无名,天地之始……有生于无”;释家说“人有四相:‘众生相’、‘寿者相’、‘我相’、‘人相’……佛不着四相”。可见不悲不喜,不嗔不怒,是佛、道的至高境界。而不枯不荣的“树”,无疑最符合这“空”、“无”的审美。这也就无怪乎,道教神话中接引道人的法宝是“玲珑宝树”,而佛家亦传有“身如菩提树”的古偈了。这“空”与“无”境界,不止于宗教哲学。千百年来,便早已随着寒山寺的钟声,融入了东方古典的审美,也为“树”便增添了一份禅意。

中寿,尔墓之木拱矣——由审美外化的意象

有人说,古文就像千年的佳酿,浓郁醉人。这话不错——每到中学的古文课上,后两排的男生便稀稀拉拉地醉倒了一大片。有次我也醉眼朦胧,直到看到《秦晋崤之战》中这味醒酒散:

“中寿,尔墓之木拱矣!”

我忍不住笑出声来:骂人不带脏字竟可以到这种境界,连树也可以作为诅咒的武器。秦穆公老先生还真是飞花摘叶,皆可杀人。赶紧把这震古烁今的一骂记到小本子上。

前几天收拾笔记,偶然拾起这句名言,忽然想到,这千古一骂中,多少还蕴含着树的“时间”性呢。

奥古斯丁说:“时间是什么,你不问我,我很清楚;你若问我,我便茫然。”

秦穆公或许可以给他答案。时间始终安静,均匀地流逝着,就像一颗默默生长的树。“时间”,好像什么事都离不开它,又好像从来也用不上它——树也如此,虽然在滋润生态上不可或缺,但更多时候它却置身事外,惯看秋月春风。

“树”这种“时间性”的意象,自然并非妙手天成,而是古人欣赏其安静生长的情感的外化。当然,这审美的外化也需要时间的积淀。

回眸史海,在先秦中“树”的意象似乎并不明朗——比较典型的如《庄子》以树来阐释“有用之用”与“无用之用”,不过是以树作为论述工具,换成其他植物未尝不可。而“树”作为意象的普遍使用,大概起于汉晋之间,如《韩诗外传》的“树欲静而风不止,子欲养而亲不待。”庾信的《枯树赋》,都是这一时期的作品,遂开一时风气。

我想,这与时代的性格是分不开的。先秦时期,人们还有着浪漫乐观的精神,如庄子丧妻之后击缶而歌,如墨子信徒杀身取义好任侠,如秦始皇帝费经心机求长生——彼时的社会,就像初生的婴儿,对“生命”本身往往是无意识的。到了秦末楚汉相争,民力凋敝,刘邦在偌大长安城找不到四匹同色的马;汉末诸侯征伐,伏尸百万,雄才如曹操,也不由得长叹“白骨露于野,千里无鸡鸣”;再到西晋末年,戎狄四起,华夷变节,又如太白笔下的“三川北虏乱如麻,四海南奔似永嘉”。本来童真的社会,就在无数坎坷中迅速成长,终于了解“死、生亦大矣”,终于知道“哀吾生之须臾”,终于醒悟“长生不老”的“树”之可怕与可贵。正是这生命意识的觉醒,才使“树”不再是寻常的植物,而兼具“时间”乃至“生命”这些永恒的意象。

树犹如此,人何以堪——由意向内化的移情

“树很可怕!”

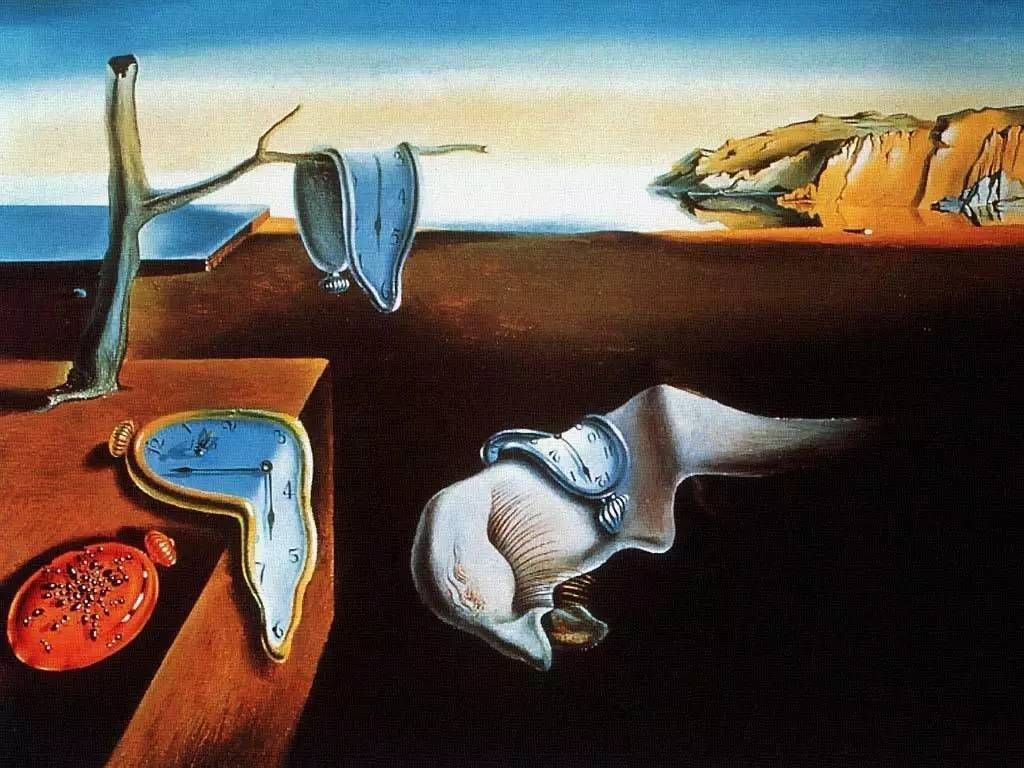

上学期在台湾交流期间,我选修了《唐宋明清文》。那天恰好讲归有光。老师刚刚讲完“目冉冉而动”的丫鬟寒花,翻到下一篇《项脊轩志》,便突如其来地说了这么一句:“树很可怕……你们再大些就懂了。”我明白她说的正是文章最后那让我难以释怀的枇杷树,然而“可怕”在哪里,却又说不出来。这小小的困惑被我带回了上海,直至一次偶然的机会,看到了下面这幅抽象派的名作。

我很喜欢达利的这幅《记忆的永恒》,望之仿佛时空交错,不知今生何生。不过若以焚琴煮鹤的理性眼光来看,画中所绘,不过三块钟表。钟表是刻画时间的工具——其弯曲与否与时间是否扭曲全无关系。然而这画中毕竟能给人以如梦似幻的奇妙感受——我想,这种不理性,也就是人性中的移情了。

移情者,化果为因,于无理处寻至理。钟表本是描绘时间的工具,然而“时间”又太抽象了,潜意识里,我们更愿意用一个具体的存在去替代它。所以钟表之扭曲,仿佛时空之变换。而钟表之于时间,便犹如树之于时光流逝。所以古往今来,无数的人站在无数颗树前,悲伤、哀叹、相顾无言。那一瞬间,时光不复便是树的原罪。当然,时间不复,天理固然。可我们毕竟不能“存天理,灭人欲”,做一株无情无欲的树——这时光流逝之间,有泛黄的情书,有悸动的苦楚,有终于消失不见的情愫。让我们感叹无可挽回的又哪里是时间,不过是随这时间流逝的一张张侧脸。

那位老师说“树很可怕”。我说“树不说话,树却能杀人”。

——总有一些在乎的人,在乎的过往,我们拥有过,失去过,却骗自己,“她”不曾离开过。

——直到找到我们自己的那棵“树”,才发现这些年来,树的影子已经好长、好长;而“她”,也在好远、好远的方向——终于消失不见。

数百年前,一间叫“项脊轩”的小屋中。

男主人看着眼前那株郁郁葱葱,却又默不作声的凶手,将五年来满腹的悲伤与无奈,饱蘸浓墨,化为笔下这一行小楷,写给葬在这树下的美丽身影:

“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植,今已亭亭如盖矣。”

后记

写到这里,已是深夜。

我伸个懒腰,正要睡下,耳畔却传来了一阵钢琴声。

这楼上的声音,从我五年前搬来新家,便不绝如缕:有时是清晨,有时是下午,或者晚上,总之每天总有那么一两曲的时间,像是必备的功课。只是五年前的琴声,还稚嫩生疏地紧,一曲《天空之城》,往往下一个音在我喉中呼之欲出,她却迟迟弹不出来。于我而言,这“如鲠在喉”的心境甚至比单纯听噪音还要痛苦,便常常去阳台躲避琴声。渐渐地,她的手法灵动起来:不知何时,第一次完整地弹出天空之城,第一次尝试别的曲目,第一次让我坐在房间,静静地享受这如期而至的约会。

今天她竟俏皮地弹起了《big bang theory》中Sheldon 唱的安眠曲“soft kitty, warm kitty, little ball of fur, happy kitty, sleepy kitty, purr, purr, purr……”

“是弹给我的吗?”我笑着。

没想到五年前弹不成调子的她,也有今天嬉笑怒骂皆成文章的圆熟手法,时间可过的真快啊。

忽然间我想到,这间小屋子,不正是我的“项脊轩”么?这儿有中学时代的青涩,腼腆,悸动;有大学时代的张扬,轻狂,激荡,——那些心跳的回忆躺在日记本里,那些青春的无知随着被撕去的日历不知所终——毕竟都过去了,不在了。

唯有这不绝如缕的琴声,看着这来来往往的许多情绪,像是一株无言的树。

再后记

七年前的一篇随笔,也是复旦《古典诗词审美》的一篇课程论文,那时“庭有枇杷树”还没有成为网红。还记得有朋友看完后问我,“你觉得自己是一个理性的人还是感性的人?感觉你这篇文章似乎在用理性的方式解构感性。为什么选择读数学?”

我当时说,我学数学,就像“传教士参禅”。传教士固然不信禅,但参禅是为了更好的传教。我的关怀始终在人本身,狭隘地说是中国文化中的人,不论是古文、诗词、历史、书法,我都兴趣斐然。但是数学太特别了,既是西方分析思维的集中体现,又很难在中国传统中觅得踪影。我想在高度数字化的现代重新定位传统,就要好好参一参数学。

七年后,我已经转回历史,传教士和禅的界限却变得更模糊了。以前我是数学系喜欢文史的异类,现在同样是历史系喜欢数学的异类,像只非禽非兽的蝙蝠。

不过,阅读史料时人的温度仍然让我颇感慰藉。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…