在港陸生:中大成了戰場,我只關心淘寶搶購的商品何時到家?

或许是身处不同的环境,內地生与很多香港local对一場運動radicalization的定义和容忍程度都有着较大的差异。作為一個自詡liberal的在港內地生,我也在不斷調整自己對這場運動radicalization的認知,並保持著沈默和觀望的態度,沒有在微博和朋友圈用“暴徒”這兩個字稱呼過示威者,也沒有在Facebook或者twitter上為勇武派加油吶喊。今天看到中大已經變成了煙霧彈和汽油彈的戰場,我也突然發現自己無法再站在搖搖欲墜的中立立場上了。我也無法再躲在距離中環20公里外的校園裡,安安靜靜地歲月靜好了。這場運動的光譜覆蓋廣泛,但是到現在,留給中立者、中間者的位置越來越少,幾乎沒有。如果說現在的香港社會像油鍋上的熱油,最需要的不是去降降溫、潑潑冷水嗎?這盆冷水,澆在激進建制派或部分警察身上,或者澆在極端勇武派示威者身上,都是必要的。但比較難過的是,已經看不到潑冷水的人了。對於身處其中的人來說,冷水就意味著割蓆,而這場運動如此需要不割蓆來團結更多的民眾。而對於我這個局外人來說,這盆冷水潑不出去,也失去了潑的必要。

我曾經參加過中大段崇智校長的見面會,剛開始的一段時間,校長的講話不斷被口號聲打斷,我皺起了眉頭。但我很快意識到,或許是因為自己從小到大習慣了那種安安靜靜的會議現場,那種投票一致通過的虛假和諧,所以不能“容忍”有人大聲地提出反對聲音。相比於虛假的共識,我更想看到哪怕是聲嘶力竭、涕泗橫流地真誠對話。

但我們也可以看到,人民日報對於這一對話的評價頗為負面,標題為:港中大学生做到“博文约礼”了吗?

這種負面評價的邏輯,就好像是批評討薪的農民工破壞了市容一樣——忽視更緊迫更重要的不公和裂痕,卻指責最輕微的反抗的姿態不夠優雅。就像指責身處飢荒中的人,摘了野果破壞了環境一樣。

但同時,或许是身处不同的环境,內地生与很多香港local对一場運動radicalization的定义和容忍程度都有着较大的差异。

在內地的時候,我會因為自己的稿子被404而覺得世界沒救了;但現在,我卻對自己未因內地人身份遭受暴力而謝天謝地(雖然這種私了是個例的)……就像在美國,一位校長會因為政治不正確就會“遺臭萬年”。而在文革時候,不去揭發別人就已經是善良了。在一個崇尚維穩壓倒一切的社會,提出異議就已經是radicalization了。所以,內地學生和香港local對於radicalization的定義是完全不一樣的。早在8月,內地媒體對香港的示威就已經做出了“激進”的判斷,而那時候,明明還是和理非佔主導。但是到了今天,我也不知道,運動是否已經到了激進的程度。

每個人要的東西那麽不一樣,你想要和平秩序,他想要民主自由,那麼,誰比誰更高級嗎?

沒有不付出代價的爭取。radicalization也是所謂的代價之一。其實毛澤東也在一個世紀前就說過“革命不是請客吃飯”。

但是誰要為這場運動的radicalization買單呢?

人與人的溝通總是充滿了瓊瑤阿姨式的“妳不過是失去了壹條腿,而她失去的可是愛情啊”這種可笑的悖論。

“你不過是暫時不能搭乘地鐵了,如果不這樣,我們失去的可是民主,這個城市的未來和希望。”又或者是,“你不過是沒有言論自由了,那你私了了我,我可是住進了醫院啊!”

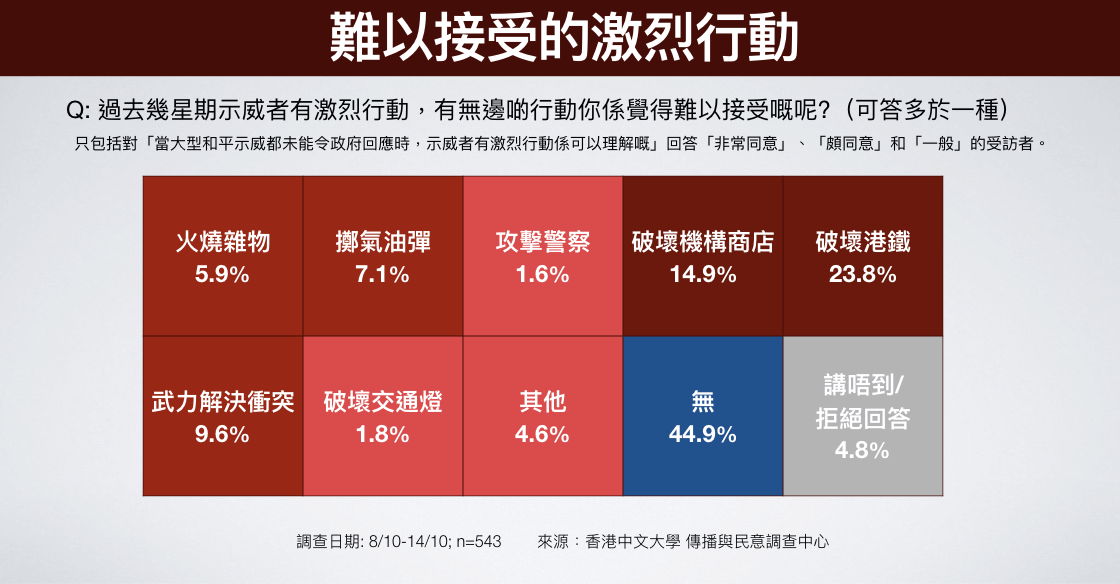

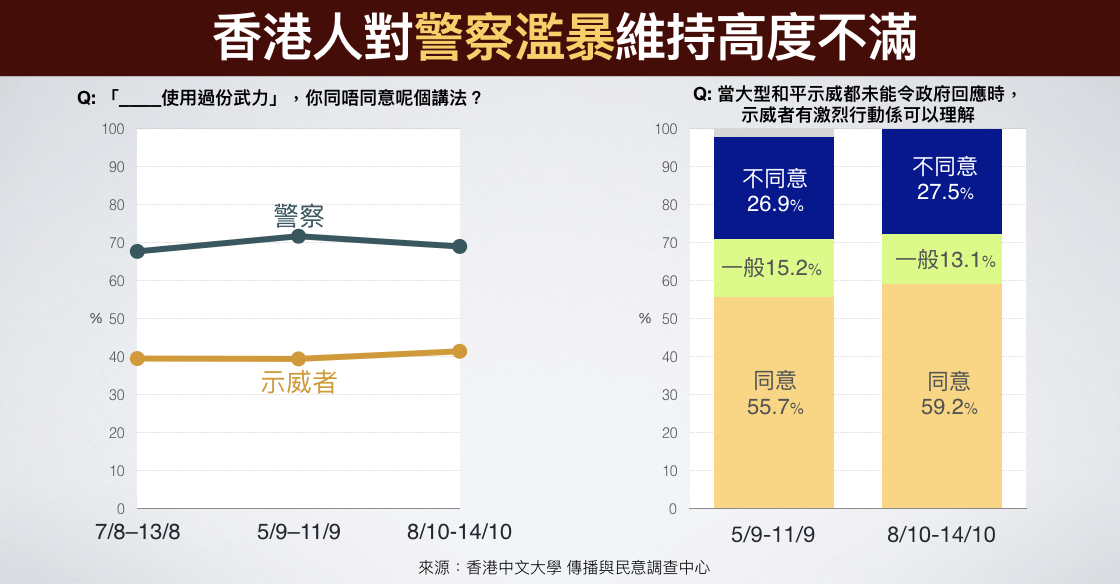

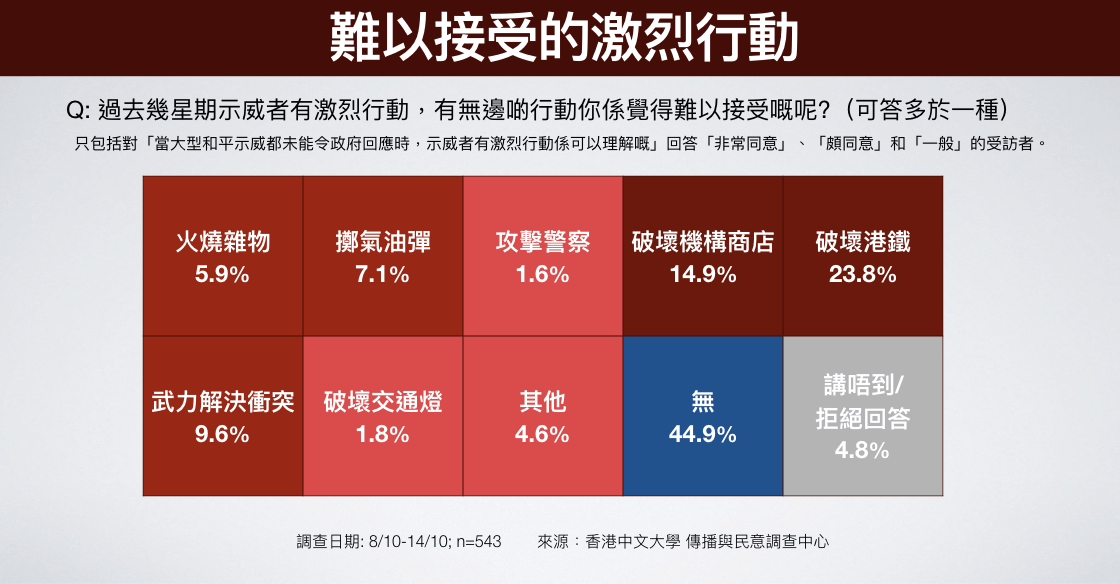

民調顯示超過半數民眾願意接受radicalization。那我作為一個局外人,當然最好是閉嘴,讓這個城市生活的人去選擇他們自己認為最重要的東西,他們知道什麽是對自己好的。

後來,我反覆告訴自己,這個城市是好是壞其實也與我無關,一張機票就可以回內地,我之後也不會留在這裡。這麽想讓我如釋重負。就像現在,當我看到在淘寶雙十一搶購的化妝品明天就能到家時,那種快樂,好像也抵消了八公裏以外中大戰場帶來的難過和憂愁。

但這個時候,我又感覺無比悲哀,清醒地意識到自己是在躲進犬儒的保護殼,用消費主義來填補公共議題上的虛無。我相信給雙方潑冷水是重要的,但當在fb上看到煽情語氣把私了者美化成勇士的言論,又或者微博上最高讚的“留港不留人”的言論,都會覺得非常無力。他們隔空對罵,而我也永遠無法叫醒裝睡的人。更可怕的是,我不願意在做這件事情了。每當這個時候,我就會想起自己當初來香港的本心,用新聞、信息公開和溝通來促進人與人的對話的理想。

張潔平老師在中大的演講中說過,所謂的後真相時代,我們不再關心新聞的真相,就是輿論操縱期望看到的後果。(對不起願意可能記不清了)

我的虛無、冷漠和犬儒,我的政治冷感,我的“大不了回深圳”,也是它期望看到的後果吧。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…