hello matters

被槍斃的人權先驅「張九龍」就是「張九能」

楊曦光牢裡的思想知音-張九龍

1968年,還是長沙一中高中生的楊曦光因主張中國實行巴黎公社式的民主政體的《中國向何處去?》等幾篇文章而被康生、江青點名定性。楊曦光被關進長沙左家塘看守所近兩年之後,以反革命罪被判刑十年,後被押送到岳陽洞庭湖邊的勞改農場改造,直到1978年刑滿釋放,由於「楊曦光」名聲太大,就業、就學無門,遂決定恢復乳名楊小凱。

左:《中國向何處去?》時代的楊曦光。右:經濟學家的楊小凱。(寫真出自楊暉)

2004年,以經濟學家享譽盛名的楊小凱病逝,留下大量的經濟學論文、時事評論,以及見證基督的思想歷程記錄。

楊曦光的《牛鬼蛇神錄—文革囚禁中的精靈》(以下,簡稱《精靈》的,《自序》開頭即提到,連貫全書最重要的問題是:

「秘密結社組黨的反對派運動在中國能不能成功?它在文革中起了什麼作用?多如牛毛的地下政黨在文革中曾相當活躍,但為什麼他們不可能利用那種大好機會取得一些進展?」

楊曦光(楊小凱)在九號牢房裡遇到的思想啟蒙者中,除了當做父兄一般敬慕的劉鳳翔之外,另外一個重要人物就是「張九龍」。

因為翻譯《精靈》日文版的緣故,我認識了楊筆下「大智甚至睿智」的先知先覺者-張九龍。

「反動學生」陳秉祺的同學-張九能

2015年3月,我同好友美美從印度回日本時途徑在香港,停留了數日。那時香港公民抗命的「雨傘運動」高潮已經過去,但仍然有小部分人在金鐘海濱的立法會大樓附近搭起黃色帳篷在持續抗議運動,那裡還設有簡易的「公共圖書館」,大約有上百冊關於民主自由與普選意義以及關於1949年以後歷次政治運動的當事人回憶錄等書籍,供抗爭者與遊客閱讀,

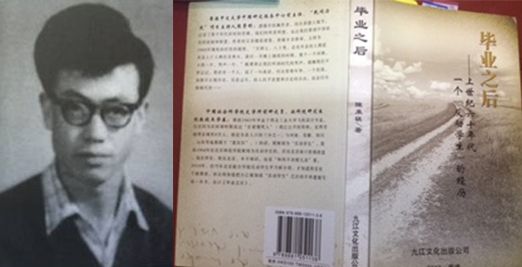

在這裡,我看到了陳秉祺先生的《畢業之後-上個世紀六十年代一個「反動學生」的經歷》,是武宜三先生的出版社出版的。武先生幾十年堅持為反右運動的受害者發聲,他主編的《1957年受難者姓名大辭典》收我父親的記錄。

武先生送給我陳先生這本書。

陳先生1937年生人,比楊曦光(楊小凱)和張九龍年長幾歲,為甘肅省定西農村子弟。1957年考入西北工業大學飛機設計專業。大學期間由於「大躍進」造成極度貧困,休學一年,本來應該在1963年畢業,而且已經發了畢業證書,但是被人翻出他1961年「攻擊三面紅旗的反動言論」,也就是兩年前放寒假回老家時他耳聞目睹的餓死人的事情說給了三五要好的同學聽,就是這幾個平時「比較接近,說得來」的同學告了他的密。

畢業證書被收回,「按照人民內部矛盾處理,保留學籍,送到農場勞動考察兩年處分」。

誰知,兩年勞教變成遙遙「無期徒刑」。陳秉祺「心中不服,思想不通,對黨的政策產生懷疑,醞釀成立『X小組』」,1969年被打成「反革命集團首犯」,罪名是「反動思想根深蒂固,上大學開始即從事反革命集團活動,妄圖叛國投敵,並於1968年畏罪潛逃,企圖負隅頑抗,罪行嚴重,民憤極大,依法判處其有期徒刑二十年」。(陳書P279)吃的苦,遭的罪,非親身經歷,和平社會的「小白兔」難以想像。

直到1979年平反出獄,恢復學籍,並回校任教至退休。

西北工業大學的學生陳秉祺。(翻拍於《畢業之後》/作者提供)

在陳先生這本樸實的自傳中,記錄了湖南長沙人權先驅者「張九能」的細節。

獨立學者傅國涌先生根據陳先生的《畢業之後》為材料,曾寫過《為人權被處決的張九能》,在網上廣為流傳。

那麼,「張九龍」是否就是「張九能」呢?長沙話“long”與“neng”發音混淆一同。

傅國涌認為陳與張是西北工大的同學,應該不會有錯。但是楊的家人與其他研究者認為楊與張在「九號牢房一起度過了幾百個小時」(楊書P60),憑他驚人的記憶力,記錄不應有誤。而且1970年張九龍被槍斃之前,曾被五花大綁遊行示眾,長沙街頭大街小巷,電信桿子,到處貼滿殺人《公告》,「反革命集團首犯張九龍」的名字上打了一個通紅醒目的大叉,至今有人記得。

我四處打聽四個月後,武先生終於聯繫上了陳先生。原來陳先生由於搬家,手機號碼改變,一直「失聯」。

陳先生的女兒幫忙聯繫到了張九能家的後人,確認「張九龍」就是「張九能」。

根據楊與陳的回憶與記錄,大致可以勾畫出「張九能」這個人物形象。

夢想「爭取人權同盟」而被槍斃的張九能

張九能的父輩1949年之前在長沙開過頗具規模的汽車修理車間,由於1956年「公私合營」政策,他家的作坊成了國家的財產,而且「資產階級」這個標籤的家庭成分給後輩升學和前途帶來陰影。

1957年,聰穎過人的少年張九能不到十六歲就考上了西安航空學院,同年這所大學與西北工學院合併成立為西北工業大學。但「反右」之後,由於他的出身不適合涉及軍事秘密,校方要他轉學到普通大學,張九能第一次休學回長沙。

1963年,陳秉祺在學校遭到鬥氣十足,同仇敵愾「似乎要當場置我於死地而後快」的師生們大批鬥。

張九能此時回到西工大。那個時代,同學和朋友都迅速站隊劃清界限,一切都「上綱上線」,盡量抹黑和踐踏他人。若不告密賣友,不喝人血已經是天大的良心了,張九能不但不避嫌他的「反動身份」,反而批鬥會後還約陳秉祺外出吃夜宵。背著「黑鍋」孤苦無望的陳秉祺感到「人世間,仍存在有良知的人,獲得極大的安慰」。

張九能告訴陳秉祺,「不允許人說實話,不允許人有自由思考與判斷的權利,不允許被批鬥者有申辯的權利─這些,都是嚴重侵犯人權,只有在遠古的奴隸社會才會發生這種野蠻行為」(陳書P34)。

陳秉祺從張九能口中第一次聽說到「人權」這兩個字。

距離1964年只剩下半年的時間,張九能自動放棄了畢業機會回到長沙,與一些被打成右派的學工程技術的大學生一起,自己承接各種國營工廠的機械加工,算是半合法地糊口。

1964年夏,張九能給正在農場勞教的陳秉祺郵寄了一件他自己穿的舊短棉大衣和一頂他二哥用過的軍用蚊帳,這兩樣東西幫陳秉祺度過三個寒冬和免遭毒蚊子的叮咬。

「當然,九能給我,更多的是精神上的支持和鼓勵。使得我始終沒有放棄對未來的幻想。但同時也增加了我對他的擔憂,怕他隨時會出事,以他的性格和對文革的深惡痛絕,我不知道他會幹出什麼非理性的事來」。(陳書P118)

1967年「武鬥」混亂期,陳秉祺趁「放風」的機會去了一趟長沙。

張九能非常高興,帶這位遠道從大西北「戴罪」而來的老同學遊覽長沙的名勝古跡,一路直抒胸臆,慷慨悲愴。

「共產黨初期,強烈地反對國民黨的一個主義、一個黨、一個領袖,而今天有過之無不及。甚至兩千多年前的事,眼下又重演出。他(毛澤東)是無所不能,無所不為,而且是絕對真理;更是封人之口,坑人之身;在阿諛頌贊聲中使人變聾變啞,連他親自選定的接班人都不放過;別看林彪把紅本本舉得再高,把肉麻的話叫得再響,他的下場可能比劉少奇更糟。」(陳書P122)

張九能批評你方唱罷我登台的政治人物都是「被洗腦的蠢貨在政治舞台上的表演,他們不但擁護『馬克思加秦始皇』的帝治,而且更加擁護神治,在世界的東方,掀起了一場人類歷史上空前絕後的造神運動」。(陳書P122)

張九能告訴陳秉祺,「真想組建一個實質意義上的組織」,那就是「爭取人權同盟」。(陳書P123)而且希望這位思想共鳴、惺惺相惜的老同學在思想上參加,精神上支持。

「中國的第一問題就是人權,有了人權的保障,才能有民主、自由、平等;有了人權,才能建立法治社會;有了人權,才可保護知識精英;才能保護人類的共同文明;才可防止社會道德淪喪與人性泯滅;才可使謊言和告密不會成為最高和唯一的道德標準。中國目前有千千萬萬個各種團體和組織,就唯獨缺少保護人權的組織,我們為什麼不肩負起一點點國人和時代的責任,組建一個『爭取人權同盟』呢?是爭取,僅僅是爭取啊」。 (陳書P124)

但此時的陳秉祺枷鎖捆綁在身,不敢有任何造次,認為張九能的想法「還遠遠不是時候,百年或者五十年之後,看能否提出這個問題」。而且看到憂心如焚、孤傲不群老同學如此憤世嫉俗,思考救世良方,「眼神中透露出的那種兇險和不祥的徵兆」,令他難以釋懷。

張九能坐火車一路送陳秉祺從長沙至岳陽才依依不捨地告別。

1968年,20歲的楊曦光在「九號牢房」遇到張九能。

從看守所對張極其惡劣的態度,意味著張的重要性。「九號二進宮的人憑本能可以判斷張是那種共產黨最仇恨的從事地下政治的人」。(楊書P45)

「大智甚至睿智」的張九能與楊曦光不僅棋逢對手,而且成為好朋友。下紙糊的圍棋時,張九能的「氣場準確,目光長遠,自信冷酷,堅定專注」。「他的自信與成熟看似與他不到三十歲的年齡不相稱」。

張問及楊的《中國向何處去?》,兩人越來越相互信任。

楊曦光入獄前與「一些造反派激進學生曾產生過重新組建政黨的萌芽,獨立思考中國的政治與社會問題,用類似共產黨那樣的組織來實現自己的政治主張的想法」,因此,對張九能的「地下團體」很感興趣,但張九能「連忙將話扯開,眼中閃出一種令人恐懼的殘酷」。但他承認,反右運動前他的右派同學希望通過議會道路使中國走向民主,但反右運動得出的教訓是,中國實現民主,議會道路走不通,不少人想走格瓦拉的道路。

張九能是一位親美的政治思考者,而且有先見之明,他預見到台灣問題在將來的中國政治中有極其重要的作用。

「台灣國民黨政府的存在,實際上相當於中國保留了兩黨兩制,這是非常關鍵的。這意味著中國的政治演變將與蘇聯不一樣」。(楊書P51)

當時就連楊曦光這樣能夠看到《參考消息》和共產黨內參的高幹子弟的消息靈通人士,都對台灣一無所知,也不認為台灣在中國政治中會起什麼作用。

張九能對局勢的預測也非常冷靜,他認為「人民反對當局的革命情緒像性衝動漲落一樣有一定的週期,民主國家讓這種衝動不斷地發洩,所以很少能形成革命的形式。而共產黨國家沒有讓革命情緒發洩的通道。這種情緒就會積累起來,形成革命形勢。毛澤東發動文化革命後,一九五九以來的人民中積累起來的革命情緒有機會發洩出來,而動亂又會使人民嚮往秩序,因而反而有助於共產黨鞏固政權」。(楊書P57)

與張九能的思想交流與討論,使得初出茅廬反骨學生楊曦光認識到共產黨與資本主義的根本區別,雖然當時「還沒想清這種根本區別是什麼?」

張九能喜歡讀描寫俄國社民黨地下組織的小說,「對他這種野心極大的人來說,論政是種無效的方式」。

但張九能的「地下組織」,很可能只是他構想中的「爭取人權同盟」,即使打出這個牌子,有幾個志同道合的朋友,在文革期間,造反派組織層出不窮,也不足為奇。

每次提審回來,張九能都告訴楊曦光,「他們沒有任何證據,卻一口咬定我參加了什麼組織」。

後來楊曦光看了《佈告》上對他的罪狀之後,相信自己的判斷是準確的,—這些右派分子定期聚會,議論政治,引起了當局的懷疑,當局沒有任何過硬的證據。

但是「共產黨最恨最怕這種腳踏實地搞組織的人」。(楊書P55)

陳秉祺認為張九能的兩篇文章:《目前的局勢》與《積極行動起來為籌建人權同盟而努力》,「使他命中註定地走向了不歸之路」。也就是說,思想罪本身導致了他的死亡。

1968年,逃出農場兩個月的陳秉祺在定西農村老家被捕,軍代表竟對他用虱子逼供,這個酷刑令我想起奧威爾的小說《1984》中在友愛部101室秘密警察對溫斯頓用老鼠威脅,「這是帝國中國的一種普遍懲罰」,沒想到小說的真人戲在這裡上演。

此時,陳秉祺的身份由「反動學生」升級為「現行反革命分子」,在西安的農場,他兩次聽到一個非常熟悉的聲音:

「報告,我要上廁所!」

而且他還聽到有人故意說給他聽「那幾個湖南人怎麼還不把張九能的藥費結清?」

當局如此大動干戈,押解張九能被到千里之外的陳的勞改農場,是試圖發現張與陳之間「不可告人」的證據,但是事實上,當局並沒有為此提審陳秉祺,在以後張九能的判決書上也沒有找到與陳的蛛絲馬跡。

「張九能,你要千萬要保重!要理智!」。

陳秉祺趁上廁所的機會,拼盡力氣向張九能的牢房喊道,但是沒有任何回聲,還差點挨看守的一頓胖揍。

1969年12月12日,張九能被長沙市公安局軍管會以反革命組織罪判處死刑,緩刑兩年執行,勞改後因「拒不服罪」,於1970年3月5日被拖出來槍斃。

同一天著名的「出身論」的反對者遇羅克在北京也被槍斃。

1970年正是「一打三反」運動期間,全國殺人權層層下放,競相比左,碾死蟲豸不如的「階級敵人」,是「識大體」的人民生活的日常。

正在湖南洞庭湖勞改農場挑土的楊曦光從張九能的同案犯那裡聽到這個消息時,扁擔從肩上滑下來,「恐懼、仇恨和悲痛使我直想嘔吐。那天後,我多次想像他臨死前的形象,很長一段時間,我的腦海不能擺脫他的面孔」。而且令人不寒而慄的是,想不到組織政治組織在中國卻有殺頭之罪,更可怕的是,所有官方文件中從沒有明確地規定這一點。(楊書P60)

也就是當局埋下的這個看不見、摸不著的政治地雷,胸懷人道主義理想的青年張九能被炸得血肉橫飛。

在牢裡楊曦光問過劉鳳翔,像張九能這類地下政治活動是否有成功的可能,劉鳳翔回答是在中國目前的條件下,幾乎是不可能的。一個月後,這位使楊曦光「在黑夜裡看見光明」的憲政自由思想的啟蒙者劉鳳祥也被槍斃。

1981年,由於張九能案的幾位倖存者同案犯的上訴,張案部分平反,但張本人只能算是「錯殺」,即不構死罪,屬於應該判有期徒刑。至今,他的家人仍沒有看到判決書的原件。

記憶-對抗恐怖與沉默

文革過去了半個多世紀,更多的人選擇了體面地沉默,選擇性地失憶,聰明地識大體,顧大局。世界仿佛在「合理的恐怖」與「有特色的沉默」中傳宗接代,欣欣向榮。

在自覺的人民與善變的政權共謀中,文革已經成為「正常呼吸」和「正常血壓」的一部分。

如果沒有楊曦光(楊小凱)與陳秉祺兩位留下的文字,我們大概不知道湖南人「張九能」曾為「人權」兩個字掉了腦袋。

人,作為人,一樣是無毛直立,一樣是雜食群居,一樣是四體五官,一樣是七情六慾,一樣是養老撫幼,一樣是生生死死,一樣是來來去去,「人權」二字,是人類文明的共性,而反人權,就是反人性,反文明,反人類的。

刑滿釋放的楊曦光(楊小凱)走出勞改農場的那一天這樣寫到:

「經過十年的勞改,我看到那麼多高貴的人們成為共產黨秩序的犧牲者,共產黨殘酷迫害如此高貴的人,我再也不會單純地熱愛那建立在殘酷迫害基礎上的秩序和繁榮。我相信對政敵的殘酷迫害是共產黨政權永遠難以穩定、不斷造成動亂的根本原因」。

「我一定不能讓這片土地上發生過的種種動人心魄的故事消失在黑暗中,我要把我親眼見到的一段黑暗歷史告訴世人,因為我的靈魂永遠與這些被囚禁的精靈在一起」。(楊書P409,P411)

我想這也是《牛鬼蛇神錄—文革囚禁中的精靈》日文版的心願。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…