一個以左翼視角觀照社會的內容平台。我們關心當下香港、大陸及海外社會走向,反思已經滲透在社會生活各方面的新自由主義和民粹主義價值觀;分享對政治、經濟、社會運動、文化等議題的思考。 TG Channel : https://t.me/squatting2047 網站:squatting2047.com Facebook:@squatting2047

【疫情專題】疫情下中國的公民社會再「崛起」?

編者按:在中國亦稱爆發初期,我們見到武漢竟然有社區冒險舉辦「萬家宴」。另外,中國各地雖然有大量捐贈物資湧入武漢,但隨之而來的是政府單位調配失靈,物資到不了前線。在這段時間,武漢民間如何自救?國家力量無法觸及的地方和近年被打壓的公民社會有什麼關係?

文/小鹿

2008年汶川地震之後,大量的社會組織和志願者參與救援和災後重建工作,這一年被稱為中國「公民社會元年」。當其時,人們一方面因天災帶來的傷痛揪心,另一方面也感動於民間力量的崛起。當時人們大概想不到,近十二年過去,中國政府並沒有在災難之後學會與民間力量合作,而是對其發展充滿了忌憚,並在後來對公民社會進行了更加嚴格的控制乃至打壓,於是,「崛起」的民間力量並沒有就此蓬勃發展下去,而是經歷了種種波折。到2019年底,疫情不僅暴露了威權取態的中國政府社會管制的失靈,同時也讓我們看到了民間力量的靈活與堅韌。然而,此次民間力量活躍於抗「疫」的各個領域是否預示著中國公民社會的再次崛起,這些民間力量是否具有持續活躍的能力和空間,卻仍待觀察。

萬馬齊喑究可哀:公民社會元年之後

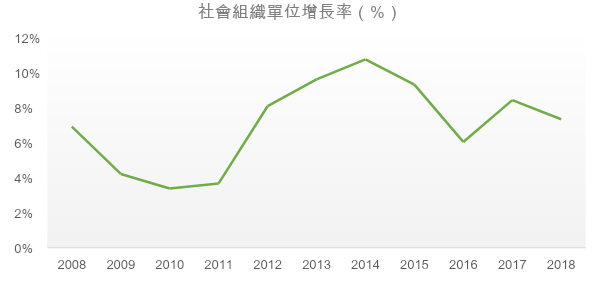

關注中國公民社會發展的行動者和學者通常認為2016年出台的《慈善法》和2017年的《境外非政府組織境內活動管理法》標誌著中國政府進一步收窄公民社會的活動空間,對公民社會的態度由「統戰」轉變為了對立。實際上,中國政府對NGO和公民社會的不信任、管控乃至打壓要遠遠早於這兩部法律,法律出台只不過是給官方行動以依據。中國的公民社會在經歷過短暫的春天之後,迅速進入了寒冬。雖然中國社會組織的數量從2018年開始保持了持續增長,然而若從增長速度來看,社會組織數量的增長速度從2014年開始已經經歷了明顯的下降(見圖一),這說明中國政府在社會組織的登記和管理方面開始了相對嚴格的控制。

社會組織數量增速下降與安全部門對NGO和組織者的取締和抓捕幾乎同時發生。2013年7月,由「公盟」的創始人之一郭玉閃創辦的傳知行研究所被北京市民政局取締,另一位「公盟」的主要創始人許志永被刑事拘留。翌年1月,許志永被法院以「聚眾擾亂公共場所秩序罪」判處有期徒刑四年。在此之後,中國政府對全國各地的NGO和行動者都展開了更加高壓的控制。2015年婦女節前夕,五位女權主義行動者被抓捕,同年12月,廣州和東莞的數家勞工權益團體負責人被刑拘。2016年9月,包括曾飛洋在內的三位勞工維權人士被法院以「擾亂社會秩序罪」判刑。到了2018年下半年,深圳的佳士事件更是進一步挑動了安全部門的神經,大批的工人、勞工機構的組織者和參與聲援的學生在全國範圍內被抓捕和控制。

2008年以來,政府對公民社會的嚴密管控和打壓使得人們對於中國公民社會的發展逐漸陷入悲觀,即使是原本期待在現有制度框架下進行修修補補的改良派的活動空間也逐漸縮窄。如果不是2019年底的這場疫情暴露了中國政府的種種問題,中國社會的氛圍是否會持續晦暗下去?自然,並沒有什麼如果,而作為行動者,我們始終要看到行動的力量與其可能性。

社區互助與民間自救

2019年底新型冠狀病毒疫情爆發至今,中國政府在疫情控制和社會治理的各個方面都深受質疑:維穩邏輯下,試圖提示公眾病毒傳播危險的醫生被「訓誡」,對追查疫情爆發起點和過程意義重大的華南海鮮市場被迅速清洗。與此同時,一個只是向上負責的政府又無法勝任疫情爆發後社會服務和治理的責任:倉促封城的命令之下,武漢陷入恐慌,數十萬人一夜之間蜂擁出城,而政府對於困坐愁城的市民的生計如何保障並無足夠準備;封城之後壟斷了捐贈物資接收和分配功能的官方機構既官僚又無能,導致救援物資無法及時到達前線,使醫護人員在巨大的感染風險之下冒險作業;醫療資源不足的情況下,武漢大量的疑似和確診病人無法及時隔離或收治,導致持續的社區感染;迅速建起的火神山醫院在後期又爆出拖欠不辭勞苦、日夜趕工的農民工工資⋯⋯

自疫情爆發以來,民間力量的活躍高效與官方的管制失靈形成了強烈的對比。1月23日,武漢宣布封城後幾個小時,郝南和他的朋友便通過線上招募,組成了一個200人左右,由一線醫生、社工和心理諮詢師組成的志願小組,按照三甲醫院流程,建起了一套線上醫療分級支持系統。而武漢的社工機構則通過微信平台組織全國各地的醫生、社工、心理諮詢師和學生志願者,建立了16個居家隔離支援團,與各個社區對接,為武漢居家隔離的社區居民和疑似患者鏈接社區資源,提供線上醫療和心理支持服務。在官方慈善組織分配防護資源極度低效的情況下,丁香園(互聯網醫療服務平台)於1月29日整理了全國462家醫院的防疫物資官方求助信息,而不同的民間團體,除了基金會、慈善組織和校友會等社會組織,還有為了支援疫情臨時組建起來的微信群組紛紛自行募集資金、尋找貨源和物流通道對醫院展開點對點的資助。

民間力量的靈活還體現在它對於不同群體需求的敏感。在權利倡導組織不斷受壓的遠因下,不同群體的需求原本就難以表達。疫情爆發後,弱勢群體的境遇更加困難,尤其在各地倉促封城的境況下,普通人的生計已不在官方的第一考慮之中,更何況更加細緻的社群需求。如此,社群內部的互助和社區自救便成了唯一出路。比如,2月初,有抑鬱症患者自己面臨斷藥的風險而摸索出線上購藥的途徑,他很快與網友分享,並且通過互聯網建立精神障礙患人士的互助平台,在全國各地的志願者借助網上醫療平台購藥、互助轉贈、遠程代購等方式解決各地病友的燃眉之急;反而國家衛健委直到2月18日才瞭解到疫情之下精神障礙患者的斷藥風險,推出遠程醫療和送藥上門的舉措。前期網上的募捐活動往往集中在醫用口罩、護目鏡、防護服等醫用防護物資,女性的生理需求在疫情之下並沒有得到特別的關注,2月7日,由一直關注女性議題的網友發起了「姐妹戰疫安心行動」為女性醫護募集安心褲、衛生巾等物資,前線女性醫護和病患的需求才得到相應的關注。更加難能可貴的事,在此次疫情中我們看到更年輕一代的行動力,1月24日(大年三十),深圳的一些高中生發起了「口罩深圳」志願行動,向環衛工人贈送口罩,這次行動很快蔓延到上海、北京、廣州等大城市,這些志願團體不僅為環衛工人募集防護物資,亦在此過程中更深入了解基層勞動者的工作狀況和需要。

在回應不同社群的需求之餘,此次疫情之下,也有不同人和團體透過不同的媒介表達他們對目前狀態的不滿,這樣的表達在李文亮醫生過世之後達到高潮。除了微博、微信平台上無數網友以「不能,不明白」表達對李文亮的哀思和對當局壓制言論自由、罔顧人民利益的憤怒,亦有知名學者聯署號召設立「國家言論自由日」,呼籲政府保障公民的言論自由。李文亮醫生生前在採訪中說,「健康的社會不應該只有一種聲音」,當社會只有一種聲音時,不只是問題不能被及時暴露和解決,不同人群的需要亦會被「和諧」的表象所掩蓋。在過去的這些年裡,當局對言論自由的壓制,對社會團體的管控,對維權人士的壓迫,都只是在特殊事件之時,引起一陣子的討論,所謂民憤往往很快平息,以至於許多人都認為,「中國人就是如此善忘的」。那麼此次疫情是否會帶來些許不同?由幾千人的生命帶來的教訓是否會更加深刻?現在來說,也許還為時過早。但作為行動者,如今我們就應當開始思考,如何讓此次疫情之下爆發出來的憤怒與悲痛轉變為帶來改變的行動力,如何讓這些行動力具有持續的動力。

呼喚真正的社區自治

近年來,「社區治理」成為了中國政府實施基層管制的關鍵詞之一。談社區治理的原意是替政府轉變「管理者」的角色,讓社區不同的持份者,包括非政府組織、企業、私人機構和個人與政府協作,共同進行社區建設。然而在實際操作中,社區治理往往流於形式,政府作為主導者,其他行動主體只能被動配合,於是出現武漢百步亭社區在疫情蔓延之際開展「萬家宴」這樣的形象工程。即使萬家宴舉行前三天武漢市衛健委已經在官網發布消息稱「肺炎」「不排除有限人傳人」,亦有工作人員向居委會領導反映,建議取消萬家宴,然而,這一重要的形象活動還是如期舉行,這樣的社區治理邏輯將四萬多家庭置於危險之中。

我們需要跳脫出這種「社區治理」的框架,呼喚真正的社區自治。這裡的社區並不是為政府管治需要而劃分的行政區域,而是具有共同關注或共同價值的共同體,這樣的共同體可以依託實體的空間、組織而存在,亦可以依託虛擬的網絡存在。在這次疫情之中,我們已經看到許多這樣的共同體在湧現,他們有各自不同的關注,調動不同的社會資源,解決不同的群體需求。但如何實現真正的「自治」卻仍待摸索。雖然當下行動中的每個團體都有內部的運作方式,但這些臨時聚集起來的志願團隊因其鬆散和臨時的特徵,成員往往來去自由,這就很難說在疫情過去之後,是否仍然有部分團隊找到共同的關注點,持續存在下去,成為公民社會的活躍成員。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…