女权主义者,写东西的人。

米兔不是批斗异己,而是真相越辩越明

本文经肖美丽授权帮忙发在Matters上。

7月初梁钰在微博上称吕频包庇强奸犯,微信公号“哲学社”和“Her小号”发文称吕频包庇性骚扰,备受女权社群关注的“北美中国女权群”网暴事件短期内可能还不会结束。

在这场争论中米米亚娜提出应该把这次争论当做:“一次坦诚相见,公开反思社群盲区,破除MeToo运动迷思、重塑女权社群的共识的重要机会。否则,我们还将继续冒风险于被哲学社和其他任何热衷政质斗争的团体进一步绑架女权社群、碰瓷MeToo运动。”

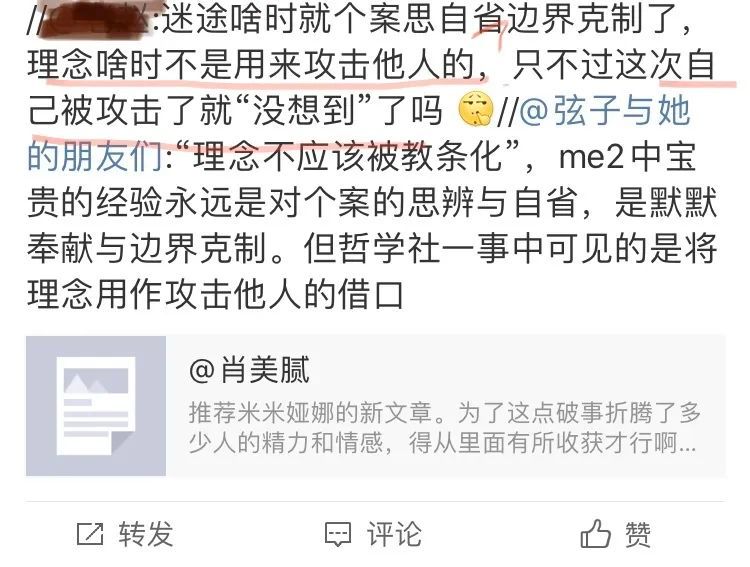

一些可能本来就不理解米兔的人看了说:“迷途啥时候就个案思自省边界克制了,理念啥时候不是用来攻击他人的,只不过这次自己被攻击了就’没想到’了吗?”这让我回忆起2018年由刘瑜提出把米兔比喻成“大鸣大放的大字报”的言论。

A的支持者、哲学社、转载文章的Her小号也许以为自己是米兔的实践者或支持者。但非常遗憾这次事件里ta们其实是刘瑜以及这种反米兔观点的实践者。从这次争论也可以看出很多人至今也没有分清打着反性骚扰名头的批斗异己和米兔运动的区别。

关于这个话题在2018年已经有过一轮讨论,有兴趣的朋友可以找当年的文章再看一下。我想以这次哲学社北美女权群事件作为例子,再谈一次两者的差别。

1.走到米兔这一步之前有很多准备工作要做。

可能有人会以为,不管什么性骚扰/性侵的经历只要米兔出来就可以解决。有很多陪伴性侵/性骚扰案受害者经验的米兔当事人弦子说:“性侵案与m2并不等同,诉诸于公众事实上是性侵案最后的选择:因为这事实上意味着司法救济与私人质证的失效,以及当事人必须用自我伤害的方式来自我拯救。”

进入公众视野意味着当事人将遇到公众的审视、质疑以及敌意和攻击。为了保护当事人,在做出公布案情的决定之前支持者需要帮助当事人梳理一份严谨的指控。正如米米亚娜所说:“性骚扰案比其他案件更难判定的地方就在于,它的信息屏障非常难以穿透。如果第三方无法穿透这道信息屏障去检视事实,指控就不能被认定。”

信息屏障一方面是由于性骚扰/性侵案件本身发生在较为私密地方很难举证,也因为我们的文化和受害者施害者双方的权力关系让受害者很难说出来。

加上受到情绪、创伤、记忆的问题或自我防御状态等原因影响,受害者可能会有“断片”、过于敏感等状况,ta们所说的内容可能会有扭曲,自相矛盾,回避重点等问题,这都是非常正常的情况。

况且人和生活本来就很复杂的,性侵/性骚扰事件更是如此。支持者需要努力和当事人建立起信任关系,让当事人可以讲出事件中复杂幽暗的地方。

在尽可能了解事实的基础上,支持者需要以自己的经验,先将事件中可能受到大众质疑的地方,常人不能理解的地方厘清。将破碎的叙事放入框架(例如权力关系),寻找可以佐证当事人叙述的证据。米兔案件如果没有“实锤”,很快就会被公众遗忘。

支持者在这个过程中应该对案件有相当程度的了解,并做出判断:这是否是性骚扰/性侵事件,以及是否适合公布出来。如果只是教条的把“相信受害者”当成求助者说的都对,可能反而害了求助者。

在“北美女权群”事件中,A及她的支持者们本来要求群友吕频和群主梁小门也来担当“支持者”这一角色。吕频和梁小门根据她们的经验认为自己无法判断B对A是否为性骚扰,因此更没法“执法”——把被指控者B踢出群。

为了满足A想要安全空间的要求,吕频也做了很多努力,但A和她的支持者们的要求不断扩大,超出了微信群可以处理的范围。任何人都无法垄断对性骚扰事件的关注和为此发声的权利,A的支持者们既然认为自己可以断案,也确实在后续帮助A继续发声,就应当一并承担自己的判断和行为的责任。

A的支持者们提出要建立微信群反性骚扰机制,吕频和梁小门指出一些实操上可能存在的困难,梁小门鼓励大家一起执行互相监督,大家都有自己的生活和工作,只要这个guideline不会导致群主和管理员们一整天被群员at就可以了。A的支持者们对此仍然不满。同理,我也建议ta们自己直接动手实践。

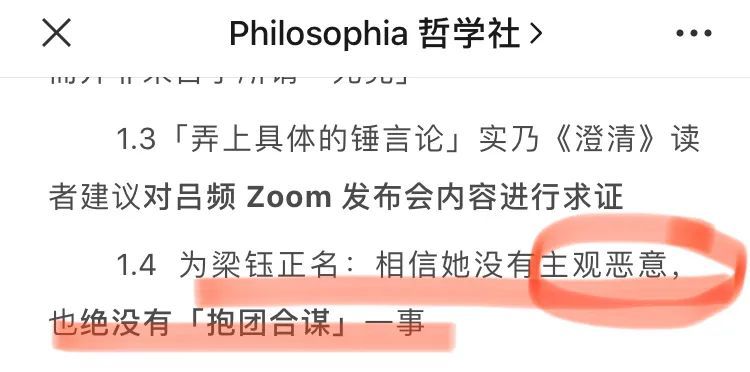

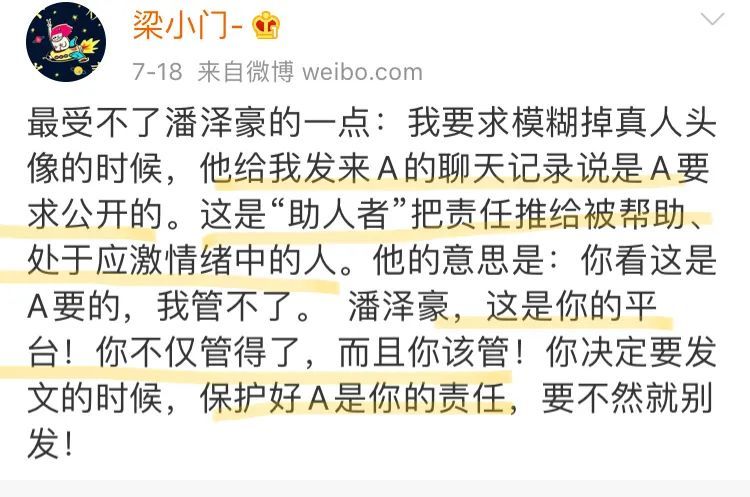

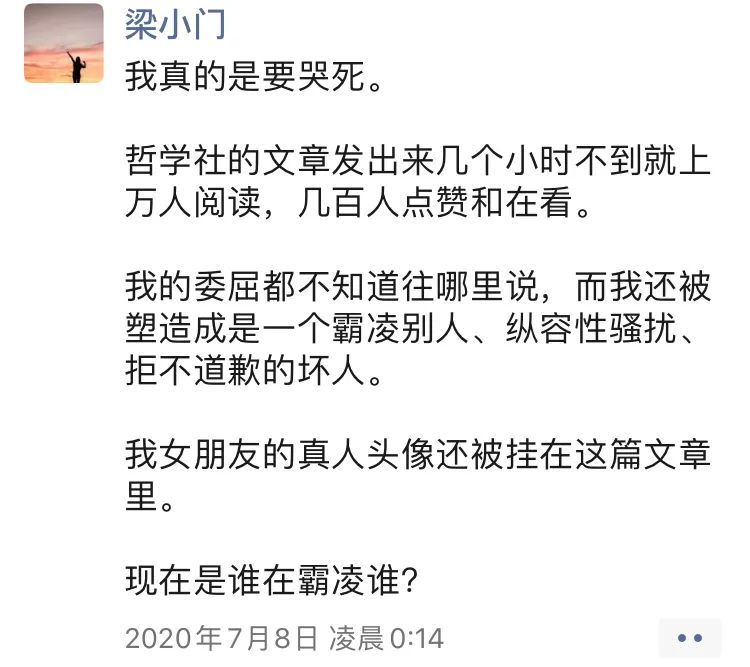

和米兔案不同的是,A和她的支持者们在公布此案时的重点不在性骚扰事件或者性骚扰机制本身,反而着重指责吕频和梁小门“包庇”。为了达到让吕频和梁小门道歉的目的,哲学社/Her小号发布的指控文,通过断章取义、曲解其它观点和有意回避另一方的证词,就将A的指控公开发表出来。这和米兔的操作是完全不同的,也直接导致了后续对各方的伤害和消耗。

2.米兔有质证过程,而且是越辨越明的。

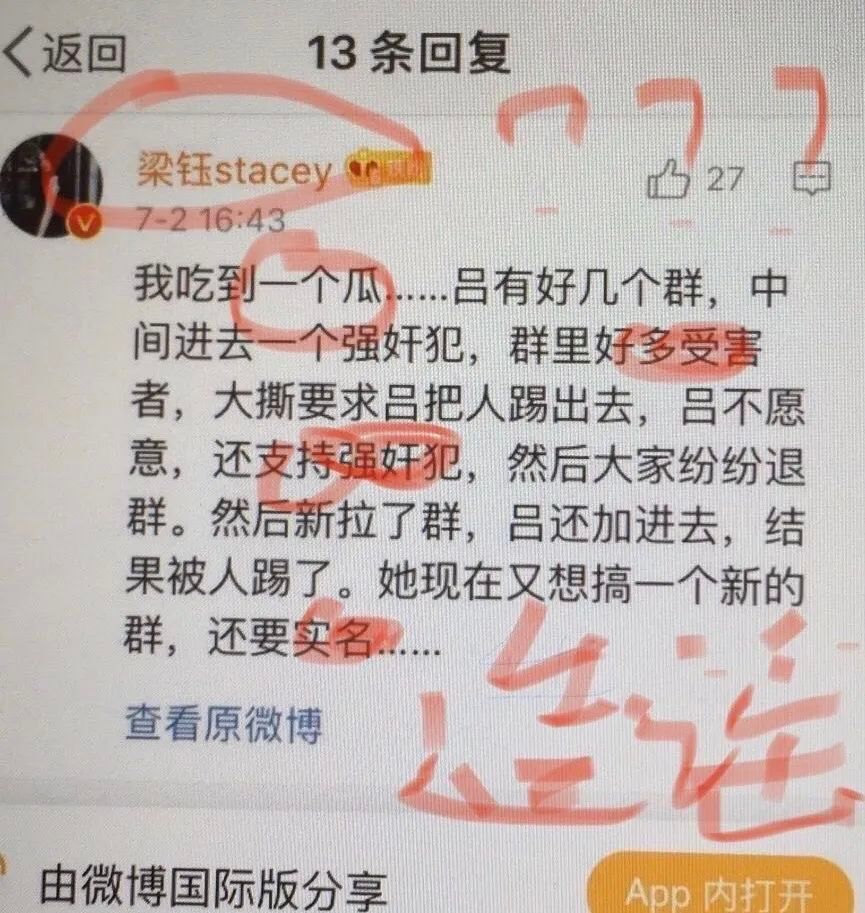

这次事件中也有人提出米兔不需要质证,受害者的感受最重要。反米兔的人也常认为米兔是口头上宣判,因而担忧被指控者无法自证清白,怕它会误伤无辜者。在播客节目《恶意举报有多容易,维权举报就有多难》里面我和猪西西曾讨论过恶意的公开举报和维权的公开举报两者之间的差别:“恶意的公开举报看起来像向公共舆论求助,但真正借助的力量并不是公众的关注,而是要符合无处不在的、对公共空间的言论审查者的兴趣。……举报者只是作为审查的触手让更多的人受到这种封杀和打压。”我们可以看出来这次事件里梁钰在通过政治立场抹黑“女权之声”(吕频以前办的自媒体,几年前被炸号)的微博下留言“吃瓜”,就是迎合言论审查的抹黑行为。

“向公权力举报,只有公权力一方需要来核实。”以米兔为代表的公开维权举报则“受到所有人的核实,门槛其实更高。不管是跟恶意举报比,还是与向单独向公共部门举报比,它有一个不断证明自己的过程。”米兔的举证和质证过程必然是所有举报里最严格的。可惜反米兔的人,和此次事件里A的支持者们并没有意识到这一点。

案件公开之后,米兔是绝对不禁止被指控者自证清白的。实际上米兔也无法阻止被指控者出来自证清白,更无法阻止公众对事件的推敲,质询。被指控者提出对自己有利的证据和指控方的证据进行对照,有助于大众进一步了解事件细节。

即不提供证据又希望事件受到公众认可是不现实的。米兔的当事人以及ta们的支持者们,在举证和辩论过程中,主动使事件越来越明晰,努力打破信息屏障,以求案件得到公正的处理。在这个公开的过程中,女权主义者进一步生产新的知识,更新关于性骚扰/性侵的常识。

例如花花举报雷闯性侵事件里,更多人明白了一个女性和一个男性进入同一个房间不等于她愿意发生性关系。jingyao诉刘强东性侵案中,更多人懂得了有权力关系的酒桌文化里女性很难直接拒绝。这是一个真相越辩越明的过程。

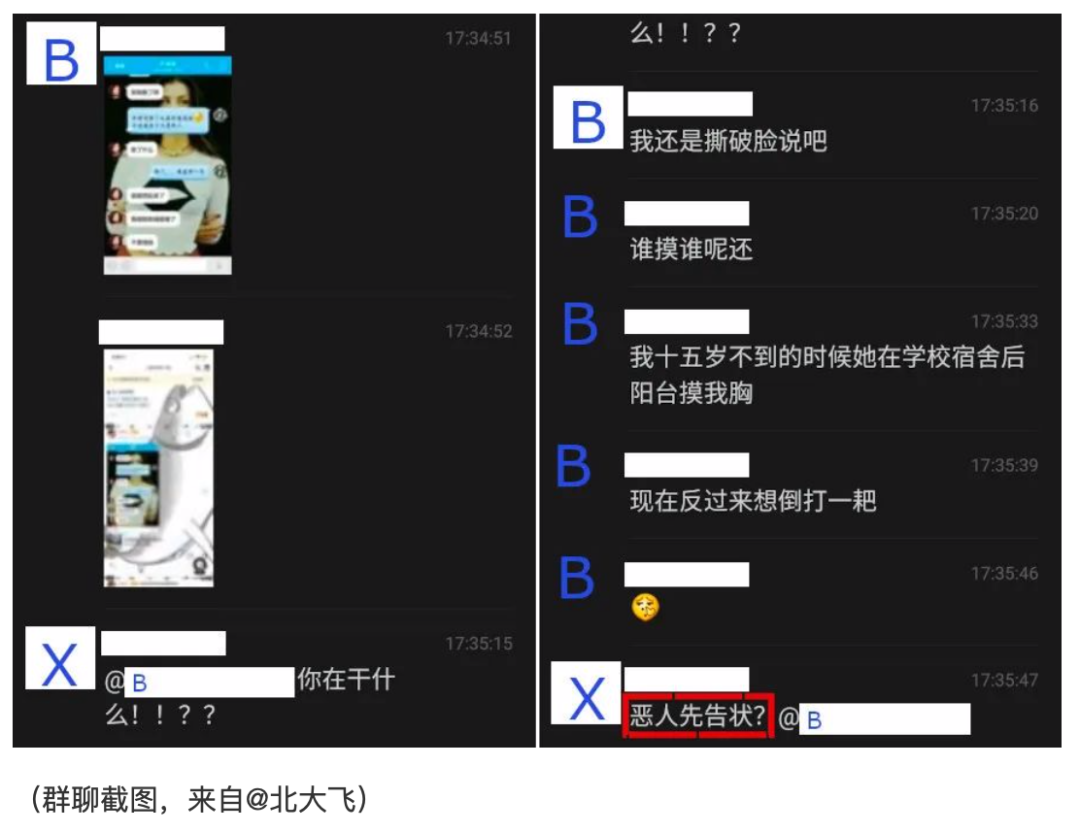

然而这次事件A的支持者并不是在努力让事件更清晰,而是用一些误导性的语言让事件更模糊。ta们将案件公布前另一方的解释指责为“荡妇羞辱”和“厌女”。所谓的北美女权群中B对A进行的长达15分钟的“荡妇羞辱”具体是什么,哲学社一方只是抛出了这个结论。

群友北大飞花了很多时间看完了所有聊天记录,认为15分钟的“荡妇羞辱”实为一场混乱的大群吵架,AB双方互爆隐私,其他群友各有各的意见。这从B的自述里也能得到印证。在B发表自述之后,A及她的支持者们并没有正面回应当中列举的事实和证据,反而继续采用情绪化的表达,陈述仍然单薄。

同样的情况还发生在A指控群主梁小门的伴侣D对自己实施了性骚扰,并在哲学社暴露D的真人头像之后。梁小门公布了D的证据,证明A和D的关系是互相发送涉性内容,而且A也常常主动发起与性相关的话题。D的举证证据没有得到A一方的正面回复,而是再次被A和她的支持者们扣上“荡妇羞辱”的帽子。“荡妇羞辱”一词在这些地方完全被误用了。

3.支持者通常是替当事人分担压力的,而不是将压力丢给当事人。

一般来说,米兔案的当事人不会直接以真实身份站出来,一方面是担心被被举报者报复,也怕遭受网络攻击,但当事人并非完全匿名。在一定的范围内,包括支持者在内的很多人都知道当事人是谁,并一起保护ta的隐私。这些支持者会担当中介的角色,帮助当事人公布信息;媒体、法律、心理援助等资源也会通过这些支持者来转介。

中介的性质就决定了ta们要比当事人更实名化,以自己的名誉为当事人做担保,并为当事人承担质疑的压力。我们可以看到米兔过程中很多为受害者发声的人都受到了被指控者的起诉。(不是说支持者必须被诉的意思)也因支持者要对自己信誉负责,会在提供帮助前更谨慎的判断案件,这也很大程度降低了米兔冤假错案的比例。

这次事件比较不同的是,A的支持者们全程匿名,甚至比当事人还要不为人知,哲学社公布的文章连作者是谁都不敢说。至今无人敢以真实身份站出来为A说话。当文章受到质疑,哲学社还有点要把责任都推给A的意思。哲学社较为人所知的成员在这之后还修改了自己的微信头像和名字,不知是否是想撇清关系。

4.为何哲学社北美女权群能成功绑架米兔?

4.1女权词汇的空洞化,口号化。

当人们在说这些词的时候甚至都不知道这些词是什么意思。这因为女权运动当下非常依赖网络,而网络传播喜好标语式的语言,于是出现了标语跑得很远了但标语的含义没有跟上的情况。

标签化、口号化的语言有利传播,也很容易被滥用。例如当人们谈论“家暴只有零次和无数次”的时候,这个标语在传播中由原本想要指出施暴者需要被阻止,否则暴力不会自动停止。到后来变成对受暴者不立刻离开施暴者的指责,反而产生了一些负面的影响。

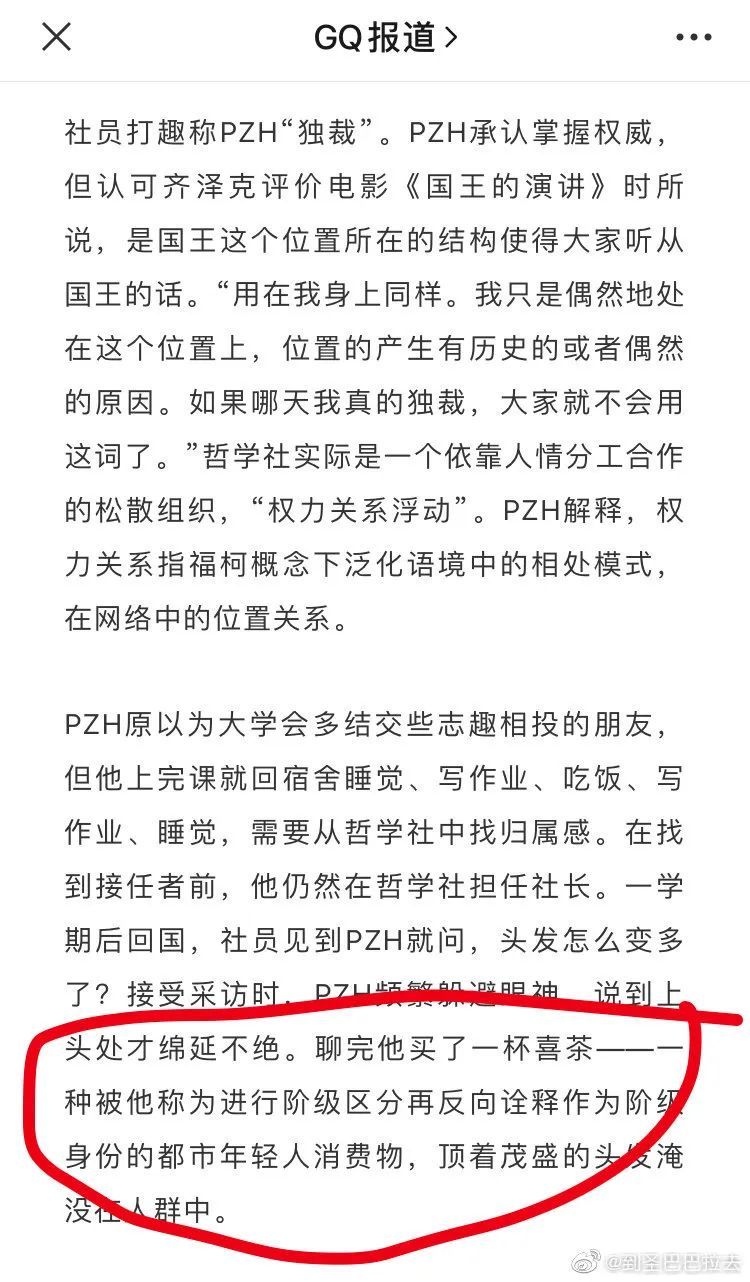

此次事件里除了被多次滥用的“荡妇羞辱”、“厌女”、“受害者”、“幸存者”等女权词语之外,还可以从一些和女权无关的语言运用上看出A的支持者们喜欢夸大其词的习惯。例如B吃了A的零食,在A一方的描述中变成了B对A进行了“物质的剥夺”。帮ta们发布消息的平台“哲学社”也有类似的习惯。例如哲学社负责人PZH描述喜茶是:“进行阶级区分再反向诠释作为阶级身份的都市年轻人消费物。”

作为旁观者如果只是看到这些大词就立刻站队,是不负责任的偷懒行为,背后可能还有一些对专业主义的崇拜在作祟。用远离日常生活的陌生化的、自带学术权威光环的大词来包裹简单的甚至错误的逻辑是一种骗术,而且也不是所有人都能识别。

如果我们看不懂对方说的大词是什么意思,要勇敢地面对自己疑惑的感觉,不要为了显得自己也很懂就全盘接受对方的说法,而是应该想办法弄懂。实在不懂也没关系,就先放在一旁,至少不会因此被忽悠。(此处指的是对大词的滥用,并不是说这些词的存在没有意义。)

4.2用反性骚扰的话术批斗ta人,目前只可能在女权社群里发生。

如果A的支持者们的这套做法针对刘韬、雷闯等人,我认为完全不可能起作用。以雷闯为例,即使花花提供的证据扎实确凿,雷闯自己亲口承认了性侵的事实,很多公益社群的人还是不把他的性侵行为看成大事,甚至还开玩笑说雷闯是不是在采阴补阳治乙肝。

雷闯被米兔两年之后,居然考了司法考试而且去了广州一家有名大律所实习。如果不是被米兔案的关注者们发现并举报,雷闯很快就能当律师了。在雷闯要当律师的事暴露后,仍有公益领域的人表示心疼雷闯,指责举报者赶尽杀绝。

我们都震惊于广州法律行业对米兔的无知,500多人的大律所竟然无一人指出雷闯曾性侵她人。也震惊于公益行业对性侵者的宽容博爱,而公益行业可能已经是性别意识相对好一些的领域了。如果A的那样陈述和申明发在别的圈子里,恐怕一点水花都激不起来,更不要说喊一些口号就有人响应了。

但在吕频和梁小门身处的女权圈,情况则完全不同。只有在本来就很关注米兔,有一些标语上共识的女权社群,以指责反性侵的女权活动家(而且是实名)“包庇强奸犯”、“包庇性骚扰”这样的剧情,才会形成巨大反响。“包庇性骚扰”这样的指控在女权圈是一个很大的罪名。哲学社和A的匿名支持者们,正是利用了女权社群的特殊性。

4.3打倒权威是假,消费她人是真。

在网络上声援A的言论里常见的一个逻辑是:年轻女学生不明白自己特别仰慕的女权前辈为什么不帮自己。受到多方质疑的时候,便以为自己是因为揭露了女权大佬的真面目才受到反对。这是通过自我矮化,假装弱者来占据道德高地的策略。

把吕频当成“大佬”,是一种权威思想的错误投射,强弱不能只看年龄和资历。用主流成功学的角度来看,吕频真的不是什么“大佬”。她几乎一直都在自我折损,将自己放在一个边缘的位置生活,这是她保持自身激进性,以及女权生活修炼的一种实践。吕频因女权运动而流亡海外,这些年她一直都挣扎着勉强维持着生活,消化zz打压带来的创伤。吕频年龄大一些,同时她的身体和精力也无法和年轻人相提并论,事实上她比一般人更容易疲劳。

权威的来源是资源,而吕频的物质资源,话语权资源等真的比不过A和她的支持者们。吕频有影响力的账号几年前就被炸了,吕频的伙伴们多年来也一直在和zz压迫缠斗。听闻哲学社公号的粉丝量是十几万(也有说几十万的),可以确定的是哲学社抹黑文两次发送的阅读量超过5万,他们的大部分受众我们的声音根本无法传到。

把A的“反权威”行为和jingyao或者花花的反权威行为做类比是很不合适的。B的年纪比A小2岁,两人同性且并没有明显的权力关系。B之于A,和刘强东之于jingyao、雷闯之于花花来说是完全不同的权力关系。为了反权威,就把吕频和梁小门架起来当靶子,这对她们造成了真实的伤害。如果A的支持者们、哲学社,Her小号真想反权威,请找几个比你们有资源的人来反,好吗?

两点想法

这个事件提醒我们,当我们在赞美米兔响应之广的时候,也要意识到很多共识可能只是表面的上的共识。当我们说“相信受害者”的时候,目的是反抗强奸文化里那些对受害者的污名和苛责,看见受害者站出来的不易;有的人则机械的把它理解为:只要有人自称“受害者”,所有女权主义者就要相信ta说的每句话。在米兔影响力扩展的同时,更多深耕的讨论如何进行扩散,这是我们需要面对的问题。

这也让我想起吕频曾说过的:“运动要坚持非暴力的原则”。这并不是说受压迫的反抗者不应该使用暴力来反抗结构性的暴力。而是说运动中的暴力首先会反噬的是运动,以及运动中的活生生的人。如果要减少摩擦,让运动更好的发展下去,坚持非暴力对运动来说更有益处。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…