个人公众号同主页名

双城记22:我在英国地图上画了一个阿尔法

亲爱的小小刘,

在提交毕业论文后的第25天,我开始了在英国的流浪。本来计划从苏格兰一路南下,11月初由伦敦飞北京,这样加上14天的隔离,最终能实现在家过生日的愿望。

正当我站在约克老城的城墙上,从两块砖的缝隙窥探地面的一举一动时,突然接到了携程的短信:航班取消了。

旅行刚到第二站,就遭遇如此变故,我感觉自己像是为了谢幕演出准备了很久的芭蕾舞演员,满心期待灯光打在白色的伞裙上,在米字旗的背景前留下最后的旋转跳跃,没想到脚尖刚踏上舞台就被喊,你先下来吧。

终点消失的落寞和回家之路的不定让我决定跨过爱尔兰海,去往北爱尔兰。既然回不去,那就走得更远一些。

就这样,我在英国的流浪地图从一条直线变成了一个手写的希腊字母阿尔法。至于会不会再变形,真不好说(发这篇文章的时候已经从阿尔法变成象形文字了,且听下回分解)。

以前旅行,我多选择沙发客。这次为了节省前期沟通成本,我决定尝试airbnb。

有时我住的是童话般的公主房,撸猫遛狗不亦乐乎;有时进入的则是“墓地”——房东为了庆祝万圣节,把写有“墓地”的牌子挂在了我的门上;有时因为疫情人少,享受到了从单人间免费“升舱”到双人房的待遇;有时一推门则傻眼了,原来不是和房东一起住,而是和一群陌生的租户,以至于每次洗澡我都要反复确认门锁好了,也要忍受凌晨三点被重金属音乐叫醒的无奈……

旅行的内容也充满变数。在贝尔法斯特,我满心期待能参观泰坦尼克号纪念馆,结果却变成在家对着屏幕重温电影——北爱政府在我去的头一天宣布封城;在利物浦,我周二晚上到,周四全英格兰开始第二轮封城,于是就创下了一天抢时间逛完五个博物馆的记录。

除了脚下要适应节奏,耳朵也不能闲着。我以为自己听懂了苏格兰口音就算过了最难一关,没想到来北爱彻底懵圈了。在北爱首府贝尔法斯特经过几天的突击,我以为自己掌握了发音要领,谁能想到同属北爱,伦敦德里的口音又是另外一个世界——town(城镇)要发成toy(玩具)才“地道”。来到利物浦,心想终于回英格兰了,应该能听懂了,没想到利物浦口音特殊到竟然专门有一个英文词——Scouse——用来形容它。以后我干脆学英国手语吧,到哪里都一样。

你或许已经猜到了,我的旅行肯定少不了和“人”有关的故事。这封信想介绍两个人给你认识。

1. 施魔法的意大利妈妈

初到威尔士首府卡迪夫,一场雨带走了我的风尘仆仆。在随后一周里,雨水一刻没停,地上铺满了被打落的树叶。然而天气丝毫没有搅乱我的计划,因为我眼中的风景本来就不在室外,而是在房东Julia和她的生活上。

Julia是意大利人,之所以选择住她家是因为她儿子在airbnb页面上的一句话:我们意大利人知道如何款待客人。

Julia父母年轻时从意大利西西里来卡迪夫投奔亲戚,“那时西西里根本找不到工作”。Julia在英国出生长大,言谈话语间听不出半点意大利口音,只有马桶旁边安的意大利人爱用的坐浴器,才透露出她与遥远故乡的联系。

不过意大利妈妈却是一个信奉万物有灵的佛教徒。屋里屋外都能看到佛像,她还经常把音响开到很大声,但流淌出的却是让人深呼吸和冥想的音符。环抱在高山流水般的空灵中,她和两条狗用卡迪夫偶尔露出的阳光按摩双眼,汲取自然能量。

这两条狗是Julia十一年前救助回来的。一开始她像对待婴儿一样用背带抱着他们,直到狗退却心理创伤。“他们就是我的儿子”。

Julia对狗确实亲如骨肉。两条狗早上吃的是从有机市场买的散养鸡蛋,晚上则是鸡肉大餐,Julia炖完不仅用手撕碎确保没有骨头,还要放大蒜和姜黄,据说这样能帮狗清除胃里的细菌。

Julia对一切弱小的生命都极度关爱。不仅是狗,还有儿童。房间里一个灰色bling bling的梳妆台,是她为一个遭受家庭暴力的小女孩做的,准备作为圣诞礼物送给她。

Julia已经有两个上小学的孙女了,但在这个年纪她还要裹上头巾穿上工作服在院子里一忙就是一整天。而我也跟着她,做了一星期学徒,学习给家具“施魔法”。

Julia的家里透着一种灵动:墙上挂的飞舞树枝、花园里穿着牛仔裤的半身模特、倒挂在树上的茶壶,还有随处可见的“蝴蝶”——蝴蝶也是Julia的最爱,因为代表自由。这些都是经她手变出来的,原料大多来自慈善商店的二手货。

Julia逛慈善商店就像拿着听诊器的医生,每一个角落都不放过。我都已经转了四五圈了她一圈还没逛完,最后买得两只手都拿不下了。这些两磅的毛皮大衣、一磅的大毛毯在她眼里都不是穿在身上披在肩上的,而是会成为她正在改造的椅子的一部分。

等待被施魔法的六把椅子也是Julia很久之前在二手家具店淘的。乳白色的复古椅,让我想到了田园乡村的清新质朴。Julia却想打破这种平衡,把椅子变个颜色,并且用新淘来的衣服和毯子做椅垫。

人生第一次拿刷子沾涂料,我不由自主地哼起幼儿园学的儿歌,“我是一个粉刷匠,粉刷本领强”。刷漆有一种疗愈身心的功效,你快不起来,每个动作都要慢,才能让油漆充分和椅子表面接触。

刷完漆魔法还没结束。Julia一切追求复古,因此新椅子也要人工变旧。如何变?

只见她拿来一盒白蜡、一盒黑蜡,还有一沓砂纸。先用黑蜡把雕有花纹的椅背涂黑,再用沾了白蜡的布一擦,椅背瞬间变回到原来的颜色,而花纹凹槽处的黑蜡则保留下来,这是做旧的第一步。

第二步就是技术活儿了——用砂纸在想做旧的地方反复摩擦直到出现满意的刮痕。下手重了蹭下的漆太多,下手轻了又看不出来。划痕的长短也有讲究,都一样长显得不自然,长长短短配合才像“纯天然”的复古。Julia家里的橱柜、书柜、餐桌都是用这种方式自己做旧的。

在我离开卡迪夫的前一天,我们终于把六把“施过魔法”的椅子抬到了客厅。三种颜色穿插而放,墨绿色让我想到被浪花冲到岸边的水草,钴蓝则带来了躺在夜幕里的大海,而乳白色冲走了细沙,露出埋在下面的贝壳。

一切像被时间遗忘,又被我们重新发现,带回到现实。

和这个意大利妈妈生活的一周,我不仅感受到了她对动物的平等之爱,对内心宁静的滋滋追寻,以及对DIY家具的执着,更收获了一种流动性——家里没有一样东西是静止的,桌子椅子都是有生命的。

Julia之所以能赋予它们生命,是因为她接受并且寻求改变:小孙女画画把颜料洒在桌上,她说“再刷一遍就好了”;我们刷椅子剩了一点油漆,她直接往厨房的柜子上涂,“我正想试试把这排柜子换个颜色”。

正在我写这篇文章的时候,Julia给我发来信息,上面是一个蓝色的丝绒沙发照片。“看我的新沙发!”我在的时候这个沙发还是绿色布面的,没想到过了几周又脱胎出新的生命。

我也去过那些“精致”得像画报照片的家,我能看到家具,却“看不到”房间主人。他或她被商品化工业化的同质性推挤到了看不见的角落。

对比之下,Julia的家虽然不大,却让人感觉永远逛不完,每一处都充满她双手留下的创意、思考和温度。

人生也许也当如此,不要在标准的价值观念里活得小心翼翼,大胆地创造“刮痕”,在有序中制造“闯入者”,并且准备好面对结果的底气和自信,这是意大利妈妈在我身上施的魔法。

2. 德里女巫的“麻烦”

伦敦德里是北爱尔兰第二大城市,向西开车20分钟就是另一个国家——爱尔兰共和国。

在这里我认识了房东Kat,我们的故事从一片紫色开始。

刚拐进Kat家所在的街道,我就看到道路尽头有一个被深紫色勾勒的房子,夹在以白色为主的建筑间很是显眼。

“这肯定不是我订的房子,要不然就太巧了。”紫色可是我最钟爱的颜色。

事实证明,我与Kat的相遇仿佛就是命运安排好的。

打开家门,我顿时走入了一片薰衣草“花田”——家里的门和楼梯都漆的是这种颜色。“这是我的灵魂色”,Kat说。她连自行车都是这个颜色。我俩在审美上首先达成了高度一致。

Kat是一个喜好很鲜明的女孩。她家里的墙壁用了很多波西米亚风格的毯子做装饰,家中的摆设则一水大象风,因为大象是她最喜欢的动物,连给我的房门钥匙上挂的都是大象。她还很喜欢艺术,桌子上摆了起码十几个玻璃瓶子,瓶身都是她用水彩做的创作。

像意大利妈妈一样,这个比我还小两岁的女孩也同样重视精神世界。她买带有不同能量的水晶放在书桌前,还订购了水晶协会每月随机寄送的水晶。

万圣节那天正好是满月,Kat把她的水晶家族拿到月光下一一“充电”。我还在她的引导下进行了一个“辞旧迎新”的仪式:我们把屋里的灯调暗,各自写下在过去一段时间想要忘记和保留的,然后分别去院子里的火盆里烧掉。在满月下,我念着那些从心底流出的文字,感觉整个人从里到外都被月光洗过一遍。

之后Kat用盖亚和塔罗两种纸牌为我“算命”。算之前,她会把水晶摆在旁边,还会点鼠尾草驱散周围的干扰能量。不知道纸牌是都给正向暗示还是Kat法力无穷,总之算出来的结果让我感觉吃了一颗定心丸。

而Kat也像她手里的纸牌一样,带着一些神秘。有一次我向她借一本饮食手册,她犹豫了一下答应了,补充了一句“你别翻到后面,因为后面是我的体重”。

Kat冰箱门上贴了很多“瘦身世界”组织颁发的“当周最瘦”磁铁。她吃得很健康,冰箱里基本没有垃圾食品,一瓶大大的不知道放了什么蔬菜的绿汁占据了很大空间。面包意面这种高碳水的东西在她家里也很少看到。

我很难将这种饮食和她的体型对应起来。

见到Kat的第一面我就在心底小小惊呼了一下,这应该是我见过最丰腴的女性了。她家里有一个半米宽的储物间,但她正计划将之拆掉,“我侧着身胸会卡在门框那里”。

Kat吃的不多,生活也比较规律,晚上基本十点房间的灯就灭了。但有一次是例外,我半夜隐约听到了歌声和琴声,第二天Kat告诉我,她整宿没睡。

“我最近换了一种药,可能身体还不太适应,所以影响到了我的睡眠。”

Kat吃的药是治疗精神问题的,副作用是会影响荷尔蒙分泌,这就解释了她身材背后的原因。

如果不是Kat自曝,我很难想象她会需要吃药维持自己的情绪。

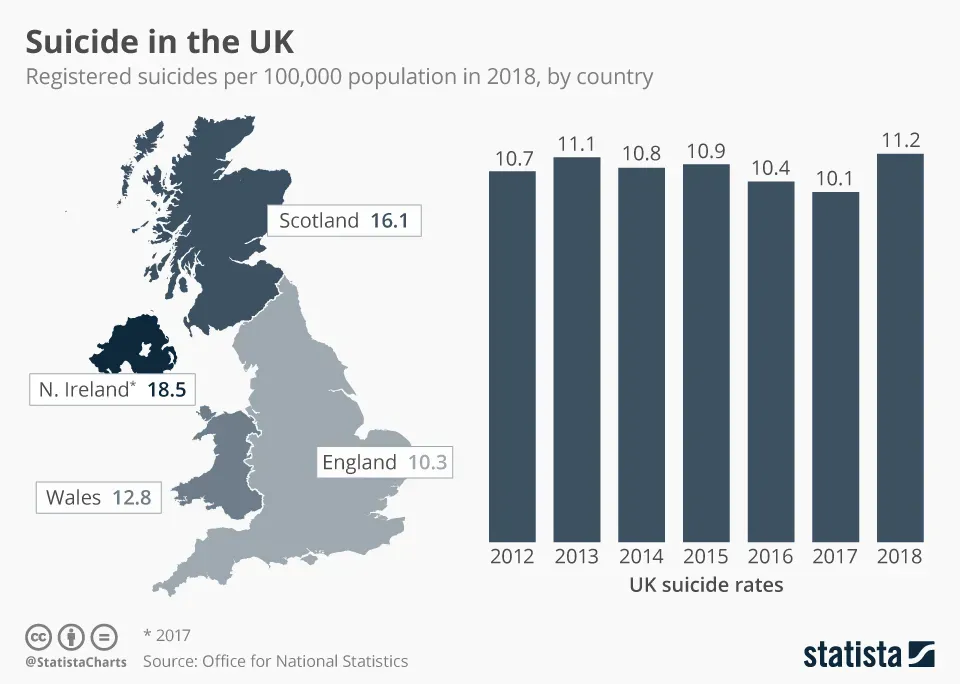

“你知道吗,伦敦德里是全欧洲自杀率最高的城市。”

是不是欧洲最高这个数据我没查到,但是北爱尔兰自杀率是全英国最高则确凿无疑。Kat冰箱上贴了很多她和朋友们的合照。这些和她年纪差不多的年轻人中,已经有两个选择了自杀,其中一个还是已经和环球唱片签约的小有名气的音乐家。

伦敦德里这样一个看起来偏安一隅的小城,为什么会藏着这么严重的社会问题?

走在大街上,仔细留心,你就能发现一些在英格兰看不到的景象:比如涂成红蓝白色的马路牙子和路灯柱子,写着“亲英国的我们仍然受到围攻,绝不投降”的标语;又或者是擦掉“伦敦”而只留着“德里”的路牌,以及飘着爱尔兰共和国国旗的社区。

这些都是“麻烦”延续下来的影子。

“麻烦”(The Troubles)是指1968-1998年北爱尔兰支持英国的新教与支持爱尔兰统一的天主教之间的暴力斗争,导致将近4000人丧失,5万多人不同程度受伤。有些北爱人很不喜欢用“麻烦”这个词来形容这个事件,“我们这么少的人口死了这么多人,说内战一点不为过。”

这看起来是一场宗教派别之间的斗争,实则是民族身份认同的矛盾。新教大多是当时从大不列颠来北爱定居的人,认同自己是英国人,希望北爱归属英国。而北爱本地则以天主教为主,他们认为自己是爱尔兰人,希望爱尔兰统一。

这场民族冲突在1998年以一纸协议结束。但战争的遗存仍鲜活可见。

如今在北爱很多城市,新教或者说亲英派(即支持北爱留在英国)和天主教即民族派(支持和爱尔兰共和国统一)都住在各自所属社区,很少混居。人们为了避免经过对方地盘,甚至会绕路而行。如果一对情侣,一个来自新教一个来自天主教,他们不会在各自住的地方周围约会,而是会来市中心,因为这里的商业氛围有助于冲淡民族情绪。

我很好奇当地人如何辨别哪个街区是天主教哪个是新教,以我当时在贝尔法斯特住的地方来看,我并不觉得有很明显的宗教痕迹。

“怎么说呢……我们就是知道。”一位当地朋友这样回答我。看来这种界限已经在表面上消失,而是像文化一样,你说不清楚,但你的行为解释了一切。

“麻烦”也影响到了建筑设计。在贝尔法斯特和平墙一侧的天主教社区,很多人家里安的都是双层加厚玻璃,因为现在仍时常发生两派向对方社区投掷鞭炮这种事情。一些公共机构的外墙夸张到有一米多厚,且大门和真正的办公楼之间往往要走很长一段路。那些曾经发生大规模流血冲突的地方,没有一处设有纪念标识,因为政府怕加重两派人之间的仇恨。

“麻烦”还深深地影响了北爱人的都市生活。

在贝尔法斯特最主要的一条商业街,除了肯德基和汉堡王这两家快餐之外,没有一家餐厅和酒店。这大概在全世界都独一无二。原因就是“麻烦”时期,市中心设有很多检查关卡,进商店也必须先搜身。晚上六点检查站关闭,人们也就不能进入市中心了。这样的制度造成了餐厅和酒店在当年很难立足。

现在虽然关卡不见了,但是人们仍活在过去的惯性中:商业街的商店晚上六点就关门,路上也很少看到行人,消费者的行为让想要在这里开餐厅或酒店的商家也如履薄冰。

“麻烦”还深深改变了在那30年间成长起来的北爱人。

Kat人生的前八年都在“麻烦”中度过。每年11月6日是英国的篝火之夜(bonfire night),这个燃放烟花的节日,却是Kat童年回忆中的黑洞。

“我小时候,我们在这一天都不会出门,因为非常危险。”

篝火之夜源于17世纪一场策反失败事件。当时一群天主教徒试图炸毁伦敦的国会大厦,以此暗杀新教国王詹姆斯。但是计划失败,天主教徒们被吊死。每年英国都会举行全国性活动,庆祝国家当年成功躲过一劫。篝火上烧掉的稻草人就代指当年策反的天主教徒。

然而在北爱,篝火之夜变成了再次引发两派冲突的契机。亲英派会烧掉爱尔兰自由战士的照片,民族派又会以牙还牙地报复。这就是Kat小时候的记忆。

拨开宗教和民族矛盾看这场持续30年的冲突,核心围绕的其实是人权。

英国对爱尔兰的迫害由来已久,从最初新教移民没收当地所有人的土地、限制爱尔兰人担任公职,到不许他们拥有投票权,不能开办天主教学校……仇恨在时间中发酵,最终酝酿出“麻烦”。

只要英国的新教徒放下专权企图,平等对待当地贫苦的天主教徒,将社会福利和权益平等地分享给不同的群体,那这场“麻烦”也许能够避免。

然而历史不容假设。“麻烦”时期目睹或遭受过流血暴力的父母,不仅自己的心理创伤没有愈合,在生活中也会不自觉地把压力传导给孩子。没有安定童年的孩子,30年后长大成人,有些甚至为人父母,原生家庭的阴影又深深影响了他们对待下一代的方式,北爱自杀率高也就不奇怪了。

今年的篝火之夜,我恰好在英格兰的利物浦。窗外热闹得像极了小时候的春节,夜空里绽开的烟花多如繁星。但对于爱尔兰海那一侧的很多人来说,真正的庆祝还离他们很远。

从历史纠葛回看当下生活,我真切明白了为什么一旦英国脱欧成功,像北爱以及苏格兰这些曾经被英格兰镇压,背负着民族仇恨的地方很大可能会公投离开英国。

不过这片土地萌动的改变注定与我无关。可它却让我反思,作为一个汉族,我的祖辈是否也曾像英国新教对待爱尔兰天主教一样,在扩张领域的同时没有顾及本地民族的权力?这种情绪在无法通过公开方式表达的情况下,会演变为什么?

贝尔法斯特一个酒吧墙上有这样一句话:A nation that keeps one eye on the past is wise. A nation that keeps two eyes on the past is blind 一只眼注视过去的国家是英明的。两只眼都看向过去的国家是瞎子。它意在提醒如今北爱的新教和天主教,要以史为鉴,但不要永远活在过去中。

那么没有一只眼是向过去看的国家是什么?我在解读当下国内民族问题时,是否有一只眼是朝向历史的?我朝向的又是谁写的历史?是大众还是精英?

归家日期的一再延后,让我像射箭的人一样,握箭的手离另一只拿弓的手越来越远,不过虽然人在英国地图上流浪,成长却可以在中国大地上发生。像意大利妈妈这样在某方面有着独特而浓烈爱好的普通人,他们带我在个人层面寻找肌肉的极限,让我期待在国内的生活能活出新意;而如Kat这般引我将个人与历史、历史与当下进行迁移性思考,又让我把理解社会的弓弦张得更开。

希望放手的那刻,我已做好一箭十环的准备。

亲爱的大赛:

由于疫情的原因,虽然没能按照自己的预期回国,但也给了你一个流浪英国、了解英国的机会。

虽然我对你所讲述的英国历史事件无法感同身受,但也很佩服你的勇气:一次次踏进一个个陌生的城市;敲开一家家期待的房门;见到一个个有缘人,走进他们的生活,了解他们的故事,了解他们生长的城市,我想这个收获是巨大的,绝不会是简单的借宿几天那么简单,他们的思想、他们的价值观、他们的生活方式,也在潜移默化的影响着你,就像你信中说的:“不要在标准的价值观念里活得小心翼翼,大胆地创造“刮痕”,在有序中制造“闯入者”,并且准备好面对结果的底气”。我觉得你现在正是走在这条路上的“闯入者”。很佩服你勇于跳出“舒适圈”的勇气,我们不会阻止你追逐自己的梦想,我们选择在旁边静静的欣赏就好。

照顾好自己,祝顺利!

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…