阅读·实修·转化

479 王小波:思维的乐趣|按论觅文(三)

野兽按:《齐人物论》在《书屋》杂志连载了五期(2000年第6、第9、第10、第11、第12期),共点评了中国二十世纪的散文家125人、小说家和戏剧家62人、诗人59人,共计246人次(个别作家在两种文体中都提到了).作者三人,周实,周泽雄,张远山。这给了我按论觅文的一个好途径,通过他们的评论找到不少好文, 以他们所论为向导,寻觅原文,并张贴之,共享之。为按论觅文系列也。^_^

作者:陈寿文 提交日期:2006-7-23 6:59:00 | 分类:读书 | 访问量:4254

(三)

论:

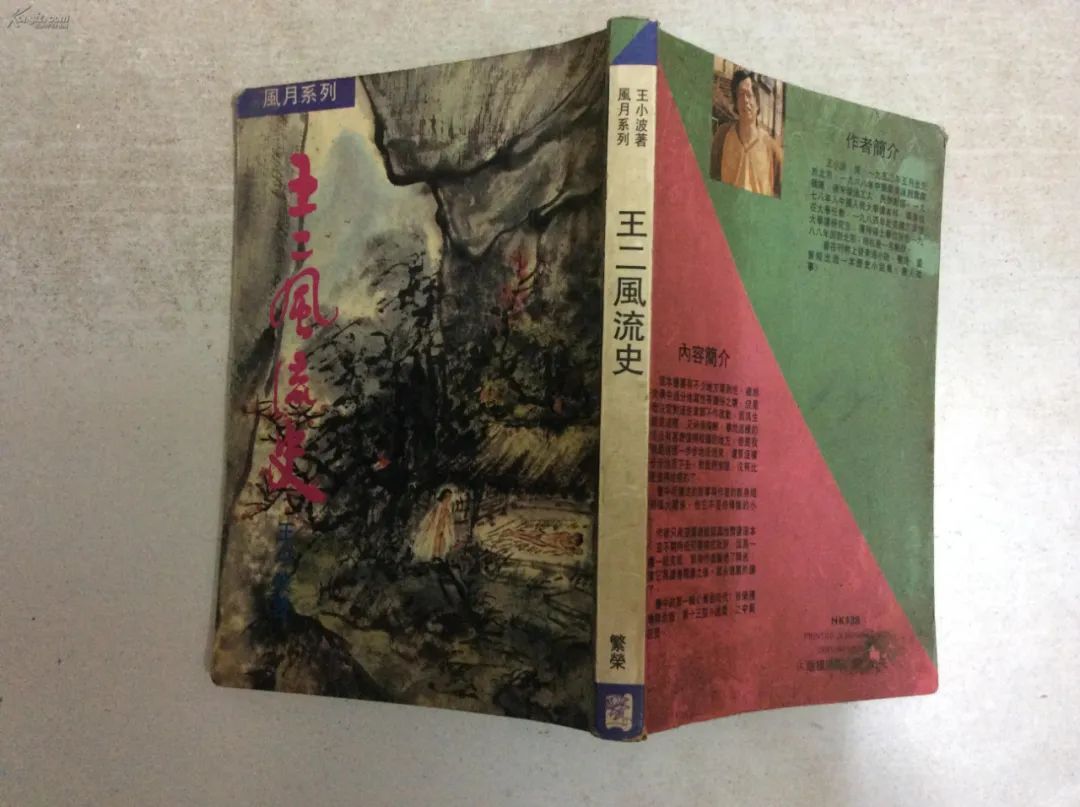

王小波《思维的乐趣》(《我的精神家园》)

知青王小波在文革之后游学西方,得出一个结论:自由思维是人的本质,追求智慧是思维的乐趣,参差多态是人生的主要幸福。于是他归国后成为当代中国文化的一个杰出批判者,不遗余力地提倡有趣。在这篇代表作中,他以大无畏的胆识,批判了刻意统一中国人的思想和愚弄中国人的精神的“军代表”和道德教师。

选自《齐人物论》

文:

王小波:思维的乐趣

二十五年前,我到农村去插队时,带了几本书,其中一本是奥维德的《变形记》,我们队里的人把它翻了又翻,看了又看,以至它像一卷海带的样子。后来别队的人把它借走了,以后我又在几个不同的地方见到了它,样子越来越糟。相信这本书最后是被人看没了的,现在还忘不了那本书的惨状。插队的生活是艰苦的,吃不饱,水土不服,很多人得了病;但是最大的痛苦是没有书看,倘若可看的书很多的话,《变形记》也不会这样悲惨地消失了。除此之外,还得不到思想的乐趣。我相信这不是我一个人的经历:傍晚时分,你坐在屋檐下,看着天慢慢地黑下去,心里寂寞而凄凉,感到自己的生命被剥夺了。当时我是个年轻人,但我害怕这样生活下去,衰老下去。在我看来,这是比死亡更可怕的事。

我插队的地方有军代表管着我们,现在我认为:他们是一批单纯的好人:但我还认为,在我这一生里,再没有谁比他们更使我痛苦了。他们认为,所谓思想的乐趣,就是一天二十四小时都用毛泽东思想来占领,早请示,晚汇报,如有闲暇,就去看看说他们自己“亚古都”的歌舞。我对那些歌舞本身并无意见,但是看过二十遍以后就厌倦了。假如我们看书被他们看到了,就是一场灾难,甚至“著迅鲁”的书也不成——小红书当然例外。顺便说一句,还真有人因为带了旧版的鲁迅著作给自己带来了麻烦。有一个知识可能将来还有用处,就是把有趣的书换上无趣的皮。我不认为自己能够在一些宗教仪式中得到思想的乐趣,所以一直郁郁寡欢。象这样的故事有些作者也写到过,比方说,茨威格写过一部以此为题材的小说《象棋》,可称是现代经典,但我不认为他把这种痛苦描写得充分了。这种痛苦的顶点不是被拘押在旅馆里没有书看,没有合格的谈话伙伴,而是被放在外面,感到天地之间同样寂寞,面对和你一样痛苦的同伴。在我们之前,生活过无数的大智者,比方说,罗素、牛顿、莎士比亚,他们的思想和著述可以使我们免于这种痛苦,但我们和他们的思想、著述被隔绝了。一个人倘若需要从思想中得到快乐,那么他的第一个欲望就是学习。我承认,我在抵御这种痛苦方面的确不够坚强,但我绝不是最差的一个。举例言之,罗素在五岁时,感到寂寞而凄凉,就想到:假如我能活到七十岁,那么我这不幸的一生才度过了十四分之一!但是等他稍大一点,接触到智者的思想的火花,就改变了想法。假设他被派去插队,很可能就要自杀了。

谈到思维的乐趣,我就想到了父亲的遭遇。父亲是一位哲学教授,在五六十年代从事思维史的研究。在老年时,他告诉我一生的学术经历,就如一部恐怖电影。每当他企图立论时,总要在大一统的官方思想体系里找自己的位置,就如一只老母鸡要在一个大搬家的宅院里找地方孵蛋一样。结果他虽然热爱科学而且很努力,在一生中却没有得到思维的乐趣,只收获了无数的恐慌。他一生的探索,只剩下了一些断壁残垣,收到一本名为《逻辑探索》的书里,在他身后出版。众所周知,他那一辈的学人,一辈子能留下一本书就不错。这正是因为在那些年代,有人想把中国人的思想搞得彻底无味。我们这个国家里,只有很少的人会觉得思想会有乐趣,却有很多的人感受过思想带来的恐慌,所以现在还有很多人以为,思想的味道就该是这样的。

文化革命之后,读到了徐迟先生写哥德巴赫猜想的报告文学,那篇文章写的很浪漫。一个人写自己不懂得的事就容易这样浪漫。我个人认为,对于一个学者来说,能够和同行交流,是一种起码的乐趣。陈景润先生一个人在小房子里证数学题时,很需要有些国外的数学期刊可看,还需要有机会和数学界的同仁谈谈。但他没有,所以他未必是幸福的,当然他比没定理可证的人要快活。把一个定理证了十几年,就算证出时有绝大的乐趣,也不能平衡。但是在寂寞里枯坐就更加难熬。假如插队时,我懂得数论,必然会有陈先生的举动,而且就是最后什么都证不出也不后悔;但那个故事肯定比徐先生作品里描写得悲惨。然而,某个人被剥夺了学习、交流、建树这三种快乐,仍然不能得到我最大的同情。这种同情我为那些被剥夺了“有趣”的人保留着。

文化革命以后,我还读到了阿城先生写知青下棋的小说,这篇小说写得也很浪漫。我这辈子下过的棋有五分之四是在插队时下的,同时我也从一个相当不错的棋手变成了一个无可救药的庸手。现在把下棋和插队两个词拉到一起,就能引起我生理上的反感。因为没事干而下棋,性质和手淫差不太多。我决不肯把这样无聊的事写进小说里。

假如一个人每天吃一样的饭,干一样的活,再加上把八个样板戏翻过来倒过去的看,看到听了上句知道下句的程度,就值得我最大的同情。我最赞成罗素的一句话:“须知参差多态,乃是幸福的本源。”大多数的参差多态都是敏于思索的创造出来的。当然,我知道有些人不赞成我们的意见。他们必然认为,单一机械,乃是幸福的本源。老子说,要让大家“虚其心而实其腹”,我听了就不是很喜欢:汉儒废黜百家,独尊儒术,在我看来是个很卑鄙的行为。摩尔爵士设想了一个细节完备的乌托邦,但我象罗素先生一样,决不肯到其中去生活。在这个名单的末尾是一些善良的军代表,他们想把一切从我头脑中驱除出去,只剩一本270页的小红书。在生活的其它方面,某种程度的单调、机械是必须忍受的,但是思想决不能包括在内。胡思乱想并不有趣,有趣是有道理而且新奇。在我们生活的这个世界上,最大的不幸就是有些人完全拒绝新奇。

我认为自己体验到最大快乐的时期是初进大学时,因为科学对我来说是新奇的,而且它总是逻辑完备,无懈可击,这是这个平凡的尘世上罕见的东西。与此同时,也得以了解先辈科学家的杰出智力。这就如和一位高明的棋手下棋,虽然自己总被击败,但也有机会领略妙招。在我的同学里,凡和我同等年龄、有同等经历的人,也和我有同样的体验。某些单调机械的行为,比如吃、排泄、性交,也能带来快感,但因为过于简单,不能和这样的快乐相比。艺术也能带来这样的快乐,但是必须产生于真正的大师,象牛顿、莱布尼兹、爱因斯坦那样级别的人物,时下中国的艺术家,尚没有一位达到这样的级别。恕我直言,能够带来思想快乐的东西,只能是人类智慧至高的产物。比这再低一档的东西,只会给人带来痛苦;而这种低档货,就是出于功利的种种想法。

有必要对人类思维的器官(头脑)进行“灌输”的想法,正方兴未艾。我认为脑子是感知至高幸福的器官,有功利的想法施加在它上面,是可疑之举。有一些人说它是进行竞争的工具,所以人就该在出世之前学会说话,在三岁之前背诵唐诗。假如这样来使用它,那么它还能获得什么幸福,实在堪虞。知识虽然可以带来幸福,但假如把它压缩成药丸子灌下去,就丧失了乐趣。当然,如果有人乐意这样来对待自己的孩子,那不是我能管的事,我只是对孩子表示同情而已。还有人认为,头脑是表示自己是个好人的工具,为此必须学会背诵一批格言、教条——事实上,这是希望自己使看上去比实际上要好,十足虚伪。这使我感到了某种程度的痛苦,但还不是不能忍受的。最大的痛苦莫过于总有人想要种种理由消灭幸福所需要的参差多态。这些人想要这样做,最重要的理由是道德;说得更确切些,是出于功利方面的考虑。因此他们就把思想分门别类,分出好的和坏的,但所用的标准很是可疑。他们认为,假如人们脑子里灌满了好的东西,天下就会太平。因此他们准备用当年军代表对待我们的态度,来对待年轻人。假如说,思想是人类生活的主要方面,那么,出于功利的动机去改变人的思想,正如为了某个人的幸福把他杀掉一样,言之不能成理。

有些人认为,人应该充满境界高尚的思想,去掉格调低下的思想。这种说法听上去美妙,却使我感到恐慌。因为高尚的思想和低下的思想的总和就是我自己,倘若去掉一部分,我是谁就成了问题。假设有某君思想高尚,我是十分敬佩的;可是如果你因此想把我的脑子挖出来扔掉,换上他的,我绝不肯,除非你能够证明我罪大恶极,死有余辜。人既然活着,就有权保证他思想的连续性,到死方休。更何况那些高尚和低下完全是以他们自己的立场来度量的,假如我全盘接受,无异于请那些善良的思想母鸡到我脑子里下蛋,而我总不肯相信,自己的脖子上方,原来是长了一个鸡窝。想当年,我在军代表眼里,也是很低下的人,他们要把自己的思想方法、生活方式强加给我们,也是一种脑移植。菲尔丁曾说,既善良又伟大的人很少,甚至是绝无仅有的,所以这种脑移植带给我的不光是善良,还有愚蠢。在此我要很不情愿地用一句功利的说法:在现实世界上,蠢人办不成什么事情。我自己当然希望变得更善良,但这种善良应该是我变得更聪明造成的,而不是相反。更何况赫拉克利特早就说过,善与恶为一,正如上坡和下坡是通一条路。不知道何为恶,焉知何为善?所以他们要求的,不过是人云亦云罢了。

假设我相信上帝(其实我是不信的),并且正在为善恶不分而苦恼,我就会请求上帝让我聪明到足以明辨是非的程度,而绝不会请他让我愚蠢到让人家给我灌输善恶标准的程度。假若上帝要我负起灌输的任务,我就要请求他让我在此项任务和下地狱中做一选择,并且我坚定不移的决心是:选择后者。

假如要我举出一生最善良的时刻,拿我就要举出刚当知青时,当时我一心想要解放全人类,丝毫也没有想到自己。同时我也要承认,当时我愚蠢得很,所以不仅没干成什么事情,反而染上了一身病,丢盔卸甲地逃回城里。现在我认为,愚蠢是一种极大的痛苦:降低人类的智能,乃是一种最大的罪孽。所以,以愚蠢教人,那是善良的人所能犯下的最严重的罪孽。从这个意义上说,我们决不可对善人放松警惕。假设我大奸大恶之徒所骗,心理还能平衡;而被善良的低智人所骗,我就不能原谅自己。

假如让我举出自己最不善良的时刻,那就是现在了。可能是因为受了一些教育,也可能是因为已经成年,反正你要让我去解放什么人的话,我肯定要先问问,这些人是谁,为什么需要帮助;其次还要问问,帮助他们是不是我能力所及;最后我还要想想,自己直奔云南去挖坑,是否于事有补。这样想来想去,我肯定不愿去插队。领导上硬要我去,我还得去,但是这以后挖坏了青山、造成了水土流失等等,就罪不在我。一般人认为,善良而低智的人是无辜的。假如这种低智是先天造成的,我同意。但是人可以发展自己的智力,所以后天的低智算不了无辜——再说,没有比装傻更便当的了。当然,这结论绝不是说当年那些军代表是些装傻的奸邪之辈——我至今相信他们是好人。我的结论是:假设善恶是可以判断的,那么明辨是非的前提就是发展智力,增广知识。然而,你劝一位自以为已经明辨是非的人发展智力,增广见识,他总会觉得你让他舍近求远,不仅不肯,还会心生怨恨。我不愿为这样的小事去得罪人。

我现在当然有自己的善恶标准,而且我现在并不比别人表现得坏。我认为低智、偏执、思想贫乏是最大的邪恶。按这个标准,别人说我最善良,就是我最邪恶时;别人说我最邪恶,就是我最善良时。当然我不想把这个标准推荐给别人,但我认为,聪明、达观、多知的人,比之别样的人更堪信任。基于这种信念,我认为我们国家在“废黜百家,独尊儒术”之后,就丧失了很多机会。

我们这个民族总是有很多的理由封锁知识、钳制思想、灌输善良,因此有许多才智之士在其一生中丧失了学习、交流、建树的机会,没有得到思想的乐趣就死掉了。

想到我父亲就是其中的一个,我就心中黯然,想到此类人士的总和有恒河沙数之多,我就趋向于悲观。此种悲剧的起因,当然是现实世界里存在的种种问题。伟大的人物总认为,假设这世界上所有的人都象他期望的那样善良——更确切地说,都象他期望的那样思想,“思无邪”,或者“狠斗私字一闪念”,世界就可以得救。提出这些说法的人本身就是无邪或者无私的,他们当然不知邪和私是什么,故此这些要求就是:

我没有的东西,你也不要有。无数人的才智就此被扼杀了。考虑到那恒河沙数才智之士的总和是一种难以想象的庞大资源,这种想法就是打算把整个大海装入一个瓶子之中。我所看到的事实是,这种想法一直在实行中,也就是说,对于现实世界的问题,从愚蠢的方法找办法。据此我认为,我们国家自汉代以后,一直在进行思想上的大屠杀;而我能够这样想,只说明我是幸存者之一。除了对此表示悲伤之外,我想不到别的了。

我虽然已活到了不惑之年,但还常常为一件事感到疑惑:为什么有很多人总是这样的仇恨新奇、仇恨有趣。古人曾说:天不生仲尼,万古长如夜;但我有相反的想法。假设历史上曾有一位大智者,一下发现了一切新奇、一切有趣,发现了终极真理,根绝了一切发现的可能性,我就情愿到该智者以前的年代去生活。这是因为,假如这种终极真理已经被发现,人类所能做的事就只剩下依据这种真理来做价值判断。从汉代以后到近代,中国人就是这么生活的。我对这样的生活一点都不喜欢。

我认为,在人类的一切智能活动里,没有比做价值判断更简单的事了。假如你是只公兔子,就有做出价值判断的能力——大灰狼坏,母兔子好;然而兔子就不知道九九表。此种事实说明,一些缺乏其他能力的人,为什么特别热爱价值的领域。倘若对自己做价值判断,还要付出一些代价;对别人做价值判断,那就太简单、太舒服了。

讲出这样粗暴的话来,我的确感到羞愧,但我并不感到抱歉。因为这种人士带给我们的痛苦实在太多了。

在一切价值判断之中,最坏的一种是:想得太多、太深奥、超过了某些人的理解程度是一种罪恶。我们在体验思想的快乐时,并没有伤害到任何人;不幸的是,总有人觉得自己受了伤害。诚然,这种快乐不是每一个人都能体验到的,但我们不该对此负责任。我看不出有什么理由要取消这种快乐,除非把卑鄙的嫉妒计算在内——这世界上有人喜欢丰富,有人喜欢单纯;我未见过喜欢丰富的人妒恨、伤害喜欢单纯的人,我见到的情形总是相反。假如我对科学和艺术稍有所知的话,它们是源于思想乐趣的滔滔江河,虽然惠及一切人安这江河决不是如某些人所想象的那样,为他们而流,正如以思想为乐趣的人不是为他们而生一样。

对于一位知识分子来说,成为思维的精英,比成为道德精英更为重要。人当然有不思索、把自己变得愚笨的自由;对于这一点,我是一点意见都没有的。问题在于思索和把自己变聪明的自由到底该不该有。喜欢前一种自由的人认为,过于复杂的思想会使人头脑昏乱,这听上去似乎有些道理。假如你把深山里一位质朴的农民请到城市的化工厂里,他也会因复杂的管理感到头晕,然而这不能成为取消化学工业的理由。

所以,质朴的人们假如能把自己理解不了的事情看作是与己无关的事,那就好了。

假如现在我周围的世界又充满了文革时的军代表和道德教师,只能使我惊,不能使我惧。因为我已经活到了四十二岁。我在大学里遇到了把知识当做幸福来传播的数学教师,他使学习数学变成了一种乐趣。我遇到了启迪我智慧的人。我有幸读到了我想看的书——这个书单很是庞杂,从罗素的《西方哲学史》,一直到英国维多利亚时期的地下小说。这最后一批书实在是很不堪的,但我总算是把不堪的东西也看到了。

当然,我最感谢的是那些写了好书的人,比方说,萧伯纳、马克·吐温、卡尔维诺、杜拉斯等等,但对那些写了坏书的人也不怨恨我自己也写了几本书,虽然还没来得及与大陆读者见面,但总算获得了一点创作的快乐。这些微不足道的幸福就能使我感到在一生中稍有所得,比我父亲幸福,比那些将在思想真空里煎熬一世的年轻人幸福—3作为一个有过幸福和痛苦两种经历的人,我期望下一代人能在思想方面有些空间来感到幸福,而且这种空间比给我的大得多。而这些呼吁当然是对那些立志要当军代表和道德教师的人而发的。

[原载《读书》1994年9月号〗

#日志日期:2006-7-23 星期日(Sunday) 晴

评论人:哈卫特 | 评论日期:2006-10-26 11:44

齐人物论——(副题)百年新文学散论

书名:《齐人物论——(副题)百年新文学散论》

作者:庄周

上海文艺出版社出版。

定价:十二元。

2000年度“书屋读书奖”。

人生有限,书海无边,我不可能也不愿意把自己有限的生命投入到无限的阅读之中。因此这个时代里许多流行作家的著作是我所不熟悉的;也因此在我读完了《齐人物论》之后,虽然在一些观点上并非完全认同,我觉得应当向自己的朋友们推荐这本书。

周实先生在为该书所作的序中设问“庄周先生何许人也?”其实在上海我已经从该书的出版者那里知道,“庄周”是几个我所熟悉的作家所合用的一个笔名。他们其实也是《橄榄树》的作者,所以离开上海之后我就忍不住在《橄榄树》上将之广告一下。当然,在书中庄周就是庄周,作者真名终究没有公开。(我虽然能够在《橄榄树》的作者索引之中找到这几位作家的作品,“庄周”先生却没有出现在我们的作者索引上。)

这里我不多谈论这本书本身了,只是把庄周先生自己所写的“关于《齐人物论》”以及《齐人物论》的分章目录附在这里。 (古代先生2001年3月丹麦欧登斯)

关于《齐人物论》

庄周

《齐人物论》在《书屋》杂志连载了五期(2000年第6、第9、第10、第11、第12期),共点评了中国二十世纪的散文家125人、小说家和戏剧家62人、诗人59人,共计246人次(个别作家在两种文体中都提到了);另有49题百年新文学余话。对这么多文学人物及其作品进行评论,如果仅仅叫做“人物论”未免过于平实,于是我想起我钟爱的先秦大师庄子,他的杰作《庄子》的首篇叫“齐物论”,庄子的“物”本就包括“人”,加一个字是为了不与庄子的名篇标题重复。而“齐”正有权衡、比较的意思,当然更重要的意思是等量齐观,因为我认为二十世纪的中国文学,总体成就是难以令人满意的,许多作家的高下,只是五十步与百步的差别。篇名定下后,索性就署名“庄周”。云南电台“书海扬帆”节目的主持人在直播采访时反复问我,为什么你如此大胆,竟敢直言不讳地点名批评那么多文学大家,而且许多还是非常活跃的当代作家,难道就没有顾忌吗?我说我认为自己的胆子还不够大,所以不得不署了一个笔名。如果中国的批评环境更健康一些,中国的作家面对批评的态度更理智一些,也许我就不必署笔名了。

《齐人物论》的入选人物并没有什么客观标准,凡是读过的,有话要说就评,对影响较大而我没读过的就补读。但以前读过的和现在补读的,无话可说就不评。所以《齐人物论》明确说:“当世巨子,必有遗珠;跳梁小丑,偶或齿及。”由于《齐人物论》并非光荣榜,提到也许主要是被批评,所以没提到并不表明不重要,只表明评论者自认为没有特别的感觉值得一提。就像托尔斯泰可以对莎士比亚毫无感觉一样,任何读者包括评论者也可能对一部名著或一位大师毫无感觉。与其说一些无关痛痒的套话,还不如不说。批评家有权对某些作家作品保持沉默,何况我并非职业批评家。

但《齐人物论》的评价尺度却是客观的,依据的是世界文学中比较公认的一些基本价值,我把这叫做世界级艺术度量衡。关于这个世界级度量衡,《齐人物论》曾经讲了一个早些年流传的国际笑话:“六十年代中国向某大国还债,该债权国在海平面之上放一个铁圈,比铁圈大的苹果被接受,比铁圈小的苹果则永沉海底。”用这样的艺术铁圈来衡量二十世纪中国文学,能够幸免于永沉海底的作品当然就不会太多。

有些读者认为《齐人物论》的作者比较狂妄,但如果充分了解我们的评价尺度是客观的世界级艺术度量衡,也许就不会有这种指责了。用世界级艺术度量衡来评价,如果一些现当代著名作家不及格,决不能证明评论者狂妄,而只能说明中国的文学现状不容乐观,不应关起门来夜郎自大。用这样的标准来衡量评论者自己的文学写作,我自认为也差得很远。

合格的批评家总是较为客观的,他决不会以自己的写作水准作为批评的尺度,世界级艺术度量衡更是具有相当的普遍性、恒久性和客观性,而每个读者的阅读态度就相对比较主观。这一点可以用《齐人物论》中对金庸小说的评论来说明。关于金庸小说我这样写道:“我重读次数最多的是《天龙八部》,虽然此书总体结构在金庸作品中最为松散枝蔓,但也最为繁复渊深,这比较合我的阅读口味。然而仅就作品自身的完美而言,金庸最好的作品是《笑傲江湖》,而金庸笔下最令我喜欢的大侠,正是令狐冲。这可能是颇有意味的:我们往往把最高的评价给予客观上最为完美的作品,但却把最大的热情给予主观上最对胃口的作品。”

由此可见,客观标准与主观趣味的差异,在评论者自己身上就有所体现,对于不是评论者的大部分读者也同样有效。《齐人物论》用相当高的客观标准批评了张三以后,喜欢甚至崇拜张三的读者一定会强烈不满,但这个崇拜张三的读者也许不喜欢另一个作家李四,他看见《齐人物论》对李四批评得有点道理,也许还是肯定我们的批评有一定价值。但同样有读者崇拜李四,李四的崇拜者也许同意我们对张三的批评,而不同意我们对李四的批评。所以像《齐人物论》这样不留情面的严肃批评,一定是不可能讨好所有人的。

《齐人物论》在目前职业批评界比较沉闷的情况下,受到读者欢迎是意料中事,但读书界和文学界的反应之大,却远远超出了预计。《书屋》主编周实先生说:“首篇《齐人物论》在今年第六期《书屋》发表后,不仅获得了读者的交口赞誉,而且引起了知识界、文学界的瞩目。从第九期开始,《齐人物论》又陆续刊出,反响更为热烈,大量读者来电、来信表示共鸣或发表意见,不少报刊和网站也纷纷转载或选载。许多读者还说,最新的《书屋》一到,第一件事就是读《齐人物论》。”

《齐人物论》的转载率也比较高,《北京文学》就连续三期予以转载,《中华读书报》也做了选载。第一篇散文评论,不知被哪个热心网友改名为《百年散文大盘点》后,在网上的转贴率之高,大概没有什么严肃的评论文章可以与之相比。被评到的作家,当然也是几家欢乐几家愁。总之,《齐人物论》确实是捅了马蜂窝。

所谓受欢迎,一定是见仁见智的。比如刘小枫先生认为《齐人物论》的小说部分非常准确,而诗歌部分是胡说八道。当然也有相反的。诗歌评论家沈奇先生把这一部分选进了他主编的《2001年诗歌年鉴》。北京作家祝勇先生却把散文部分选进了他主编的《中国当代读书随笔菁华》一书。

我认为文学是一种公众活动,而所有的公众活动都没有权利逃避批评,只有健康的批评能够使这一公众活动更好地为大众服务,而文学这种特殊的公众活动只有健康的批评才能使它更好地为大众的精神生活服务。包括批评文本《齐人物论》本身,也是无法免于被批评的。我曾经在另一篇文章中说过一个我认为应该成为文学常识的意见,我认为“文学批评不是为了作者,而是为了读者。”所以我除了感谢读者对《齐人物论》的阅读,更期待读者对《齐人物论》的批评。

(2000年1月31日于上海)

评论人:哈卫特 | 评论日期:2006-10-26 11:46

《齐人物论》分章目录

《齐人物论》之一、散文(上):

巴金《随想录》

丰子恺《作客者言》

王了一《关于胡子的问题》

王小波《思维的乐趣》

王朔《我看金庸》

王蒙《作家是用笔思想的》

韦君宜《编辑的忏悔》

北岛《朗诵记》

史铁生《我与地坛》

龙应台《小城思索》

刘小枫《记恋冬妮娅》

李南央《我有这样一个母亲》

李敖《由一丝不挂说起》

李辉《沧桑看云》

朱大可《抹着文化口红游荡文坛》

朱光潜《“慢慢走,欣赏啊!”》

朱自清《荷塘月色》

朱学勤《思想史上的失踪者》

朱健《照亮一切生在世上的人》

老舍《我的母亲》

江小燕《致余开伟先生》

陈丹燕《上海的风花雪月》

陈村《意淫的哀伤》

沈从文《一个多情水手和一个多情妇人》

何清涟《漫游二百一十年前的美国费城》

苏青《我的手》

邵燕祥《我代表我自己》

汪曾祺《跑警报》

扬之水《中年情味》

余华《我能否相信自己》

余光中《听听那冷雨》

余纯顺《滴水之恩》

余杰《余秋雨:你为何不忏悔》

余秋雨《酒公墓》

辛丰年《两全其美,有得有失》

金克木《鸟巢禅师》

茅盾《白杨礼赞》

林贤治《夜读遇罗克》

林语堂《所谓名士派与激昂派》

杨步伟《杂记赵家》

杨绛《孟婆茶》

杨朔《荔枝蜜》

郁达夫《故都的秋》

周作人《三礼赞》

周泽雄《说狂》

张中行《书蠹行述》

张中晓《无梦楼随笔》

张远山《被愚弄的兔子和被弄愚的乌龟》

张承志《天道立秋》

张爱玲《更衣记》

郑逸梅《名片谈往》

柏杨《丑陋的中国人》

郭沫若《科学的春天》

柯灵《遥寄张爱玲》

胡河清《打狗棒法精要》

胡适《追悼志摩》

赵无眠《假如阿Q还活着》

赵丽宏《花痴》

赵鑫珊《诗化自然哲学》

钟鸣《圣人孔子·里尔克·苏格拉底和独角麒麟》

残雪《艺术复仇》

顾准《民主与“终极目的”》

贾平凹《丑石》

钱锺书《魔鬼夜访钱锺书先生》

聂绀弩《论怕老婆》

徐迟《哥德巴赫猜想》

梁实秋《谦让》

黄仁宇《首辅申时行》

黄永玉《往事和散宜生诗集》

黄爱东西《伦敦桥垮下来》

黄裳《海滨消夏记》

梁遇春《人死观》

遇罗克《出身论》

董桥《中年是下午茶》

董鼎山《忆中南京路》

鲁迅《战士和苍蝇》

舒芜《才女的冤痛和才子的残酷》

舒婷《明月几时有》

韩少功《性而上的迷失》

《齐人物论》之二、散文(下) :

丁玲《三八节有感》

三毛《哭泣的骆驼》

方舟子《功到雄奇即罪名》

王安忆《屋顶上的童话》

冯骥才《一百个人的十年》

许纪霖《走出阁楼以后》

李书磊《余秋雨评点》

李泽厚《美的历程》

李洪岩《质邵燕祥同志》

李恩绩《爱俪园梦影录》

李慎之《只有一个顾准》

李碧华《长短句》

朱健国《王小波,可以这样挂镜子》

伊沙《王朔的不良气味》

刘绍铭《寿则多辱》

刘洪波《契卡主义》

刘漫流《失败是蓝色的》

刘墉《我不是教你诈》

伍立扬《文言、白话宜相安》

阿城《威尼斯日记》

张洁《醉也难不醉也难》

张继高《精致难》

张默生《异行传》

肖开愚《论疾病》

陈从周《说园》

陈四益《绘图新百喻》

余世存《说王--王小波的忧郁》

吴亮《批评即选择》

何其芳《画梦录》

林清玄《温一壶月光下酒》

南帆《虚构躯体》

徐晓《无题往事》

流沙河《锯齿啮痕录》

莫小米《缔结平衡》

唐德刚《胡适口述自传》和《胡适杂忆》

秦牧《细节》

黄灿然《在两大传统的阴影下》

章克标《文坛登龙术》

谢泳《不近人情》

葛剑雄《乱世的两难选择--冯道其人其事》

傅雷《傅雷家书》

新凤霞《发愁与胆小》

蓝英年《法捷耶夫之死》

筱敏《消失》

廖亦武《算命先生孔庆天》

魏明伦《自序》

《齐人物论》、小说、戏剧 :

邓友梅《那五》

巴金《家》

王力雄《黄祸》

王小波《革命时期的爱情》

王安忆《长恨歌》

王跃文《国画》

王朔《过把瘾就死》

王蒙《活动变人形》

孙甘露《呼吸》

孙犁《风云初记》

史铁生《务虚笔记》

卢新华《伤痕》

古龙《绝代双骄》

叶圣陶《潘先生在难中》

池莉《来来往往》

曲波《林海雪原》

老舍《茶馆》

芒克《野事》

李龙云《小井胡同》

李佩甫《羊的门》

李敖《北京法源寺》

刘恒《贫嘴张大民的幸福生活》

刘索拉《你别无选择》

刘震云《一地鸡毛》

朱苏进《清晰度》

沈从文《边城》

余华《许三观卖血记》

陈忠实《白鹿原》

陈染《私人生活》

汪曾祺《陈小手》

佚名《少女的心》

苏青《结婚十年》

苏童《妻妾成群》

杨绛《洗澡》

沙叶新《寻找男子汉》

阿城《棋王》

阿待《猫眼石》

陆文夫《美食家》

张扬《第二次握手》

张远山《通天塔》

张贤亮《男人的一半是女人》

张承志《黑骏马》

张恨水《啼笑因缘》

张爱玲《倾城之恋》

郁达夫《沉沦》

茅盾《子夜》

金庸《笑傲江湖》

残雪《辉煌的日子》

贾平凹《商州初录》

浩然《艳阳天》

钱锺书《围城》

高阳《红顶商人胡雪岩》

顾城《英儿》

曹禺《日出》

梁羽生《萍踪侠影》

阎连科《夏日落》

智量《饥饿的山村》

鲁迅《阿Q正传》

蔡智恒《第一次的亲密接触》

韩少功《马桥词典》

琼瑶《青青河边草》

戴厚英《人啊人》

评论人:哈卫特 | 评论日期:2006-10-26 11:47

《齐人物论》之四、诗歌:

于坚《远方的朋友》和《事件:谈话》

卞之琳《距离的组织》

王寅《精灵之家》

冯至《十四行》

北岛《宣告》

艾青《大堰河--我的褓姆》

冰心《繁星》

李叔同《送别》

李金发《弃妇》

多多《死了。死了十头》

芒克《天空》

江河《接触》

刘半农《教我如何不想她》

刘漫流《疾病进展期》

伊沙《车过黄河》

伊蕾《独身女人的卧室》

何其芳《赠人》

佚名《欲悲闹鬼叫》

杨炼《诺日朗》

严力《还给我》

陆忆敏《室内的一九八八》

陈东东《〈秋歌〉之七“幻想的走兽”》

余光中《乡愁》

阿吾《相声专场》

孟浪《冬季随笔》

汪国真(任何一首)

汪静之《惠的风》

邹静之《巫》

周作人《丙之三·滚灯》

周实《儿子》

废名《街头》

张广天《毛泽东》

罗大佑《现象七十二变》

尚仲敏《门》

京不特《同驻光阴》

郑愁予《旧港》

闻一多《死水》

郭小川《团泊洼的秋天》

郭沫若《凤凰涅盘》

胡风《旅途》

食指《相信未来》

俞心焦《墓志铭》

徐志摩《沙扬娜拉》

根子《白洋淀》

海子《麦地》

唐祈《故事》

唐亚平《黑色睡裙》

顾城《我是一个任性的孩子》

席慕蓉《白鸟之死》

曹葆华《无题三章·一石击破了水中天地》

梁晓明《各人》

黑大春《东方美妇人》

韩东《你见过大海》

舒婷《致橡树》

臧克家《老马》

翟永明《女人》

默默《我和我》

戴望舒《雨巷》

穆旦《神的变形》

《齐人物论》之五、余话

载道与言志

命定的沮丧

庶民的失败

百年“树人”的鲁迅

世纪下滑线

诺贝尔情结

关于征圣传统

关于颂圣传统

有执照的作家

去掉一个最高分

作家的脊梁

所谓“革命现实主义”

所谓“体验生活”

人文贫血症

超我·自我·本我

邯郸学步

底线下的狂欢

诗歌大跃进

“现代诗”漫画

自恋的“新人类”

驯良的杂文

散文--附庸蔚为大国

“没面目”

“著名”作家

“一本书主义”

产量问题

吃青春饭的作家

好为人序和好请人序

开门见山的“记叙文”

补充实例的“议论文”

伪抒情的“抒情散文”

换汤不换药的“新概念作文”

感觉派散文和说理派散文

作家与批评家

批评的错位

点射与排射

臭大街法

批评家的批发业务

要有耐心等待追认

文学史--著作还是教材

文人无文

当代散文十大病

当代小说、戏剧十大病

当代诗歌十大病

当代作家十大病

“躲避崇高”与“渴望堕落”

堂吉诃德和哈姆雷特

反思和盘点

欲望号街车--代结语

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…