阅读·实修·转化

《炎黄春秋》:一本中国自由派杂志的死与生

野兽按:2016年之前,我是《炎黄春秋》的读者,2016年它被整顿后,我就再也没购读过这份杂志了。今天突然记忆回到了2016年。于是整理下当时的记录和报道,分享给诸位matty。

《炎黄春秋》:一本中国自由派杂志的死与生

纽约时报 储百亮 2016年7月28日

北京——北京一家历史杂志社杂乱的办公室,已经成为中国意识形态战争中一块不寻常的公共舆论阵地。

在过去25年里,由于受到温和派退休官员的保护,《炎黄春秋》这本月刊在审查部门的怒火中幸存了下来。他们用它来倡导有限的政治自由化、大刀阔斧的市场化改革,以及对共产党历史上的黑暗岁月的诚实反思。

不过,这本杂志的生存前景已经不再确定,因为当局试图把一些更紧密响应习近平主席的政治论调的编辑安插进来。此举会让这本杂志丧失相对的独立性;编辑们说,宁愿让杂志死掉,也不愿以妥协换得它的生存。

“宁为玉碎,不为瓦全,”《炎黄春秋》创办人兼社长杜导正在一次采访中说。这句古老谚语的意思是,带着气节死去好过苟活于世。

“因为他们对《炎黄春秋》的这个搞法,我们已经没有生存的条件,”原国家新闻出版总署署长杜导正说,“我们是被逼出来的。”

抵制人事变动的编辑们说,杂志社当前的动荡表明,共产党正加大对非正统观念的打压力度。不过他们已经选择进行公开的对抗。诉讼、办公室里的对峙,以及来自学者、作家和一些高级退休官员的支持,都是他们的砝码。

周二,一场争吵在《炎黄春秋》的办公地点爆发。当时,胡德华——改革派共产党领导人胡耀邦之子、杂志社副社长——和一些记者试图进入办公室,却遭到身穿便衣、拒绝透露为谁工作的保安的阻挠。

“这儿是我们的办公室,”胡德华对一名穿着蓝色衬衫、正在指挥保安的男子说道。“你在这儿是干什么的?这儿是我们的办公室。谁告诉你你可以在这儿?”

保安最终让胡德华进了门,去处理杂志社的税务事宜,条件是记者们不得入内。

如果《炎黄春秋》关闭,或成为行尸走肉般的空壳,就会再次表明习近平治下对言论的限制和收紧程度。

“这个事能发生,反映出中国的政治环境已经发生重大变化,”该杂志执行主编吴伟在一次采访中表示。他在大约一个月前刚刚入职。

“我也不清楚以后是复刊或者彻底停刊,”吴伟说,他曾给在1989年政治动乱期间下台的共产党领导人赵紫阳当过助手。“要是《炎黄春秋》停刊的话,党内的改革力量就没有了一个声音。”

此前,《炎黄春秋》杂志和审查部门有过诸多摩擦,但都挺了过来。然而,有史以来最大的威胁于本月不期而至——它的主管单位、隶属于政府的中国艺术研究院宣布,要组建新的编辑队伍。

在中国,杂志必须挂靠在与政府有关的主管单位名下。中国艺术研究院从2014年开始接管《炎黄春秋》,此前,这本杂志隶属于一个对其立场更为同情的协会。研究院和编辑之间日益升级的矛盾之所以达到顶点,是因为研究院宣布免去杜导正的社长职务,对其他老编辑进行降职处理,并把自己的编辑人员安插进来。

但《炎黄春秋》的工作人员和支持者一直斗志昂扬地公开加以抵制。

他们拒绝上交杂志社办公区很多房间的钥匙,还保留着财务记录以及用以在文件上盖戳的公章,吴伟说。

为了表示抗议,编辑们于上周宣布停刊,还说任何没有得到他们首肯便上市的新刊都和他们无关。

此外,现年92岁的社长杜导正和他的支持者试图提起诉讼,控告研究院违约。他们说,相关人事变动违反了于2014年达成的一项协议,研究院曾承诺在人事、财务和发稿方面给予杂志社自主权。但截至目前,北京的一家法院拒绝立案,还在考虑该如何处理,这些愤愤不平的编辑们的代理律师之一丁锡奎说。

关于杂志未来的不同观点,已经引发了人们在现场的对峙,在京西一家小宾馆后边,杂志社办公场所的不同部分,分别被两个敌对的团体占据。周二,发行办公室仍然受控于那些忠于老编辑的员工,但占据着附近一间编辑办公室和一间会议室的人员,似乎忠于试图加大对杂志社控制力度的研究院。目前,警方尚未针对那些公开表示抗议的编辑采取行动。

自1991年创刊以来,《炎黄春秋》在对正统观念发起挑战的同时,发展出了一种试探审查边界的艺术。杜导正说这本杂志信奉的是“民主法制和市场经济”。

杜导正说,它每月的发行量约为19万册。但它已经获得了超乎寻常的影响力,因为想要推动审慎的自由化改革的党内退休高官一直把它当成发声的平台。

它的许多支持者都是影响力在上世纪80年代达到巅峰的改革派。许多支持者也曾在毛泽东治下任职并遭受苦难,他们相信,中国要前行,就必须直面过去。

“1949年后直到改革开放之前,总计全国挨整人数上亿,”曾给毛泽东当过秘书,后来成为政治自由化倡导者和该杂志支持者的李锐在2007年写道。“这是民主和权力制衡体制未能建立的惨痛恶果。”

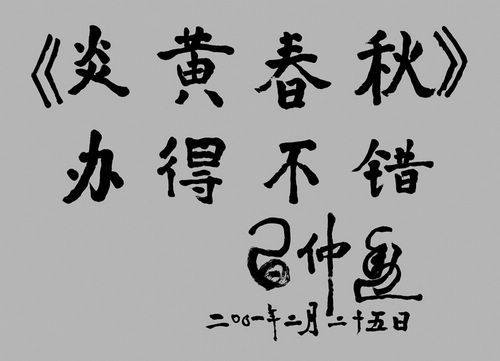

《炎黄春秋》的另一位保护者是习近平的父亲习仲勋,这位共产党的前领导人曾在2001年表扬过该杂志。习近平于2012年上台之际,一些人曾经怀有这样的希望:鉴于他的家庭背景以及在毛泽东治下经历的苦难,他对党内自由派的声音即便不听取,也会更加包容。

但习近平反而采取了坚定捍卫传统的政治路线。他警告说不要搞政治自由化,并对毛泽东的崇高地位加以捍卫。

党内高官尚未公开对这本杂志发表评论。编辑们说,目前尚不清楚,相关人事变动是否出于习近平或其他领导人的直接授意。但一些毛派网站和保守派党内学者一直以来都对《炎黄春秋》深恶痛绝,正为它可能出现的消亡而额手相庆。

该杂志的一名前编辑曾质疑一个关于共产党员在二战期间英勇抗击日寇的故事是否真实。一个月前,北京的一家法院裁定,他需要为此道歉。

与此同时,帮助该杂志把来自批评者的压力抵挡开去的那些自由派元老正在逝去,《炎黄春秋》前总编辑吴思说。

前车之鉴表明,《炎黄春秋》自主权的捍卫者几乎没有获胜的希望。其他受到官方打压的杂志和报纸不是已经倒掉,就是失去了昔日的锐气,苟延残喘。

但这一次,编辑们似乎心意已决,不会悄无声息地退场。

“这个杂志是说真话的,”副社长胡德华在保安们拿着智能手机录像之际告诉《炎黄春秋》办公室门外的几个记者。“中国有一句老话,‘兔子急了也咬人’。”

储百亮(Chris Buckley)是《纽约时报》驻京记者。

欢迎在Twitter上关注本文作者储百亮@ChuBailiang.

Kiki Zhao对本文有研究贡献。

翻译:纽约时报中文网

徐友渔:中共高层一直想关闭《炎黄春秋》

八月 2, 2016

习仲勋题赠的“《炎黄春秋》办得不错”的丹书铁券最终也没能护得《炎黄春秋》周全。

为何这本由中共多名离退休老干部——其中还包括“红二代”经营的党内开明派杂志,在创刊25年,经历了19次被封杀(BBC统计数字)後,终於被迫宣布停刊?明镜新闻网就此事件独家专访了纽约The New School访问学者徐友渔。

明镜:《炎黄春秋》自创刊以来,曾经遭到过数次整顿,网站也曾经一度被关停,但是基本每次事态都会得以解决,为何此次最终闹到了要停刊的地步?

徐友渔:我认为,有关当局一直处心积虑想要封闭《炎黄春秋》,但《炎黄春秋》的应对从来都是有理、有利、有节,并且善於调动各种社会资源,特别是体制内正派人士的支持,还会根据情况作出调整和让步,所以对其贸然下手会师出无名、代价太大;由此形成长时间拉锯。

即使是这一次,也是由中国艺术研究院出面,采取了一些自以为得计的方法,而不是强行下令封闭。有些人既要做恶事,又不想背恶名,只得挖空心思耍花招,於是就有许多折腾。但最终目的还是要搞垮《炎黄春秋》,非如此不会善罢甘休。

明镜:杜导正曾经说,《炎黄春秋》的这些人不是自由派,而是“体制内改革派”,您如何看待这种自我定位?

徐友渔:杜导正把《炎黄春秋》自我定位为不是自由派,而是“体制内改革派”,这是合适的。因为《炎黄春秋》的办刊宗旨和行事方式就是体制内改革派的作风。当然,自由派和体制内改革派并不是截然对立的。人们的思想、行为的指导原则往往有多种混杂成分,把一个人或一个群体加上这一个名称或另一个名称,有时都不会太离谱。

明镜:原《炎黄春秋》杂志社副社长杨继绳曾经乐观地认为:“中国的情况很复杂,也有支持我们的,也有反对我们的,也有旁观的,现在看来支持我们的力量大。就是领导上,我预测也有很多人在支持这个杂志。近平同志,作为主要领导同志,我想他内心也是支持我们这个杂志的”。您认为这次中国艺术研究院将接管《炎黄春秋》,是否是政府高层的授意?

徐友渔:我认为,这次中国艺术研究院企图接管《炎黄春秋》,绝不是这个单位层面的决策,一定有更上层的指挥或授意。《炎黄春秋》是否得到总书记的亲自支持,谁都说不准。如果《炎黄春秋》最终不能保全,那我们更没有理由说总书记支持它。我想我们没有必要把问题想得过於复杂,以为最上层有多大的分歧和斗争。

明镜:之前中国政府也曾经多次想要收管《炎黄春秋》,但是都被杜导正等人顶了回去,为什麽此次收管最终得以成功呢?

徐友渔:《炎黄春秋》所依仗的,只是法理上的合法性。面对强大的国家机器,它无能为力。只要当权者下定决心,要它什麽时候死,它就不能多活一天。一旦有关当局不耐烦再玩“又想做恶事,又不想背恶名”的游戏,《炎黄春秋》就不能再存在下去。

明镜:《炎黄春秋》杂志社已经提起起诉,准备与中国艺术研究院对薄公堂;您认为这场官司,杂志社方面的胜算大吗?

徐友渔:这场官司,我认为《炎黄春秋》胜算不大。我们可以看到,最近若干年,中国人维护自己正当权利的诉讼,有几个官司打赢了?

明镜:《炎黄春秋》杂志社称,今後若有合适的时机,杂志还会复刊的,您认为这种可能性大吗?

徐友渔:这种可能性不能说没有,关键是“合适的时机”要等多久才会到来。

明镜:杜导正在杂志停刊後说,《炎黄春秋》是“停刊不停社,我们作为向国家注册的有法人代表的,有全部法律程序的民间媒体社团,我们在法律范围内活动,还可以进行社会活动,我们还可以发行一些东西,除了 办刊物,我们还可以开座谈会,开专家会,我们还可以在网上发东西,发出我们的声音”;您认为他们如果真的继续进行一些活动,这些活动会遭到政府禁止吗?

徐友渔:我不愿意作出预言,总之我不抱乐观态度。长时间以来,人们正当的、善良的愿望总是以破灭告终。

文章来源:明镜新闻

杜导正:我们无法阻止山寨版《炎黄春秋》

致读者:《炎黄春秋》声明第六号

风一程,雨一程。在二十万订户、过百万读者的陪伴下,《炎黄春秋》走过了二十五年的历程。现在,我们不得不宣布停刊了。我们真希望能陪你们继续走下去,可现实让我们无能为力。那些道貌岸然的抢劫者,以冠冕堂皇的“主管主办单位”的名义,强占了我们的办公地点和我们的网站,窃取了我们合法手续和办刊的必备条件。我们只能与你们告别。

在此,我们——《炎黄春秋》杂志的创办者、顾问、编委和全体工作人员,满怀感激,向广大读者致谢;同时,也以悲愤的心情,向广大读者致歉。

李鬼终于来了。已经强占了我们杂志的中国艺术研究院,出版了所谓的“第八期”,也许以后还会按期出版。它虽然盗用了《炎黄春秋》的刊名,风格上也是东施效颦,甚至在版权页上仍然使用着我们的名义,但它已然不是那个你们熟悉、喜爱和支持的《炎黄春秋》了。我们,坚决不承认这本窃取别人名义而出版的杂志,也不希望它污染了你们的视线。我们将继续抗争,去扞卫我们,也是你们的合法权益。

我们无法阻止这本山寨版的杂志通过我们创建的发行渠道与你们见面,但我们相信,你们有鉴别能力,你们有选择的权利!这是对我们的最好支持和声援。

谢谢了,我们的读者朋友!

炎黄春秋杂志社

社长:杜导正

2016年8月7日

炎黄春秋事,吴思再发声

已递交辞呈的《炎黄春秋》总编辑吴思在沉默许久之后,再次发声,不为个人、不为杂志,为的是“依法治国”!

《炎黄春秋》此番变故,皆源自管理当局欲变更其主管单位。在吴思提议并主持下,该杂志曾向国家新闻出版广电总局提出行政复议。但日前,该杂志欲撤消复议,并要求仍为法人代表的吴思签字,吴当即拒绝,并进一步建议提起行政诉讼,追究国家有关出版条例的违宪责任。吴思此举惊世骇俗、微言大义,谁是该杂志的所谓“投降派”,谁“顺从”,立见分明!

吴思声明如下:

社委会:

今天下午接到通知,杂志社决定撤销行政复议,需要法定代表人签字盖章。我不能签字盖章。

杂志社要求国家新闻出版广电总局取消变更《炎黄春秋》主管主办单位的决定,申请行政复议,已经引起海内外关注。现在,律师要求总局公开透明,以听证的方式审理本案,必将引起更加广泛的关注。在社会关注下依法解决问题,有理有力有节,正是我们走上法律途径的初衷。初衷大好,为何半途而废?

按照社委会的原定计划,即使行政复议失败,杂志社也要向法院提起行政诉讼,进一步追究对方所依据的《出版管理条例》或《期刊出版管理规定》等有关条款是否符合宪法。这不仅关系到杂志社的自身利益。在法庭上,提出限制公民出版自由的现行规章的违宪问题,堪称历史性的公益诉讼,意义非同小可。在建设法治中国的过程中,《炎黄春秋》有机会肩负如此重大的历史责任,虽败犹荣,岂能临阵脱逃?

我看《炎黄春秋》刚刊发的《新年献词》有一句话:“将虚置的宪法变成实实在在的法律体系、制度体系,将一切违反宪法的制度、政策、法令改变过来,使其与宪法一致,这是最现实最紧迫的大事。”诸位眼前正是此等大事。是言行一致,还是叶公好龙?请各位拿出担当来。

吴思

2014年12月26日

来源:墙外楼

高新:习近平感恩毛主席被《炎黄春秋》打脸

2018-09-24

笔者在本专栏的上篇文章《“没有毛主席哪会有今天的我”是习近平“掏心窝子的话”》中已经介绍了习仲勋当年因为毛泽东一句“利用小说进行反党是一大发明”而惨遭迫害十数年,出狱后发表的第一篇文章便是登载在官媒人民日报上的《红日照亮了陕甘高原——回忆毛主席在陕甘宁边区的伟大革命实践》,继而又在党内党外批毛、否毛、清算毛的强烈呼声中逆风而行,亲登韶山示范“对伟大领袖毛主席他老人家的深厚感情”……五年前赶在毛泽东诞辰120周年之际,习近平率领其他六常委暨党国文武百官到“党国神社”祭祖时,习近平也是呆呆地木立在那坐透明棺材之前,“久久不忍离去”……

在此之前,境外中西媒体一度炒作出了所谓习近平的“去毛”倾向,代表性的文章是《习暗推“去毛化”毛泽东被人民大会堂“扫地出门”》,认为这是“六十年来中国最伟大的意识进步”……。说是已经建立牢固执政权威的习近平进一步推进中国去毛化,这次人民大会堂将毛泽东“扫地出门”更是将毛泽东诞辰纪念的痕迹抹得一丝不留,再次彰显了其不走老路的改革决心。也意味着习近平彻底摘掉了他头上的“毛左”帽子。

当时笔者即撰文提醒如上文字的作者,不妨上网阅读一下在此之前湖南日报为配合习近平在北京纪念他老爸冥诞一百周年时发表的题为《铭记谆谆教诲办好湖南事情》,文中最为突出的内容就是习仲勋和习近平对毛泽东怀有深厚的感情,说是习仲勋1978年复出工作不久即发表了,《红日照亮了陕甘高原——回忆毛主席在陕甘宁边区的伟大革命实践》,日后又专程到韶山,怀着对老领导、老战友的深厚感情,拜谒毛泽东同志故居。

该湖南日报刊登过的习近平尊毛、崇毛、拜毛的文章中还援引习近平在毛泽东故居发表的讲话说习近平:中国出了个毛泽东,这是韶山的骄傲,湖南的骄傲,全国人民的骄傲,中华民族的骄傲。没有毛主席,就没有新中国,也就没有我们现在的大好局面。

该报还特别提醒习近平的“知青出身”,说是“知青出身的习近平说:‘我们这一代人是在毛泽东思想教育培养下成长起来的;今天我们对毛主席等老一辈无产阶级革命家最好的纪念,就是继承好、发扬好他们开创的伟大事业,把中国特色社会主义事业不断推向前进’……”

笔者在上篇文章也已经提到,2011年习近平还只是“王储”的时候即已经专程到“红太阳升起的地方”毛祖故居参拜,喝退下人后独自在青年毛泽东曾经睡过数年的竹床上端坐良久,留下了“没有毛主席,那有今天的我”一句题词洒泪离开……

中国大陆最著名的毛左网站乌有之乡网站当时据此发表文章说,习近平上韶山表明党中央坚持捍卫毛泽东主席的地位,坚持高举毛泽东思想伟大旗帜,中国共产党人决不重蹈苏联、东欧社会主义国家上世纪自我否定历史、“挖祖坟”进而自我毁灭的覆辙。

文章说:巧合的是,改革开放初期,中国掀起“非毛化”思潮,有人提出彻底否定毛泽东和毛泽东思想。当时,正是习近平的父亲,因“《刘志丹》小说案”被毛泽东打倒,审查、关押、监护长达16年之久的习仲勋带头上韶山捍卫毛泽东。2003年第十二期《中华魂》文章《党和国家领导人参观韶山感言寄语》说,“面对非难和倒行逆施,党和人民给予有力回击”。1983年,中共中央政治局委员习仲勋上韶山后写道:“毛泽东思想是亿万人民革命意愿和实践的结晶,它过去是,现在是,将来也是我们一切工作的指导思想。”

文章中还说:事实上,习仲勋、习近平两父子对韶山“感情深厚”。上世纪八十年代改革开放初期,“非毛化”思潮泛起,习仲勋带头上韶山捍衞毛泽东。有资料显示,习近平曾经三次上韶山拜毛,最近一次是2011年3月,他以政治局常委、国家副主席身份到湖南调研,首站就是韶山,向毛铜像献花,并参观毛故居。就是在这次视察中,他留下了一句至今仍挂在韶山官员嘴上的名言:“(红军到陕北时)没有毛主席,我父亲早就被杀害了!哪里会有今天的我!我们一家对毛主席充满感激!”

习近平对毛泽东如此“感恩戴德”的源由是从中共官方党史机构的网站和官方媒体开设的“习仲勋网上纪念馆”之类都可以读到以《习仲勋忆肃反:毛主席若晚来几天我就被活埋了》、《习仲勋差点被活埋》等为标题的文章内容,说的是1935年,中共“西北根据地”爆发了左倾错误影响下的“肃反”,当事人习仲勋后来回忆称:“要是毛主席晚来几天,我就会被活埋了。”

具体的故事内容是,当时的“陕北红军”头领刘志丹被党内另一派以“肃反”名义逮捕,继而习仲勋也被以“党棍”罪名,开除出党,撤销职务并被逮捕。习仲勋后来回忆:“他们搞法西斯审讯方式,天气很冷,不给我们被子盖,晚上睡觉绑着手脚;一天只放两次风,有人拿着鞭子、大刀,看谁不顺眼就用鞭子抽,用刀背砍,这个监狱的后院已经挖好了一个大坑,随时都可以把我们这批人埋掉。”习仲勋的很多战友确实也被他们活埋了。

1935年10月19日,中共中央到达西北根据地的吴起镇后,毛泽东等中共中央领导得知西北革命根据地正在进行肃反,刘志丹、习仲勋等西北革命根据地的领导人被逮捕,有的被捕人员已经被杀害的消息后,马上派人解救了习仲勋等人。毛泽东立即下令:“刀下留人,停止捕人”,“所逮捕的干部交给中央处理”。

讽刺的是,习近平依据他父亲“个人回忆”出的如上“史实”说出了“没有毛主席,哪有今天的我?我们一家都对毛主席充满感激”之后,确被当时还是中共政权最高领导人的张闻天的夫人的回忆内容一顿打脸。

两年前的《炎黄春秋》杂志上刊登出《刘英忆延安岁月》一文。文中刘英的原话:“当时,大家有事就找闻天,不会去找毛主席。郭洪涛、关向应、二方面军的就都来找闻天。交通员来往送信,从别处带信来,都是直接找闻天。王林是第一任交通员,他只认识闻天,不认识毛主席。后来的交通员鲁本也是一样,也是找闻天。到延安后,地方上的事,那些人还是到凤凰山来找闻天嘛!后来,大概要抬毛主席嘛,就变成大家有事都去找毛主席了。历史就是这样的,好事都往一个人身上堆。闻天做得对的,做的好多事,好像都不是他做的,说是毛主席做的。到陕北放刘志丹这些人,是他们直接写信给闻天的。……陕北肃反也就是搞矛盾。这一派排挤那一派,那一派排挤这一派。习仲勋那时候年轻,怎么招架得住。习仲勋、马文瑞那些人都被关起来了。……闻天知道了陕北肃反的事,就找他们开会谈。闻天说,一个都不能杀,叫他们把人放了。”

“毛主席当时在直罗镇,在前方打仗。当时打仗还是个很大的问题。不巩固根据地,是没有办法站住脚的,所以必须打几仗。毛主席要集中力量打仗。他同周恩来、彭德怀、林彪一起,完全管军事。后方的事,他当时根本不管,不会去解决地方上的问题,仗还没打完嘛。那时陕北连个电台都没有,军委和中央之间根本不会有来往电报。毛主席在吴起镇就和中央没有联系了,到下寺湾才联系上的,怎么能通知‘刀下留人’?这件事,郭洪涛知道得最多,现在他也还敢讲一些……”

笔者能够查找到的其他当事人的回忆材料中有如下一段描述:陕甘边根据地忙于“肃反”之际,以张闻天、周恩来、毛泽东为首的中共中央已悄然抵达陕北。不久,中共即明确表态:“停止逮捕,停止审查,停止杀人,一切听候中央来解决。”

按照刘英的说法,所谓毛泽东立即下令“刀下留人”的“权威史料”,根本就是习仲勋一个人演义出来的一个“故事”,所有的党史“文献”也好,颂扬文章也好,“刀下留人”故事的出处都只有一处,那就是笔者前文提到的习仲勋被从流放地接回北京重新安排工作后,于1978年12月20日在《人民日报》上发表的习仲勋《红日照亮了陕甘高原——回忆毛主席在陕甘宁边区的伟大革命实践》。

至于习仲勋为什么要把对自己的“救命之恩”归功于毛泽东一人,最有说服力的解释就是中共中央对习仲勋的盖棺定论:“一生顾全大局”。

笔者当年通过一位在刘英身边工作的女士造访过刘英,当面聆听过她老人家回忆的“青年张闻天趣闻”。刘英女士二零零二年就去世了,而由曾经长年担任过张闻天秘书的何方采访和记录整理的《刘英忆延安岁月》在《炎黄春秋》杂志上发表的时间是2016年4月,客观上对习近平“没有毛主席,那有今天的我”的说法起到了批驳作用,文章发表几个月后《炎黄春秋》杂志即被习近平下令先查封后派员接管“另起炉灶”;同时何方被举报“仇视毛泽东,搞历史虚无主义”,中纪委驻社院纪检组为此发出通报,何方发涵辩解无效,于次年含怨去世。用其身边人士的说法,好在习近平当局还手下留情,没有在他何方弥留之际宣布开除他的党籍并取消副部长级离休待遇。

RFA

高新:习近平亲手整死了《炎黄春秋》

2018-09-26

长期关注中国政治局势的人士应该都还清楚记得一本《炎黄春秋》杂志被“关停并转”的故事。就是这本曾经被习近平的爸亲笔题词“炎黄春秋办得不错”的,以一批党内开明派元老为坚强后盾,办刊宗旨为“秉笔直书,不增美,不溢恶,求实存真,以史为鉴,以史资治”的以研究历史为主的综合性杂志在2015年被一个叫龚云的中国社会科学院马克思主义研究院研究员开列了如下罪状:《炎黄春秋》创办于1991年,前十年里抹黑烈士、否定中共历史、搞历史虚无主义的文章即便存在,也是凤毛麟角。但从2002年开始,《炎黄春秋》发生了质变,开始试图推动中国政治体制改革,推动的方向是:废除人民民主专政、落实宪政,批判邓小平思想,鼓吹中国要照搬欧美政治制度来实行政治改革。作为立场质变的直接反映,2002年该杂志就连续发表了一批抹黑毛泽东、突破历史决议底线、搞历史虚无主义的文章。此后,《炎黄春秋》上刊登的呼吁宪政改革、美化西方制度、丑化共产党历史、攻击抹黑毛泽东的文章越来越多。

2002年之后的《炎黄春秋》虽然名义上仍是一份以研究历史为主的综合性杂志,打着“秉笔直书”的幌子,但实际上变成了兜售历史虚无主义的大本营,其反对四项基本原则的政治倾向日益明显……

罪状之一,每期主要内容在于集中描述中国共产党的错误历史,特别是新中国成立后的错误历史,给人的总体印象是共产党什么好事都没有做。

罪状之二,集中暴露毛泽东的错误,偶尔涉及邓小平。不仅写新中国成立后毛泽东的错误,而且放大毛泽东在新民主主义革命时期的错误,并放大改革开放以来党的部分失误。

罪状之三,借国际共产主义运动史上的错误和苏联模式的缺陷,全盘否定国际共产主义运动的历史和苏联模式,认为苏东剧变是回归“人类文明”正途。这显然是一种历史虚无主义倾向。

罪状之四,在如何看待中国近代史的革命问题上,替中国近代统治阶级翻案,否定中国革命的必然性和合理性。这也是一种历史虚无主义。

罪状之五,认为马克思主义是历史虚无主义,马克思主义历史认识体系是教条主义历史虚无主义。这是当前历史虚无主义的最新表现。

罪状之六,脱离客观历史事实,以自己的价值尺度,尤其是政治的价值尺度对历史进行剪裁甚至重塑,背离了最起码的客观性标准,是典型的实用主义,是与马克思主义唯物史观根本对立。

罪状之七,利用执政党在管理意识形态方面的漏洞,特别是打着一些合法的旗帜,假借客观公正之名,对普通民众特别是离退休干部具有很大迷惑性和欺骗性。

归根结底一句话,2002年以来的《炎黄春秋》是一份“集中攻击共产党的杂志”(一位近90岁的离休老干部语)。它抹黑毛泽东,抹黑英烈,虚无历史,实际上是把新中国的历史颠倒过去,为把中国拉回资本主义做舆论准备。这股错误思潮,具有很大的欺骗性、迷惑性和渗透性,必须高度警惕,并进行马克思主义的批判和抵制。

据当时在北京社科院的一位朋友介绍,龚云的给《炎黄春秋》杂志开列的这些罪状内容本来没有公开发表,原始内容是他给当时主管意识形态的政治局常委刘云山的一封上书,内容中声称《炎黄春秋》杂志的所作所为正是习近平在“全国宣传思想工作会议的讲话”中所着重批判的。

这位龚云所说的习近平的那篇讲话,已经以“习近平8.19讲话”为题在网上曝光,其中可以理解为批评或者说批判当时的《炎黄春秋》杂志的相关内容是:对待问题必须持正确态度,不能遇到一些问题就全盘否定自己的道路、理论、制度,就全盘否定自己的历史和奋斗。在对待中国特色社会主义这个问题上,在对待中国发展道路和发展模式上,社会上还存在一些模糊认识甚至错误观点。有的以偏概全,攻其一点、不及其余,把形势说得一片漆黑;有的沽名钓誉,把谩骂作为出名的手段,以博得一些喝彩;有的妄自菲薄,总觉得中国什么都不好、外国什么都好,幻想用西方制度改造中国。这些人里面,有的是认识模糊,有的是思想方法问题,有的是政治立场问题……。我们在意识形态领域面临的斗争和较量是长期的、复杂的。二是,国内一些错误观点时有出现,有的宣扬西方价值观,有的专拿党史国史说事,有的以“反思改革”为名否定改革开放,有的否定四项基本原则。

日后外界评论大都认为是因为龚云2015年6月发表在解放军报主办的《国防参考》上的大批判文章《揭开它的真面目!“起底”<炎黄春秋>》引起高层关注,其实正如笔者前面已经介绍的,龚云的这篇东西在此之前早已经上书刘云山,相信也已经被刘云山呈递给习近平了。原因就在于因为当时的《炎黄春秋》一直都拿习仲勋的题词做招牌,更因为当时的《炎黄春秋》杂志的主要负责人之一胡德平曾经和习近平交情匪浅,没有习近平主动发话,刘云山之流对当时的《炎黄春秋》虽然时不时敲打敲打,但还真不敢一棍子打死。

回顾当时,2016年7月14日,被习近平当局强行安排为《炎黄春秋》杂志上级单位的中国艺术研究院发布一份《炎黄春秋》人事任免通知,根据通知,《炎黄春秋》杂志重要职务全部为官方派来的人所取代,原社长、总编辑杜导正、副社长胡德华(前中共中央总书记胡耀邦之子)和总编辑徐庆全悉数被撤换。《炎黄春秋》杂志社随后发表声明:“按照《中国艺术研究院与炎黄春秋杂志社协议书》明文约定,我社有人事任命权、财务自主权和发稿自主权,双方盖章,具有法律效力。我方不同意单方终止协议书,我社已委托律师对该院提起诉讼”。随后的7月17日,杂志社执行主编吴伟发出了杂志社社长、法人代表杜导正签名的的“停刊声明”。声明中确认,7月15日,中国艺术研究院派员强行进入杂志社,窃取和修改了《炎黄春秋》官方网站的密码,导致“我刊丧失了基本的编辑出版条件”。声明中同时提到,停刊决定经过炎黄春秋杂志社社委会讨论并一致决定,自即日起任何人以《炎黄春秋》名义发行的出版物,均与“本社”无关。

也就是说,从2016年7月开始对外发行的《炎黄春秋》杂志事实上是习近平当局的欺世盗名,真正的《炎黄春秋》已经不复存在。

笔者在本专栏的上篇文章《习近平感恩毛主席被炎黄春秋打脸》已经介绍过,讽刺的是,习近平依据他父亲“个人回忆”出的如上“史实”说出了“没有毛主席,哪有今天的我?”我们一家都对毛主席充满感激“之后,确被当时还是中共政权最高领导人的张闻天的夫人的回忆内容一顿打脸。《炎黄春秋》杂志上刊登出《刘英忆延安岁月》一文披露的内容简述一下就是当时的所谓毛主席让”刀下留人“根本就是莫须有,当时被党内对立派关押的习仲勋是被时任中共总书记张闻天亲自下令释放的。

按照刘英的说法,所谓毛泽东立即下令“刀下留人”的“权威史料”,根本就是习仲勋一个人演义出来的一个“故事”,所有的党史“文献”也好,颂扬文章也好,“刀下留人”故事的出处都只有一处,那就是仲勋自己的歌颂毛主席的文章。至于习仲勋为什么要把对自己的“救命之恩”归功于毛泽东一人,最有说服力的解释就是中共中央对习仲勋的盖棺定论:“一生顾全大局”。

完全可以想象当时的习近平读过这篇文章后会是多么得尴尬。由曾经长年担任过张闻天秘书的何方采访和记录整理的《刘英忆延安岁月》在《炎黄春秋》杂志上发表的时间是2016年4月,客观上对习近平“没有毛主席,那有今天的我”的说法起到了批驳作用,文章发表一个月后何方即被举报“仇视毛泽东,搞历史虚无主义”。紧接着,当时的那本《炎黄春秋》杂志被最高当局下令“收编”。

所以,仅从时间上判断,打脸习近平“没有毛主席哪有今天的我”的那篇《刘英忆延安岁月》才是导致习近平再也不愿给胡耀邦的儿子胡德平继续留面子的关键一文。

RFA

备注:据说就是这篇发表在2016年的文章,成了《炎黄春秋》被整顿的导火索。

文革后期我与四川省委书记的交往

孙 振

改革难,要想在乱时谋改革更难。身为中共四川省委书记的赵紫阳同志,在十年动乱的“文化大革命”后期,临危受命,心系民生,为解决城乡人民的温饱,冒着被打成反革命的政治风险,运用巧妙迂回的方法,谋求农村的经济改革。以后,“要吃米找万里,要吃粮找紫阳”的民谣在中华大地流传开来。

一

我原本不认识紫阳同志,几年以前,我任新华社江苏分社社长时,在一次江苏省委扩大会议上传达中央工作会议精神,最初听到赵紫阳这个名字。20世纪60年代,毛泽东同志可能是初次见到赵紫阳同志,把赵紫阳看做是一个年轻有为的干部,也可能是在国民经济困难时期,为了活跃会议的气氛,饶有兴趣地问起赵紫阳的出生地。赵紫阳回答说是河南滑县人。毛泽东同志当场兴致勃勃地说:“滑者水之骨也。”

我见到紫阳同志,纯属巧合。在上世纪70年代初,可能因“文化大革命”造成的混乱,到了不可收拾的地步,需要在省际之间交流干部,我从新华社江苏分社调到四川分社任社长,紫阳同志不久也从内蒙古自治区调广东省委,又从广东省委调到四川来做省委书记兼成都军区政委。

由于四川省的“文化大革命”中派别争斗极为严重,“文革”成了“武革”,除了飞机以外,大炮、坦克、机枪、步枪、地雷、手榴弹等等各式武器,全都用上了。就连我们四川分社的办公楼墙壁上,都是弹痕累累。我曾经开玩笑地说,这些武斗留下的弹洞,不要抹掉,可以用做警示后人。我曾在去四川的船上写诗一首,诗中写道:“不管翻腾千里浪,唯思处乱写新闻。”

赵紫阳同志虽在1932年加入共青团,但正式加入中共是1938年初,所以基本上属于“三八式”干部。就是在20世纪抗日战争爆发以后,于1938年底前参加革命工作的干部。不过他开始便任县委书记,很快连任多地多届地委书记,接着任省委书记。这在当时省市以上主要领导干部中,还是以红军时期出身的干部为主体的年代,赵紫阳便也是后起之秀了。就是这个后起之秀,一方大员,在那动乱年代的四川,也是困难重重!

这时候“文革”武斗的硝烟虽然已经渐渐散去,但是,成都市的大街小巷和机关大院仍旧贴满了大字报,矛头直指周恩来总理和省市主要领导同志。“造反派”仍然随便关押和批斗省市领导干部,四川省仍是极端无政府状态,机关、学校、工厂涣散瘫痪。工农业生产日渐下降,人民生活极端困难,连在四川最普通的辣椒粉也要凭票供应。

紫阳同志刚刚来到四川,他的两位主要助手,省委书记段君毅和赵苍碧,立刻被“造反派”绑架关押起来。这可以说是对刚到四川的紫阳同志当头一棒。

“文化大革命”争斗的核心问题,是谋权夺位。半路来了个赵紫阳,官高位重,出现了一道谋权夺位障碍,自然成了四川各路造反派“英雄”的众矢之的。一波未平,一波又起。赵紫阳到四川不满一个月,成都市的大街小巷,就出现了反对赵紫阳的巨型横幅标语:

“赵紫阳是哪路人马!”

“以生产压革命,没有好下场!”

“谁反对文化大革命,谁就是死路一条!”

面对争权夺位疯狂的四川、面对极端无政府状态的四川、面对工农业生产濒临崩溃的四川,紫阳同志虽然主持工作,实际上也无法运用他手中的权力,想干什么,也干不成。这是他从小参加工作以来,不曾遇到过的难堪局面。

他整天忙于应付“造反派”的纠缠,难得安心开会研究问题,难得安心吃一餐晚饭,难得安心睡一夜好觉。他也不知哪天突然会被“造反派”关押起来。经过战争磨练的人,不怕关押,不怕受苦,不怕折磨。怕的是因他而造成更大的混乱,怕的是他在四川一事无成,有负于四川人民!

二

一天傍晚,我刚吃过晚饭,接到省委办公厅的电话:“今天晚上,紫阳同志请你和他一起出去。”据我所知,全省上下,包括驾驶员在内,都亲切地称呼赵紫阳为紫阳同志。

“有什么事情吗?”在那个动乱的年代,省委是经常在晚上开会的。

“我们也不知道什么事情,紫阳同志要你准备好洗漱用品晚上十点在家里等他。”这时候我已经完全明白了,紫阳是要约我一起住到金牛坝招待所去。当年,紫阳同志曾多次约我住到远离市区的这个招待所去,目的是为了避开造反派的干扰。

金牛坝招待所是四川省委的一个小招待所。四川人将川西平原称为川西坝子,作为对平原的爱称。许多地方,也将本乡本村的一块平坦的地方,爱称为坪坝。金牛坝更不是一般的坪坝,传说在夜晚时候,有人见过一条金牛,金光闪烁,在这里的田间奔跑。这个故事,反映了当地人民对于美好生活的向往,对于富裕农村的憧憬。

金牛坝招待所是毛主席曾经住过的地方,各路造反派的“英雄”,一时还不敢骚扰。当晚,脱离了“文化大革命”的噪音,紫阳和我都睡了一夜好觉。

第二天中午,当紫阳同志和我步入食堂的时候,只听见服务员大声地喊叫:“吃干饭的首长,请坐到右边,吃面食的首长,请坐到左边!”

听到服务员这样喊叫,我和紫阳同志都不约而同地笑了起来。紫阳同志当然也很明白“吃干饭”的意思,他风趣幽默又轻声地对我说:

“我们都是吃干饭的,走,吃干饭去。”

又是一个深夜,紫阳同志没有和我预约,就来到了我的家里。他见到了我,拉住我的手说:“到你家来坐坐。”

这时正是全国人民哀悼周恩来总理的时候,窃夺中央领导地位的野心家竟然制造清华大学的所谓反击右倾翻案风的新闻,叫嚷要把“文化大革命”进行到底。

紫阳同志用手擦了一下沾满雾气的眼镜,心情沉重地说:“看样子还要乱一阵子哩!”“再乱下去,四川受害,全国人民受苦。”“再乱下去,还是什么事情也办不成。”

紫阳同志摇了摇头继续说道:“你还记得吗,金牛坝招待所的服务员,叫喊我们吃饭的时候,说是吃干饭的首长坐在右边,我当时就说,我们是吃干饭的首长,坐到右边去了。什么事情都干不成,当然就是吃干饭的了。”

他继续说道:“最近我是反复想过了,困守在成都,整天应付那些麻烦事情,一事无成,还不如到农村去走走,也许可能发现一些问题,解决一些问题,做一点对人民有益的事情。”

“你这个主意太好了,我也想跟你一起走,行吗?”

“好啊,就这样说定了,我们一起走。你就等电话通知吧。”他学着半像半不像的四川腔音,又含有浓厚的他家乡韵味,高兴地对我这样说。

这天晚上,他在我家里一直谈到十二点以后,才悄悄地离开。紫阳和我的谈话内容,在当时是绝对违禁的。要是泄露出去,我们都会被扣上“反革命”的帽子,锒铛入狱。在“反革命”这三个字之前,还可能要加当时的流行用词,就是“‘走资派’还在走”,“策划于密室”,妄图“点火于基层”的罪名。

三

1976年的一天上午,紫阳同志乘了一辆白色小型的面包车,连驾驶员在内可以乘坐七人。我上车以后,看到车上有紫阳同志和他的秘书、驾驶员三人。我和紫阳同志一起出行,但是,我不是他的随员,紫阳也没有把我看做是他的随员。我是一个新闻记者,我有我的新闻采访工作任务。

他每到一地,从来不准地方党政机关派人迎送,实际上是微服私访。他常常是到了一个地方,直接插入田间地头与广大农民、基层干部交谈,了解他们的心声和想法。紫阳同志的所作所为使我强烈地感觉到他是一个善于联系群众的人,处处为群众着想的优秀领导干部。

紫阳同志这次出行,一共走了十多个县市,到过绵阳、广元、绵竹、西充、广安、南充、郎中等地。他每到一地,就直接访问当地基层干部和农民,和他们一起走到田间地头,亲切交谈,了解情况。

他在成都平原的水田地区,听到当地农民说:

“三三见九,不如二五一十”。

紫阳参加革命工作以来,长期做县委书记和地委书记,对农村情况相当熟悉,后来担任中共省委和中央局的领导工作,他仍然经常到基层去,不仅了解农村和农业生产情况,而且对农民怀有深厚的情感。现在他到四川农村,听到了农民提出的问题,其实他心里早就十分明白农民所提这些问题的内容,但是另一方面有鉴于当时还在“文化大革命”期间,正在追究他是“哪路人马”的时候,他不便于明白表示反对学大寨种植双季稻的意见,这就是领导干部乱时谋改革的难处,他还得徉作饶有兴味地问道:

“你们说的是什么意思?”

当地农民告诉他,这几年来,上级号召农业学大寨,要推广种植双季稻,再种一季小麦。双季稻加一季小麦,就是一年种三季。可是,这样做并不高产,每季平均亩产三百斤,就是说“三三见九”。如果只种两季,每亩稻子可产五百多斤,每亩小麦也可产到五多百斤,这就是“二五一十”。种两季比种三季庄稼,多产一百斤,这样一算,就是“三三见九,不如二五一十”了。

紫阳同志继续亲切地问道:

“种三季的工本怎么样呢?”

当地农民说:“种三季的人力和肥料,至少也要增加五分之一。为了种三季庄稼,必须抢季节,争时间,起早摸黑,忙得昏头昏脑,鸡飞狗跳。如果能够多种多收,多花点劳力和肥料,我们农民不在乎,可是,现在是多种多亏多吃苦。”他们看了一眼紫阳同志,继续说道:“看样子,你这位同志像是外地人,我们没有顾虑,说句实在话,要我们学大寨,越学越穷,这种事情,谁愿意干呢!表面上大家天天上工,实际上大家天天磨洋工!”

成都平原是四川主要产粮区,紫阳同志深知成都平原水温低,日照少,不能因为要学大寨就强行推广种植双季稻。他又向农民问道:“三三见九,不如二五一十。这笔账,你们自己已经算得清清楚楚了。为什么不改过来呢?”

在场的基层干部和农民,几乎是异口同声地说:“不行啊!”

“为什么不行呢?”

基层干部说:

“上级号召我们学大寨,推广双季稻,要是改过来,不种双季稻,上级要批评我们是倒退了。”

“中国农民真好啊,他们相信中国共产党,党叫干什么就干什么。可是我们不能滥用人民对我们的信任,不切实际地要求农民种双季稻,伤害了人民的积极性。一定要实事求是,尊重人民的首创精神。”我想紫阳同志的内心一定是这样想的。

紫阳同志坚定而委婉地对大家说:

“学大寨,是学大寨的精神,就是要苦干实干,努力增产粮食。可是大寨并没有种双季稻,也没有种三季庄稼。成都平原多阴雨天气,日照不足,灌溉用水的温度较低,可能不适合种植双季稻。你们已经有了实践经验,三三见九,不如二五一十。我看,不管是种两季,还是种三季,只要能够增产粮食就好。粮食增产了,用事实来说话,你们的底气就足了。”

“请问你贵姓?”生产队的干部,感到刚才这位领导干部的言谈,说到农民心坎上了,但是他们还不知道,这位领导干部是谁,能不能依着他的意思去做,表现出有点不安。

紫阳同志的秘书笑着回答说:

“他是赵紫阳同志,是我们省上任不久的省委书记。”

“紫阳同志,你刚才讲的太好了,这样我们的手脚就放开了,今年就依着你说的来做。”

四

紫阳同志还走访了几个山区的农村,因为紫阳同志长期关注农村工作,对发展农业生产很有经验,发现了山区农民学大寨,不讲具体条件,不从实际出发,只管深翻土地的情况。他说:

“深翻土地,也要因地制宜。在土层厚的地方,可以深翻,也应该深翻,有利于保墒,有利于农作物的生长。但是也不是越深越好,要看种植什么庄稼,水稻和小麦,根须长度差不多,深翻四五寸左右就可以了,翻得太深了,把生土翻上来,也不利于庄稼生长,还浪费了劳动力。”

有的农民问:“种玉米呢?”

“种玉米,就要翻得深一点,因为玉米的根又粗又长,杆子也高,土地就要翻得深一点,玉米才能充分吸收营养和水分,杆子也才能站立得稳,不易倒伏。”

有的农民问:“要是种红薯呢?”

“种红薯也要深翻土地,因为红薯生长在地下,薯块大,深沟高垅,薯块在土里才能伸展开来,才能丰收。”

“像我们这个山区,要不要深翻土地呢?”

“这要看土层深浅,土层浅的不能深翻。如果深翻,那就会造成水土流失,粮食反而要减产了。”紫阳同志想了一想又说:“你们提的这些问题,其实你们都懂。你们都是种地的能人里手,哪有不懂这些道理的呢!我刚才说的这些道理,也都是从农民朋友那里学来的。”和他一起蹲在田埂上的干部和农民,听他这么说,几乎一起轰然笑了起来。

紫阳同志继续说道:

“从你们的笑声里,可以听得出来,我说你们是种地的能人里手,说对了吧!可是你们懂得的问题,为什么又偏要在这里提出来呢?”

生产队干部压低了声音,吞吞吐吐地说:

“上级号召我们学大寨,有一项要求,就是深翻土地,我们能不做吗!”

紫阳同志叹了口气说:

“学大寨,是学大寨的苦干实干精神,可是大寨人并没有说,在你们这里怎样深翻土地。从今以后,翻不翻地,怎样翻地,翻深翻浅,都由你们这些种地的人做主,一定要把大家的积极性调动起来,努力增产粮食。你们看,这样行不行!”

大家异口同声地说:“行!”

这是在场的基层干部的回答,也是千百万农民的回答。

走访中,紫阳同志听到最多的是自留地的问题。一般地区的农民,由于“共产风”的不良影响,对于耕作集体所有的土地,缺乏积极性,但是,他们把自留地看做是命根子,千方百计冲破极左思潮的障碍,还是要把自留地种好的。紫阳看到当地农民自留地种得不好,其中的原因,他也是十分清楚的。就是在“文化大革命”中,极左思潮被推到了顶点,把农民的这一点自留地,看做是资本主义尾巴,强迫农民把资本主义尾巴割掉,把自留地收归集体所有,农民流着眼泪,忍痛把自留地也抛荒了。这种情况完全是“人祸”!

紫阳同志说:“中央多次发布的关于农村工作的文件,都说农民要有自留地,这些文件并没有收回,就说明文件中的有关规定仍然有效。再说自留地,大多是门前地,门前地都是最好的地,也是耕作最方便的地,应该种好。”

“对,对,对!这位同志说得对,既然是门前地,就不是尾巴地,应该种好。”这个农民的话又引起了一阵轰然大笑。

在那个年代,别说是农民,谁也搞不清什么是资本主义,什么是社会主义,都是跟着起哄。紫阳同志不便直说割资本主义尾巴不对,就用了个“门前地”的名字,而农民就把“门前地”与“尾巴地”对立起来说了,虽然不通,却很生动有趣。

当地的干部农民,见到气氛活跃,又有人说:

“我们这里还有一户人家单干,也受到了批判。对是不对呢?”

“你们说说,这户人家是个什么情况呢?”

“这户人家单门独户,一家孤零零地住在一个山凹里,距离我们生产队(村庄)三里多路,他不愿意来回走路,不到生产队来劳动,他就单干了。”

“是呀,那么远的路,怎么能叫人家到你们这里来,参加集体生产劳动呢,既耽误了劳动时间,也浪费了劳动力,人家单干有人家的具体情况。如果人家增产了,生产队就要派人去调查研究,总结人家的经验;如果人家单干,生产不如你们,他就会自愿跑来,要求参加你们的生产队;他高兴,你们也高兴。我看你们生产队,如果人数太多,都挤在一块地里劳动,也不方便,也可分成若干小组,便于管理,也有利于提高劳动效率,各组之间还可以开展劳动竞赛。你们看这个办法好不好?”

紫阳同志关于农村工作的意愿已经这样明白表示出来了。在场的基层干部和农民连连齐声回应说:

“好,好,好!”

五

1976年8月15日至16日,四川省松潘地区发生三次七级以上的强烈地震,造成了人民群众的生命财产的严重损失。距离地震中心数百公里的成都市,也有明显的震感。紫阳同志连夜召开省委常委会议,布置了抗震救灾工作。省委紧急布置抗震救灾工作的消息,第二天就在成都市传播开来,可大街上却贴满了造反派们刷写的“反对用抗震救灾压革命”的大字报。紫阳同志心系灾区,心系农村,他不顾喧嚣的杂音干扰,第二天一大早就奔赴松潘地震灾区。

在地震中心地区,紫阳同志深入到一户农家观察。四级左右的余震发生了,他立即藏到身边一个木制的桌子底下,屋顶上残存的瓦片,叮叮当当地塌落下来,因为有桌子挡着,他才没有被瓦片砸着。他兴奋地对我说:

“刚才我说的情景,可以说是我在地震灾区亲身经历的故事。在地震灾区,要告诉广大人民,利用一切可以利用的空间,作为应急的藏身之处,是个可以减少伤亡的好办法。我在地震灾区发生的故事,现在还只可对你讲讲而已,不可对外言传。否则,不知又要制造出什么流言蜚语来了。”

我理解地说:

“我知道,那天在省委开会,讨论抗震救灾,突然来了较大的余震,会上有几个一向坚持‘以革命为中心’,而反对在灾区以抗震救灾为中心的所谓‘英雄’,狼狈逃跑了。现在,要是听说你在地震灾区,藏在桌子底下的故事,犹如捞到了救命稻草,定会攻击你是贪生怕死。我向你保证,现在绝对不会说出去。不过若干年以后,我要是说出去,可能就是一段脍炙人口的美谈哩!”

紫阳说:“后来的事情由后人评说罢。”

六

我真正听到“要吃米找万里,要吃粮找紫阳”这个民谣,是我在1980年从四川省调到北京新华通讯总社以后。当我一听到这个全国人民都盛传的民谣时,打心眼里为紫阳同志高兴。他在“文革”动乱的年代,曾经深入农村,半公开地进行调查研究,为了改善农民生活,直接向农民宣传他自己关于农业生产的意见。早在“文革”前他与陶铸在广东省就试验过“包产到组”,宣扬过“包产到组”的好处。因此在“文化大革命”终结以后,他自然地也可以说是顺理成章地执行中共十一届三中全会的关于改革开放的指导思想,与安徽省一起,在四川省大力推行类似“包产到户”的政策,使四川省农业生产迅速得到了恢复。

紫阳同志向来反对和厌恶那种道听途说、人云亦云的思想作风,在“文革”那个特殊的历史年代,在极为困难的条件下,他坚持实事求是的思想路线,始终怀着对人民群众的深厚感情,尊重他们的首创精神,从实际出发,敢于改革,在广大农村改革的早春时节,唱响了广为流传的音韵。“要吃粮找紫阳”的民谣,也是人民对紫阳的最为美好的赞誉!

2008年7月26日,写于北京皇亭子

(作者孙振,1942年16岁时加入中共,曾任新华社党组成员、摄影部主任)

(责任编辑 杜导正)

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…