輔大社會所畢業,目前的研究興趣是系統理論。一個活得很存在主義的建構論者,重度咖啡成癮者,空手道黑帶達人。希望能在有冬天的地方終老。

重返福柯——從當代隨機犯罪與精神疾病的連結反思瘋狂的認識

近年來頻繁發生隨機殺人、擄人的罪案已然使公眾對於社會安全的信賴搖搖欲墜,面對泯滅人性的惡行人們除了恐懼更是感到憤怒。人們對犯人的殘忍憤怒、對廢死的籲求憤怒、對司法判決和精神疾病憤怒。無論如何他們的怒火都應該被正視,如果僅僅把大眾的忿恨當成盲目的情緒反應那就大錯特錯了,事實上在這些激烈的情感底下隱藏著更為深層的問題。

在眾多引起輿論譁然的罪案裡,幾乎都能看見精神疾病以及刑罰判決之間的關聯,每當事件發生總是伴隨著相關的精神鑑定來為犯人的行為提供證明,以便免除或減輕犯人在刑法上的罪責,所以也無怪乎人們會把精神疾病視作是犯案者的免死金牌。

根據刑法第19條所述:「1.行為時因精神障礙或其他心智缺陷,致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者,不罰。

2.行為時因前項之原因,致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力,顯著減低者,得減輕其刑。」亦即如果犯人在作案當下因為精神疾病等原因而導致理智的判斷力下降或喪失從而失去自主能力無法控制自身的行為以及意識到自身行為的脫序,那麼在刑法上就可能免除或減輕對他的咎責。精神疾病之所以能作為免死金牌的緣由也正在於此。

長久以來我們都認為行為的善惡取決於自由意志的抉擇,但是當一個人無法行使他的自由意志,那麼他又該如何為他的行為承擔道德責任?精神醫學早已給出了斬釘截鐵的回答「不,他不能」。精神失常者無法為他的行為負責。

如此以來我們或許就可以理解人們的憤怒所指出的另一種意涵。人們並不認為失去理智可以免除犯人的道德責任。大眾對於死刑的訴求不只是在要求補償,也不只是為了阻嚇,而同時也是要以最激烈的形式表達不管犯下惡行的犯人理智是否健全他都同樣有罪。

眾怒不是無理的宣洩,而是對瘋狂定義的質問

「犯人不能因為他的非理性而無罪」這是輿論的聲音所表達的。這樣的訴求映照出一種久遠的感知結構,早在17世紀瘋子就曾作為與理性對立的非理性而被認識,福柯在他的《古典時代的瘋狂史》中對此已有所著墨。在那個被福柯稱為大禁閉的時期,瘋子與竊盜者,妓女,政治犯等等一同囚禁在一起,它們都被視為是不道德的對象,理智與無理智的罪行在此並沒有區別。曾幾何時,精神醫學也是從這種對待非理性的體驗當中發現了它所要治癒的疾病實體。

古老淵源的死灰復燃並不是歷史的重新上演,也並非要回歸到大禁閉的荒謬裡,而是預示著對於瘋狂的重新審視。人們的怒吼直指瘋狂的起源,質問當代的精神醫學對於瘋狂的定義:「何謂瘋狂?何以瘋狂能免於道德責難?」

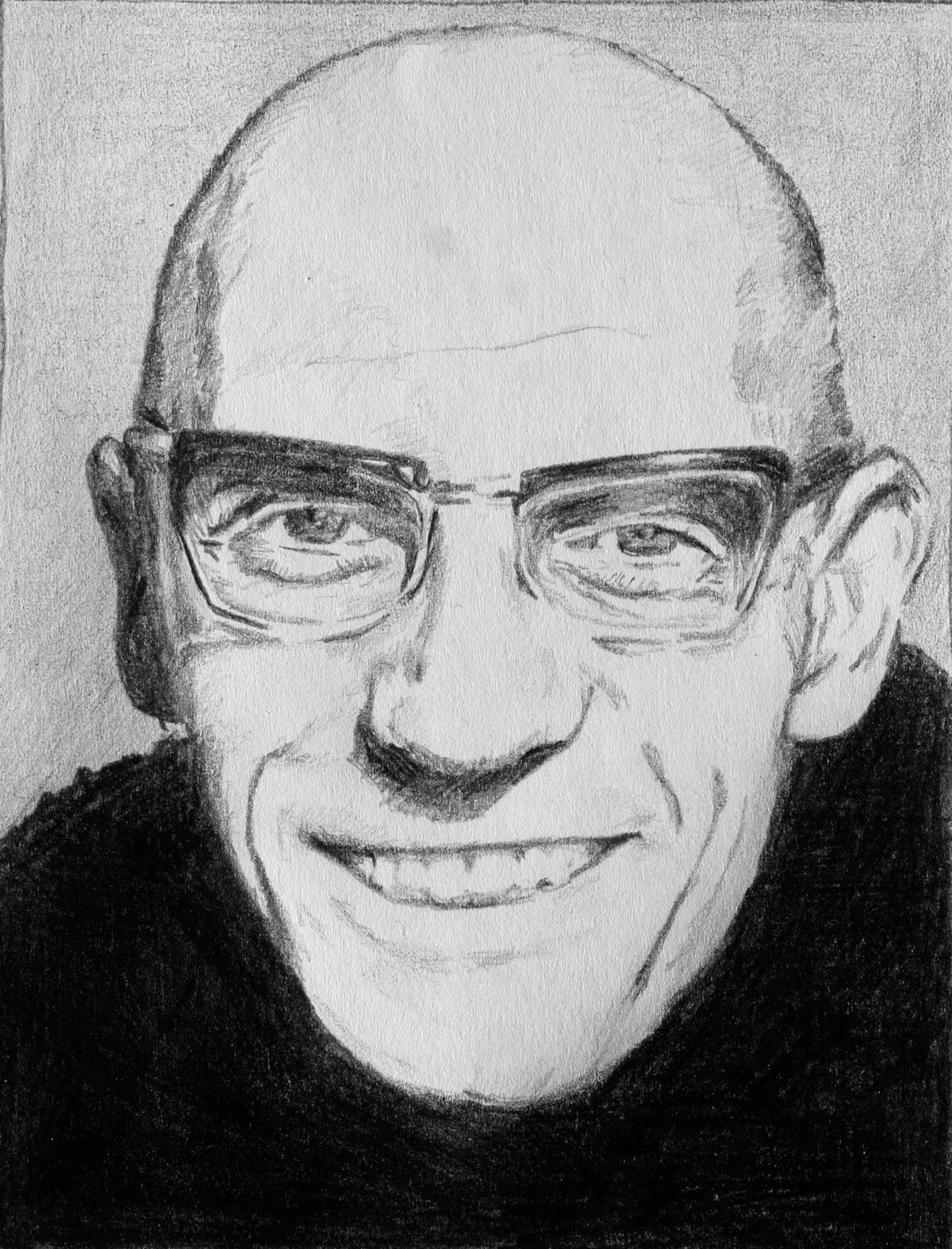

福柯論瘋狂

要談論瘋狂無法略過福柯,他的《瘋狂史》影響了20世紀以降的人文社會科學乃至精神醫學討論瘋狂的方式。

對福柯而言,瘋狂並不是客觀的實在,而是一種認識和分類的方式。瘋狂並不等於現今意義上的精神疾病,福柯以系譜學方法描繪出瘋狂在不同歷史時期的特定分類之下所呈現出的不同樣態。重點不在於具體的對象,而是在於是什麼樣的認識結構將特定的對象劃歸到瘋狂的範疇之中。

瘋狂作為區別(一):A與非A

瘋狂首先是一組區別。它可以指理性與非理性、文明與非文明、甚至於我們可以以形式化的方式來表達它們,例如:A與非A。這組區別構成了人們對於世界的理解和認識。

在中世紀時期曾經有著兩種不同的對於瘋狂的認識。一種是以悲劇性的形式表述人與世界之間的關聯,另一種則是理性與非理性之間互相指涉的辯證遊戲。

中世紀有大量的作品都以末日和死亡作為主題,譬如小漢斯霍爾拜因的系列畫作《死亡之舞》以及薄伽丘的《十日談》。這些作品以存在與非存在的區別表達了人與世界的真相。當時的歐洲正值黑死病肆虐,四處瀰漫著死亡,因而瘋狂在此以非存在(死亡,虛無)來揭示人的存在,同時也經由人的存在顯示出非存在的形象。在《死亡之舞》之中,死亡嚴肅的表達,是要提醒不知死活的人大限將至,它警惕的是這樣一種瘋狂——對死亡無知以及這種無知展現的狂妄自大。而在《十日談》裡,面對著虎視眈眈的死亡卻依舊縱情聲色的年輕男女,試圖將死亡的嚴肅轉化成對它的嘲諷,以此來克服死亡帶來的恐懼。在這裡瘋狂指出以嘲諷死亡來逃避死亡的威脅不過只是荒誕的自我欺瞞罷了。人的愚昧與死亡的可怖形象一覽無遺的呈現在存在與非存在的區別之中。

另一方面,瘋狂同時也被理解為理性與非理性的區別,並且兩者在彼此之中揭露自身的存在。這一種認識首先表現在人神關係裡。相對於上帝的絕對理性而言,人世間的一切包括人有限的理性都是非理性的;相對於人有限的理性而言,要涉足到上帝的理性之中這個舉動對於人的有限性來說既不可能,而且無疑也是瘋狂的,因此上帝的理性相對於人的理性也只是深不可測的瘋癲罷了。其次在文學領域瘋狂也藉由「智者」和「愚人」的角色進行著相互指涉的劇碼。譬如在伊拉斯謨的《愚人頌》裡,他便藉由「愚神」的人物述說出智慧的真言;在被稱為「賢人」的教士和學者身上揭露他們的愚蠢和敗壞。

瘋狂不等於非理性,它也不是精神疾病;瘋狂是一種認識。它曾經作為存在/非存在、理性/非理性的區別出現,而且此時互相映照的兩者表裡相依——存在只是非存在的另一種表現;理性也只是非理性的另一種可能性。一直到17世紀的大禁閉時期,瘋狂才僅僅被當成非理性感知,並且是以斷裂和對立的形式被隔絕在理性之外;與此同時非理性也意味著不道德,被囚禁起來的除了瘋子還有各式各樣的犯罪和傷風敗徳。

一直到很久以後,無理智的瘋人才從眾多的不道德之中區別開來,單獨成為精神醫學凝視下的疾病對象。此時瘋狂才真正的與理性斷開連結,成為一種與理性截然不同的存在。這正是當代對於瘋狂的理解,瘋狂此時終於化身成我們所熟悉的精神疾病。

所以認為精神病患必須為他們的行為負上道德責任並不是無厘頭的宣洩,事實上經常被視為是盲目的群眾對於瘋狂的感知是極為敏銳的。縱使只是不可理喻的情感反應,但在他們的認知裡依舊隱晦的表達出理性與瘋狂曾經的親緣關係。

對精神疾病的誤解同時也是重新認識瘋狂的契機

從這個角度來看,大眾對於精神病患的誤解和敵意事實上是一個契機,一旦理解到理性與瘋狂的分裂並非是理所當然的,那麼這也就指出了當代精神醫學對於精神疾病的界定是有所疑義的。針對這一點提出質問就能將瘋狂從具體的對象轉移到作為區別和分類的認識之中。重點不在於什麼是瘋狂,而是如何劃分和界定瘋狂。

21世紀精神疾病與無預警的隨機犯罪以嶄新又熟悉的面孔連結起來,重新掀開理性與瘋狂糾纏不清的古老命題。就這個層面而言,它就不是一個需要被解決的社會問題,而是一次具有反身性的提問。它要求社會重新認識瘋狂,重新反思用以定義和劃分瘋狂的條件。這樣以來我們就能從另一個角度來看待瘋狂的問題,不是從犯罪防治的面向,也不是從死刑存廢的面向,而是從瘋狂的認識,這個問題比前面兩者更為根本,因為是它決定了犯罪防治和刑罰懲處的對象。

問題的關鍵在於瘋狂的認識在我們的社會是如何去區分和運作?在我們所處的時代是什麼對象被劃歸到瘋狂的範疇之中?

瘋狂作為區別(二):正常與異常、可預期與非預期的行為

當我們指認出理性,那麼我們同時也指出了不是理性的東西;當我們要劃出正常的界線,那麼我們同時也劃出了什麼不是正常的。一切的認識都離不開區別,但是區別並不是指兩個截然不同的對立物,一方永遠是另一方的潛在可能性,當我們指出A與非A的區別時,A便是非A的另一種存在形式,以至於我們可以說A即是非A。正常不過是另一種形式的不正常,理性也只是另一種形式的非理性罷了。

在日常行為發生的當下並不僅僅存在著一種行為模式,行為與行為的目的之間並非是理所當然的連結著,事實上同時存在著眾多非預期的行為共同構成了行為的目的性。譬如當你行走在赴約的路上,偶然遭遇久未謀面的親友或突如其來的事故,那麼此時行為便指向另一種可能的目的。隨機殺人是非預期行為當中的一種極端情況,乍看之下它打破了我們對於日常活動的期望,然而它一旦發生就成了必然發生的,反倒使預期的日常慣例成了例外。

陌生人之間並非是毫無連結,相安無事的各行其事,事實上陌生性意味著各種潛在的關聯模式。它可以是一段美好的萍水相逢,但更多時候它是竊盜、詐騙、偷拍等等危險的溫床。

隨機殺人事件的發生強化了陌生性與危險之間的連結,它使人們強烈的意識到陌生人之間互不相幹的日常關係並不是必然的,而是時刻潛藏著潛在的危險。這種危險不是針對特定對象或個人,而是針對全體「公眾」,針對所有人,它是公共秩序的敵人。

我們與不認識的人之間因而蒙上了一層不安的聯繫,因此當非預期的行為發生,無論這種行為是否帶有危險性,它都極有可能被解讀成危險的信號。一般上,人們面對非預期行為的做法是透過把當下的行為主體標籤為「神經病」從而將它排除在既有的行為秩序之外。然而非預期行為是我們行為秩序的另一種表現形式,它是構成我們行為秩序的一部分,我們無法透過排除行為主體來阻止非預期行為的發生,反倒是因為存在著非預期行為的可能性,所以才會出現與之對應的行為主體。

瘋狂的弔詭

當代社會維持著「正常」與「異常」的分野,與此同時又不斷使兩者相互揉合,對於正常與異常的認知經常是任意而又模稜兩可。弔詭之處在於,我們一方面認為在精神病患與正常人之間存在著巨大的鴻溝,然而另一方面我們同時也感覺到從正常到病態的界線僅僅是毫釐之差;我們相信在精神失常者與理智清醒者之間有本質上的不同,但我們在道德上對於無視秩序者與無法意識秩序者卻不加區別的對待。

對於隨機犯罪、偏離常規的行為舉止,我們經常都感到難以理解,但對於行為秩序當中的合理性我們卻將它視為理所當然,我們從來不曾質問正常的行為為何會是正常的。我們可以理解祈禱時自言自語的行為,但是當一個人在公共場合對著空氣自言自語卻變得難以理喻;陌生人之間互不干涉的關係被默認為是正常的,一旦逾越則是一種不恰當的表現。事實上我們的社會對於「正常」的理解就跟對於「異常」的理解一樣不明所以,但大多數時候我們都會默認前者的正當性。

事實上如果沒有「異常」行為的存在我們也不可能指認出「正常」行為的合理性。正因為在行為發生的當下特定的行為模式被篩選或排除,在行為秩序之中的合理性才能被建立起來。只是「正常」與「異常」的區分並不存在著固定的標準,在我們的行為模式之中存在著無數的序列組合,哪些行為會被視為正常,哪些屬於異常會隨著情境和條件的不同而有所改變,區分的標準某種程度而言是任意和模糊的。但也正因為存在任意和模糊的地帶,正常與異常的區分才得以可能,這正是綜上所述的弔詭之處。

《救救正常人》的作者同時也是DSM4(《精神疾病診斷與統計手冊》第四版)的編纂者艾倫-法蘭西斯率先指出當代的精神醫學對於精神疾病的定義越來越寬泛,大範圍的把原先屬於正常範疇之內的日常行為病理化,他擔憂這最終會導致人人皆有病的局面,屆時異常反而成為了常態,正常則成為了例外。

瘋狂的弔詭性已然在21世紀嶄露頭角成為當代人所要面對的共同課題。指認疾病對象的過程和標準成為當下備受矚目的關鍵,並且它極有可能與公共安全的考量緊密結合。為了避免遺漏任何一個危險因數,用以識別出潛在危險的分類標準將會持續擴大,那麼法蘭西斯所擔憂的局面也許會在我們的未來真實上演。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…